- نعيم قاسم يختار الانتحار.. واستياء رسمي في عين التينة! (نداء الوطن)

- تهديد إيراني باستهداف "قوات وقواعد" إذا تعرضت لهجوم

- عامل مصري وطالب جامعي.. شهيدا غارة كفرمان ليلاً

- حين يتحوّل الخوف العالمي إلى وقود للأسعار

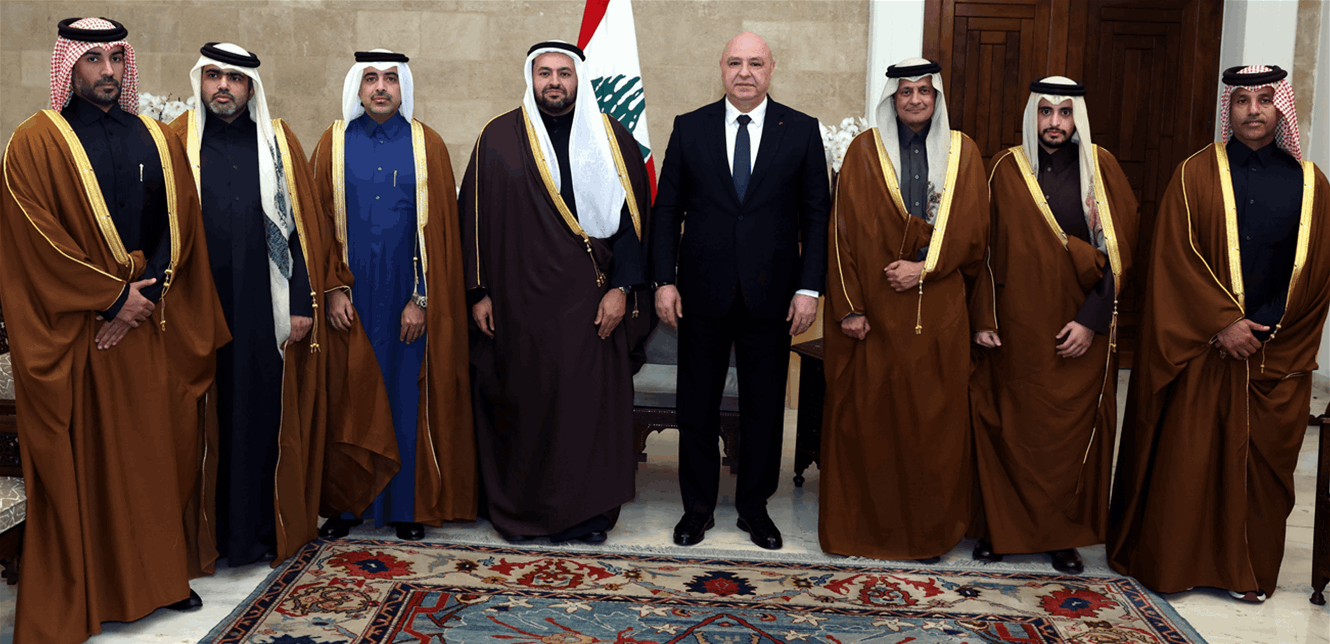

- قطر توسّع دعمها للبنان: 420 مليون دولار مساعدات حيويَّة

- حزب الله وإحتمالات ما بعد الميكانيزم

- تفاصيل جديدة عن غارة كفررمان.. هكذا تمّ استهداف شخصين قرب سيارة

- بيسنت: كارني تراجع عن بعض "تصريحاته المؤسفة" باتصال مع ترامب

- الجيش الروسي: نصف مليون كيلومتر مربع من أوكرانيا تحت سيطرتنا

- بوليتيكو: ترمب يتراجع بشأن أحداث مينيابوليس ومخاوف من إغلاق حكومي

- "نيوم": حلم سعودي يتكيّف مع الواقع الاقتصادي

- في صحف اليوم: لبنان يسعى لإحياء لجنة الميكانيزم وسط محاولات إسرائيلية لتقويض عملها

- فرنسا تقر حظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاماً

- اتصالات رسمية لاعادة إحياء الميكانيزم.. ومؤتمر دعم الجيش رهن نتائج زيارة هيكل لواشنطن

- انتخابات أيار بين النص الدستوري والواقع السياسي: هل يُفتح باب التأجيل؟

- إسرائيل تسعى لاتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة

- البرد يشل ولايات أميركية.. وأكثر من 600 ألف منزل بلا كهرباء

- زيارة أميركية غامضة إلى الأرجنتين.. ومخاوف من "قاعدة عسكرية"

بين باريس وغارات الجنوب… هل دخل لبنان مرحلة الروزنامة الدولية؟

في لبنان ، لا تتقدّم الملفات الكبرى عادةً بقرارٍ داخليّ صِرف، بل حين تتقاطع "الفرصة" الخارجية مع "الضغط" الميداني. هذا بالضبط ما يوحي به مشهد اليوم، حيث تفاوض الدولة العالم على دعم الجيش بوصفه رافعة السيادة، تحضيرًا للموعد "المثبّت" في الخامس من آذار المقبل ل مؤتمر باريس لدعم الجيش وقوى الأمن، في وقت يتلقّى الجنوب جرعات تصعيدٍ متسارعة تُعيد تعريف السيادة على طريقة "النار قبل السياسة".

وبين المعادلتين، تتشكل مهلة دولية لا تُقاس بالأيام وحدها، بل بالقدرة على إنتاج "نتيجة" قبل مؤتمر باريس: نتيجة تقول إن الدولة تستطيع أن تمسك الأرض، وأن تضبط الإيقاع، وأن تُقنع المانحين بأن المال لا يذهب إلى مؤسسة تعمل في فراغ سياسي ولا تتحرك في حقل ألغام مفتوح. بهذا المعنى، لا يُنظَر إلى الحدث الباريسي بوصفه "مؤتمرًا ماليًا" بالمعنى التقليدي، بقدر ما هو اختبار تنفيذي لمدى قدرة الدولة وجاهزيتها للانتقال من الخطاب إلى التنفيذ.

المفارقة أنّ الطريق إلى المؤتمر لا تبدو مفروشة بالورود، إن صحّ التعبير، فالتحضيرات للمؤتمر، مع ما ينطوي عليه من التزامات ينبغي على الدولة إتمامها قبل أن يحين أوانه، تترافق مع ضغط إسرائيل ي "بالنار"، توسّع نطاقه في الأيام القليلة الماضية لتمتدّ على طول الجنوب اللبناني، ولا سيما مناطق شمال الليطاني ، وكأنّ تل أبيب تتعمّد توجيه رسالة مفادها أنّ الجنوب ليس "ساحة خلفية" يمكن تجميدها ريثما تصل بيروت إلى باريس.

هو "الضغط بالنار"، الذي تسعى إسرائيل لفرضه على "أجندة" ما قبل مؤتمر باريس، بما يعيد ترتيب "الأولويات" قسرًا، ويطرح سلسلة من علامات الاستفهام: فكيف يمكن تسويق "مسار سيادي" فيما الميدان يرسل يوميًا إشارات مضادة؟ وكيف يمكن للدولة أن تطلب من الخارج الاستثمار في الاستقرار، بينما الاستقرار نفسه يتعرّض للاختبار بالنار؟ وبين هذا وذاك، هل دخل لبنان مرحلة تُدار بمهل دولية في مقابل ضغط أمني "يُفصِّل" الواقع على مقاسه؟

دعم "مشروط" بمعيار الأداء

لا يريد المجتمع الدولي "تمويلاً بلا وظيفة". هذه هي الرسالة التي وجّهها إلى لبنان على امتداد الأشهر والسنوات السابقة، وغلّفها بشعاراتٍ متنوّعة، كان أشهرها على الإطلاق "ساعدوا أنفسكم لنساعدكم". بهذه العبارات، أراد أن يقول إنّ أيّ مساعدة يقدّمها للسلطات اللبنانية يجب أن تكون "مشروطة"، ولو أنّ "الشروط" في السابق، كانت اقتصادية الطابع، مرتبطة بورشة إصلاحات، بقيت "رهينة" استقرار سياسيّ لم يحلّ على البلد منذ سنوات.

لذلك، اعتُبِر تحديد موعدٍ لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن في باريس، خطوة إيجابيّة متقدّمة، خصوصًا بعدما اقترن بتحضيرات عمليّة، ظهرت بصورة أو بأخرى في لقاءات رئيس الحكومة نواف سلام في العاصمة الفرنسية، وضعت الحدث ضمن سياقٍ سياسي واضح عنوانه أنّ دعم الجيش ليس ترفًا، بل "شرط" لأي مسار سياسي لاحق، بمعنى أنّ المجتمع الدولي يريد "مؤسسة ضامنة" تُمسك الأرض، قبل أن يغامر بدعم دولةٍ بلا أدوات تنفيذية.

لكنّ المفارقة أنّ هذا الدعم، حتى لو قُدِّم بشروطٍ "مخففة" في العلن، سيتحوّل عمليًا إلى "معيار أداء". فالجيش لا يُدعَم فقط كي يبقى قائمًا، بل كي ينجح في مهمات مرتبطة بالاستقرار جنوبًا، بضبط الإيقاع الأمني، وبترجمة ما يُطرح سياسيًا عن توسيع سلطة الدولة، وبشكل أكثر تحديدًا، ما يتعلق بمسار " حصرية السلاح " بما يتجاوز جنوب الليطاني إلى معادلة الدولة كلها. وهنا تحديدًا تتداخل السياسة بالأمن، في إشارة إلى حساسيات داخلية لا تُدار بالمهل وحدها، بل بالتوازنات.

الجنوب كرافعة ضغط...

في ضوء هذه المقاربة الدولية غير المستجدّة، يُنظَر إلى التصعيد الإسرائيلي الذي تكثّف في الأيام الأخيرة جنوبًا، بوصفه جزءًا من إدارة ضغط أكثر منه خروقات عاديّة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، فهو يأتي في توقيت يضرب فكرة "الهدوء الممهِّد" لأي استحقاق دولي، ويحمل بين طيّاته رسالة إسرائيلية تشبه مبدأ "النار فوق التفاوض"، وتقول إن الساحة الجنوبية ليست قابلة للتجميد وفق حاجة بيروت إلى الوقت.

بهذا المعنى، فإنّ الغارات الإسرائيلية الأخيرة تكاد تكون "رسالة سياسية بذخيرة"، رسالة تؤكد مرّة أخرى أنّ إسرائيل تتعامل مع "مرحلة ما بعد وقف النار" بوصفها مرحلة "إعادة ضبط شروط" لا مرحلة تهدئة مستدامة. وفي هذا السياق، تتحوّل الغارات إلى أداة ضغط مزدوجة: من جهة على الدولة التي تحاول تسويق مسار "استعادة السيطرة"، ومن جهة ثانية على المسار الدولي نفسه، الذي يفكر في دعم المؤسسة العسكرية على قاعدة أنها قادرة على تثبيت الاستقرار.

هنا، تبدو المعادلة قاسية، فكلما توسّع الضغط الميداني، ارتفعت كلفة "الروزنامة الدولية"، وانخفض هامش المناورة الداخلي، ليس لأن الحكومة غير راغبة في التقدم، بل لأن القدرة على التقدم تُقاس في لحظة تتعرض فيها الدولة نفسها للاختبار. هكذا، تتحول الغارات إلى أداة تشويش على الرواية اللبنانية.

ولعلّ المشكلة أنّ إسرائيل هنا لا تحتاج إلى حرب شاملة كي تُربك الداخل، بل تغيّر "وظيفة" مؤتمر باريس: بدل أن يكون محطة تمكين للدولة، قد يتحول إلى محطة "إنقاذ" لمؤسسة تحت الضغط.

سيناريوهات ما قبل 5 آذار

في الداخل، يتقاطع هذا كلّه مع سؤال الدولة: هل تملك حكومة نواف سلام القدرة على استثمار الزخم الفرنسي، من دون أن تتحوّل إلى حكومة "تنفيذ مهَل"؟ وهل يملك الجيش هامشًا كافيًا ليتوسع عمليًا من دون أن يُستنزف سياسيًا أو ميدانيًا؟ وماذا عن موقف " حزب الله " وسط هذا المشهد؟

لا شكّ أنّ لبنان الرسمي يحاول تقديم نفسه كطرف يريد تثبيت الاستقرار لا توسيع المواجهة، غير أن التدرج ذاته قد يُقرأ دوليًا كإبطاء، خصوصًا إذا كانت بعض العواصم تعتبر أن الوقت لم يعد متاحًا لسياسات "التدوير". هنا تظهر عقدة الداخل، ذلك أنّ أيّ مسار نحو "حصرية السلاح" لا يمكن أن يكون تقنيًا فقط، فهو مسار سياسي يمسّ التوازنات والتمثيل والشرعيات، وهنا لا يمكن القفز فوق "حزب الله" الحاضر في خلفية المشهد، شاء من شاء وأبى من أبى.

المفارقة أنّ الداخل اللبناني يقرأ مؤتمر باريس بوصفه فرصة دعم، بينما تقرأه بعض القوى بوصفه "منصة ضغط" تُسرّع التحولات. وهنا يصبح التحدي الحقيقي: كيف تُحوّل الدولة الضغط إلى فرصة، بدل أن تتحول الفرصة إلى شرطٍ يفرض نفسه على البلاد من دون غطاء سياسي كافٍ؟

العبرة تبقى برأي كثيرين، في "الممرّ الإلزامي" نحو آذار، وهو شهر شباط، وفيه يمكن تصوّر ثلاثة مسارات واقعيّة، أولها احتواء التصعيد، أي نجاح بيروت في خفض التوتر وإظهار خطوات ملموسة على الأرض، بما يسمح بالوصول إلى باريس بحد أدنى من الاستقرار، هنا يصبح المؤتمر منصة دعم وتمكين.

أما السيناريو الثاني فيقوم على تصعيد يفرغ المؤتمر من معناه، بحيث يُقرَأ المؤتمر "كاستجابة لأزمة"، لا كمشروع استقرار، وبالنتيجة تتبدل الأولويات: بدل دعم تمكين الدولة، يصبح الدعم دعم صمود مؤسسة تحت النار. وهنا يصبح المؤتمر أشبه بإسعاف، لا باستثمار.

ويبقى السيناريو الثالث، المألوف لبنانيًا، أو الكلاسيكي إن صحّ التعبير، إذ يقوم على ترتيبات ميدانية وإجرائية تُخفف الاحتكاك مرحليًا، وتسمح بمرور الاستحقاق الباريسي، من دون حلّ جذري للسؤال الأكبر: من يملك قرار السلم والحرب، وكيف تُدار "الحصرية" بلا انفجار داخلي؟

مفصل لا يشبه ما قبله

باختصار، يواجه لبنان اليوم اختبارًا مركّبًا: هل يستطيع تحويل الدعم الدولي إلى رافعة سيادة، لا إلى شهادة حسن سلوك مؤقتة؟ وهل يستطيع منع الجنوب من أن يصبح "مقبض" التحكم بالروزنامة الوطنية؟

هو مفصل لا يشبه ما قبله، لأنه يجمع ثلاثة عناصر في وقت واحد: مهلة دولية واضحة، ضغط ميداني متجدد، وداخل مأزوم لا يحتمل قفزات كبرى ولا يسمح في الوقت نفسه بالمراوحة.

في النهاية، باريس تريد دولةً قابلة للعمل ضمن مهلة، وإسرائيل تريد نتيجةً قابلة للقياس بالنار، ولبنان عالقٌ بين تعريفين للسيادة: سيادة تُبنى بالمؤسسات… وأخرى تُفرض بمنع الاختراق.

من هنا، فإنّ السؤال ليس: هل سينجح مؤتمر باريس؟ بل: هل يستطيع لبنان أن يصل إلى باريس وهو يمسك خيط المبادرة، لا وهو يلهث خلف الوقائع؟.

المصدر:

النشرة

المصدر:

النشرة