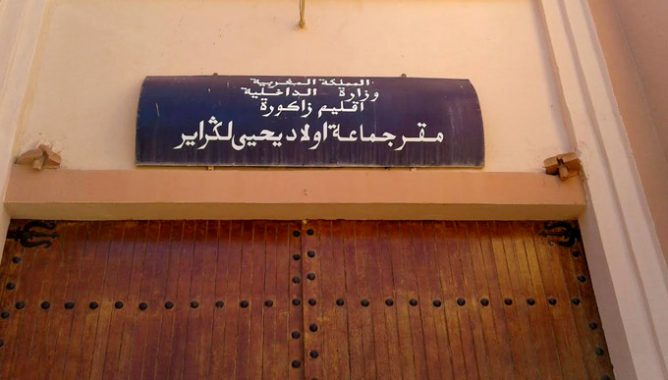

- استئناف محاكمة المتورطين في تبديد أموال عمومية بأولاد يحيى لكراير ضواحي زاكورة - العمق المغربي

- الأمم المتحدة تقدم تفسيرا لتعطل السلم الكهربائي أثناء زيارة ترامب

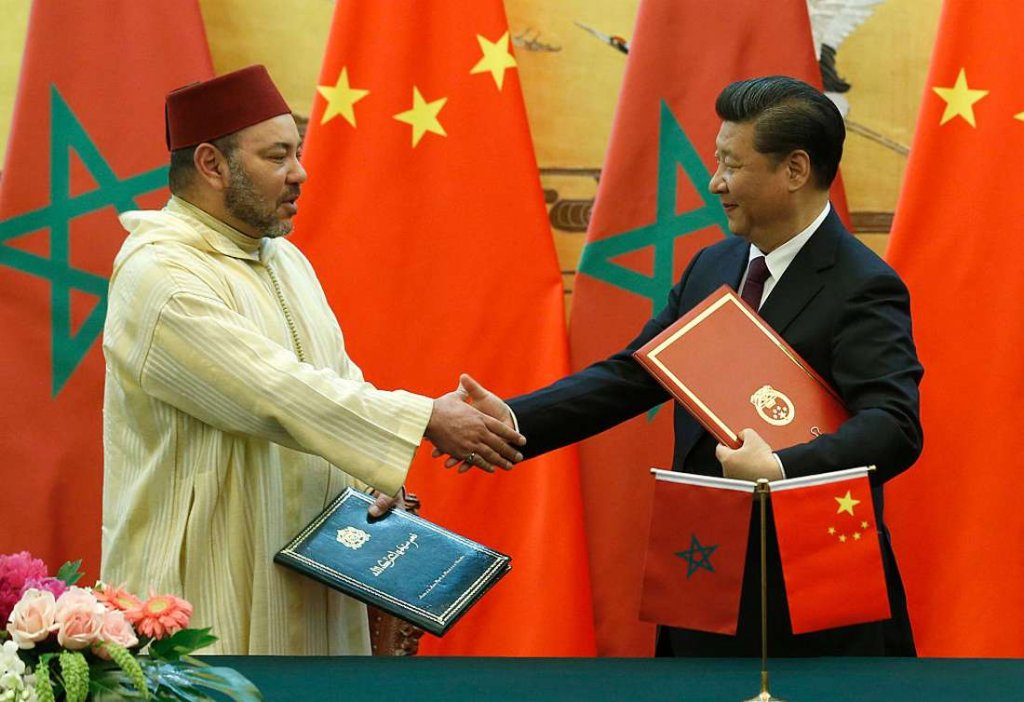

- المغرب والصين.. تحالف استراتيجي بملايير الدولارات وملف الصحراء في قلب التقارب - العمق المغربي

- الورش التفاعلي حول تأنيث الإدارة أو الحياد الجنساني .. نحو إدارة المساواة

- نقل جثة الطفل محمد إينو إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء لإعادة التشريح الطبي - العمق المغربي

- نقابة المخارق تطالب صندوق النقد الدولي بإنهاء "الإملاءات الفوقية" واعتماد مقاربة اجتماعية - العمق المغربي

- رحلة العمر: الحجاج المغاربة.. هيمنة المسنين و"معارك المكيفات" (الحلقة 11) - العمق المغربي

- وزير الصحة يشدد على مواقيت العمل

- مدرب ليفربول يوجه انتقاداً لاذعاً إلى لاعبه إيكيتيكي بسبب هذا التصرف

- قادة العالم من الأمم المتحدة: مطالبات بوقف حرب غزة ودعم لأوكرانيا ورفض لـ "هيمنة شريعة الغاب"، وترامب يثير الجدل بخطاب حطّم الرقم القياسي

- رئيس كولومبيا يدعو من الأمم المتحدة إلى محاكمة ترامب ومسؤولين أمريكيين

- توم براك: سوريا وإسرائيل تقتربان من اتفاق "خفض التصعيد"

- الحرب على غزة.. ترقب لنتائج اجتماع ترامب بقادة عرب ومسلمين والاحتلال يقصف نازحين

- غزة.. 20 قتيلا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي

- طائرات مسيّرة تهاجم سفن أسطول الصمود في المتوسط

- زيلينسكي: واشنطن ستدفع موسكو نحو السلام

- غروسي يتحدث عن وضع نووي إيران وماكرون يلتقي بزشكيان اليوم

- روسيا تتقدم شرق أوكرانيا ومجلس الأمن يناقش الحرب بينهما

الورش التفاعلي حول تأنيث الإدارة أو الحياد الجنساني .. نحو إدارة المساواة

في موضوع حقوق المرأة، وعلى صعيد المشهد العام، لا أحد يملك الحق في الإنكار: سياسات المساواة في المغرب شهدت خلال أقل من جيل واحد خطوات جبارة.

لا بد من الإقرار في الخلفية الرئيسية بالإرادة الملكية المعلنة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تنطلق من الإيمان بفكرة المساواة كإحدى القيم المؤسسة للمشروع المجتمعي المغربي، وكضمانة حاسمة لتمكين النساء وتحقيق “إنصافٍ تاريخي” مُستحق باسم العدالة والحقوق والكرامة.

ثم لا بد من الانتباه بعد ذلك إلى البناء المؤسساتي والسياسي والمدني الداعم، رغم كل المقاومات المجتمعية والتجاذبات الإيديولوجية، التي يفترضها مُجتمع حي بصدد موضوع يُكثف قَلق وأسئلة الانتقال المعقد نحو الحداثة، بما يحمله من طُموح وتردد وديناميات مُفارقة.

لقد جعل دستور 2011 المساواة إحدى دعائم المجتمع المتضامن الذي تُواصل المملكة المغربية مسيرة إرسائه، حيث نص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بما في ذلك التمييز الجندري، مؤكداً على فكرة المساواة أمام القانون كأسمى تعبير عن إرادة الأمة، وضامنا لتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات، ومقراً لتنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة في الولوج إليها، ومكرسا لحرص الدولة على العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته جعل القضاء الدستوري من المساواة واحدة من المبادئ الأساسية الثابتة التي يرتكز عليها الدستور في مجال ممارسة الحقوق السياسية، واعتبر المناصفة غاية دستورية وهدفا تسعى الدولة إلى بلوغه؛ كما بلورت قراراته المتواترة فرزا واضحا بين “المبادئ الدستورية” مثل المساواة، تكافؤ الفرص، ومكافحة كل أشكال التمييز، وبين “التدابير القانونية التحفيزية والاستثنائية” التي تمليها دواع مرحلية ومؤقتة، من شأنها تيسير الولوج الفعلي للنساء إلى بعض الوظائف الانتخابية. والأكثر من هذا الفرز أقر القضاء الدستوري سياسة اجتهادية لتدبير حدود العلاقة بين المبدأ الثابت للمساواة والتدابير المؤقتة للتمييز.

هذا التقدم المعياري عزَّزه الانخراط المبدئي للمملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، من خلال الانضمام والتوقيع على الاتفاقيات الكبرى ذات الصلة بموضوع المساواة.

سياسياً أسهمت الإصلاحات الإرادية في تحقيق مَكاسب هامة على صعيد التمثيل النسائي داخل البرلمان والجماعات الترابية. أما على المستوى المؤسساتي فقد تقدم المغرب بخطوات واثقة في اتجاه تعزيز نسيج مؤسسي كامل للدعم والتمكين والحماية.

ومن جهة السياسات العمومية تتكرس بالتدريج مقاربة النوع في دورة الأداء الحكومي: صياغة وتنفيذاً وتقييماً، كما تتطور مَهارات التخطيط الإستراتيجي في سجل سياسات المساواة، فيما بدأت البرامج المحلية والترابية تَستحضر مُؤشر النوع، وهو ما انفتحت عليه كذلك المنظومة الإحصائية الوطنية في إنتاجها الدوري.

لنُلاحظ في البدء هذه المفارقة: مُقابل فَورة اهتمام أدبيات السياسات العمومية، الوطنية والأممية، الرسمية والمدنية، الترافعية والتقييمية، بأنواع مختلفة من المساواة، حيث تَحضُر بقوة قضايا المساواة السياسية من خلال تدبير الولوج لمناصب التمثيل النيابي والمحلي، إلى جانب قضايا المساواة الاقتصادية من خلال مواجهة حواجز التمييز داخل الحياة المهنية وتشجيع المقاولات النسائية، وقبل كل ذلك قضايا المساواة الاجتماعية من خلال إعادة ترتيب العلاقات الأسرية؛ تبدو -في الجهة الأخرى- المساواة الإدارية بعيدة عن أضواء فاعلي السياسات على واجهات التنفيذ، والتقييم، والصياغة والترافع، بَل تكاد تمثل إحدى الزوايا المعتمة للنقاش العمومي ذي الصلة بقضايا المرأة.

في نص لافت تحت عنوان “الدستور اللغوي… مؤنثا” ينتبه الأستاذ محمد أشركي إلى دستور 2011 باعتباره تجسيدًا للقطع مع الصياغة الذكورية والانتقال إلى لحظة تأنيث لغوي مُتقدم، في خطوة تستحق التنويه وتحتاج للتعزيز دُون الانزلاق نحو خيار التأنيث الشامل الذي يخلق صياغة مصطنعة، كلفتها اللغوية أكبر من مردودها الحقوقي. قبل أن يخلص الرئيس السابق للمجلس الدُستوري إلى أن جهوداً مُعتبرة يجب أن تُوجه نحو تطهير النصوص التشريعية والتنظيمية من شوائب التمييز اللغوي، في أُفق إقرار مُناصفة لغوية نوعية.

طبعا، ليس هُناك أدنى شك في أن التطهير يجب أن يَشمل كذلك شوائب التمييز القانوني نَفسه، حيث يسمح تعقد المنظومة القانونية المغربية وتشعب سجلاتها بتساكن أزمنة المساواة مع أزمنة التمييز، بشكل يُنتج جُيوباً مَنسية من المقتضيات المُكرسة لغياب المساواة بين الرجل والمرأة.

تُحيل استعارة “السقف الزجاجي” الشهيرة داخل الأدبيات السوسيولوجية المرتبطة بموضوع تأنيث الإدارة، وولوج النساء لمراكز القيادة الإدارية، على فكرة وُجود حواجز صارمة وغير مرئية تحد من طموحات النساء في الترقي الوظيفي، وتحمل مضمونا ثقافيا واجتماعيا وذهنيا وسلوكيا.

هكذا أوصت الدراسة الميدانية الوطنية حول القيم (مجلس النواب /2022) بضرورة تقليص الفارق بين التطور النسبي الحاصل على المستوى القانوني والمؤسسي وبين التمثلات والمعايير الاجتماعية التي مازالت، ولو بدرجات مُتفاوتة تمارس إكراهات وضغوطاً على طموحات النساء.

غير بعيد عن ذلك يقف تقرير “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” حول “النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية”، الصادر في العام 2014، على المحددات السوسيو ثقافية لغياب المساواة، وعلى حُضور أشكال تمييز خفية وغير معروفة بما يكفي.

هل يمكن الحديث إذن، في باب المساواة الإدارية، عن الحواجز اللامرئية أو التمييز الخفي؟ بالتأكيد نعم، فالإدارة والسياسات العمومية يحملان في عُمقهما إرثاً من التقاليد الثقافية ورُدود الفعل الذهنية التي قد تُعيق الوصول إلى لحظة الحيادية الجنسانية للإدارة وللسياسات.

لكن في المقابل فإننا نستطيع تعريف حدود جيوب اللامساواة، المرتبطة على الأقل بالنصوص التشريعية والتنظيمية، وهي بالتأكيد ليست خفية ولا غير مرئية، إنما منسية داخل الخريطة المعقدة للقوانين والنصوص، التي لا تُسلط عليها الكثير من الأضواء، لكنها تُدبر جوانب عدة من الحياة اليومية للنساء وهن يواجهن خدمات الإدارة ومُخرجات الفعل العمومي.

في هذا السياق يمثل برنامج “إدارة المساواة” لحظة للتفكير الجماعي في فعلية الولوج المتساوي للخدمات والسياسات، ومناسبة تداولية لمساءلة حيادية الأداء الإداري والعمومي تجاه متغير النوع الاجتماعي، ومحطة لاختبار عُمومي لمدى انسجام التشريع الوطني مع المبدأ الدستوري لحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، ونافذة مفتوحة لتسليط قدر من الضوء على ممارسات وأعراف وسلوكيات مكرسة للتمييز الجنسي على هامش القانون ونصوصه المرجعية.

إذ ترتبط المساواة الإدارية بالقانون، ذلك أنها في النهاية تركيب لمستويات الحرص على المساواة داخل القاعدة القانونية، وللتطلع نحو المساواة أمام النصوص القانونية، وللبحث عن المساواة عن طريق القوانين.

لكن هذا كله لا يَعني أنها مُجرد أثر مُباشر للتقدم المعياري، بل إنها -في العمق- بناءٌ يومي مَحمول على إرادات متكاتفة داخل الدولة والمجتمع، مُؤمنة بفكرة التقدم والديمقراطية، ومُنخرطة في جدلية تجمع مقاربات التقدم المعياري والـتأصل الثقافي والهاجس البيداغوجي والسياسي، والتبني المؤسساتي، على أن تنسيب أثر “القانون” والوعي بأهمية المداخل الثقافية والاجتماعية لا يعني السُقوط في فخ الانتظارية واستهجان منطق المكاسب التشريعية الصغيرة والمتراكمة.

لذلك تستلزم المساواة الإدارية يقظة المُشرع مع استحضاره لأفق المساواة، والتزام الإدارة بالسقف الدُستوري مع تَشبعها بمرجعية قيمية حديثة، وحرص القضاء على حماية الحقوق مع إيمانه برسالة العدالة، وانتصار المؤسسات الوطنية للمعايير الكونية مع نهوضها بثقافة عدم التمييز؛ كما تتطلب استحضار المُدبر العُمومي لمقتضى المساواة لحظة صياغة وهندسة سياساته، وحساسية المجتمع المدني والإعلام والجامعة تجاه حالات خرق المساواة بين الجنسين في القانون أو النصوص التنظيمية أو أنشطة وقرارات الإدارة.

بهذا المعنى يكون تقييم الأداء الإداري في ضوء معيار المساواة مسؤولية المشرع بمناسبة رقابته السياسية على السلطة التنفيذية، ومسؤولية القاضي الإداري بمناسبة فحصه لشرعية القرارات، ومسؤولية الفاعل المدني بمناسبة تتبعه للسياسات العمومية، ومسؤولية هيئات الحكامة بمناسبة ممارسة صلاحيات الاستشارة والاقتراح.

لكن، هل يُمكن التفكير في سياسات المساواة بعيدا عن فكرة المواطنة؟.

إن أكثر ما تحفل به العديد من الشكايات والتظلمات الواردة على مؤسسة الوسيط هو العجز عن توصيف وضعيات التمييز، بلغة القانون المُختَرق أو الحقوق المُنتهكة، عجزٌ يُتوسل لتعويضه بتقاسم مشاعر خامة يختلط فيها الغضب والاستياء مع أحاسيس الظلم.

إن غياب القدرة على انتقاء الكلمات المناسبة -من معجم الحقوق- للتعبير عن حالات حيف وتمييز، يعني في العمق أزمة ولوج ثقافي للحقوق كتمثلات ذهنية للذات، قبل أن يكون أزمة ولوج لفعليتها في الواقع.

وهذا ما يعني في النـهاية أزمة مواطنة نسـائية، قد تبدأ بفكرة التطبيع مع أوضاع تمييزية، وقـد تتجسـد -في أحسن الحالات – في صيغة الاحتجاج على “مظلومية” بمسوغات بعيدة عن لغة الحق.

إذا كان تفعيل مبدأ المساواة الإدارية يتصل بطريقة الولوج إلى الخدمات والسياسات العمومية فإن الإدراك الشخصي أو الموضوعي لوضعية التمييز يرتبط بطبيعة التمثل الذهني للمساواة باعتبارها حقا أصليا تكفله المواطنة.

وعموماً لقد وقف تقرير وسيط المملكة برسم سنة 2024 على ظاهرة ذُكورية الوساطة من خلال محدودية ولوج النساء للطلب على الإنصاف الإداري.

إن رهان مؤسسة الوسيط من خلال تبنيها برنامج “إدارة المساواة” يتمثل في وَضع القانون المغربي على طاولة فحص حِوار عمومي واسع، من زاوية رَصد المقتضيات التمييزية والماسة بمبدأ المساواة الإدارية.

كما أن طُموح هذا البرنامج أيضا هو أن ننجح في مؤسسة وسيط المملكة، رُفقة شركائنا داخل المنظومة الإحصائية الوطنية، في بلورة مؤشر وطني حول “المساواة الإدارية”، يقدم لصناع القرار وللمشرع والفاعلين المدنيين شبكة موضوعية لتقييم أثر الإنصاف الإداري من زاوية مقاربة النوع.

ومن المهم التأكيد هُنا على أن هذا البرنامج لا يُعرف نَفسه كمُجرد مَشروع للخبرة، ينتهي في صُورة تَقرير مِهني يُودع في مساطر الاقتراح المعهودة، إنما يطمح إلى أن يتحول إلى حالة حوار مجتمعي ولحظة تداول عمومي مُنتج.

ذلك أن الأمر لا يتعلق بنقاش قانوني بأفق تقني فحسب، بل ببناء جماعي لتوافقات قيمية، تبحث عن صناعة تلاقح مُثمر بين البنية المعيارية والمشروع المجتمعي، حيث تصبح الغاية ليس فقط تنقيح المدونة القانونية الوطنية، بل توفير الشروط العام للتملك الجماعي لقيمة المساواة.

المصدر:

هسبريس

المصدر:

هسبريس