- دعم الاتحاد الأوروبي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية يخرس البوليساريو

- فتح معبر رفح لأعداد محدودة في كلا الاتجاهين

- نقابة: الفيضانات تسببت بغرق آلاف الهكتارات وفلاحو الغرب والشمال بحاجة لبرنامج دعم استعجالي

- انخفاض أسعار الذهب يربك تجار المجوهرات في المغرب

- الأزمي: عدم تخفيض الحكومة لأسعار الأدوية يؤكد أننا أمام ريع موجه لفئة خاصة

- تجربة المغرب في التعامل مع الكوارث و تدبير الأزمات تنال إشادة وسائل إعلام دولية

- شبهات “زبونية” في توزيع مالية الجمعيات تشعل فتيل الصراع داخل جماعات ترابية بجهة البيضاء

- رفح.. فتح المعبر بقيود إسرائيلية مشددة في كلا الاتجاهين

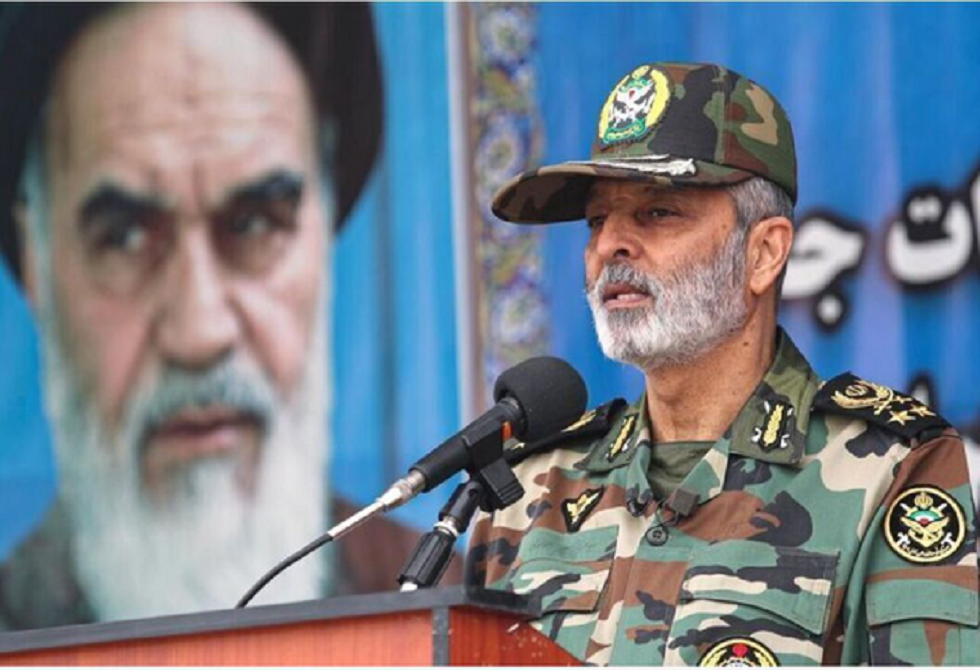

- إيران.. جهود دبلوماسية متسارعة وطهران تحذّر واشنطن من "رد خارج الحسابات"

- مصدر: إسرائيل سمحت بإعادة فتح معبر رفح جزئيًّا بين غزة ومصر

- الطقس اليوم الاثنين.. جو ممطر ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة

- متعثر منذ تسع سنوات.. ضحايا مشروع “الغالي” بمراكش يطالبون بتدخل الحكومة لإنصافهم

- إيران تبحث تهدئة التوتر وعراقجي يدعو لبناء الثقة مع واشنطن

- مسؤول إماراتي يكشف تفاصيل لقاء "ودي" مع ترامب في واشنطن

- ارتفاع منسوب مياه واد سبو داير استنفار فسيدي قاسم.. عمليات إجلاء الناس بعدد من الدواوير متواصلة فجماعة الحوافات .

- أسماء ثقيلة في وثائق إبستين.. اعتذارات واستقالات وإحراج

- كاتب أمريكي: ترمب أغرق نفسه بالأزمات والبيت الأبيض هو الأزمة ذاتها

- إيران ترفض "رواية ترامب".. وتنفي المهلة النهائية

دروس من الكوارث .. تأملات في التجربة المغربية المؤسسية والمجتمعية

بعودةٍ سريعة إلى الأحداث المأساوية التي طبعت العقدين الأخيرين من تاريخ المغرب المعاصر نكتشف أن ثمة خيطًا ناظمًا في طريقة تعاطي الدولة والمجتمع مع الأزمات: احتواءٌ سريع للخسائر، ثم وقفةُ تأملٍ عميقة لدراسة الأسباب، يعقبها إصلاحٌ مؤسساتي وتشريعي وفكري يمنع تكرار المأساة. إنها مقاربةٌ علمية رصينة، لا تكتفي بإطفاء الحريق، بل تبحث في مصدر الشرارة.

حين ضرب الإرهاب مدينتي الدار البيضاء ومراكش لم يكن الردّ أمنيًا صرفًا، بل كان مشروعًا وطنيًا متكاملًا قلب الطاولة على الفكر المتطرف قبل أن يقلبها على منفذيه. شهدنا ثورة حقيقية في الشأن الديني: إعادة هيكلة الحقل الديني، مراجعة الخطاب، تطوير مؤسسات التأطير، تحديث مناهج التكوين، وتأهيل المرشدين والمرشدات. وفي الآن نفسه فُتحت صفحة المراجعات والمصالحات والعفو، في مقاربةٍ جمعت بين الحزم والرحمة، وبين القانون وإعادة الإدماج. لم يكن الهدف فقط معاقبة الجناة، بل تحصين المجتمع من تربة التطرف.

وفي المآسي ذات الطبيعة البيئية والمناخية بدا المغرب مرة أخرى في صورة المجتمع المتضامن المتآخي. من مأساة الطفل ريان التي وحّدت قلوب المغاربة والعالم حول حفرةٍ ضيقة في قريةٍ نائية إلى زلزال الحوز الذي كشف معدن التضامن الشعبي والجاهزية المؤسسية، إلى فيضانات تارودانت التي جسدت معنى الوقوف الجماعي في وجه القدر. كانت هذه الأحداث، رغم ألمها، لحظات كاشفة لقوة الروح الجماعية ولحضور الدولة بمختلف أجهزتها، وفي مقدمتها القوات المسلحة الملكية، التي أثبتت مرة أخرى أنها مؤسسة تتجاوز وظيفتها الدفاعية إلى أدوار إنسانية وإنقاذية حاسمة.

غير أن فيضانات مدن الشمال، وخاصة القصر الكبير ونواحيها، تدفعنا اليوم إلى وقفة تأملٍ إضافية؛ فهذه الكوارث المتكررة تضعنا أمام سؤال جوهري: كيف يمكن الانتقال من ثقافة التدخل بعد وقوع الكارثة إلى ثقافة الاستعداد المسبق لها؟ وكيف يمكن تطوير مفاهيم الإغاثة والتطوع، سواء داخل المؤسسات الوطنية أو في نسيج الجمعيات المغربية، لتصبح أكثر تنظيمًا واحترافية واستدامة؟.

هنا يحسن أن ننظر إلى تجارب دول تشبهنا من حيث المناخ والتحديات، مثل تركيا وإسبانيا وإيطاليا؛ فهذه البلدان المتوسطية تعرف مثلنا أمطارًا طوفانية، وسيولًا مفاجئة، وزلازل وحرائق غابات، لكنها حولت جزءًا كبيرًا من هذه المعاناة إلى دروسٍ مؤسساتية عميقة.

تُذكرنا مأساة الطفل ريان، على نحو مؤلم، بحادثة إيطالية شهيرة سنة 1980، حين سقط الطفل ألفريدو رامبي (Alfredo Rampi) في بئرٍ ضيقة وظل العالم يتابع محاولات إنقاذه لساعات طويلة انتهت بوفاته. كانت تلك الحادثة صدمة وطنية للإيطاليين، لكنها تحولت لاحقًا إلى نقطة انعطاف كبرى في مفهوم الإغاثة والحماية المدنية، إذ أعادت الدولة الإيطالية النظر جذريًا في تنظيم الوقاية المدنية، ومنحتها استقلالًا إداريًا وماليًا، وجعلتها مؤسسة قائمة الذات لها برنامجها وخططها المعروضة على الحكومة، ومكلفة بالتدخل في الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات والكوارث المختلفة. ولم تقف الإصلاحات عند هذا الحد، بل تم تشجيع الجمعيات المدنية على العمل في مجال تكوين المتطوعين ونشر ثقافة التطوع، خاصة في أزمنة الأزمات وتقلبات الطبيعة.

لقد أدركت إيطاليا أن الكارثة ليست فقط امتحانًا لقدرة الدولة، بل امتحانًا لمدى جاهزية المجتمع؛ فبقدر ما تكون مؤسسات الدولة قوية ينبغي أن يكون المجتمع منظمًا ومكوَّنًا ومؤهلًا للمشاركة الفعالة في جهود الإنقاذ والإغاثة.

وهنا يكمن جوهر الدرس الذي يمكن استخلاصه اليوم في المغرب، فالمشكل لا يتعلق بنقص في الإرادة أو في روح التضامن، فالمغاربة أبانوا في كل مرة عن استعداد فطري مذهل للتطوع والمساعدة. المشكل يكمن في تحويل هذه الطاقة الشعبية الهائلة إلى قوة منظمة، مؤطرة، ومكوَّنة، قادرة على الاشتغال بانسجام مع المؤسسات الرسمية.

إن ثقافة التطوع في المغرب تحتاج إلى الانتقال من الفعل العفوي إلى الفعل المنظم، تحتاج إلى برامج تكوين مستمرة، وإلى شراكات واضحة بين الوقاية المدنية والجماعات الترابية والجمعيات، وإلى إدماج مفاهيم الاستعداد للكوارث في المدرسة والجامعة والإعلام. فالتطوع ليس فقط توزيع مساعدات بعد الكارثة، بل هو معرفة بكيفية التدخل، واحترام لسلاسل القيادة، وإدراك لمخاطر التدخل غير المؤطر.

كما أن مفهوم الوقاية المدنية ذاته يمكن أن يشهد نقلة نوعية، ليس فقط من حيث الوسائل والتجهيزات، بل من حيث مكانته المؤسساتية ودوره الإستراتيجي، فالكوارث الطبيعية لم تعد أحداثًا استثنائية، بل أصبحت جزءًا من واقع مناخي عالمي متقلب. وهذا يفرض التفكير في الوقاية المدنية كفاعل محوري في الأمن الوطني الشامل، إلى جانب الجيش والأمن والصحة.

في هذا السياق يظل دور القوات المسلحة الملكية نموذجًا يحتذى، فقد أثبتت في كل أزمة – من ريان إلى الحوز إلى الفيضانات – قدرة كبيرة على الانتشار السريع، والتنظيم المحكم، والعمل في أصعب الظروف الجغرافية والمناخية. لكن الرهان اليوم هو كيف يمكن أن تنتقل بعض هذه الخبرات التنظيمية إلى المجال المدني، عبر برامج مشتركة للتكوين والمحاكاة والتمارين الميدانية.

إن أزمات ريان والحوز والقصر الكبير يجب أن نخرج منها منتصرين، لا فقط لأننا واجهناها بشجاعة، بل لأننا نحولها إلى محطات إصلاح وتطوير؛ فالفخر بمؤسساتنا، وفي مقدمتها القوات المسلحة الملكية، ينبغي أن يقترن بإرادة جماعية لتطوير بقية حلقات منظومة الإغاثة والإنقاذ.

لقد علمتنا هذه المآسي أن قوة المغرب لا تكمن فقط في مؤسساته، بل في روح شعبه. والمطلوب اليوم هو أن نجعل من هذه الروح قوةً منظمة، واعية، ومستعدة، أن ننتقل من رد الفعل إلى الفعل الاستباقي، ومن التضامن العاطفي إلى التضامن المهني.

عندها فقط لن تكون الكوارث مجرد لحظات ألم، بل لحظات تأسيس لمرحلة جديدة من النضج المؤسساتي والمجتمعي. وعندها فقط يمكن أن نقول إن المغرب، كما فعل في مواجهة الإرهاب، قادر أيضًا على تحويل تحديات الطبيعة إلى دروسٍ في البناء والإصلاح.

المصدر:

هسبريس

المصدر:

هسبريس