- جمع 12.3 مليون دولار.. المغرب يحافظ على مركزه الرابع عربيا في تمويل الشركات الناشئة

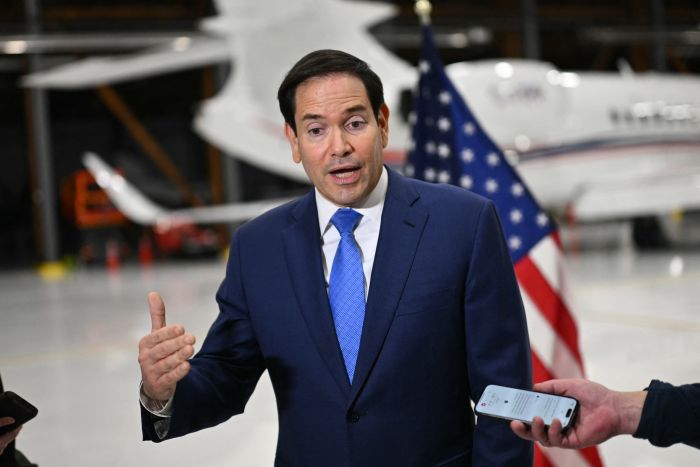

- روبيو يعلق على مساعي تصنيف "الدعم السريع" السودانية كـ"منظمة إرهابية"

- إعفاءات ضريبية "غير قانونية" تهدد مالية جماعة الهراويين وتثير شبهة تبديد المال العام

- بعد سنتين على زلزال الحوز.. 250 أسرة بمراكش لا تزال تنتظر إعادة الإعمار

- بين سمعة التصدير وصحة المواطن.. فضيحة زيت "واد سوس" تكشف ضعف الرقابة الداخلية وتضع "أونسا" في قفص الاتهام

- رصيف الصحافة: إحباط محاولة للاحتيال على امرأة في ابتدائية إنزكان

- القضاء يسدل الستار على ملف مقتل "ممرضة خنيفرة" ويدين مفتش شرطة بـ25 سنة سجنا نافذا

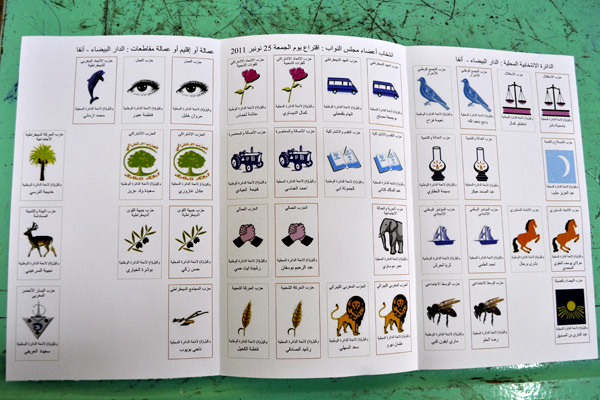

- الداخلية تتصدى للدعاية الانتخابية بمواقع أجنبية وتحظر تصوير أوراق الاقتراع بـ"معزل مكشوف"

- روبيو يدعو لوقف إمدادات الأسلحة لقوات الدعم السريع

- غزة.. الاحتلال ينسف مباني سكنية في رفح ويجري مناورات غير مسبوقة في الضفة

- "اجتماع مفاجئ" في BBC بعد تهديد ترامب لها بـ"تعويض المليار دولار"

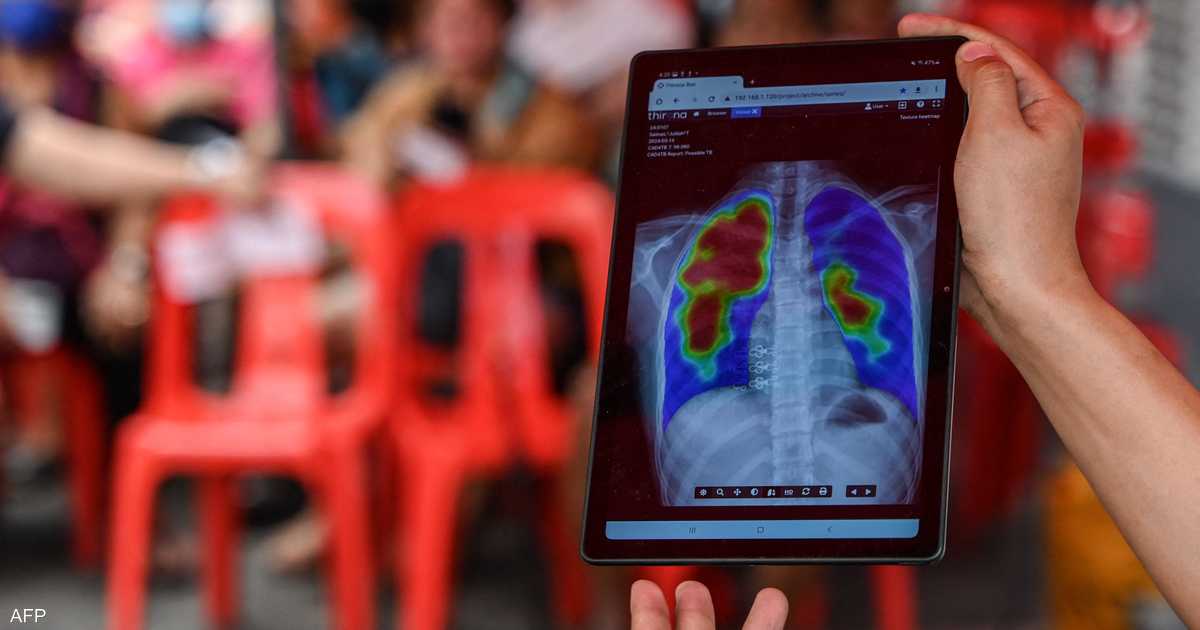

- الصحة العالمية: وفاة أكثر من مليون شخص بهذا المرض

- الداخلية ترصد 11.7 مليار سنتم لمكافحة السعار والنواقل وبناء 20 محجزا جديدا للحيوانات

- غزة.. إعلام إسرائيلي يتحدث عن استهداف الجيش مقاومين برفح ومواجهات في الضفة

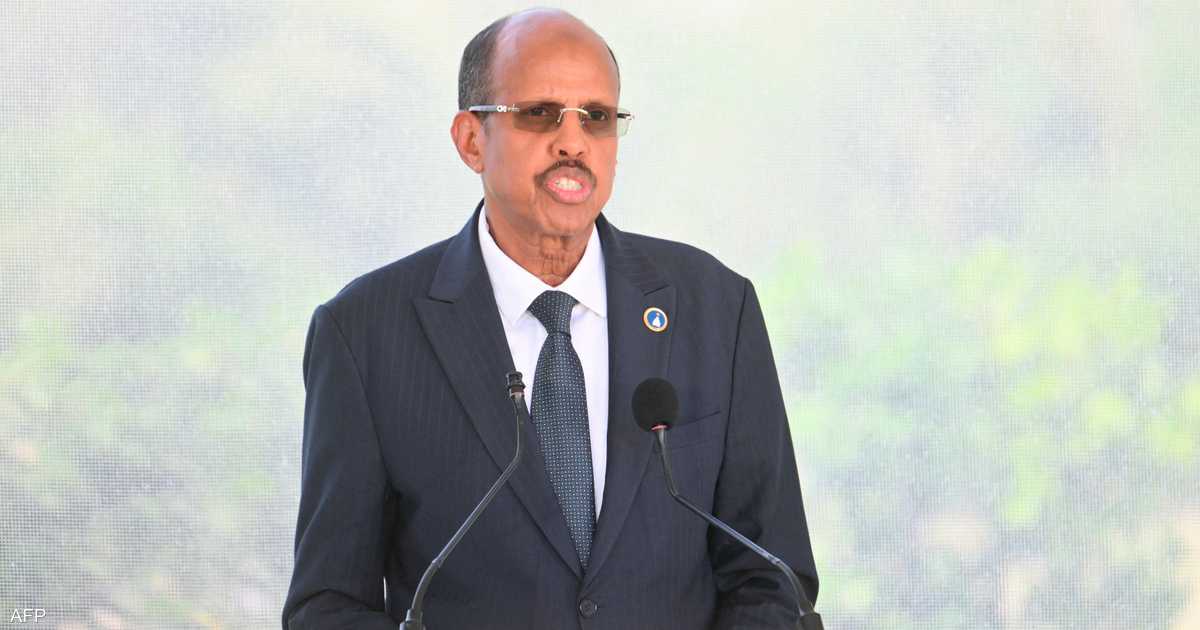

- رئيس الاتحاد الأفريقي: لا توجد إبادة جماعية في نيجيريا

- الأمم المتحدة تحذر من خطر الجوع في 16 دولة

- الجهاديون في مالي يستخدمون الوقود أداة حرب تخنق البلاد اقتصادياً، فما القصة؟

- النمسا.. اتهام مسؤولين سابقين في نظام الأسد بارتكاب جرائم

بين الأخلاق والتكنولوجيا .. مهنة الطب في حاجة إلى "تربية إنسانية جديدة"

راهنت الجلسة الأخيرة من الملتقى المغربي-الفرنسي للصحة حول “أخلاقيات الطب وعلم الأحياء في الصميم الإنساني.. بين العلم والضمير” على توسيع النقاش بشأن “التعديلات الوراثية وعلاقتها بالصحة العالمية وتغير المناخ”، بالاستماع إلى عرضين لأحمد غسان الأديب، المدير العام لموقع مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة بمراكش، وعبد العزيز السفياني، عضو أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات.

غسان الأديب قدم محاضرة حول “البعد الأخلاقي في التكوين الطبي”، سجّل فيها أن “العالم يمر بإكراهات متعددة، مثل الأمراض والتغيرات المناخية”، موضحا أن “مهنيي قطاع الصحة عليهم تطوير تدخلاتهم في مجال التربية العلاجية أو التربية الصحية أو التعليم الصحي من خلال الإصغاء إلى ما هو أخلاقي، لأن الأخلاقيات (الإيتيقا) في هذا المجال مسألة باتت أساسية ومهمة جدا”.

وأوضح غسان الأديب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الأخلاقيات في التربية الصحية يمكن أن تستهدف متدخلين عدة، مبرزا أن الفئة الأولى هي المواطن، الذي يجب أن يتطور وعيه وثقافته الصحية من خلال التربية الصحية والمعلومات المتعلقة بالصحة، وأن يبدأ ذلك منذ المراحل الدراسية المبكرة، وذلك من خلال إدراج التربية الصحية في المناهج الدراسية.

وقال إن “وعي المريض نفسه يجب أن يتطور كذلك، كما نلاحظ في أوروبا، حيث يتعلم المرضى عن أمراضهم ويشاركون في الأبحاث العلمية والتعليم والتربية الصحية”، مؤكدا أنه “لا مانع أن يكون لدينا مواطنون مسعفون حاصلون على تكوينات في المجال الصحي، ويساهمون في تكوين الأطفال أو المهنيين، خاصة في مجال الإسعافات الأولية”.

وأبرز المتحدث أن الفئة الثانية تتعلق بالمهنيين في قطاع الصحة، مشددا على ضرورة إدماج الأخلاقيات في جميع المناهج والسنوات الدراسية والدروس، سواء النظرية أو التطبيقية أو التكوينية أو في مراكز التدريب الاستشفائية، مشددا على أنه ينبغي أن تتوفر مناهج تنطلق من الأخلاقيات لتدريسها في القاعات الجامعية، وضمن تكوينات المحاكاة، وكذا توسيع النطاق ليستوعب مجالات الأنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية والتاريخ والفلسفة”.

وذكر المصرح أن للمؤسسات دورا أساسيا في مجال التعليم والتدريب الصحي، موردا أن ما تم تسجيله من نقص في اللقاحات خلال تفشي ‘بوحمرون’ يعيد قضية نقص التربية والتدريب الصحي إلى النقاش، كما يطرح تساؤلات حول كيفية إسهام الدولة في تطوير المناهج وإدماج الأخلاقيات ضمن التربية الصحية.

من جانبه، أوضح عبد العزيز السفياني، عضو أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، أن المحاضرة التي ألقاها حول موضوع “إدماج الطب الجينومي في منظومة الصحة العمومية بالمغرب: اعتبارات أخلاقية وخصوصيات محلية”، “تأتي في إطار توسيع النقاش بخصوص التطور الملحوظ الذي يشهده مجال الطب الجينومي في المغرب، وهو تطور مهم”.

وأكد السفياني، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذا الطب “يُسهم في تشخيص الأمراض الوراثية، إضافة إلى إجراء تحاليل تساعد على تحديد مدى استجابة المريض لبعض الأدوية”، لافتا كذلك إلى “التحاليل التي تندرج ضمن ما يُعرف اليوم بالطب التنبؤي، الذي يتيح إمكانية تقدير احتمال إصابة الشخص بمرض معين قبل ظهور الأعراض السريرية عليه”.

وأكد الأكاديمي الخبير الصحي، خلال هذا الملتقى المنظم من لدن أكاديمية المملكة المغربية بتعاون مع أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات والأكاديمية الوطنية للطب بفرنسا ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، أنه استند في معطياته إلى “أساس علمي”، غير أنها تناولت أيضا الإشكالات الأخلاقية التي تطرحها بعض التقنيات الحديثة، وكيف يمكن للمغرب أن يعمل على تأطيرها قانونيا وأخلاقيا لضمان استخدامها بشكل مسؤول ومتوافق مع القيم المحلية”.

وبين المتحدث في محاضرته أن “في الدول المتقدمة، رافق إدماج الطب الجينومي في المنظومة الصحية إطارٌ تشريعي صارم يهدف إلى حماية حقوق المرضى، وضمان احترام الخصوصية، والحصول على موافقة مستنيرة قبل إجراء التحاليل الجينية”، موضحا: “في المغرب تعود البدايات الأولى للوراثة الطبية إلى تسعينات القرن الماضي، غير أن الولوج إلى الفحوص الجينومية لم يتوسع فعليا إلا في السنوات الأخيرة”، موردا أن “ارتفاع تكلفة التحاليل وغياب إطار قانوني وأخلاقي خاص مازالا يمثلان عقبتين أساسيتين أمام تعميمها بشكل عادل ومتوازن”.

وفي ظل هذا الواقع، شدد الأكاديمي ضمن ملخص مداخلته على أن “المسؤولية الأخلاقية تظل ملقاة بدرجة كبيرة على عاتق الممارسين الصحيين، باعتبارهم الضامنين لاحترام المبادئ الإنسانية العالمية”، شارحا أن “تحقيق تطور مستدام ومسؤول للطب الجينومي في المغرب يقتضي وضع تشريعات ملائمة، وتكوين كفاءات وطنية مؤهلة، ودمج رؤية بيو-أخلاقية تراعي الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للمجتمع المغربي”.

المصدر:

هسبريس

المصدر:

هسبريس