- احتجاج "جيل زد" يضع الحكومة أمام اختبار نيل الثقة وفعالية الإصلاح

- مصادر لـCNN: حكومة إسرائيل تجتمع للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار بحضور كوشنر و ويتكوف

- "الترجمة في سياق الاستشراق" .. قراءة جديدة في علاقة المعرفة بالهيمنة

- السعيد: الحياة السياسية لم تعد تضبط بمنطق "دستور 96" والملك حريص على "روح 2011" - العمق المغربي

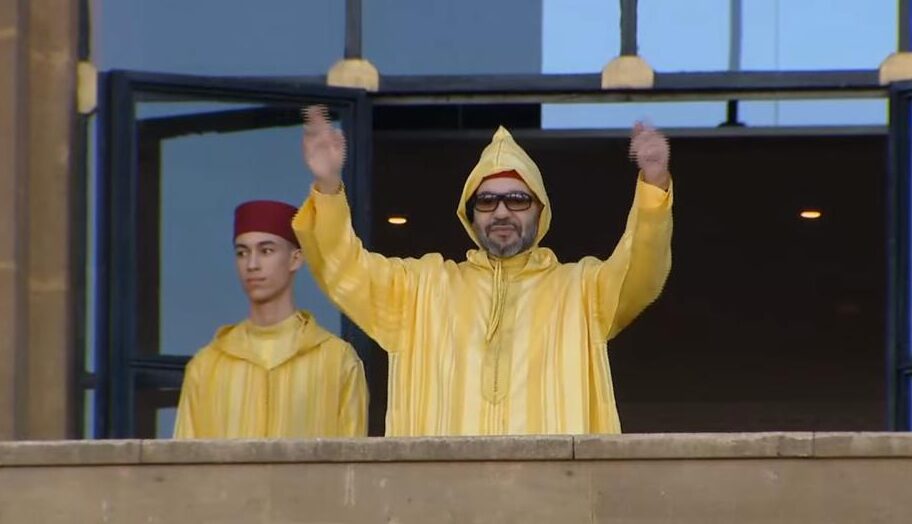

- المغاربة يترقبون أول خطاب للملك محمد السادس بعد احتجاجات "جيل زد"

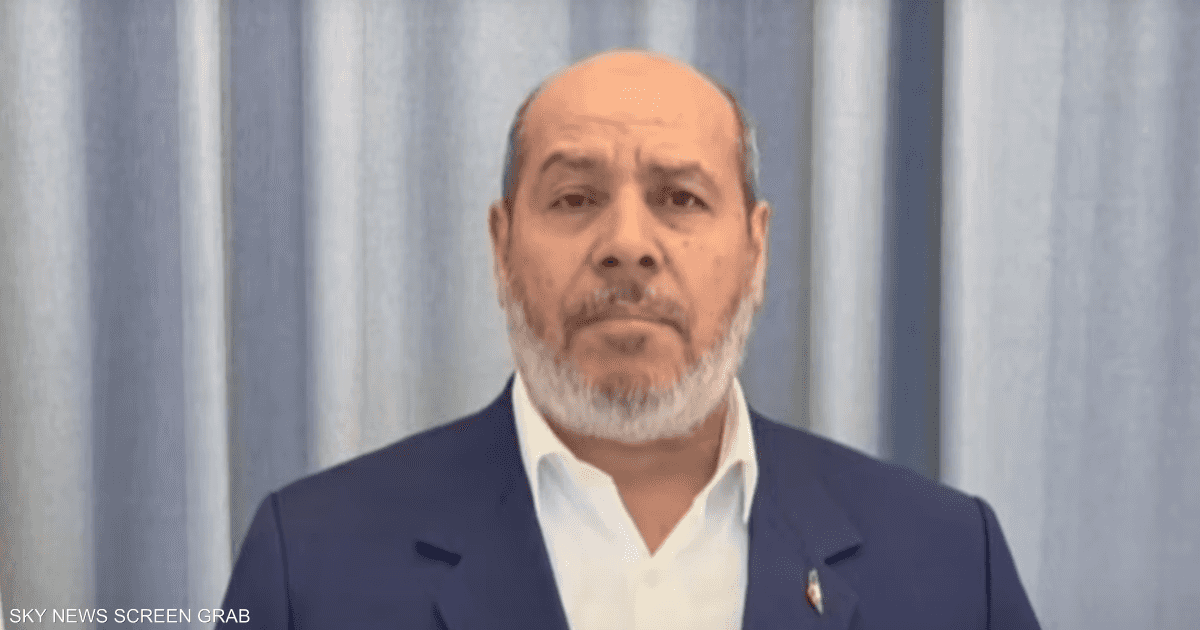

- المتحدث باسم حماس يتحدث لـCNN عن بعض تفاصيل "اتفاق غزة"

- ترامب: أنهينا حرب غزة والشرق الأوسط سيكون عظيما

- وزير خارجية فرنسا: أمن غزة ستحققه شرطة فلسطينية مدربة

- "أجبره ناديه على المسكنات".. نجم كرواتيا قد يموت في أي لحظة

- مغاربة يندهشون من "ضجة تركية"

- الأميرة للا حسناء تشارك في حفل استقبال بأبوظبي خلال المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة - العمق المغربي

- غياب سيارة الإسعاف بجماعة إزناكن يثير الغضب وسقوط تلميذ مغمى عليه يفجر الوضع - العمق المغربي

- تقرير: المغرب يشهد صفقات اندماج واستحواذ بقيمة 46 مليار سنتيم

- الوزير المكلف بالاستثمار: الحكومة فهمت رسالة الشباب وتأخذ مطالبهم بجدية (فيديو) - العمق المغربي

- الكابينت ينهي اجتماعه.. وبن غفير "سأسقط الحكومة إن لم تنته حماس"

- حماس: تلقينا ضمانات بأن الحرب انتهت تماما

- عامان على الإبادة.. الإعلان عن اتفاق يمهد لإنهاء الحرب على غزة

- خليل الحية: نعلن التوصل لاتفاق لـ"إنهاء الحرب" في غزة

أحمد بوز: تعليق "احتجاجات Z" رسالة رمزية.. والملك الملاذ الأخير لتصحيح الانحرافات - العمق المغربي

رصد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أحمد بوز، مؤشرات تبرز ترقب الشارع المغربي للخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، وتطلعه لتوجيهات المرحلة المقبلة، ملاحظا أن الملكية أصبحت جهة ينتظر منها تحديد الاتجاه وتصويب الانحرافات ومنح الشرعية أو سحبها، وأن الحركات الاحتجاجية تعيد إنتاج منطق “الملاذ الأخير”.

وقال بوز في مقال له بعنوان “الملك وجيل z” إن الحركة الشبابية اختارت أن توقف خرجاتها الاحتجاجية يومي الثلاثاء والأربعاء على أن تستأنفها يوم الخميس، أي عشية الخطاب الملكي السنوي المنتظر بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية.

وتابع أن هذه الخطوة بدت وكأنها إيماءة رمزية ذات دلالة سياسية موجهة إلى المؤسسة الملكية نفسها، مفادها أن الشارع يترقب الخطاب الملكي ويتطلع إلى ما يمكن أن يتضمنه من إشارات أو توجيهات تخص المرحلة المقبلة.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران وجه أيضا رسالة إلى الحركة يدعوها فيها إلى توقيف احتجاجاتها في انتظار الخطاب الملكي، كما اختار عدد من النشطاء توجيه رسالة إلى الملك يطالبونه فيها بـ”التحرك في العمق”، في خطوة تحمل بدورها حمولة رمزية مشابهة بحسب تعبير بوز.

كل هذه المبادرات، بحسب الأكاديمي، وإن كانت تعكس وعيا سياسيا بأهمية ووزن المؤسسة الملكية في النظام السياسي المغربي، وإدراكا عاما بأن الملك يظل الفاعل الأهم في اللحظات العادية كما في لحظات التوتر أو الأزمات، فإنها تثير مجموعة من الملاحظات.

وخلال بسطه للملاحظة الأولى، تساءل بوز: إذا كان الملك هو المخاطب الأول في كل أزمة سياسية أو اجتماعية، ألا يعكس ذلك نوعا من المفارقة في بنية الوعي السياسي الجماعي بالمغرب؟ واسترسل “فالمواطنون، بمن فيهم الشباب المحتجون اليوم، يدركون أن القرار الحاسم يوجد في القصر، لكنهم في الوقت نفسه يطالبون بإسقاط الحكومة أو محاسبتها”.

واعتبر أن هذا التناقض يعكس واقعا مركبا؛ حكومة محدودة الصلاحيات تتحمل الانتقاد الشعبي، وملكية تنفيذية قوية تبقى بمنأى عن المساءلة لأنها تتمثل كرمز للاستقرار ولاستمرارية الدولة. “لذلك حين يحتج الشارع، فإنه يفعل ذلك داخل (الهامش المسموح)، دون المساس بشرعية الملك، بل أحيانا بدعوى (مساعدته) على تصحيح أخطاء من حوله وفقا لمنطق (الملك طيب، الطبقة السياسية سيئة)”.

الملاحظة الثانية، يقول بوز، تتمثل في أن اختيار الملكية كعنوان للضغط والانتظار يعكس وعيا راسخا بأن الشرعية السياسية العليا ما تزال في يدها، وأن الكلام الملكي قادر على تغيير المزاج العام أو توجيه المرحلة السياسية، “وهنا تكمن قوة المؤسسة الملكية وضعفها في آن واحد”.

واسترسل “قوتها لأنها تحظى بثقة الشارع، وضعفها لأنها تتحمل وحدها عبء الانتظارات وتكلفة الإصلاح. فحين ينتظر الجميع خطاب الملك ليعرفوا إلى أين تتجه البلاد، فإن ذلك يعني أن الحياة السياسية لم تتحرر بعد من مركزية القرار الملكي، وأن (الديمقراطية المغربية) ما زالت تراوح بين محدودية ورمزية المؤسسات المنتخبة وقوة سلطة غير منتخبة تهيمن على القرار وتحتكر المبادرة في المجالات الحيوية والاستراتيجية”.

أما الملاحظة الثالثة التي رصدها بوز فتتمثل في كون السلوك الجماعي في توجيه الأنظار نحو الملك يعكس طبيعة الوعي السياسي الذي تشكل تاريخيا في ظل نظام يقوم على شخصنة السلطة أكثر مما يقوم على مأسستها، موضحا أن الملكية “تحولت من حيث تدري أو لا تدري إلى مرجعية شمولية في المعنى الرمزي والسياسي، أي إلى جهة ينتظر منها أن تحدد الاتجاه وتصوب الانحرافات وتمنح الشرعية أو تسحبها”.

و”يمكن القول إن الحركات الاحتجاجية حتى حين لا تصرح بذلك تعيد إنتاج منطق (الملاذ الأخير)، حيث لا يطلب من الدولة باعتبارها منظومة متكاملة أن تستجيب، بل من الملك بصفته الضامن الأعلى. وهو منطق يضعف فكرة المواطنة باعتبارها علاقة مباشرة بين الفرد والدولة”.

وفي الملاحظة الرابعة تحدث الأستاذ الجامعي عن أنه لا يمكن فهم هذا الارتباط العاطفي والسياسي بالملكية خارج تاريخ طويل من التفاعل بين الشرعية الدينية والشرعية السياسية في المغرب، “حيث يختلط مفهوم (أمير المؤمنين) بمفهوم (رئيس الدولة)، وحيث تتداخل الرمزية الدينية مع المرجعية الدستورية في تشكيل صورة الملك”.

فحين يتوجه المواطنون إلى الملك بالنداء، يبدو أنهم لا يخاطبونه فقط كفاعل سياسي، يقول بوز، بل “كـ(مرجع أخلاقي) يعول عليه لتصحيح الانحراف واستعادة التوازن. وهذا ما يمنح الخطاب الملكي بعدا يتجاوز السياسة بالمعنى التقني إلى ما يشبه الطقس الوطني الجامع الذي ينتظر منه أن يطمئن ويؤطر ويوجه”.

واستدرك الأستاذ الجامعي أن استمرار هذا النمط من العلاقة يضعف بالضرورة تطور الثقافة الديمقراطية، لأنه يبقي على التبعية الرمزية للمؤسسة الملكية، ويحول دون ترسيخ مبدأ المسؤولية والمساءلة داخل المؤسسات المنتخبة. “فحين يوجه كل اللوم إلى الحكومة وينتظر الحل من الملك، تصبح الديمقراطية مجرد واجهة شكلية، وتبقى العلاقة الرأسية بالسلطة هي المهيمنة على الفعل السياسي”.

هذه المشكلة، يقول بوز، استطاعت البلدان الغربية حلها عن طريق “الملكية الدستورية” أو “الملكية البرلمانية” التي “تجعل من الملك شاهدا على الحياة السياسية دون أن يكون متدخلا فيها، يمارس سلطاته باسم الدستور ووفق ما يحدده القانون، فيعطي التوجيهات العامة أو الرمزية التي تعبر عن روح الدولة وتوجهاتها الكبرى دون أن يتحول ذلك إلى تدخل مباشر في العمل التنفيذي أو التشريعي”.

وفي الملاحظة الخامسة أوضح الأكاديمي أن رهان الدولة الحديثة يفترض انتقالا تدريجيا من منطق الشخص إلى منطق المؤسسة، ومن “خطاب الملك” إلى “سياسات الدولة”، أي من لحظة رمزية آنية إلى سيرورة مؤسساتية مستمرة. “فالقوة السياسية للملك يمكن أن تكون رافعة حين تستخدم لتسريع الإصلاح، لكنها قد تتحول إلى عبء حين تصبح بديلا عن الفعل المؤسساتي”.

وخلص أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية إلى أن بناء توازن جديد بين الملكية والمؤسسات المنتخبة يقتضي “تحرير المجال السياسي من الانتظارية المزمنة التي تجعل الخطاب الملكي وحده هو الذي يمنح المعنى ويحدد الاتجاه”.

المصدر:

العمق

المصدر:

العمق