- شوكي يعلن جاهزية “الأحرار” لتصدر انتخابات 2026 بعد الحسم في 96% من الترشيحات

- خالد مشعل: نزع السلاح تحت الاحتلال محاولة لجعل شعبنا ضحية

- طقس اليوم.. أمطار وزخات رعدية بطنجة واللوكوس والغرب ورياح قوية في الريف

- وزارة التعليم تقر تدابير استعجالية لضمان تمدرس تلاميذ المناطق المتضررة من الأمطار

- بعد المحادثات مع أمريكا.. تصريح لوزير خارجية إيران عن تخصيب اليورانيوم

- الرشيدية.. ساكنة “المنقارة” تطالب بتدخل عاجل لجبر أضرار فيضان واد البطحاء

- ترامب يلتقي رئيس هندوراس ويبحثان الهجرة وتهريب المخدرات

- "هدد" بقتل نائب الرئيس الأمريكي.. القضاء الأمريكي يوجه اتهاما لرجل

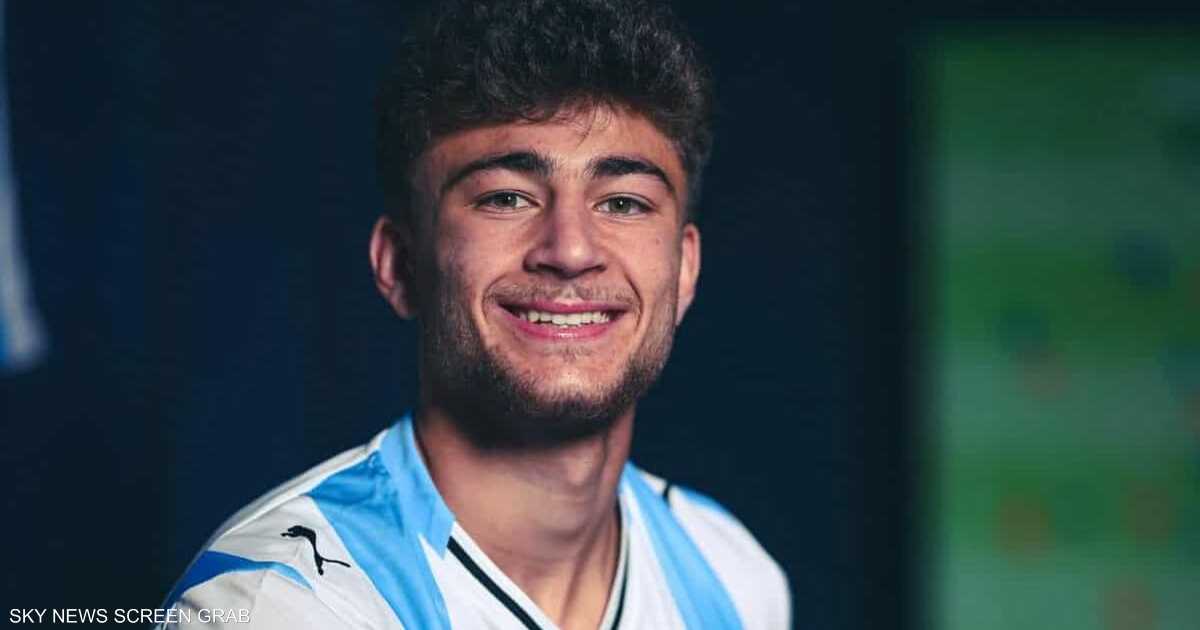

- نجم الأردن الصاعد.. لهذا فضل بيراميدز على الأهلي

- عالم خفي.. ألق نظرة على الصور الفائزة بجائزة مصور العام للتصوير عن قرب

- تسريحات واسعة تهز "واشنطن بوست"

- شفشاون.. تشريد عدة أسر بدوار أولاسن بعد انهيار منازلها بسبب سوء الأحوال الجوية

- 3 دول خليجية ومصر.. رئيس الجزائر يلقي الضوء على العلاقات معها

- سوريا: حرية عمل منظمات المجتمع المدني بين الأمس واليوم

- المزاج الأميركي يربك نتنياهو.. خلفيات طلب "الزيارة العاجلة"

- وزير خارجية إيران: لن نقبل بتصفير تخصيب اليورانيوم

- تيربو أم تنفس طبيعي؟ السر الذي يغير أداء سيارتك

- البرتغاليون يتوجهون اليوم لانتخاب رئيس جديد

تمخضت الجزائر فولدت مشروع "غار جبيلات" .. تكاليف عالية وعائدات محدودة

في الخطاب الرسمي الجزائري، يقدم مشروع غار جبيلات بوصفه التحول الأكبر في تاريخ الاقتصاد الوطني، والمفتاح الذي سيحول الجزائر إلى قوة منجمية عالمية، ويؤسس لعصر جديد من “السيادة الاقتصادية”.

تستدعى أرقام ضخمة، وتضخم الاحتياطيات، وتعاد عبارات من قبيل “مشروع القرن” و”العملاق الصاعد” حتى تكاد تتحول إلى مسلمات سياسية، غير أن هذه المبالغة ذاتها تصبح أول ما يثير الريبة، لأن المشاريع التي تقوم على جدوى اقتصادية متينة نادرا ما تحتاج إلى هذا القدر من التمجيد الاستباقي أو التعبئة الإعلامية الدائمة لتثبيت مشروعيتها.

أحد المؤشرات الأكثر دلالة على هشاشة المشروع يتمثل في التضخيم الإعلامي الذي تجاوز حدود الترويج إلى حدود الادعاء. لقد نسبت، عبر قنوات رسمية وشبه رسمية، إشادات بالمشروع إلى منابر دولية كبرى مثل “Bloomberg” و”The Wall Street Journal” و”Forbes”، بل وحتى هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، غير أن مراجعات مستقلة أظهرت أن هذه المواد لا وجود لها في مصادرها الأصلية، وأن ما جرى تداوله لم يكن سوى اقتباسات مختلقة أو معاد تركيبها محليا ليتحول الأمر إلى فضيحة مدوية.

بعيدا عن الدعاية، تكشف المعطيات التقنية للمشروع صورة أقل إشراقا: خام غار جبيلات ليس خاما عالي الجودة سهل المعالجة، بل خام معقد ترتفع فيه نسبة الشوائب، وعلى رأسها الفوسفور، إذ تشير التقديرات المتداولة إلى أن نسبة الفوسفور قد تصل إلى نحو 0.8%، في حين إن صناعة الصلب عالية الجودة تتطلب نسبا لا تتجاوز في الغالب 0.02%.

هذا الفرق ليس تفصيلا تقنيا، بل عامل حاسم يرفع كلفة المعالجة الصناعية، ويضغط على هامش الربح، ويجعل المنتج النهائي أقل تنافسية مقارنة بخامات أستراليا أو البرازيل. نزع الفوسفور ممكن تقنيا، لكنه يتطلب تكنولوجيات معقدة ومكلفة، ما يحول “الميزة الجيولوجية” المعلنة إلى عبء صناعي دائم.

هذا التشخيص لم يأت من خارج الجزائر، بل عبر عنه اقتصاديون جزائريون، من بينهم الخبير جلول سلامة، الذي قدم قراءة تقنية ومالية متحفظة، ركزت على ثلاثة عناصر مترابطة: الطبيعة غير الملائمة للخام، المعضلة اللوجستية للموقع الصحراوي، وأفق الربحية المحدود.

في تحليله، قدر سلامة أن تصدير الخام في حالته الأولية لن يحقق سوى عائدات سنوية محدودة، قد لا تتجاوز 60 إلى 65 مليون دولار، وهو رقم ضئيل إذا ما قورن بما تحققه عائدات المحروقات في فترات قصيرة، وبالاستناد إلى حجم الاستثمارات المعلنة والمنجزة، خلص إلى أن فترة استرجاع رأس المال قد تمتد إلى 50 أو حتى 60 سنة، وهو أفق زمني يجعل المشروع، من منظور مالي بحت، أقرب إلى نزيف طويل الأمد منه إلى رافعة تنموية.

غير أن هذا النقاش التقني لم يُتح له أن يستمر، سرعان ما تحول التحليل المالي إلى “خط أحمر”، واختفى صاحبه قسرا من الفضاء الإعلامي، وسيحال على القضاء.

في المجال العام، تتعاظم هشاشة المشروع أكثر عند النظر إلى كلفة النقل؛ لأن المخطط المعتمد يقوم على إنشاء خط سكة حديدية داخلي يربط المنجم بالمراكز الصناعية والموانئ الشمالية، بطول يقارب 950 كيلومترا.

تقدر كلفة هذا الخط، وفق الأرقام المتداولة، بما يتراوح بين 3,5 و6 مليارات دولار، وقد تصل إلى نحو 7 مليارات دولار عند احتساب التجهيزات والصيانة، دون إدراج كلفة الطاقة والحماية في بيئة صحراوية قاسية.

هذه الأرقام تخص النقل فقط، دون احتساب كلفة تنقية الخام، والاستهلاك الهائل للماء والغاز والكهرباء، والبنى الصناعية، ونفقات التشغيل. في هذه المرحلة، يصبح السؤال اقتصاديا خالصا: كيف يمكن لمشروع قائم على خام غير تنافسي أن يتحمل عبء بنية تحتية بهذا الحجم دون أن تلتهم كلفة النقل والمعالجة الجزء الأكبر من العائد؟

إلى جانب هذا البعد الاقتصادي، يبرز عامل قانوني حاسم لا يقل تأثيرا في حسابات المستثمرين والشركاء: غار جبيلات لم يولد كمشروع تقني معزول، بل في سياق ترتيب تعاوني موثق، صادقت عليه الجزائر بموجب الأمر 73-21 الصادر سنة 1973، والمتعلق باتفاقية موقعة سنة 1972، نصت على استغلال مشترك للمنجم عبر شركة مغربية-جزائرية مخصصة لهذا الغرض.

في قانون المعاهدات، كما تقرره اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، تفسر الاتفاقيات وفق مبدأ حسن النية (Good Faith) ومبدأ وجوب احترام المعاهدات (Pacta Sunt Servanda)، ولا تقرأ المعاهدة باعتبارها تجميعا لبنود منفصلة، بل كوحدة متكاملة تفهم في ضوء الغاية والهدف (Object and Purpose) اللذين أبرمت من أجلهما.

من هذا المنظور، فإن تعطيل آلية جوهرية من آليات التنفيذ، أو تنفيذ الاتفاق بشكل انتقائي، لا يعد مجرد خلاف تقني، بل قد يشكل إخلالا ماديا (Material Breach) يمس توازن الالتزامات، مما يفتح سلسلة من الآثار القانونية؛ أولها إدخال الاتفاق في منطقة نزاع حول التنفيذ، وما يرافق ذلك من فقدان لليقين القانوني، يتحول سريعا إلى كلفة اقتصادية صامتة: ارتفاع علاوة المخاطر (Risk Premium)، تشدد شروط التمويل، وتزايد حذر الشركاء إلى حد العزوف العملي عن الانخراط في المشروع.

فضلا عن ذلك، يفرض منطق قانون المعاهدات نفسه، في حال الإخلال المادي، فتح أفق إعادة التفاوض بحسن نية (Good Faith Renegotiation)، لإعادة ضبط شروط التنفيذ بما يحفظ الغاية الأصلية ويمنع التنفيذ الانتقائي.

غير أن هذا المسار لم يكن حتميا؛ إذ كان بإمكان هذا الفشل الذريع أن يتحول إلى قصة ناجحة لولا تعنت النظام الجزائري.

فلو افترضنا، من باب التحليل البارد، أن اتفاق 1972 نفذ كما صيغ، عبر شركة مشتركة مغربية جزائرية بتقاسم متساو للأعباء والمنافع (50/50)، لكان المشروع مختلفا جذريا في بنيته وتكلفته.

وكان مسار النقل الطبيعي سيتجه غربا نحو الموانئ الأطلسية الأقرب جغرافيا، وسيقلص طول السكة الحديدية، ويخفض كلفة الاستثمار والصيانة، ويحسن شروط التصدير نحو الأسواق العالمية، كما أن تقاسم النفقات الرأسمالية الثقيلة سيخفف العبء المالي، ويحسن شروط التمويل، ويقلل المخاطر القانونية والسياسية.

في المحصلة، لا يظهر غار جبيلات مشروعا استراتيجيا إلا داخل الخطاب السياسي. أما في الحساب الواقعي، فهو مشروع ولد مثقلا بعوامل الهشاشة: خام صعب المعالجة، لوجستيك صحراوي عالي الكلفة، عوائد محدودة، أفق استرداد طويل، وإطار قانوني يجعل التنفيذ الأحادي مصدرا دائما لعدم اليقين.

وفي مثل هذا النوع من المشاريع، ليست المشكلة في بدء التشغيل، بل في القدرة على تحمل كلفة التشغيل، وكلفة الإخلال بالمعاهدات، وكلفة الصمت عن الحقيقة في آن واحد.

إن ما نشهده ليس سوء تقدير ظرفيا، بل هو إصرار بنيوي على خيارات ثبت فشلها اقتصاديا واستراتيجيا. مشاريع انتحارية اقتصاديا، بلا مردودية حقيقية، وصدام بلا أفق، وهدر ممنهج لرأس مال الزمن والموارد، في مقابل إقصاء متعمد لمسارات التعاون التي كان يمكن أن تشكل رافعة استقرار وازدهار.

هكذا تتحول المشاريع الفاشلة من استثناء إلى قاعدة، ومن خيار مؤقت إلى سياسة عامة، ومن كلفة محتملة إلى عبء تاريخي ثقيل. والأيام بيننا.

المصدر:

هسبريس

المصدر:

هسبريس