- بنسعيد: الصحافة المغربية شريك في بناء الديمقراطية.. ومستقبلها رهين بإعادة الثقة (فيديو)

- بعد "اتفاق خطير".. كوريا الجنوبية تخطب ود الجارة الشمالية

- رئيس النيابة العامة يجتمع بمسؤولي المحاكم التجارية لتعزيز حماية الاستثمار والنظام الاقتصادي

- "وصايا العروي" بشأن قضية الصحراء وتدبير "العلاقة المعقدة" مع الجزائر

- الدريوش تدعو لتوزيع منصف لحصص التونة بالمتوسط والأطلسي.. وتتمسك بتعزيز تدبير المصايد

- بنسعيد يدعو إلى "الدفاع عن قضايا الوطن".. و"جائزة الصحافة" تعلن المتوّجين

- "فيفا باس".. تفاصيل نظام التأشيرة الأميركية لمشجعي المونديال

- غزة.. مجلس الأمن يقر مشروع القرار الأميركي وحماس تنتقد

- جحيم الكاريبي.. كيف يمكن لفنزويلا أن تواجه الغزو الأميركي المحتمل؟

- زوجة ترودو السابقة تخرج عن صمتها بشأن علاقته بكاتي بيري

- 200 انقلاب في 60 عاما.. جذور الاضطراب بأفريقيا

- عصابة الشمس.. كيف تستهدف واشنطن كيانا "ليس له وجود"؟

- تلقيح السحب: هل تَعِد التقنية بحلٍّ للتغير المناخي أم تُثير تحديات جديدة؟

- قمة الـ20 بجوهانسبرغ: أفريقيا في صدارة المشهد في مواجهة عاصفة جيوسياسية

- رحلات غامضة من غزة إلى جنوب أفريقيا.. حكايات هروب فاجأ الجميع

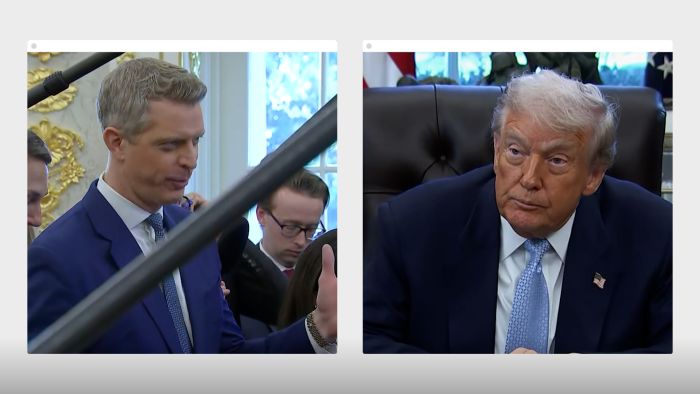

- ترامب يتوعد "عصابات" الكاريبي ومادورو مستعد للقائه

- اليابان تحذر مواطنيها في الصين.. وسط توترات بشأن تايوان

- تركي آل الشيخ ينشر صورة من لقاء مع رئيس الإمارات

"وصايا العروي" بشأن قضية الصحراء وتدبير "العلاقة المعقدة" مع الجزائر

دفاتر كوفيد والإحساس بالنهاية

إن موضوع الصحراء من المواضيع الحارقة التي تناولها عبد الله العروي (إلى جانب موضوع اللغة) والتي ما فتئ يتأملها ويكتب حولها، بل ويأمل أن يبقى له متسع من الوقت لمواصلة الكتابة عنها، ولتوضيح ما ظل غير مفهوم من أفكاره بهذا الشأن.

في مؤلفه الأخير “دفاتر كوفيد”، عاد العروي لطرح العديد من حيثيات قضية الصحراء، التي سبق وتناولها في كتاباته السابقة، خصوصا كتابه “الجزائر والصحراء المغربية” (1976). كما عاد في هذا الإصدار الأخير للتعليق على العديد من المستجدات التي يعرفها الملف. وكما أوضح العروي، فإن التأملات التي عرضها في “دفاتر كوفيد” حول قضية الصحراء، تبادرت إلى ذهنه في خضم تفكيره في ما يجري هذه السنوات الأخيرة بين الجزائر والمغرب، كما لو أنه يقدم وصاياه الأخيرة، أو بالأحرى ما قبل الأخيرة بخصوص قضيتنا الوطنية الأولى. فصاحب “الإيديولوجيا العربية المعاصرة” ما يزال يأمل أن يمتد به العمر وأن تتواصل رغبته في الكتابة لإصدار مؤلف خاص يجيب فيه عن تساؤلات واعتراضات أولئك الذين يزعمون أنه يتناقض في بعض أفكاره، خصوصا تلك المتعلقة بالموضوعين الحارقين: اللغة والصحراء….

أبرز ما يلفت الانتباه في “دفاتر كوفيد”، علاوة على راهنية القضايا التي يثيرها مفكرنا الكبير، ومنها ما يرتبط بقضية الصحراء، هو استحضاره للموت، في أكثر من موضع من الكتاب. فعبد الله العروي يبلغ اليوم حوالي 92 سنة، أطال الله في عمره إلى أن يستكمل كل مشاريعه.

والواقع أن التفكير في الموت بالنسبة للعروي تفكير واقعي، فهو مقتنع باقتراب موعد الرحيل: (يقول المفكر: “نقترب أنا وزوجتي من النهاية”)، كما أنه، وهو شاهد على رحيل الأشخاص الذين في مثل سنه، يعتبر نفسه مثل ناجٍ من قدر محتوم. ومع ذلك لا يستسلم العروي لفكرة أنه شخص طاعن في السن، بل يواصل حياته كما المعتاد، ويستمر في القيام بما كان يقوم به من قبل. ربما الاختلاف الوحيد الآن، هو أنه صار يفكر في الموت. لكن تفكيره هذا هو تفكير غيري، لأنه لا يفكر في الرحيل بذاتية، بل يفكر فيه في العلاقة مع الآخرين، فهو ينشغل بالمشكلات التي يمكن أن تخلقها وفاته وكل ما سيسبقها لأقاربه، فهو يفكر في الطريقة التي سيودع بها العالم، دون معاناة كبيرة وخصوصا دون إزعاج أقاربه… وحتى السفر نفسه لم يعد بالنسبة للعروي متعة وترويحا عن النفس كما كان، بل صار علامة على مغادرة العالم، فهو كما قال: “إن السفر، في حلمي الذي يتكرر، هو الموت”…

المغرب والجزائر: تناقضات الجوار.

إن الرؤية اليعقوبية والناصرية والبيسماركية للمغرب العربي، التي أطرت الموقف الجزائري في سبعينات القرن الماضي، وتحكمت في تمثل حكام المرادية لمكانة بلادهم إقليميا وإفريقيا، بل ودوليا، رؤية متجاوزة اليوم، لكنها ما تزال تلهمهم إلى اليوم، وما تزال تهيمن على عقول الكثير من الجزائريين، حتى على أفضلهم اطلاعاً. فالمسؤولون الجزائريون اليوم لا يقومون سوى بمواصلة ترديد مضامين تلك السياسة البالية، وإن كانوا اليوم يجهلون دون شك أسسها ورهاناتها. فقضية الصحراء استمرت طويلاً لدرجة يبدو أن غالبية أولئك المسؤولين، بما فيهم الدبلوماسيين، بدأوا ينسون مقدماتها. لتتواصل، مع الأسف، نفس السياسة التي تنتج وضعا مؤسفا، قائما على إعادة إنتاج خطابات وممارسات الماضي البائد. لهذا ليس غريبا أن يهتدي خبراء وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA إلى وصفة خاصة للتعامل مع سيكولوجية الجزائريين، تتمثل في ضرورة إلهائهم من أجل منعهم من نشر الفوضى حولهم…

ينظر العروي إلى البحر الأبيض المتوسط، مقارنة مع المحيط الأطلسي، على أنه مجرد بحيرة صغيرة مغلقة، وغالبية الجزائريين لا يعيشون بجوار هذه البحيرة. فهم إذن نفسياً يشعرون بأنهم معتقلون في سجن كبير، فاقمت سياسات النظام الجزائري من تداعياته. بينما غالبية المغاربة ينظرون في اتجاه الساحل، وهم بالتالي يغريهم البحر المفتوح.

وعلى مستوى النظامين السياسيين، تمثلت قناعة بومدين، والقناعة التي ما يزال يقتسمها غالبية الجزائريين اليوم، بما في ذلك المعارضون للنظام العسكري القائم، في أنه لا يمكن التوفيق بين النظامين الجزائري والمغربي، لأنهما متعارضان على طول الخط: ففي هذه الجهة هناك مركز واحد للسلطة، وهو القصر، بينما في الجهة الأخرى هناك جماعات المؤسسة العسكرية، التي تحارب بعضها البعض في كل منعطف.

يعترض العروي على هذا التصور الاختزالي، متسائلا: إذا كان الأمر كذلك فعلا، فكيف نفسر سياسة التعايش بين نظام رأسمالي ونظام شيوعي خلال الحرب الباردة؟ وكيف نفسر سياسة نيكسون تجاه الصين، كما نظر لها هنري كيسنجر؟ وكيف نفسر أنه منذ 1951 والعالم العربي منقسم إلى ملكيات وجمهوريات، ورغم كل شيء تمكن من حد أدنى من التعاون في إطار الجامعة العربية؟

فالتقابل بين الأنظمة يجعل التفاهم صعبا، لكن ليس مستحيلا، عندما يكون الرهان هو مصالح الدول. وبالنسبة لأولئك الذين يعتقدون بأنه من الخطأ الكبير عدم ترك ملف الصحراء بين يدي القادة الأفارقة، يرد العروي بأن مشكل الصحراء وُضع أمام الهيئة الأممية لأنه في الأصل كان يسائل قوة احتلال لم تكن إفريقية، وهي إسبانيا. ويضيف متسائلا: أي نزاع إفريقي بين البلدان الإفريقية تمت تسويته من طرف الأفارقة وبمبادرتهم؟ ثم يواصل متسائلا: من المسؤول عن تعقيد مشكلة الصحراء سياسياً غير القرار المتهور، المتمثل في قبول جمهورية وهمية كعضو في المنظمة الإفريقية؟

مرتكزات الأطروحة الجزائرية…

يبدو أن العجز عن فهم المجريات السياسية المتعلقة بملف الصحراء، يعود غالبا إلى التفاوت في استيعاب تاريخ الملف وعمق الذكريات المرتبطة به. فالجزائريون لهم ذاكرة قصيرة، إنهم أبناء اللحظة، بينما المغاربة لهم ذاكرة متجذرة في التاريخ. ولهذا قدم الجزائريون أنفسهم، بعد استقلال بلادهم سنة 1962، في عهد بن بلة ومحمد حربي، باعتبارهم أبناء الثورة، الذين لا يدينون بأي شيء للتاريخ، على عكس المغرب الذي بدا لهم يغرق في التقليد. وبهذه الصفة ادعت الجزائر زعامة الأنظمة التي ولدت من رحم الإمبراطوريات الاستعمارية في أفريقيا وآسيا. وهذا الموقف بالتحديد هو الذي سهّل عليها إسماع سرديتها حول قضية الصحراء، رغم زيفها…

لا ينفي الجزائريون الوقائع المتعلقة بالحقوق التاريخية للمغرب على المناطق التي اقتطعت منه بفعل الاستعمارين الفرنسي والإسباني، لا يمكنهم ذلك… لكنهم يقولون إن كل ذلك أصبح لاغيا، بفعل النظام العالمي الجديد، الذي صارت في إطاره غالبية الدول مماثلة للجزائر وليس للمغرب. ونتيجة لذلك من السهل أن تُفهم حجج الجزائر من طرف حكام الدول حديثة الاستقلال، بخلاف حجج المغرب.

ولإدراك هذه الحقيقة، يجب أن نشير إلى أنه، ولا بلد من البلدان المهمة في أمريكا وآسيا وأفريقيا، مثل البرازيل وكندا والهند ونيجيريا، يدعي أنه كان أمة قبل الاستعمار، حتى ولو كان هذا البلد قد احتضن، في ترابه الحالي، جماعات ثقافية محددة بوضوح وممتدة في التاريخ…

وعلى العموم، آلاف الأكاذيب التي يتأسس عليها الخطاب الجزائري، يسهل تقبلها، مع الأسف، من طرف تلك البلدان، من طرف مسؤوليها الذين يتواجدون بعيدا عن الواقع الفعلي والمنطقي، والذين لا يدركون سوى الجانب الشكلي من المسألة (احتلال، تصفية استعمار، شعب، حق تقرير المصير… إلخ)، دون تدقيق النظر في معطيات الواقع وتعقيداته، ودون التساؤل حول: تحرير ماذا؟ وتقرير المصير في العلاقة مع من؟ وخصوصا في أي وقت؟ …

ويعود الخطأ الذي يُرتكب بشأن ملف الصحراء، في نظر العروي، إلى التفكير في وضعية الصحراء وواقعها، كما هو اليوم. والحال أنه إذا عدنا إلى بداية القضية، عندما كانت إسبانيا حاضرة وكانت الساكنة تبلغ رسميا حوالي 70 ألف نسمة، نجد بأنه لم يكن ولا واحد يفكر في إمكانية أن تتواجد دولة ما في تراب الصحراء.

ومعلوم أن السؤال الذي طُرح في محكمة العدل الدولية كان كما يلي: هل كانت الصحراء الغربية قبل الاستعمار أرضا خلاء؟ وهل كانت لساكنة هذا التراب أم لا علاقة بيعة مع ملك المغرب، مع ما تعنيه كلمة “بيعة” في القانون العام الإسلامي؟

يمكن أن نناقش، في نظر العروي، إلى ما لا نهاية مدى صحة السؤال، فيما يتعلق بالحل النهائي، لكن الأهم بالنسبة للمغرب كان هو إثبات حقوقه. والحال أن ذلك ما اعترفت به المحكمة، إذ أقرت بوجود رابط قانوني بين ساكنة الصحراء والعرش المغربي. والمغرب، بتنظيمه للمسيرة، لم يقم سوى باستخلاص نتيجة منطقية من هذه الواقعة. لكن المحكمة ذهبت بعيدا، لأن أطرافا أخرى حرفت المسألة، خصوصا الجزائر، بحديثها عن مشكلة تقرير المصير، في إطار مفاهيمي غريب تماما عن الإطار المفاهيمي للبيعة…

إن الأطروحة الرسمية الجزائرية حول ملف الصحراء ليست موقف أقلية حاكمة، كما يسود الاعتقاد، بل يتبناها العديد من الجزائريين، حتى في صفوف المعارضين للنظام القائم، الذين يتبنون تبعا لذلك ذات الرؤية الكاريكاتورية للمغرب، كما يتبناها عدد من المغاربيين (التونسيون والموريتانيون…) الذين يتعاطفون، لكل ما سبق، مع الجزائر…

هناك من يقول إن موقف الجزائر من ملف الصحراء مثل موقف إسبانيا، أي موقف يراهن على الحفاظ على ملف الصحراء مفتوحا، حتى لا ينتقل المغرب للمطالبة بشيء آخر. وفي الواقع إسبانيا، التي لها تجربة كبيرة في هذا المجال، يبدو أنها فهمت أخيرا أنه ليس من المستحيل أن يتم إيجاد اتفاق بهذا الخصوص، وهذا ما حدث فعلا.

لكن بالمقابل الجزائر ما تزال متمسكة بمواقفها، سواء كانت في كامل قوتها الاقتصادية أم لا، سواء كانت مستقرة سياسيا أم لا، ذلك أنها تفتقر إلى حس التمييز. فسياستها الوحيدة هي التعنت والعناد — ما تسميه الوفاء للمبادئ — معتقدة بأن الإصرار يؤتي ثماره دائماً في النهاية، ويبدو أن هذا هو الدرس الوحيد الذي تعلمه قادتها من كفاحهم ضد المستعمر. والغريب أن الجزائريين، أكثر من غالبية العرب، لديهم مشكلة مع الصدق ومع الحقيقة، وما على المرء إلا أن يقرأ صحافتهم ليتحقق من ذلك…

فما لا يريد الجزائريون الاعتراف به، هو أن مبدأ “تقرير المصير” الذي يحيلون عليه باستمرار لا ينطبق على الحالة التي تشغلنا. فالمستعمر الفرنسي لم يترك حدودا واضحة المعالم، ومن الحكمة عدم المساس بها حتى لا يُعرَّض توازن إفريقيا كلها للخطر. ولم تكن هناك سوى حدود متنازع عليها في زمن الاستعمار بين الجزائر والرباط. فكل ما يقوله المغرب هو أن الملف لا يزال مفتوحا، وأنه رفض مناقشته مع القوة الاستعمارية، مقابل وعد مكتوب بأنه ستتم مناقشته بمجرد استقلال الجزائر. ولم يتم الوفاء بهذا الوعد. فلا يكفي إذن أن تعلن الجزائر بأن الملف مغلق لكي يصير كذلك، مثلما لم يكن كافيا للفرنسيين القول إن الجزائر فرنسية لكي تظل كذلك.

والحال أن العروي سبق أن أوضح في كتابه “الجزائر والصحراء المغربية”، بأنه لو وجد مجتمع متجانس، واعٍ بخصوصيته، في الحدود الترابية للصحراء المستعمرة من قبل إسبانيا، فسيكون منذ زمن طويل قادرا على فرض نفسه على القوى الاستعمارية كما على حكام البلدان المجاورة. والحال أن ذلك غير قائم، فلماذا هذا السعي إلى الإيهام بالولادة العفوية لشعب ووطن ودولة في غضون سنتين…

ويوضح العروي بحس المؤرخ حقيقة الواقع، معتبرا بأن ما يسمى في الأدبيات الاستعمارية بـ”مشكلة الصحراء الغربية المغربية” le Sahara occidental marocain لا يحيل على شعب أسطوري، وإنما على كونفدرالية قبلية، وظفت منذ أكثر من قرن من الزمن معارضة السلطات الاستعمارية المتنافسة لتحقيق طموحاتها: مشكلة شبيهة على جميع المستويات للمشكلات المطروحة في شروط مماثلة من طرف آيت ورياغر في الريف، أو آيت عطا في درعة، وهي مشكلات لم تستمر إلا لأنه تم إحياؤها باستمرار من خلال المنافسة الطويلة والشرسة الإسبانية-الفرنسية. فالتعبير عن طموح قبلي ما أمر طبيعي في وسط صحراوي، لكن توظيف عبارات القومية أو الوطنية الصحراوية هو دجل وتحايل…

سياسة اليد الممدودة في مواجهة التهديد بالحرب…

يوضح العروي أن نشوب حرب بين المغرب والجزائر ليس أمرا ممكنا فقط، بل هو واقع فعلي، وأمر قائم فعلا بالنسبة للجزائر، ويكفي لأي عاقل أن يتتبع ما تنشره وسائل الإعلام الجزائرية، الرسمية وغير الرسمية، المكتوبة والسمعية البصرية والرقمية، ليقف على هذه الحقيقة.

ويرى العروي أنه من الوهم الاعتقاد بأن السياسة الحالية للجزائر تجاه المغرب، وإزاء قضيته الأساسية (الصحراء)، غير عقلانية، أو هي نتيجة لعمل سياسيين غير مثقفين وعسكريين طاعنين في السن، وأنه لو حظيت الجزائر بقادة شباب، فسيديرون ظهرهم لتلك العقيدة العدائية تجاه المغرب. بل يذهب العروي أكثر من ذلك، معتبرا مثل هذا الاعتقاد بمثابة وهم خطير. فقد يكون الخرف قد أصاب جنرالات الجزائر، وقد يفتقر القادة المدنيون إلى التجربة، لكن الجزائر يمكنها استقطاب أفضل فقهاء القانون في العالم، كما أمكن لنا رؤية ذلك في أروقة محكمة العدل الأوروبية…

ويذكرنا العروي بموقف الزعماء الجزائريين الأوائل، الأكثر تجربة، الذين وقعوا على إعلان 1961 الذي أكد أن الحدود التي سترثها الجزائر المستقلة عن الاستعمار الفرنسي لن تكون على حساب مصلحة المغرب، وهو الموقف الذي اعتُبر شرطا لكي يعترف المغرب بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. لكن رغم ذلك لم تكن للزعماء الجزائريين الأوائل بالضرورة رؤية أخرى غير تلك التي تحرك النخبة الحاكمة في جزائر اليوم.

صحيح أن بعض زعماء الثورة الجزائرية عارضوا فيما بعد، وبشكل علني، سياسة بومدين في الصحراء. لكن، بأي طريقة كانوا أكثر عقلانية من أولئك الذين جاؤوا بعدهم؟ ألا يقتسمون نفس التصور لبلدهم، الجزائر، بصفتها زعيمة ومهيمنة في شمال أفريقيا؟ (“القوة الضاربة” بلغة العامة).

وبالنسبة للجزائريين، ما دام المغرب لم يتخل رسميا عن نزعته الاسترجاعية، وعن مطالبه الترابية، فسيُعتبر بلدا توسعيا، وبالتالي يمثل خطرا على الوحدة الترابية للجزائر كما تحددت باتفاقيات إيفيان، وسياسة اليد الممدودة من طرف المغرب لن تغير شيئا في هذا الأمر.

ومن وجهة النظر هذه، ليس للجزائر من خيار آخر غير احتواء المغرب، أي محاصرته، أي منعه من ربط الاتصال المباشر مع امتداده الترابي (الصحراء أو الريف…) أو مع عمقه الأفريقي. من هنا الضرورة التي يمثلها بالنسبة لها الحفاظ على توتر الصحراء، وخصوصا بخلق اضطراب في نقط تماس واتصال المغرب مع أفريقيا، من هنا ما حدث في نقطة العبور الكركرات…

وإذا كان من شيء ثابت في عقيدة حكام الجزائر في الماضي كما في الحاضر، فهو السعي بكل الوسائل إلى جعل المغاربة يتخلون عن مطالبهم التاريخية والتشويش على الوعي الوطني للمغاربة…

إن غلق الجزائر لحدودها مع المغرب، في نظر العروي، ليس فعلا معزولا وظرفيا، كما يسود الاعتقاد. فهدفها هو إجبار المغرب على ترسيم الحدود، لأن غلق الحدود يعني الحفاظ عليها عسكريا وفرضها بالقوة.

وانطلاقا من ذلك، يجب على المغرب، في نظر العروي، أن يعرف أن المبادرات التي اتخذها مؤخرا، والتي ما تزال متواصلة إلى اليوم، لا يمكن أن تبقى بدون تداعيات. فلا يتعلق الأمر بلعبة يمكننا توقيفها عندما نريد. ففي السياسة ليست هناك مراوغة كما في كرة القدم: كل كلام يؤدي إلى فعل، وكل فعل له مفعول، ينبغي التنبؤ به والاستعداد له…

وأمام هذه الوضعية، المغرب مطالب بإعمال الكثير من الواقعية، والصمود، والحذاقة. فالأمر لا يتعلق بصراع جيل، وإنما بصراع حقبة تاريخية، لا يمكن حتى لمواجهة عسكرية أن تنهيه، إذ سيستمر دائما التنافس الحاد بين البلدين…

حقيقة شعار “خاوة خاوة”…

يختلف المغاربة كثيرا حول الموقف الواجب التعامل به مع الجزائريين، في ظل التوترات الحاصلة بين البلدين: هل ينبغي تجاوز خلافات السياسيين وتغليب مبدأ الأخوة (شعار “خاوة خاوة”) والاستمرار في ترديد شعار أننا شعب واحد؟

الواقع، يقول العروي، هو أننا في مواجهة شعب آخر، هذا إذا افترضنا أننا نحن أيضا لم نتغير. فحتى لو كان المغاربة زمن النضال من أجل الاستقلال اعتبروا الجزائريين إخوانهم، فالأمر تغير اليوم، بعد عقود من استقلال البلدين، وما شهدته علاقاتهما من هزات وأزمات.

فلا نعلم ما الذي تتعلمه الأجيال الناشئة في الجزائر في المدرسة، حول ماضيهم وماضي جيرانهم. ولا نعلم ما يدرسه المسؤولون في مدارس الإدارة والثانويات العسكرية. لكن المؤكد، يقول العروي، أن ما تعلمه الموظفون المدنيون، والدبلوماسيون، وضباط الجيش، إلخ، طوال سنوات، وما يواصلون قراءته في المنشورات الرسمية، لن يمحى من أذهانهم بين ليلة وضحاها، ونحن نذكرهم بالنضالات المشتركة من أجل التحرير وبمؤتمر طنجة، ومعاهدة مراكش، إلخ، وبالروابط المشتركة (الدم واللغة، والعادات والتقاليد…) بين الشعبين.

فرغم المظاهر، لم نعد في مواجهة نفس الشعب، ولم نعد نتحدث نفس اللغة، حتى وإن كنا نستعمل نفس اللهجة. علينا، لكي نتصور ذلك — يقول العروي — أن نضع أنفسنا مكان جيراننا وأن نرى أنفسنا كما ينظرون إلينا وليس كما نعتقد أنهم يروننا. إنهم يرون في المغرب الإمبراطورية الشريفة التي تسعى لاستعادة كل المجالات الترابية التي فقدتها، لسبب أو لآخر، على مر القرون الأربعة الماضية. ومن جهتنا، يقول العروي، لا نقوم بأي شيء من أجل ثنيهم عن ذلك. فعندما نتحدث عن الدولة التاريخية، وعن الحدود الأصلية، وعن البيعة، إلخ، نمنحهم، دون قصد، ما يبررون به تحليلاتهم.

إنهم يعلمون جيدا، بل ومرتاحون لحقيقة أن الجزائر التي ورثوها عن فرنسا لا علاقة لها بجزائر 1830. فالجزائر التي يتحدثون عنها ولدت بالضبط سنة 1962 مع اتفاقيات إيفيان. طبعا، لو كان المستعمر دولة أخرى غير فرنسا، لكانت الجزائر في صورة جنوب أفريقيا، ولعل هذا ما يفسر تواطؤ البلدين في ملف الصحراء.

يعلمون أن ثلاثة أرباع الجزائر الحالية لم تكن جزءا من الجزائر التركية، وأن هذه المجالات الترابية أدمجت شيئا فشيئا في المستعمرة الفرنسية، مع العلم أنها كمجالات ترابية كانت مسكونة بمسلمين — وهنا الاختلاف الكبير مع جنوب أفريقيا — لا يمكنهم أن يظلوا دون بيعة، لأنه باسم من كانت تُقام صلاة الجمعة؟ فالبيعة الواجبة لا يمكن إلا أن تكون للسلطان المسلم الأقرب، والذي ليس سوى سلطان المغرب.

إن المغرب لا يطالب بالمجالات الترابية التي كانت تابعة له منذ زمن بعيد، وإنما بتلك المجالات التي قدمت له بشكل طوعي فروض البيعة، قبل أن تسقط تحت الهيمنة الاستعمارية منذ ستين سنة فقط، كما هو حال تندوف والمناطق المحاذية لها.

ويوضح العروي أنه يمكن اتهام المغرب بالنزعة الاسترجاعية (النزوع إلى استعادة أراضٍ تُعد جزءا من الوطن التاريخي)، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم — ولكن ليس بالنزعة التوسعية. لأن الكيان التوسعي هو الكيان الذي يسعى إلى أن يأخذ بالقوة مجالا ترابيا ما ليس له أي حق عليه، بينما “الاسترجاعي” هو فقط ذلك الذي يواصل المطالبة بحق قائم قانونيا على تراب انتُزع منه بالقوة.

والحال أن المغاربة كانت لهم مطالب مبررة، وقد تفهمها فعلا زعماء الجزائر في بداية الاستقلال. لكنهم كانوا يعتقدون أن بإمكانهم المماطلة والتجاهل مع مرور الوقت…

ويؤكد العروي أنه، حتى في غياب مقومات الدولة ربما في الجزائر، هناك دائما إيديولوجيا مشتركة بين كل أولئك الذين ينشغلون بالسياسة. الدليل هو خطاب الصحافيين، سواء كانوا مع النظام أو ضده. فهم جميعا مناهضون للملكية بالمغرب، دون التحقق من أن الملكيات تختلف في العالم العربي أو في أي مكان آخر. وهذا ما يجعلهم متبلدين. إذ لا يستطيعون الانتباه إلى أنه أمام مشكلات اليوم، وليست مشكلات الأمس، الملكية المغربية أكثر تسليحا من جمهوريتهم اليعقوبية، مثلما هي الملكية الإنجليزية مقارنة مع الجمهورية الفرنسية. لنرَ كيف تطورت مشكلتا كورسيكا وإسكتلندا. فقد عاينا قبول الاستفتاء في إسكتلندا، بينما كلمة “استقلال” شكلت إلى الآن طابو في كورسيكا. هذا التقابل بين المرونة والجمود يستمر وسيشكل دائما مصدر سوء فهم وبالتالي مصدر عداء.

وحتى الرهان على المجتمع المدني الجزائري وقدرته على التغيير من تحت وتصحيح الأمور، هو في نظر العروي رهان خاسر. فأن يصف الرئيس الجزائري الحراك الاجتماعي الذي شهدته الجزائر، والذي أدى إلى إسقاط حكم بوتفليقة، بأنه حراك مبارك، فهذا يعني بوضوح أن هذا المسمى حراكا جرى التحكم فيه، إن لم يكن قد تم إطلاقه، من طرف بعض جماعات العسكر من أجل التخلص من الموالين لبوتفليقة، الذين وضعهم جناح آخر من العسكر في السلطة، والذين تحرروا من حماتهم العسكر وتحالفوا مع رجال الأعمال. ثم جاءت جائحة كوفيد لتضع حدّا للحراك الاحتجاجي بعد أن حقق أهدافه. وإلا فكيف يُفسَّر أن هذا الحراك لم يستعد زخمه، خصوصا وأن الجائحة لم تؤثر كثيرا على البلاد؟

التحولات الديبلوماسية وإمكانيات تجاوز حالة الاحتقان

من أجل تجاوز وضع الاحتقان المستمر بين الجزائر والمغرب، يتعين استلهام بعض دروس التجربة الأوروبية، وخصوصًا تجربة الصراع بين ألمانيا وفرنسا. ومن هذا المنطلق، فإن السياسة القادرة على الوقوف في وجه الحرب بين البلدين هي السياسة البراغماتية والعقلانية، المتشبثة بالحقائق وحدها، لا تلك التي تلجأ إلى العواطف والذكريات.

وربما يُحسب للمغرب أنه منذ البداية قبل بهذا المنظور، على عكس الجزائر التي لطالما رفضته بعناد كبير. ومع ذلك، ظل المغرب عاجزًا عن تجاوز مقاربة السياسة من زاوية ما يريده، بدل مقاربتها من زاوية ما يستطيعه. بناءً على ذلك، ينبغي – في نظر العروي – الانطلاق في أي حوار مفترض مستقبلاً مع النظام الجزائري من واقع الحال، أي من وجهة النظر السلبية تجاه المغرب وتجاه الأمة المغربية، المتبنّاة من طرف غالبية الجزائريين، كما من طرف عدد مهم من المغاربيين، من التونسيين والموريتانيين المتعاطفين مع الطرح الجزائري. فهذه هي الحقيقة التي يتعين الانطلاق منها ومواجهتها. ومع ذلك، لا شيء مستحيل في تجاوز هذا المشكل.

وفي ما يخص الدينامية الجديدة التي باتت تعرفها الدبلوماسية المغربية، يقول العروي إن انطباعًا بدأ يتولد بأن الدبلوماسية المغربية انتقلت من السلبية إلى الفعالية وإلى دينامية حماسية. لكن ليس نحن من يجب أن يقرر ما إذا كان بلدنا قد صار قوة جهوية حقيقية، بل الآخرون.

أما على الجانب الجزائري، فمن السهل اليوم بالنسبة لدبلوماسي جزائري شاب أن يقول إن القضية تتعلق بشعب الصحراء “المحتل”، الذي لا يطلب سوى حقه، وأنه يفترض أن تجبر الأمم المتحدة المغرب على قبول تنظيم استفتاء تقرير المصير، كما حدث في إريتريا وتيمور الشرقية وجنوب السودان. وهو يعتقد أن المغرب أرغم إسبانيا المستعمِرة على أن تترك له المجال، مستغلاً وضعية غامضة سابقة، بينما كانت إسبانيا على وشك تنظيم استفتاء تقرير المصير بمساعدة الأمم المتحدة، على غرار ما قامت به فرنسا في الجزائر. فلماذا سيبحث أبعد من ذلك؟ إنه يعتقد ذلك بالفعل لأنه تم تلقينه هذا التصور، ولأنه بالنسبة له “الحقيقة التاريخية” المؤكدة، خصوصًا إذا كان قد وُلد قبل أربعين أو خمسين سنة. أما ما نقوله نحن فهو – في نظره – مجرد خرافة. ومع ذلك، فالحقيقة في مكان آخر.

فمنذ البداية، طُرح المشكل في إطار التعارض بين “الأنظمة الثورية” والملكيات المحافظة. لا بومدين ولا القذافي كانا يفكران في دولة صحراوية دائمة؛ كل ما أراده الزعيمان هو استهداف الملكية المغربية، خصوصًا أنهما اعتقدا آنذاك أن لهما دعمًا من بعض الأطراف الداخلية. أما إسبانيا فرانكو، فقد أرادت توظيف الصحراء كورقة مساومة من أجل الحصول على الاعتراف بسيادتها على الأراضي التي ما تزال تحتلّها في شمال المغرب وفي الجزر المحاذية، وهو ما كان مستحيلاً. في حين دخلت موريتانيا إلى اللعبة، مدفوعة من طرف الجزائر وإسبانيا، لكنها كانت ترغب أساسًا في تعزيز استقلالها تجاه المغرب.

وصحيح أن إسبانيا، بتواطؤ مع الجزائر، هيأت نفسها لتنظيم الاستفتاء، لكن ينبغي التذكير بأن المغرب، الذي طلب الاستفتاء، كان يأمل أن تقبل إسبانيا بالتفاوض معه. وحتى عندما قبل المغرب بالاستفتاء التأكيدي، فذلك ليس تراجعًا عن موقفه، لأن كل شيء يبقى متعلقًا بمضمون السؤال المطروح. كما أن اقتراح المغرب للحكم الذاتي لاحقًا جاء من قناعة بأنه لا مبرر لاستمرار الملف إلى ما لا نهاية، ولا مسوغ لعدم إيجاد حل نهائي إذا كان الأمر يتعلق فعليًا بمستقبل ساكنة الإقليم.

لكن الحقيقة – كما يعرف الجميع – في مكان آخر: فلا أحد من خصوم المغرب، ولا حتى الأطراف الدولية المعنية، يقوم بمجهود جدي لحل الصراع، ما دامت الوضعية لا تهدد السلم العالمي. فالمشكل بالنسبة لهم أشبه بارتفاع طفيف في درجة الحرارة لدى شخص ما؛ يمكنه العيش معه دون مشاكل، ولسان حالهم يقول: دعوا الأطراف تتصارخ فيما بينها لتمضية الوقت.

فلسفة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية

إن إمكانيات تجاوز وضعية الجمود، في نظر العروي، توجد أساسًا – إن لم يكن حصريًا – في الجانب المغربي، وفي سياق السيادة المغربية. لذلك يرى أنه إذا كان يجب تصور مخرج مشرف للجميع في هذا النزاع الطويل، مخرج “لا غالب فيه ولا مغلوب” كما قال الملك محمد السادس، فهذا المخرج – وإن كان نظريًا – قابل للتصور بسهولة في إطار النظام المغربي.

فإذا كان المغرب، بعد تردد، بدأ يلمّح إلى بعض مآلات الطرح الجزائري، وينبّه قصر المرادية إلى خيار دعم انفصال منطقة القبائل، وإذا كان الجزائريون يردّون بدعم – أو خلق – نزعة انفصالية في الريف، بما قد يدفع المغرب إلى التهديد بدعم انفصال الطوارق، فمن الواضح أن الدولة المغربية، التي تأسست تاريخيًا على مبدأ البيعة والانضمام الحر للجماعات، قادرة على تدبير هذا النوع من الملفات أفضل بكثير من النظام الجزائري ذي النزعة اليعقوبية الصارمة. فلم يحدث في تاريخ المغرب، حتى في أسوأ مراحل السيبة، حمّام دم مماثل لما شهدته الجزائر خلال العشرية السوداء.

والواقع أن خطة الحكم الذاتي في الصحراء وُضعت ضمن إطار البيعة دون أن تثير معارضة كبيرة لدى الأحزاب والقوى الوطنية. والحكم الذاتي، كفكرة، جرى تجريبه تاريخيًا في الريف وسوس وغيرهما ضمن الإطار الدستوري الحالي. في المقابل، لا نجد آلية مماثلة في النظام الجزائري.

وقد اعتقد المغرب دائمًا أن الطي النهائي لملف الصحراء يتحقق عبر اتفاق مع الجزائر. لكن يبدو واضحًا أن الجزائر لها مصلحة في تأبيد الصراع، حتى وإن كان ذلك مكلفًا لها. لذلك يجب – في نظر العروي – البحث عن مسار آخر للحل. وربما يكون من المفيد تجاوز الجزائر، بدل السعي إلى استرضائها على أمل تحييدها. فبتركيزنا المستمر على المسؤولية الجزائرية، قد نكون بصدد خدمة سياستها من حيث لا ندري، لأنها تكرر دائمًا أنه لا شيء يمكن أن يحدث في المنطقة بدونها. وفي هذه النقطة تحديدًا، ربما أخطأنا الطريق.

سيناريوهات ممكنة لتدبير العلاقة مع الجزائر

لم يكتفِ العروي، في تأملاته حول مستجدات ملف الصحراء، بالاستناد إلى مرتكزات التفكير الواقعي التي يستمدها من قراءاته الواسعة والعميقة للتاريخ والفلسفة، وخصوصًا للفكر الماركسي الذي يعتبره مدرسة للواقعية تعلّمنا كيفية مواجهة الواقع، لاسيما في السياسة؛ بل نجده يلجأ أيضًا إلى آلية الخيال السياسي. وفي هذا الصدد يقول العروي: لِنفترض أن الجزائر كانت على حق، على طول الخط، فهل السياسة التي اعتمدتها منذ نصف قرن لم تكلفها غاليًا، مقارنة بما كان سيحدث لو لم تقم بالحساب الخاطئ سنة 1974، وما كانت ستربحه لو تحالفت مع المغرب ضد المحتل الإسباني؟ ويمكن طرح السؤال نفسه بالنسبة للمغرب، حتى وإن كان هذا الأخير اليوم في وضعية أكثر راحة مقارنة مع خصمه.

ولنتخيل – كما يدعو العروي – وضعية تشتغل فيها شركات مختلطة، خاصة وشبه خاصة، بشكل مشترك على استثمار ثروات المناطق الحدودية بين البلدين، وتعاونًا أمنيًا لمحاربة كل أشكال الأنشطة غير القانونية، وسلطات جهوية مستقلة تعمل يدًا في يد في عدد من المجالات، وانتقالًا للأشخاص ببطاقة الهوية فقط… في ظل مثل هذه الظروف، من الذي سينشغل بمعرفة ما إذا كان يوجد في التراب الجزائري أو المغربي؟

وإذا قارنّا واقع النظامين الجزائري والمغربي في علاقتهما بهذه السيناريوهات، يتضح أن لا شيء فيها يتعارض مع نظام “المخزن”، بينما هي في المقابل غير منسجمة مع ما مثّله دائمًا تصور النظام الجزائري لذاته ولـ“مغرب الشعوب الكبير”. فإذا كان في الجزائر قطاع خاص قوي ومؤثر، كما هو الحال في المغرب، وتنظيمات جهوية ذات وزن يعادل ما يوجد في الضفة المغربية، ألا يمكن حينها بناء إمكانيات للتفاهم والتعاون تكون نسبيًا في منأى عن التقلبات السياسية؟

مع الأسف، أثبتت آخر أزمة للجزائر مع إسبانيا، وحاليًا مع فرنسا أو غيرهما من الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي المغربي، أنه ليس من السهل إقناع العسكريين بمنطق الاقتصاد، الذي يشكل – مهما قيل – أفضل ضمانة للسلم بين الأمم. فمنذ 1964، وبعد أزمة حرب الرمال مباشرة، قامت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بإعداد أولى مخططات التعاون بين الدول المغاربية، لكن الجزائر لم تنضم إليها فعليًا يومًا. وبعد ذلك، دعم رئيس الحكومة الإسباني الاشتراكي فليبي غونزاليس بقوة مشروع أنبوب الغاز الذي أقدمت الجزائر مؤخرًا على إغلاقه، لأنها لم تجد فيه مصلحة سياسوية، تلك المصلحة التي تُعَدّ بالنسبة لها أهم من أي اعتبار آخر.

وقد وافق الحسن الثاني، في سياق التفاوض حول مستقبل منطقة تندوف المتنازع عليها، على فكرة الاستغلال المشترك لمناجمها… وغيرها كثير من الأمثلة التي يمكن إضافتها، والتي تُظهر بوضوح أنه لو كان المسؤولون الجزائريون يفكرون بمنطق اقتصادي، كما هو حال غالبية المسؤولين المغاربة، ولو كان للجزائر قطاع خاص مستقل ومؤثر مثل المغرب، لأمكن تجاوز عدد من الخلافات التي يُقال إنها غير قابلة للحل.

وتبدو الوضعية اليوم في حالة جمود، لكن المسؤولية عن هذا الجمود ليست متقاسمة: فالمغرب يحاول إيجاد الحلول، ويمد يده بشكل صريح ومستمر، في حين ترفض الجزائر ذلك بعناد. كل هذا في الوقت الذي يشترك فيه البلدان في الثقافة نفسها والماضي نفسه، ويواجهان المشكلات الاجتماعية والتربوية والاقتصادية ذاتها. كما نجد لدى الجانبين جمعيات تشتغل على الملفات نفسها المرتبطة بالنهوض بوضعية المرأة والشباب، والعمل من أجل تطوير اللغتين العربية والأمازيغية، والسعي إلى تقنين الإجهاض، وإلغاء عقوبة الإعدام، وغيرها.

فحتى على مستوى المجتمع المدني، ما الذي يمنع جمعيات البلدين – المدعومة غالبًا من المنظمات الدولية نفسها – من العمل المشترك خارج الإطار الرسمي، والانفلات من تقلبات السياسة الرسمية؟ والحال أنه لا يمكن إنكار ميل الجمعيات إلى ذلك في الجانب المغربي أكثر مما هو عليه في الجانب الجزائري.

وعلى المستوى الثقافي كذلك، لو افترضنا أن التبادلات الثقافية طبيعية بين الجزائر والمغرب، لَأمكن – عاجلًا أم آجلًا – أن يتولد حل للأزمة. ومن البديهي أن النظام السياسي المغربي قادر على تبني هذا المسار أسرع وأكثر يسرًا من النظام الجزائري الحالي، الذي منع فيه وزير التعليم العالي الأساتذة والباحثين من التعاون مع المجلات والهيئات العلمية المغربية بأي شكل من الأشكال. ولم يردّ المغرب على هذا الإجراء، الذي يذكّر بما كان قائمًا بين العلماء الأمريكيين والسوفيات خلال الحرب الباردة، ويثبت أن المسؤولين الجزائريين ما يزالون أسرى تلك الذهنية في تدبير الثقافة والإعلام والرياضة.

وفي ختام استطراداته الطويلة، التي تبدو – في نظره – أقرب إلى الأماني البعيدة المنال في الوقت الراهن، يخلص العروي إلى أن العائق الحقيقي أمام تجاوز حالات الاحتقان بين المغرب والجزائر يعود إلى وجود نظام جامد تمامًا في الجزائر، أو في “البلد المجاور” كما يقول متندّرًا (على غرار “العالم الآخر” في إحدى خطب الملك). ويعود هذا الجمود إلى استمرار حالة ذهنية موروثة عن ظروف الاستعمار وتصفية آثاره، وهي ذهنية ما تزال مسيطرة على معظم السياسيين والباحثين الجزائريين، حتى أولئك الذين يعلنون معارضتهم للسياسة الرسمية لبلدهم.

*

أستاذ السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا -جامعة ابن طفيل بالقنيطرة

المصدر:

هسبريس

المصدر:

هسبريس