- ويتكوف: سنعلن الليلة عن انضمام دولة إضافية إلى اتفاقيات أبراهام والتطبيع مع إسرائيل

- جنوب لبنان يشتعل : موجة غارات اسرائيلية غير معتادة ... والجيش اللبناني يرفع تقريرا قد يغيّر موازين القوى !

- النائب الهواشلة لموقع بكرا: على نتنياهو أن يوقف فورًا سياسات القمع ضد عرب النقب

- ويتكوف : الولايات المتحدة ستعلن اليوم عن انضمام دولة جديدة إلى اتفاقات ابراهيم

- غزة مباشر.. غارات ونسف بالقطاع وتفاصيل جديدة عن “القوة الدولية في غزة”

- سوريا.. رد رسمي على تقارير "إنشاء قاعدة أمريكية في دمشق"

- اعتقال طالب من الجامعة العبرية بالقدس هتف ضد وزير الأمن القومي بن غفير خلال حفل أقيم هناك

- شجار بين جارتيْن حول استخدام المصعد الكهربائي ينتهي بالقاء قنبلة هلع!

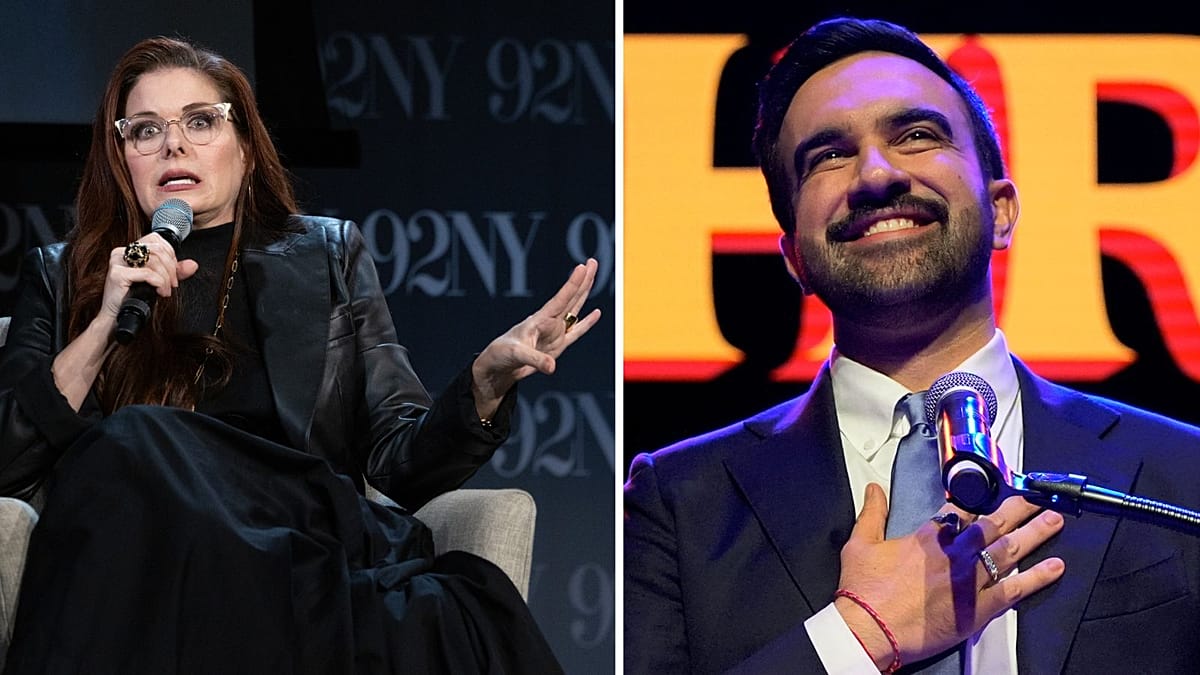

- إنتخاب زهران ممداني يشكل إلهاما للشباب.

- إعلامي مشتبه بارتكابه اعتداءات جنسية ضد موظفته عام 2017

- إصابة حرجة لشاب سقط عن سلم أثناء عمله في موقع بناء ببلدة ساجور

- ظهور لافتة جديدة مكتوبة بخط ذهبي خارج المكتب البيضاوي

- إسرائيل تغلق حدودها مع مصر عسكرياً، وتُنشئ وحدة مشتركة لمواجهة "تهريب الأسلحة عبر المسيّرات" إلى غزة

- واشنطن تعاقب أفراداً سهلوا نقل أموال من إيران لحزب الله

- موجة غارات إسرائيلية جنوب لبنان.. ومسؤول يطمئن: "لن نصعد"

- النائب وليد الهواشلة لرئيس الحكومة: أوقفوا السياسات القمعية بحق المجتمع العربي في النقب

- مصرع شاب سقط في ورشة بناء ببلدة ساجور

- ساجور: مصرع عامل (49 عامًا) إثر سقوطه من سلّم في موقع بناء

كيف قلب غوستاف لوبون نظرة أوروبا إلى الحضارة العربية الإسلامية؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

في عام 1978، نشر إدوارد سعيد كتابه "الاستشراق، المفاهيم الغربية للشرق"، وكانت أول فقرة من مقدمة كتابه أبلغ توصيف للصورة التي نقشها المستشرقون منذ قرون عن الشرق وأهله، وأصبحت العدسة الوحيدة التي ينظر بها الأوروبيون إلى العالم العربي والإسلامي لسنين طويلة.

يقول إدوارد سعيد: "زار صحفي فرنسي مدينة بيروت أثناء الحرب الأهلية الرهيبة في عامي 1975 و1976، وعندما شاهد الخراب الذي حلّ في وسط المدينة، كتب يُعرب عن أسفه قائلًا: إن المنطقة مظهرها يوحي في يوم من الأيام بأنها تنتمي إلى الشرق الذي وصفه شاتوبريان".

اقرأ أيضا

list of 2 items* list 1 of 2 "صهر الشام" والعربية والراب.. ملامح سيرة ثقافية للعمدة ممداني

* list 2 of 2 6 كتب لفهم أبرز محطات إنشاء إسرائيل على حساب الفلسطينيين end of list

كان الشاعر الفرنسي فرانسوا رينيه دو شاتوبريان، زعيم تيار الرومانسية في بدايات القرن التاسع عشر، وقد أظهر في كتابه "الطريق من باريس إلى القدس"، الذي وثّق فيه رحلته إلى القدس مرورًا بمدن كثيرة، ازدراءً شديدًا للعرب، ووصف سكان بعض تلك المدن بأنهم "ليسوا شعوبًا بل قطعانًا".

ولم يكن الشاعر الفرنسي استثناءً في رسم لوحة قاتمة التفاصيل عن العرب والشرق عمومًا، وذلك لأسباب دينية وعرقية. فمِن منتصف القرن التاسع عشر حتى آخر عقدين منه، سار المستشرقون بالتوازي مع الخطط العسكرية للإمبراطوريات الأوروبية، وتقاطعت بحوثهم مع المصالح الاستعمارية.

وفي ظلّ الموجة المحمومة للاستشراق، ظهر كتاب "حضارة العرب" لصاحبه عالم الاجتماع الفرنسي المتخصص في الأنثروبولوجيا غوستاف لوبون، الذي انتهج خطًّا معاكسًا ووقف في الضفة المقابلة للمستشرقين الذين كتبوا بكثير من المغالاة، المتفاوتة الدرجات، عن تاريخ الحضارة الإسلامية وتأثيرها في أوروبا.

وعند التمعّن في بعض ما كُتب عن غوستاف لوبون، يتشوّش الذهن؛ فذلك الطبيب الذي تخصص في علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، وصاحب كتاب "سيكولوجية الجماهير" الأشهر على الإطلاق، الذي اكتسح مكتبات الدنيا، كان مناهضًا للاستعمار من ناحية، لكنه ألهم أيضًا الزعيم الفاشي موسوليني.

وقد وصف معهد ذاكرة النشر المعاصر الفرنسي لوبون بأنه "شخصية متناقضة ومثيرة للجدل، مناهضة لرجال الدين والاستعمار، ومع ذلك يتمسك بالتسلسل الهرمي في مراحل تطور الحضارات المختلفة".

وفي كلّ الأحوال، لا يمكن لأي غربي إنكار ما قدّمه غوستاف لوبون لرفوف المكتبات العلمية في أوروبا، حتى وإن وقف كتابه "حضارة العرب" يتيمًا لفترة طويلة بين صفوف كتب المستشرقين الذين احتقروا فضل الحضارة العربية والإسلامية على أوروبا وبقية العالم.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

ظلال الاستعمار بين طيات كتب المستشرقين

لا يتّسع المجال لتفصيل تاريخ اهتمام الأوروبيين بالحضارة العربية والإسلامية، ففي ذلك اختلفت المقامات وتناقضت المقولات. غير أنه من اليسير الحسم في أمر واحد، وهو أن أغلب كتب المستشرقين، وخاصة الفرنسيين منهم، حين كانت فرنسا مركز الاستشراق بمعناه الأكاديمي الرسمي، سارت بالتوازي مع دول أوروبا الغربية للاستيلاء على المشرق والمغرب الإسلاميَّين عسكريًّا وثقافيًّا.

وقد جاء هذا التقاطع من صميم رؤية استعمارية تسللت إلى البحوث الأكاديمية في مجالات شتّى من العلوم الإنسانية. وتطرح هذه الرؤية نفسها بديلًا أرقى من الحضارات الأخرى، أو تلغيها أصلًا في كثير من الأحيان.

وفي هذا يذكر إدوارد سعيد في كتابه "الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق" أنه لا يمكن فهم معنى الاستشراق ما لم يتم فحصه باعتباره "خطابًا"، فقد مكّن هذا المبحث الثقافة الأوروبية من إدارة شؤون الشرق في الفترة التي تلت عصر التنوير، في المجالات السياسية والعسكرية والأيديولوجية والعلمية.

وكان خطاب الاستشراق محتكرًا لمجالات البحث في كل ما يهم تاريخ الشرق والعالم العربي والإسلامي، حسب إدوارد سعيد، الذي يقول:

"لقد بلغ من الاستشراق أن أحدًا لم يكن يُقدم على إجراء أي تفكير أو عمل بصدد الشرق دون أن يأخذ في حسبانه القيود التي يفرضها الاستشراق على الفكر والعمل. وموجز القول هو أن الاستشراق لم يكن مجالًا لحرية الفكر أو العمل حيال الشرق، ولا يزال الأمر كذلك. وليس معنى هذا أن كل ما يُقال عن الشرق يحدده الاستشراق فقط، وإنما يعني أننا نواجه شبكة كاملة من المصالح التي تتدخل وتتشارك دائمًا في أي مناسبة تتعلق بالكيان الغريب المسمى الشرق. وأما الأساليب التي تجري بها الثقافة الأوروبية لعرض وتفسير الشرق، فهي قوتها وهويتها من خلال وضعها لذاتها في مقابل الشرق باعتباره ذاتًا بديلة".

في الواقع، كان المستشرقون الأوروبيون الذين عاصروا النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، يقفون وسط مربّع أساسه علوية الحضارة الأوروبية المسيحية. لكن المستشرق الفرنسي إرنست رينان كان أكثرهم تعصّبًا، إذ اعتبر أن الثقافة الإسلامية لم تخلّف سوى الجمود الفكري، وأنها غير قادرة على إنتاج العلوم.

ولعلّ محاضرته التي جاءت بعنوان "الإسلاموية والعلم"، والتي ألقاها في جامعة السوربون عام 1883، ونشرها الموقع الرسمي لقسم الرياضيات بكلية العلوم والهندسة بجامعة كوت دازور، هي أكبر شاهد على تعصّب رينان، الذي انتقد فيها الحضارة الإسلامية بشدّة إلى حدّ القول إن العلوم التي شهدتها الدولة الإسلامية في القرون المبكرة التي تلت ظهور الإسلام لم يُنتجها العرب، بل الفرس الذين أخذوها من المسيحيين.

يقول رينان في مقتطف من محاضرته:

"كل من لديه ولو قدر ضئيل من المعرفة بشؤون عصرنا، يدرك بوضوح التخلف الراهن للدول الإسلامية، وانحطاط الدول التي يحكمها الإسلام، والانعدام الفكري للأعراق التي تستمد ثقافتها وتعليمها من هذا الدين وحده. كان الإسلام في أيدي العرب، أي في عهد الخلفاء الأربعة الأوائل والأمويين، ولم تشهد البلاد أي حركة فكرية ذات طابع دنيوي. لم يُحرق عمر، كما يُروى كثيرًا، مكتبة الإسكندرية، فقد كادت هذه المكتبة تختفي في عصره، لكن المبدأ الذي انتصر به في العالم، كان في الواقع مدمّرًا للبحث العلمي والعمل الفكري المتنوع".

مصدر الصورة

مصدر الصورة

يسترسل إرنست رينان في نفي فضل العرب والمسلمين على مسار تطوّر العلوم الإنسانية والعلوم الصحيحة، بل نسب ذلك الفضل إلى المسيحيين الذين لجؤوا إلى بلاد فارس حين فرّوا من القسطنطينية.

ويضيف في محاضرته:

"تغيّر كل شيء عندما سيطرت بلاد فارس، حوالي عام 750 للميلاد، وفرضت سلطتها على سلالة بني العباس، وانتقل مركز الإسلام إلى منطقة دجلة والفرات. والآن، لا تزال هذه البلاد مليئة بآثار إحدى أروع الحضارات التي عرفها الشرق، حضارة الفرس الساسانيين، التي بلغت ذروتها في عهد كسرى. ازدهر الفن والصناعة في هذه البلدان لقرون، وأضفى كسرى نشاطًا فكريًّا. ولجأت الفلسفة، بعد طردها من القسطنطينية، إلى بلاد فارس، وترجم كسرى كتب الهند. وكان المسيحيون النساطرة، الذين شكّلوا الجزء الأكبر من السكان، ملمين بالعلوم والفلسفة اليونانية، وكان الطب في أيديهم بالكامل، وكان أساقفتهم علماء منطق وهندسة".

كان أغلب المستشرقين يتحركون ضمن دائرتين أساسيتين: الأولى دينية، والأخرى عرقية. وتتقاطع كلتا الدائرتين في اتجاه واحد يحكم كتابات أكثرهم، وهو إعادة كتابة التاريخ العربي والإسلامي وفق نظرة علوية تشتدّ حدتها حتى تصل إلى محاولة نفي مسارات من التطور الفكري والإنتاج العلمي للمسلمين الممتد على مدى قرون، مثلما فعل إرنست رينان.

وهي نظرة قادت أيضًا دولًا أوروبية نحو استعمار جزء كبير من جنوب العالم، بما في ذلك المشرق والمغرب الإسلاميَّين، على أساس نشر التمدّن والحداثة.

يقول الباحث علي بن حسين المفتاح في دراسة بعنوان "الاستشراق ورؤيته للحضارة العربية الإسلامية"، نُشرت في مجلة الجسرة الثقافية في يوليو/تموز 2010:

"إن الاستشراق في حقيقة الأمر كان ولا يزال جزءًا لا يتجزأ من قضية الصراع الحضاري بين العالم الإسلامي والعالم الغربي. بل إن الاستشراق يمثل الخلفية الفكرية لهذا الصراع، فكان له أكبر الأثر في صياغة التصورات الأوروبية وفي تشكيل موقف الغرب إزاء الإسلام.

كان للمدّ الاستعماري في العالم الإسلامي دور كبير في تحديد النظرة الأوروبية إلى الشرق، وخصوصًا بعد منتصف القرن التاسع عشر، وقد استفاد الاستعمار من التراث الاستشراقي، كما كان للسيطرة الأوروبية على الشرق دورها في تعزيز موقف الاستشراق.

وقد واكبت مرحلة التقدّم الضخم في مؤسسات الاستشراق وفي مضمونه، مرحلة التوسع الأوروبي في الشرق. لقد كان التراث الاستشراقي بمثابة دليل للاستعمار في شعاب الشرق وأوديته من أجل فرض السيطرة على الشرق وإخضاع شعوبه وإذلالها.

فالمعرفة بالأجناس المحكومة هي التي تجعل حكمهم سهلًا ومجديًا، فالمعرفة تمنح القوة، ومزيد من القوة يتطلب مزيدًا من المعرفة، وهناك استمرار حركة جدلية بين المعلومات والسيطرة المتنامية".

في كل الزخم المقيت للاستشراق الغربي المتعالي، وكل التصوّرات الدونية عن الشرق الإسلامي التي رسمها الاستعمار الغربي بآلة السلاح والقلم، يأتي غوستاف لوبون، أحد أعظم العقول الغربية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، لينصف العرب وحضارتهم.

غوستاف لوبون.. سيرة مبهرة لعالم أنصف العرب

في مدينة مارن لا كوكيت، غير بعيد عن باريس، عُلّق على واجهة البلدية نقشان حجريان، الأول للعالم الفرنسي لويس باستور، والثاني لغوستاف لوبون.

وحمل النقش الخاص بلوبون كلمات تقول:

"تخليد للدكتور غوستاف لوبون، وسام جوقة الشرف برتبة ضابط كبير، وُلد في نوجان في 7 مايو 1841. فيلسوف، عالم اجتماع، فيزيائي، رائد في العلوم الذرية. قضى في مارن لا كوكيت أغلب سنوات حياته، وتوفي بها يوم 14 ديسمبر 1931".

كان هذا النقش اختزالًا لمسيرة جدلية، واعترافًا بفضل غوستاف لوبون الذي اكتسب ألقابًا علمية كثيرة، وأثرى مكتبات أوروبا والعالم بكتب مرجعية على غرار "سيكولوجية الجماهير"، و"حضارة العرب"، و"الإنسان والمجتمعات"، و"القوانين النفسية لتطور الشعوب".

يشبّه الباحث أوليفييه بوسك في دراسة بعنوان "غوستاف لوبون، أسطورة القرن العشرين"، نُشرت في مجلة التاريخ الفكري سنة 2010، غوستاف لوبون بشخصية تشارلز بوفاري الخيالية الشهيرة في رواية "السيدة بوفاري" للروائي غوستاف فلوبير.

ويقول بوسك:

"هل كان لوبون فعلًا يعمل في مجال الطب؟ يُقال إنه تلقى دروسًا للحصول على هذا اللقب، ومن ثم حصل على ترخيص خاص من أستاذه في كلية الطب في باريس، الأستاذ بيوري، لحمل لقب دكتور. ويبدو أيضًا أن حصول لوبون على أول وسام له في وسام جوقة الشرف، هو تكريم عسكري لدوره خلال حرب 1870-1871 في وحدات الإسعاف في منطقة السين".

في الواقع، لا يمكن أن تزيد تجربة لوبون في التاريخ والأنثروبولوجيا وعلم النفس إلا انبهارًا بذكاء الرجل، لعدة أسباب أهمها أنه كان موسوعة بحق.

فقد عاش لوبون وسط عائلة كثيرة التنقّل بين المدن، حيث وُلد عام 1841 في قرية نوجان، ثم انتقلت العائلة إلى مدينة بون بجنوب غرب فرنسا. نشأ غوستاف لوبون في بيئة ذات طابع ريفي، والتحق بالمدرسة الحكومية، ثم أنهى دراسته الثانوية بمعهد مدينة تور.

يقول بينوا ماربو في كتابه "غوستاف لوبون: سيرة مثقف" إن مسار دراسته الثانوية لم يكن متميزًا، وقد سار على نهج تقاليد عائلته، فالتحق بداية من عام 1860 بإدارة الضرائب وعمل موظفًا بها.

لم يكتفِ غوستاف لوبون بعمله الإداري، بل بدأ في عام 1862 بالنشر في مجال الطب، وكتب مقالات في مجلة "العلوم المصوّرة"، وهي مجلة تقوم بتبسيط مجالات كثيرة من العلوم. ومنذ عام 1868، استقرّ غوستاف لوبون في باريس، وهو العامل الذي مكّنه من تكوين شبكة من العلاقات المهمة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

يجمع الدارسون لسيرة غوستاف لوبون على أن الرجل كان موسوعيًّا لدرجة الغرابة، وفقيهًا جهبذًا في مجالات عدة، مما مكنه من ربط علاقات اجتماعية مع كبار عصره في مجالات كثيرة، سمحت له بالتنقل ببراعة للكتابة والبحث من مجال الطب، الذي انقطع عن الكتابة فيه في أوائل الثمانينيات من القرن التاسع عشر، إلى مجال العلوم الإنسانية.

يقول الباحث أوليفييه بوسك في دراسة "غوستاف لوبون، أسطورة القرن العشرين؟":

"نشط غوستاف لوبون بجهد مكثف، ووجه اهتمامه نحو الأندية العلمية والجمعيات الأكاديمية، وكذلك نحو قطاعات أكثر تخصصًا مثل المجالين الصناعي والعسكري. عمل لوبون على توسيع شبكته من خلال انضمامه إلى جمعية الأنثروبولوجيا وجمعية الجغرافيا. كان غوستاف لوبون يستقبل في منزله صفوة المجتمع الفكري والأدبي الباريسي، فمنذ تسعينيات القرن التاسع عشر، نظّم سلسلة من اللقاءات المنتظمة التي كان يتناقش فيها كبار الشخصيات، وكان يحضرها جامعيون مثل المؤرخ شارل دييل، وعالما الرياضيات إميل بيكار وهنري بوانكاريه، وكذلك أعضاء من معهد فرنسا مثل غابرييل هانوتو والأمير رولان بونابرت الذي كان يرأس ويموّل بشكل كبير جمعية الجغرافيا".

كانت مرحلة ثمانينيات القرن التاسع عشر ذروة عطاء غوستاف لوبون، وانقلب اهتمامه نحو دراسة حضارات الشعوب الشرقية من أفريقيا إلى أقاصي الهند. وكان يؤمن بأنه يمكن دراسة المجتمعات باعتبارها كائنات حية في طور النمو، تمامًا كالأجنة، وهو تطور تمر به كل الحضارات في مسار متشابه قبل أن تختلف تدريجيًّا، كأنه تبيان للآية الكريمة من سورة الحجرات التي يقول فيها الله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا".

وقد قاده هذا التوجه لاكتشاف الحضارات بعين علمية متزنة ودراسة شعوبها، ومنها الحضارة العربية في كتابه المرجعي "حضارة العرب".

رحلات غوستاف لوبون إلى الشرق الإسلامي

لا تذكر المصادر التاريخية التاريخ المحدد لرحلات غوستاف لوبون إلى الشرق والغرب الإسلاميَّين، وغالبًا ما يُقال إنه زار تلك المناطق بين عامي 1860 و1880.

لكن تقول الباحثة مرسيدس فوليه إن رحلة لوبون إلى الشرق الإسلامي وشمال أفريقيا بدأت في شهر أبريل/نيسان من عام 1881، حيث زار لوبون دمشق وبيروت والقدس وأريحا والقاهرة وتركيا. وقبل قرابة سنة من تلك الرحلة، زار الجزائر والمغرب، وقيل أيضًا إنه زار تونس. عمومًا، شكّلت زياراته إلى منطقة الشرق الإسلامي والمغرب إحدى ركائز كتابه "حضارة العرب" الذي نشره عام 1884.

وتقول الباحثة مرسيدس فوليه في بحث نشرته في مجلة "تاريخ الفن" سنة 2007، بعنوان "من الأنثروبولوجيا الطبيعية إلى الإثنوغرافيا الفنية: غوستاف لوبون وحضارة العرب":

"وُلدت فكرة كتابة غوستاف لوبون لـ"حضارة العرب" خلال رحلة إلى الجزائر في أبريل/نيسان 1880 لحضور مؤتمر الجمعية الفرنسية لتطور العلوم. وعلى غرار العمل المتعلق بجبال الكاربات الذي انبثق عن مؤتمر موسكو، استفاد أعضاء الجمعية الأنثروبولوجية من أسعار تفضيلية للسفر".

وقد كان غوستاف لوبون منتسبًا للجمعية الفرنسية للأنثروبولوجيا، لذلك تمكّن من زيارة أكثر من دولة إسلامية.

كانت رحلات الأنثروبولوجي غوستاف لوبون إلى المشرق والمغرب الإسلاميَّين بمثابة مرآة عاين فيها الحضارة العربية الإسلامية، ودوّن تفاصيل ما شاهده في تلك الرحلة في كتابه "حضارة العرب".

في المقابل، لم تكن سفراته السبب الوحيد في نشر كتابه المذكور، حيث يفسّر لوبون ذلك بقوله إن سبب كتابة مؤلّفه هو أن حضارة العرب من أكبر الحضارات التي عرفتها الإنسانية، حيث امتدت على مدى قرون، غير أنها لم تلق اهتمامًا كافيًا بدراستها.

ويضيف الكاتب:

"تسيطر الحضارة العربية، منذ اثني عشر قرنًا، على الأقطار الممتدة من شواطئ المحيط الأطلسي إلى المحيط الهندي، ومن شواطئ البحر المتوسط إلى رمال إفريقية، وكان سكان هذه البلدان المترامية الأطراف تابعين لدولة واحدة، ويدينون بدين واحد، ولهم لغة واحدة ونظم واحدة وفنون واحدة. ولم يقم عالم بوضع كتاب جامع لتأثير حضارة العرب في الأمم التي سيطرت عليها، ولم تنل يد البحث العام فنون العرب، وإن كانت أكثر ما عُرف من عناصر حضارتهم، وباء المؤلفون القليلون الذين أرادوا ذلك بالخيبة، فعزوا إحباط عملهم إلى نقص الآثار والأسانيد".

في الواقع، لم يكن كتاب "حضارة العرب" مجرّد نقل وقائع رحلة مؤلّفه فحسب، بل فصّل فيه لوبون بإعجاب ما تركته الحضارة العربية الإسلامية من أثر في الأمم، بما في ذلك أوروبا.

ويقول غوستاف لوبون في كتابه:

"كلما أمعنّا في دراسة حضارة العرب وكتبهم العلمية واختراعاتهم وفنونهم، ظهرت لنا حقائق جديدة وآفاق واسعة، وسرعان ما رأينا أن العرب أصحاب الفضل في معرفة القرون الوسطى لعلوم الأقدمين، وأن جامعات الغرب لم تعرف لها، مدة خمسة قرون، موردًا علميًّا سوى مؤلفاتهم، وأنهم هم الذين مدّنوا أوروبا مادة وعقلًا وأخلاقًا، وأن التاريخ لم يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه في وقت قصير، وأنه لم يفُقهم قوم في الابتداع الفني".

مصدر الصورة

مصدر الصورة

يسرد كتاب "حضارة العرب" في أحد فصوله بإطناب تأثير الحضارة العربية الإسلامية في أوروبا، ويعتبر أنه رغم أن الدول الأوروبية لم تتأثر بدين أو بلغة العرب، فإن التأثير كان قويًّا في مجالات متعددة مثل العلم والأدب والأخلاق أيضًا.

ويضيف أن إدراك أهمية وقع الحضارة العربية لا يتم إلا بتخيّل حال أوروبا قبل أن تتعرّف على ما خلّفه العرب والمسلمون من كتب العلوم والأدب والفنون. ولغوستاف لوبون في ذلك براهين كثيرة، منها أنه في القرنين التاسع والعاشر الميلاديَّين، كانت الحضارة الإسلامية في إسبانيا عظيمة، في الوقت الذي انكب فيه رجال الدين المسيحيون، الذين وصفهم بأنهم جهّال، على قراءة الكتب التي ألّفها المسلمون بخشوع كبير.

ويقول لوبون:

"دامت همجية أوروبا زمنًا طويلًا، ولم يبد فيها بعض الميل إلى العلم إلا في القرن الحادي عشر وفي القرن الثاني عشر من الميلاد. دخلت العلوم إلى أوروبا من إسبانيا وصقلية وإيطاليا، وذلك أن مكتبًا للمترجمين في طليطلة بدأ منذ سنة 1130م بنقل أهم كتب العرب إلى اللغة اللاتينية تحت رعاية رئيس الأساقفة ريمون. ولم يقتصر الغرب على ترجمة مؤلفات علماء العرب كالرازي وأبي القاسم وابن سينا وابن رشد إلى اللغة اللاتينية، بل ترجموا أيضًا كتب علماء اليونان التي كان المسلمون قد ترجموها إلى لغتهم الخاصة، ككتب جالينوس وأبقراط وأفلاطون وأرسطو وإقليدس وأرخميدس وبطليموس. والحق أن القرون الوسطى لم تعرف كتب العالم اليوناني القديم إلا من خلال ترجمتها إلى لغة أتباع محمد، وبفضل هذه الترجمة اطلعنا على محتويات كتب اليونان التي ضاع أصلها، ككتاب أبولونيوس في المخروطات وشروح جالينوس في الأمراض السارية".

كتاب "حضارة العرب".. درّة يتيمة في مواجهة مد الاستشراق التحقيري للعرب

في الفترة التي زار فيها غوستاف لوبون جزءًا من مشرق ومغرب العالم الإسلامي، كانت أوروبا ترزح تحت فكرة واحدة، وهي مركزية حضارتها، وانعكست تلك الفكرة على تعامل الأوروبيين مع الحضارات الأخرى، بما في ذلك الحضارة العربية الإسلامية، وهي فكرة انحرفت عما جاء به عصر الأنوار.

أما غوستاف لوبون، فيبدو أنه لم تصبه لوثة الفكر القائم على مركزية أوروبا حين سار في رحلته إلى دول إسلامية، وبدا مفتونًا بالمعالم التي زارها. ويكفي عرض بعض ما وصفه غوستاف لوبون خلال زياراته لدول إسلامية في كتابه "حضارة العرب"، ليتبيّن اختلافه عن تيار استشراقي متشدّد اتجاه المسلمين وحضارتهم في ذلك الوقت.

لكن لم يكن ذلك هو التحدي الأكبر بالنسبة للوبون، فقد واجه انتقادات بسبب اعترافه بعظمة الحضارة الإسلامية وفضلها على أوروبا.

كان نقل غوستاف لوبون لحياة الشعوب المسلمة التي زارها مناقضًا لما نقله المستشرق الفرنسي إرنست رينان، رغم أنهما عاصرا الفترة ذاتها. فقد تنقل لوبون بين سوريا ومصر والجزائر، ووصف دون ازدراء بساطة الفلاحين في مصر، وساق ما عاينه خلال زيارته للجزائر من أن البربر والعرب إجمالًا غير مستعدين لاستهلاك ثقافة الأوروبيين أو زوايا نظرتهم للحياة.

ويقول لوبون في كتاب "حضارة العرب":

"إن الحضارة لدى الأوروبيين هي قضاؤهم معظم أوقاتهم في المصانع والمكاتب أو الحقول، على أن يستأنفوا العمل من الغد، وإن عيشًا مثل هذا مما لا يرضاه العربي والبربري، اللذان ليس لديهما من الاحتياجات ما عند الأوروبي، واللذان يأبيان أن يكون لهما مثل تلك الاحتياجات".

زار غوستاف لوبون القاهرة وسار جنوبًا إلى النوبة، وخلال رحلته هناك، لم يوثق ما شاهده من أثر المسلمين فحسب، بل وثّق بإعجاب بساطة حياة المصريين، خاصة في الصعيد. وذكر لوبون باستغراب أن نفقات الفلاح المصري لا تتجاوز بضع فرنكات، وأن الفلاحين قادرون على العيش بذلك المبلغ بسبب عدم ارتفاع نفقات عيشهم. كما انبهر بعطاء النيل وبخصوبة الأرض على ضفافه، حتى إنه قارنها بالأراضي في فرنسا، التي لا تنتج محاصيل بالحجم الذي تنتجه الأرض في مصر، رغم أن المصريين لا يعتمدون على السماد بل يكتفون بري أرضهم وبما يهبه النيل لهم من ماء.

حين واصل رحلته، انبهر الأنثروبولوجي الفرنسي بالمعمار الإسلامي عندما زار القدس وأريحا، وأفرد جامع عمر في القدس بوصف شاعري وسحري، ويقول في ذلك:

"ويذكّرنا ذلك البناء الإسلامي القديم بالطراز البيزنطي، ولكن ملوك المسلمين أصلحوه وأتمّوه في مختلف الأدوار، فاشتمل على نماذج مهمة للفن العربي في تلك الأدوار. ويتلألأ ذلك البناء الجميل كالحجارة الكريمة حين تلقي الشمس أشعتها على جامع عمر، فتكتسب باحة الجامع منظرًا سحريًّا خياليًّا لا عهد لجوانب المباني الأوروبية الداكنة بمثله، والمرء قد يفكر في تلك القصور السحرية التي يبصرها بخياله أحيانًا، ولكن الخيال دون الحقيقة في جامع عمر".

أما دمشق فقد اعتبرها لوبون مركز الشرق الذي لم تؤثر فيه أوروبا على عكس القاهرة، التي تحتوي على معالم عربية أعظم قيمة من تلك التي في دمشق حسب قوله. فتلك المدينة السورية، بالنسبة للأنثروبولوجي الفرنسي، هي منبع التاريخ الإسلامي، وهي أفضل مكان لمن يريد دراسة المجتمع الإسلامي.

ويقول لوبون:

"وليست دمشق كالقاهرة التي أصبحت تأخذ طابعًا أوروبيا كل يوم، مع أن العرب هم الذين أنشؤوا القاهرة، وثبّتوا ملكهم فيها عدة قرون، ومع أن القاهرة تشتمل على أبنية عربية أعظم قيمة مما في دمشق. وعلى من يريد أن يطلع على طبائع الشرق، وأن يرجع إلى منبع التاريخ، ويعيش في الماضي، أن يزور دمشق. وتبدو دمشق ذات المآذن الجميلة، بمنظر ساحر، وإن لم أره يعادل منظر القاهرة الفتان من فوق قلعتها. وقد خُيّل إليَّ حينما كنت جالسًا في إحدى المقاهي العربية بدمشق، وكنت أتأمل أولئك الناس من خلال دخان أرجيلتي، أي من خلال هذا المنظار السحري الغريب، أن قدرة ساحرة نقلتني فورًا، ولساعة، إلى بيئة حاوية لأمم آسيا في غابر الأزمان".

نقد المركزية الأوروبية

ومع ذلك، ورغم أن غوستاف لوبون اكتسب سمعة في العالم العربي لإنصافه الحضارة الإسلامية ودورها في النهضة الأوروبية، فإن كثيرًا من الباحثين الغربيين يشيرون إلى أن رؤيته كانت محكومة بإطار فكري تطوري هرمي، يضع الحضارات في سلم تقدم متدرج، ويرى بعضها في مراحل “الطفولة” أو “النضج” أو “الشيخوخة” الحضارية.

هذا المنظور، الذي كان شائعًا في أواخر القرن التاسع عشر، حمل نزعة مركزية أوروبية ضمنية حتى عند من أبدى إعجابًا بالشرق، إذ أبقى أوروبا في قمة الهرم التطوري للحضارات، واعتبر أن مصير الأمم الأخرى أن تصل إلى مستوياتها أو تتراجع عنها.

وفي حين أن كتاب "حضارة العرب" قدم شهادة نادرة في البيئة الاستشراقية الفرنسية عن الفضل العلمي والفني والأخلاقي للحضارة الإسلامية، فإن أعماله الأخرى – وأبرزها "سيكولوجية الجماهير" – تعرضت لانتقادات باعتبارها أسست لفكرة السلوك الجماهيري المنقاد عاطفيًا والخاضع للعدوى النفسية، وهي فكرة استخدمتها لاحقًا أنظمة سلطوية وفاشية لتبرير أساليب التلاعب بالرأي العام والسيطرة على الشعوب.

فقد أشار معهد الذاكرة للنشر المعاصر في فرنسا إلى أن لوبون كان "شخصية متناقضة"، مناهضًا للاستعمار من جهة، لكنه ألهم موسوليني وغيره من زعماء الفاشية بأسلوبه في تحليل الجماهير.

كما انتقد مؤرخون وعلماء اجتماع غربيون منهجه لكونه شديد التأثر بالمناخ الفكري الأوروبي في القرن التاسع عشر، حين كانت الأنثروبولوجيا كثيرًا ما تختلط بنظريات تفوق الأعراق، حتى وإن لم يكن لوبون من غلاة العنصريين.

وقد رأى بعض النقاد أنه، رغم إنصافه للعرب في بعض الجوانب، ظل يتحدث عنهم بصفته مراقبًا من الخارج، يصف مجتمعاتهم وفق معايير وأحكام أوروبية، ما يجعل شهادته أقرب إلى "استثناء إيجابي" داخل خطاب استشراقي أوسع، بدل أن تكون قطيعة كاملة معه.

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة

.jpg)