- صنعاء تحتفي بطرد المارينز الأمريكي

- الاستخبارات الحوثية تتطور منظومة أمنية: وحدات لتعقب الناشطين واختراق الهواتف… المليشيا توسّع نفوذها عبر الخوف

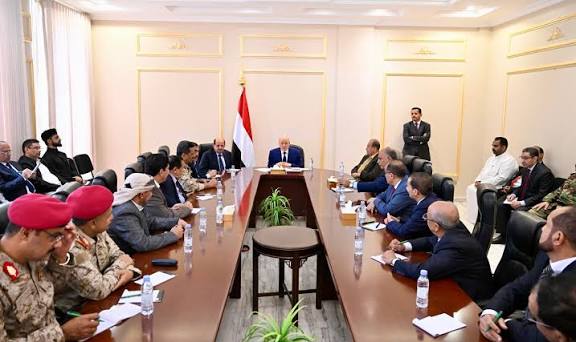

- عضو مجلس القيادة سالم الخنبشي يستقبل المبعوث الاممي

- مجلس شباب الثورة السلمية بمحافظة مأرب يحتفي بالذكرى الـ15 لثورة 11 فبراير بمهرجان جماهيري حاشد

- لجنة التحقيق الوطنية تزوز السجن الإحتياطي بمأرب وتلتقي قيادة المحافظة

- أخبار وتقارير - وديد ملطوف: يجب باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة منتسبي الدفاع والداخلية

- أخبار وتقارير - نجيب محفوظ: فرض منطق «أنا أو الطوفان» نهج مدمر يغذي الانقسام ويهدد الجميع

- العراق يعرب عن تحفظه على تصريحات منسوبة لوزير خارجية تركيا

- قبيل لقاء ترامب.. نتنياهو يوقع على وثيقة الانضمام لمجلس السلام

- منتخب المغرب يواجه الإكوادور والباراغواي في هذا الموعد

- "قناص بيت حانون".. أب مكلوم كبَّد إسرائيل 14 جنديا بين قتيل وجريح

- نائب الرئيس الأميركي: تركيزنا يتجه نحو عدم حصول إيران على سلاح نووي

- أخبار وتقارير - تقرير يكشف سر تحول مليشيا الحو-ثي إلى تهديد دولي

- أخبار وتقارير - مسؤول حكومي بارز يوجّه رسالة عاجلة إلى محافظ شبوة

- الإمارات تفجر الوضع في شبوة وعيدروس يحرض فلوله.. تقرير بما حدث اليوم

- يشمل "السوبر الأوروبي".. ريال مدريد يُعلن التوصل لاتفاق مع "يويفا"

- بيان شديد اللهجة من الانتقالي حول أحداث عتق الدامية

- السعودية تطرد حكومة الزنداني

متحف "نابو".. ذاكرة ثقافية قد تنقذ ما عجزت عنه السياسة في لبنان

في الثلث الأخير من الطريق الساحلي الواصل بين بيروت وطرابلس، حيث يمتدّ البحر الأبيض المتوسط كمرآة قديمة بلا إطار، يلوح مبنى غريب لا يشبه ما حوله، لكنه ينبض بحكايات عن غابر الأيام.

كتلة صامتة من الفولاذ المتأكسد تقف عند حدود الماء، كأنها خرجت لتوّها إلى السطح، وقرّرت البقاء.

اقرأ أيضا

list of 2 items* list 2 of 2 مسرح جرائم ريا وسكينة.. كيف انهارت "زنقة الستات" بالإسكندرية؟ end of list

هنا في بلدة الهري، شمالي لبنان، وعلى بعد مئات الأمتار من صخب المراقص والملاهي الليلية في مدينة البترون المحاذية، لا يستقبل متحف "نابو" زواره كفضاء عرض وحسب، بل كمساحة تفكير، وكفعل مقاومة ثقافية في بلد اعتاد أن يفقد ذاكرته أكثر مما يوثّقها.

هيكل خارج من رحم الزمن

من اللحظة الأولى، يبدو المتحف وكأنه هيكل خارج من رحم الزمن، يدعوك إلى مواجهة التاريخ والذاكرة.

واجهته المصنوعة من الفولاذ المتآكل عمدا لا تحاول أن تكون جميلة بالمعنى التقليدي، بل صادقة. وكأن المعمار يقول للزائر: ما ستراه في الداخل ليس للتزيين، بل لإعادة النظر وطرح الأسئلة قبل تلقّي الإجابات.

لم تولد فكرة هذه المؤسسة من قرار استثماري أو مشروع سياحي. يقول رجل الأعمال اللبناني جواد عدرة، في حديثه إلى "الجزيرة نت"، عن البدايات، إن الفكرة كانت "حلماً قديماً، وهي دعوة لمن يُحاضر بالثقافة وحب الوطن إلى الممارسة الفعلية".

بهذه العبارة القصيرة يختصر عدرة انتقال الفكرة من مستوى الخطاب إلى درجة الفعل. فالمتحف، كما يبدو من مساره، يتجاوز كونه مبادرة خاصة، إنه محاولة لتحويل القلق الثقافي إلى مشروع ملموس.

يقع المتحف على مساحة تقارب ثلاثة آلاف متر مربع، "إذ إنه ليس مبنى فقط، بل هو حديقة أيضاً"، كما يوضح عدرة. هذا التفصيل ليس معمارياً وحسب، بل جزء من الفكرة: مساحة مفتوحة، لا صندوقا مغلقا.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

اسم ضد النسيان

يحمل المتحف اسم "نابو"، وهو يمثل بحسب المعتقد القديم إله الكتابة والحكمة في حضارات بلاد ما بين النهرين. لم يكن اختيار الاسم تفصيلا زخرفيا، بل بيانا ثقافيا واضحا ومفتاحا لفهم التجربة بأكملها.

وكما كان نابو في الميثولوجيا البابلية حارس الألواح المسمارية، يسعى المتحف إلى أن يكون حارسا لذاكرة بشرية مهدّدة بالنسيان في منطقة تنهشها الحروب، والتهريب، وانقطاع السرد التاريخي.

هذه الفكرة تلتقي مع رؤية الفنان التشكيلي العراقي ضياء العزاوي، الذي شارك في تصميم متحف "نابو" مع مواطنه الفنان محمود العبيدي، حين قال: "المتحف الحقيقي ليس الذي يكدّس الماضي، بل الذي يضعه في مواجهة الحاضر".

يحتضن "نابو" نحو 2000 قطعة أثرية، من لبنان وسوريا وفلسطين والعراق ومصر واليمن، معروضة بشكل دائم، وتعود إلى عصور تاريخية مختلفة، أبرزها لقيات من العصر البرونزي والحديدي، وأخرى تعود إلى الحقبات الفينيقية والرومانية واليونانية والبيزنطية، بالإضافة إلى مجموعة من المخطوطات النادرة والقطع الإثنوغرافية.

هنا، لا يُعرَض التاريخ كأرشيف مغلق، بل كسؤال مفتوح يرافق الزائر منذ لحظة دخوله. فلا مسار واحداً مفروضاً، ولا سرداً أحادياً. القطع الأثرية تُعرض كأدلة على حياة، على اقتصاد، على كتابة، وعلى قلق إنساني قديم يشبه قلقنا اليوم.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

كنوز مسمارية

في إحدى قاعات المتحف، الذي يتخذ شكل مكعّب ضخم، تُعرَض ألواح مسمارية تعود إلى الحقبات القديمة كانت تُستخدم لتسجيل عقود البيع، والإيصالات، والوثائق الإدارية والدينية تكشف زوايا مجهولة من تاريخ الشعوب السومرية والبابلية التي كانت تسكن بلاد ما بين النهرين.

وتعكس جانباً من الحياة اليومية والاقتصادية والثقافية لتلك العصور، وتتيح للزائر فرصة مواجهة الماضي مباشرة.

الكتابة، في تلك اللحظة البعيدة، لم تكن ترفاً ثقافياً، بل أداة لتنظيم المجتمع.

أمام هذه القطع، يبرز سؤال معاصر: كيف حرصت حضارات قديمة، بوسائل بدائية، على توثيق أدق تفاصيل حياتها، فيما يعيش إنسان اليوم في فائض من الصور الرقمية القصيرة الذاكرة؟

يشدّد عدرة على أن المقتنيات "كلها مهمّة، وهي من مجموعات خاصة جُمعت عبر دور المزاد ومن لبنان، وفقا لاتفاقية اليونسكو والقوانين اللبنانية"، في إشارة واضحة إلى حساسية مصادر القطع الأثرية في منطقة شهدت نهباً واسعاً خلال العقود الماضية.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

المتحف الحقيقي ليس الذي يكدّس الماضي، بل الذي يضعه في مواجهة الحاضر

المتحف كموقف فكري

لا يمكن زيارة متحف "نابو" دون التوقّف عند السؤال الأخلاقي المرتبط بدور المتاحف الخاصة. هل هي خزائن إنقاذ، أم مساحات جدل؟

يردّ عدرة من موقع المدافع عن فكرة الحماية: "متحف نابو يقوم بحماية التراث، والطريق الأسلم هو الإشهار والعرض والتسجيل والكتابة عن الآثار". هنا يتحوّل العرض من امتلاك إلى فعل توثيق.

ويضيف، في سياق أوسع، أن المتحف "مساحة للفكر النقدي، وللذين يشعرون بالعزلة سواء في الوطن أو في المهجر". بهذا المعنى، لا يكتفي المكان بحفظ الذاكرة، بل يحاول أيضاً احتضان القلق المعاصر.

جسر الأزمنة

لا يقف "نابو" عند حدود الآثار القديمة. فجأة يتنقّل الزائر من لوح بابلي إلى لوحة حديثة لشفيق عبود، أو عمل تعبيري لبول غيرغوسيان، أو قطعة معاصرة لضياء العزاوي.. وسواهم من الفنانين التشكيليين اللبنانيين والعرب، مثل أمين الباشا، شاكر حسن السعيد، عمر أنسي، آدم حنين، هيلين الخال، إسماعيل فتاح، مصطفى فروخ، وصليبا الدويهي.

هذا الانتقال الحاد ليس عبثيا، بل مقصود لكسر الفصل بين "القديم" و"الحديث"، وإظهار الاستمرارية الحضارية والثقافية.

يقول الفنان التشكيلي اللبناني فيصل سلطان: "نابو ساهم منذ انطلاقه في تنظيم معارض تاريخية ووثائقية تعيد إحياء الذاكرة الوطنية في لبنان والعالم العربي، ويربط الفن بالمجتمع عبر مشاريع نحتية ومسابقات ومعارض للفنانين المعاصرين، ما يجعل المتحف جسراً بين الماضي والحاضر".

مصدر الصورة

مصدر الصورة

عمارة تشبه الذاكرة

العمارة هنا ليست حيادية. الجدران من الفولاذ المتأكسد، الإضاءة خافتة، والفراغات واسعة بما يكفي ليشعر الزائر بأنه يسير داخل طبقة زمنية لا داخل مبنى.

أحد المعماريين المشاركين في المشروع قال إن الهدف كان "إنشاء مبنى يشيخ بكرامة، كما تفعل الذاكرة نفسها". فكرة الشيخوخة هنا ليست ضعفا، بل تراكم تجارب.

في الخارج، يفرض البحر حضوره. شرفة تطل على المتوسط، حيث مرّت حضارات وتقاطعت طرق تجارة وحروب وهجرات.

يقول عدرة: "وجود المتحف على الشاطئ ليس تفصيلاً جغرافياً. هناك متحفان على شاطئ المتوسط مباشرة، متحف مارسيليا ومتحف نابو. على هذا الشاطئ وُلدت حضاراتنا". المكان هنا امتداد للمعنى نفسه.

نابو حوّل الفن إلى وسيلة لإعادة قراءة التاريخ وفهم الحاضر، كاسراً الفصل بين القديم والحديث

شاهد على بلد مأزوم

في بلد غارق في أزمات اقتصادية واجتماعية متلاحقة، يبدو وجود متحف خاص بهذا الحجم فعلا معاكساً للمنطق السائد.

يختصر عدرة الفكرة: "هو فعل إيمان بأننا نستطيع أن نقف من دون أن نستعطي، وأن بلادنا تستحق". الإيمان هنا ليس شعاراً، بل قرار بالاستمرار على الرغم من الانهيار.

الكلفة الإجمالية لإنشاء المشروع بلغت "بضعة ملايين من الدولارات"، فيما لا يزال المؤسسون يؤمّنون تمويله، مع محاولة إنشاء مشاريع سياحية محيطة تساهم في استدامته مستقبلاً.

لكن السؤال الأعمق يتجاوز التمويل. ماذا يعني الاستثمار في الثقافة في بلد ينهار؟

يجيب عدرة بلهجة حاسمة: "التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي نعيشه اليوم هو نتيجة غياب الثقافة، فالثقافة هي الأساس". وهو رأي يعكس مقاربة ثقافية للأزمة اللبنانية، فيما تُرجع قراءات أخرى أسباب التفكّك إلى عوامل اقتصادية وسياسية ومالية متشابكة.

داخل المبنى، يبدو النقاش أقل صخباً، فالأثر الصامت يقدّم روايته بهدوء، بعيداً من ضجيج التحليلات حول أسباب الانهيار. هنا يترك المكان لمقتنياته أن تتكلّم: حجرٌ، ولوحٌ مسماري، وصمتٌ يختزن قروناً.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

الثقافة كفعل ترميم

هل يمكن لمتحف أن يلعب دوراً علاجياً في مجتمع مجروح؟

يرى عدرة أن هذه المؤسسة "بصيص ضوء وهيكل يحافظ على الذاكرة ونقيها، ويستمر حين نرى أن كل ما حولنا ينهار". وعليه، تتحوّل الثقافة من ترف إلى آلية بقاء.

وفي السياق عينه، يقول فيصل سلطان: "الفن في متحف نابو مفتوح على كل الأزمنة، والثقافة التي يقدّمها تتداخل مع ثقافة المجتمع اللبناني والعربي والعالمي، ما يغيّر مفاهيم التلقي لدى الجمهور ويصيغ وعيه بالتراث والفن المعاصر. كل معرض يُنشئ علاقة بين الفنان والمتلقي، ويحوّل الفن إلى وسيلة لإعادة قراءة التاريخ وفهم الحاضر".

وهكذا تمتد مقتنيات "نابو" عبر حضارات وأزمنة متعددة، من الألواح المسمارية إلى الوثائق والصور والأعمال الفنية، لتصبح وسيلة لفهم الماضي والحاضر. أما الهدف، كما يوضح عدرة، فهو "حفظ الذاكرة وإعادة تكوينها وفقاً للوقائع التاريخية المسندة، لا للروايات غير الصحيحة".

متحف "نابو" مبادرة خاصة أبصرت النور عام 2018 على يد الدكتور فداء جديد وبدر الحاج وزينة عكر وجواد عدرة. لكن يبقى السؤال: أين ينتهي الشغف الشخصي ويبدأ الدور العام؟

ربما في لحظة فتح الأبواب مجانا. فالمكان "يستقبل الزائرات والزائرين مجانا، وهو لمن لا يستطيع الذهاب إلى بيروت مع عائلته"، كما يقول عدرة، في محاولة لكسر صورة المتحف بوصفه فضاءً نخبوياً.

مشروع أكبر من أصحابه

عندما نسأل عدرة إن كان المشروع أكبر من أصحابه، يجيب بهدوء: "هذا نموذج لطموحات أكبر بكثير، لكن هذا هو المستطاع". جملة تعترف بالحدود، لكنها تفتح الباب لما بعدها.

ما الذي يُفترض أن يشعر به الزائر عند خروجه؟

يقول عدرة: "في هذه البلاد خير وجمال، علينا أن نعمل لنبقى معاً موحّدين ومرفوعي الرأس". ليست رسالة متحفية تقليدية، بل خطاب أخلاقي.

ويضيف أن كثيراً من الزوار قالوا ببساطة: "أعدتم إلينا الأمل".

أما بعد عقود، فيتخيّل عدرة نابو "مستمراً بتمويل ذاتي ومساهماً في حركة تنويرية جديدة كما حدث في القرن التاسع عشر". طموح ثقيل في زمن خفيف.

وعندما نطلب منه تلخيص رسالة المتحف بجملة واحدة، يختار عبارة شديدة الاختزال: "لأجل هذه البلاد.. هذا القليل".

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة