- مشروع درع "القبة الذهبية" الأميركي يواجه خطر الفشل

- عبدالله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي

- نتيجة وملخص مباراة الأهلي ضد القادسية في الدوري السعودي

- ترامب: على زيلينسكي الموافقة على خطة السلام في أوكرانيا

- الاتحاد الأوروبي يدعو لوجود دائم للأمم المتحدة في دارفور

- غزة.. نزوح من التفاح والشجاعية واقتحامات في الضفة الغربية

- تصريحات "مفاجئة" في أول لقاء بين ترامب وزهران ممداني بعد شهور من العداء

- بعد تراشق.. ترامب يشيد بعمدة نيويورك المنتخب وممداني يتطلع للعمل معه

- الجيش الأمريكي ينفذ "أكبر استعراض للقوة" قرب فنزويلا قبل أيام من تصنيف مادورو "إرهابيا"

- بين الأمل والخداع.. كيف يتلاعب المحتالون بمشاعر ذوي المفقودين في سوريا؟

- الرئيس اللبناني يعرض مبادرة تفضي لوقف الاعتداءات وحصر السلاح

- أمير قطر يجري مباحثات في الكونغو ويشهد التوقيع على مذكرات تفاهم

- غزة.. إصابة أطفال بمسيرات الاحتلال ببيت لاهيا واستشهاد شرطي بنابلس

- سياسي بلجيكي يؤسس شبكة برلمانية أوروبية للدفاع عن فلسطين

- التوصل إلى مسودة بيان مشترك لقمة مجموعة العشرين

- ما خيارات واشنطن والقوى الدولية لوقف الحرب في السودان؟

- ترامب يستعين بنموذج خطة غزة لإنهاء حرب أوكرانيا

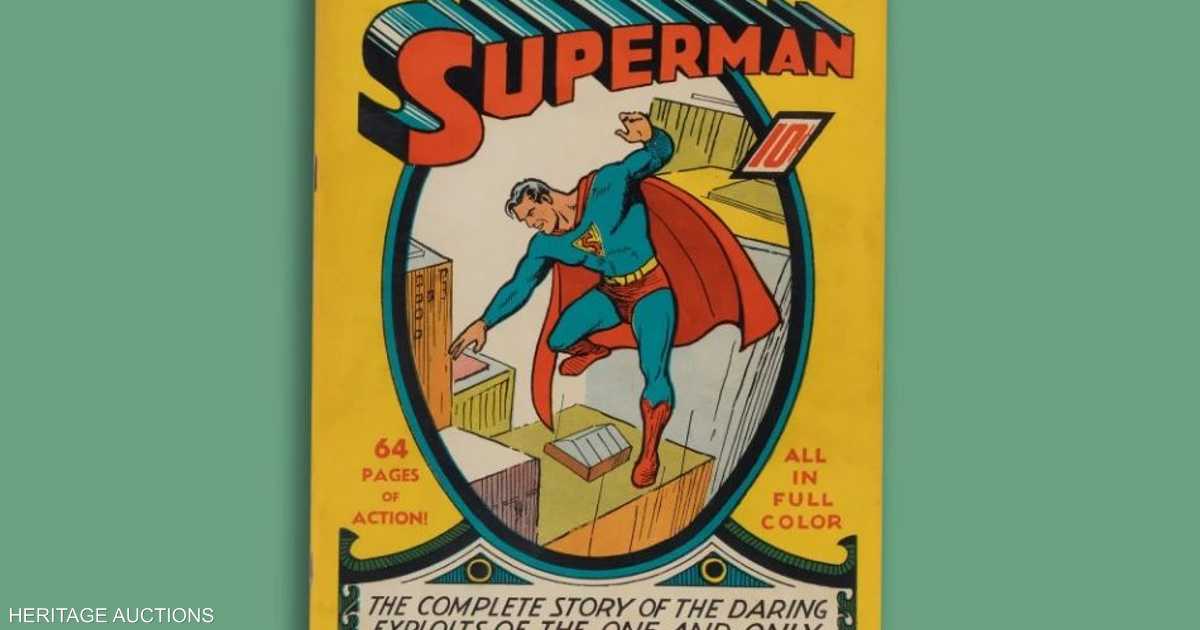

- 9 مليون دولار من أجل أول مجلة سوبرمان.. ما الذي يميزها؟

العلماء العرب المعاصرون ومآل مكتباتهم.. قراءة في كتاب أحمد العلاونة

يُعدّ الباحث الأردني أحمد إبراهيم العلاونة من المهتمين بفنّ التراجم والسير في العالم العربي المعاصر؛ إذ انصرف منذ بداياته إلى توثيق مسارات العلماء والأدباء، وإحياء سيرهم العلمية والثقافية من خلال مؤلفاته المتعددة.

ذاع صيت العلاونة على وجه الخصوص بعد أن ألّف ذيلا على كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي، وهو العمل الذي عُدّ امتدادا حيا لجهود التوثيق الثقافي العربي في القرن العشرين، وبهذا الذيل دخل العلاونة ساحة التأريخ الثقافي بوصفه مؤرّخا للعلماء وأعمالهم، لا بوصفه راويا للسير فقط.

وتوالت بعد ذلك مؤلفاته التي اتخذت من الترجمة والسيرة مجالا خصبا، فكتب عن الشيخ علي الطنطاوي، ومحمود الطناحي، وإبراهيم السامرائي وغيرهم ممن شكّلوا الوجدان الثقافي العربي الحديث.

يبرز كتابه "العلماء العرب المعاصرون ومآل مكتباتهم" عملا متميزا في موضوعه ومنهجه، إذ لا يكتفي برصد تراجم العلماء، بل يتجه إلى أحد أكثر الجوانب خصوصية في حياتهم العلمية: مصير مكتباتهم الخاصة.

وقد صدرت حديثا عن دار البشير في جدة طبعة منقحة مزيدة بأكثر من 100 مكتبة لم تُذكر في الطبعة الأولى.

والكتاب يرصد مصائر ما يقرب من 400 مكتبة شخصية لعلماء عرب معاصرين من اختصاصات مختلفة وبلدان عربية متنوعة بيعت أو أهديت في حياتهم أو بعد مماتهم إلى مؤسسات علمية.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

دوافع العلاونة

تنبع الدوافع التي حملت أحمد إبراهيم العلاونة على تأليف كتابه "العلماء العرب المعاصرون ومآل مكتباتهم" من إحساس عميق بمسؤولية معرفية وأخلاقية تجاه التراث العلمي العربي، فالمؤلف، وقد خبر أحوال العلماء واطّلع على آثارهم، تنبّه إلى مأساة تتكرر في صمت: ضياع مكتبات العلماء بعد وفاتهم، وتبدّد جهود العمر التي جمعتها أيديهم صفحة بعد صفحة.

من هنا انطلقت فكرته في تأريخ مصائر تلك المكتبات، لا بوصفها مخازن كتب، بل بوصفها خلاصة ذاكرة فكرية وأوعية هوية.

لقد رأى العلاونة أن ثمة فراغا في الوعي الثقافي العربي تجاه مصير هذا النوع من التراث الخاص؛ إذ نادرا ما يُوثّق ما تؤول إليه مكتبات الكبار من العلماء والمفكرين بعد رحيلهم، ومن هذا الوعي وُلد الدافع الأول: سدّ فجوة معرفية في التأريخ الثقافي الحديث.

ويمكن القول إن الدافع الثاني كان إنقاذيا وتحذيريا في آن؛ إذ أراد أن يلفت النظر إلى ضرورة أن يُقرّر العلماء في حياتهم مصير مكتباتهم، وأن تضطلع الجامعات والمؤسسات الثقافية بحمايتها من التشتت والإهمال.

ويتجاوز الكتاب حدود التوثيق إلى بُعد إنساني نبيل، فهو رسالة حنين ووفاء لعلماء الأمة، وإقرار ضمني بأن المكتبة الخاصة ليست ملكا فرديا بقدر ما هي جزء من الذاكرة الجماعية للمعرفة العربية.

وهكذا غدت دوافع التأليف في هذا العمل مزيجا من الغيرة على العلم، والحرص على التاريخ، والإيمان بأهمية الكتاب بوصفه شاهدا على رحلة العقل العربي في البحث والاكتشاف.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

المقدمة بوصفها بيانا منهجيا

من يقرأ مقدمة هذا الكتاب يلمح وعي العلاونة بأهمية التأسيس النظري قبل الشروع في العرض والتوثيق، فهو -على نهج العلماء القدامى- يجعل مقدمته خريطة طريق لموضوعه، مبيّنا حدوده وأهدافه ومصادره وخطته.

بهذا الإطار المنهجي، يضع العلاونة كتابه ضمن حقل الذاكرة الثقافية العربية، رابطا بين مفهوم المكتبة الخاصة ومفهوم العلم ذاته، فالمكتبة ليست مجرد مجموعة من الكتب، بل هي سيرة فكرية متجسدة، تحكي مسار صاحبها، وتكشف عن ذائقته العلمية، واهتماماته المعرفية، وموقعه من الحياة الثقافية التي عاش فيها.

ضياع المكتبات.. وجع العالم بعد موته

ينطلق العلاونة في عمله من ملاحظة مؤلمة تتكرر في حياة العلماء: ضياع مكتباتهم بعد وفاتهم، ففي حين يفني العالِم عمره في جمع الكتب واقتنائها، وبذل ماله ووقته فيها، فإن مصير تلك المكتبات غالبا ما يكون التشتت والضياع.

ويعزو العلاونة هذا المصير إلى أسباب متعددة، منها إهمال العلماء أنفسهم لتدبير مصير مكتباتهم، أو غياب المؤسسات القادرة على حفظها، أو حاجة الورثة المادية التي تضطرهم إلى بيعها، وهكذا تتحول المكتبة التي كانت يوما رمزا لهيبة العلم إلى سلعة تتناقلها الأيدي أو تضيع في الأزقة.

ويكتب العلاونة في هذا السياق بأسى بالغ، مؤكدا أن كثيرا من العلماء لم يفكروا بجدية فيما سيؤول إليه جهدهم بعد رحيلهم، إما لتوهمهم طول العمر، وإما لعجزهم عن إيجاد جهة أمينة تَصون كتبهم. وهذه الملاحظة -على بساطتها- تنطوي على نقد ثقافي للبيئة العلمية العربية التي لم تُنشئ بعدُ منظومة مؤسسية لحماية التراث الشخصي للعلماء.

خصوصية مكتبات العلماء

يخصص العلاونة جزءا كبيرا من كتابه لوصف الخصائص التي تميز مكتبات العلماء عن سواها، فهي -كما يقول- ليست مكتبات تجميعية، بل مكتبات انتقائية تُعبّر عن ذوق علمي رفيع ووعي نقدي.

فالكتاب الذي يقتنيه العالِم لا يكون عادة إلا بعد فحص وتمييز، لذلك نجد في تلك المكتبات نوادر المخطوطات، وأجود الطبعات، فضلا عن الدوريات القديمة والكتب المهداة من مؤلفيها. بل إن هذه المكتبات في نظر العلاونة فضلا عما سبق إنما هي مرآة لميول أصحابها، فمكتبة اللغوي تختلف عن مكتبة المؤرخ، ومكتبة الفقيه لا تشبه مكتبة الأديب، وإن اشتركت جميعها في روح العلم والبحث.

غير أن ما يميّز هذه المكتبات حقا هو الطبقة الثانية من النص إن صح التعبير، تلك التي تظهر في الحواشي والتعليقات والإهداءات المكتوبة بخط العلماء أنفسهم، فهذه التعليقات -كما يرى المؤلف- ليست ملاحظات عابرة، بل تمثل امتدادا لعملية التأليف ذاتها.

إذ إن كثيرا من التصحيحات والتحقيقات في كتب التراث قام على ملاحظات خطية دوّنها علماء على هوامش نسخهم الخاصة.

بهذا المعنى، تصبح المكتبة الخاصة فضاء تفاعليا بين النصوص والأذهان، ومصدرا لا غنى عنه في تاريخ الفكر العربي، فالكتاب الذي يحمل آثار قراءاته السابقة، وملاحظات علمائه، يضيف إلى قيمته العلمية قيمة توثيقية، تجعله شاهدا على تاريخ التلقي والنقد في الثقافة العربية.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

آفة ما بعد الوفاة.. التشتت والنسيان

على الرغم من هذه الأهمية، تواجه المكتبات الخاصة آفة مستمرة هي الإهمال بعد وفاة أصحابها. فيسرد العلاونة مشاهد مؤلمة لورثة يفرّطون في مكتبات آبائهم، أو يبيعونها دون إدراك لقيمتها، أو يتركونها فريسة للرطوبة والضياع، وبعضها تُجزّأ وتُوزع على مكتبات تجارية صغيرة، تفقد بذلك وحدتها التي كانت تمثل شخصية العالِم المعرفية.

هذه الظاهرة ليست مسألة اجتماعية فحسب، بل هي فقدان لجزء من الذاكرة الفكرية العربية، إذ إن كل مكتبة خاصة تحمل بنية فكرية متكاملة، وإذا ضاعت، ضاع معها سياق علمي لا يمكن تعويضه، ومن هنا تأتي القيمة التوثيقية الكبرى لكتاب العلاونة، الذي لا يكتفي بالتنبيه إلى هذه المشكلة، بل يسعى إلى حفظ ما تبقى من تلك المكتبات عبر التسجيل والتوثيق.

منهج الكتاب وخطته

اعتمد العلاونة في تأليفه منهجا وصفيا توثيقيا، يقوم على تقديم ترجمة موجزة لصاحب المكتبة، ثم وصف لمحتوياتها ومصيرها، مع توثيق ما أمكن من صور وتعليقات وإهداءات.

وقد جمع المؤلف في عمله قرابة أربعمئة مكتبة خاصة منتشرة في البلدان العربية، مستبعدا ما لم يُتح له التحقق من وجوده أو مصيره، ومقتصرا على المكتبات التي أُهديت أو وُقفت أو بيعت لمؤسسات علمية أو جامعات أو مراكز بحثية.

ويتجاوز المغزى من هذا العمل الجانب التوثيقي إلى أفق أوسع هو إعادة التقدير للمكتبة الخاصة بوصفها مؤسسة علمية وثقافية، فالعلاونة يدعو ضمنيا إلى أن يقرّر كل عالم مصير مكتبته في حياته، وأن تُبادر الجامعات ومراكز البحوث إلى اقتناء تلك المكتبات المتميزة وصونها.

فهو يرى أن الحفاظ على مكتبات العلماء هو حفاظ على ذاكرة الأمة العلمية، وأن ضياعها يعني انقطاع سلسلة التلقي بين الأجيال.

ويستحضر المؤلف في هذا الطرح روح الوفاء للعلماء الذين أفنوا أعمارهم في تحصيل المعرفة.

وكتابه -وإن كان في ظاهره توثيقا لأسماء المكتبات ومآلاتها- فإنه في جوهره نداء ثقافي وأخلاقي يدعو إلى صون العلم وحفظ آثاره، وقد وُفّق العلاونة في أن يجعل من موضوع مآل المكتبات مدخلا للتأمل في أزمة الوعي بالتراث في العالم العربي الحديث.

بين التوثيق والرمز

من خلال تتبع نماذج المكتبات التي أوردها العلاونة، يمكن إدراك أن كل مكتبة هي سيرة فكرية مصغّرة لعالِمها. فاختيارات الكتب، وطريقة ترتيبها، والتعليقات المكتوبة في هوامشها، كلها تشكّل صورة دقيقة لعقل صاحبها. وهكذا يتحوّل الكتاب إلى مرآة لثقافة صاحبه، وتغدو المكتبة وثيقة أنثروبولوجية للمعرفة أكثر من كونها مخزنا للورق.

كما أن تضمين العلاونة في نهاية كتابه صورا من المكتبات وتعليقات أصحابها يضفي على العمل بعدا بصريا توثيقيا يعزّز من قيمته البحثية، فهو لا يكتفي بالقول والوصف، بل يتيح للقارئ أن يرى بعينه ما كان حبيس الرفوف والغبار.

الوفاء للكتاب ولصاحبه

يمكن القول إن كتاب العلماء العرب المعاصرون ومآل مكتباتهم يمثل إضافة نوعية في حقل التأريخ الثقافي العربي، فهو لا يقدم تراجم فردية فحسب، بل يرسم صورة بانورامية لعلاقة العلماء العرب بالكتاب والمكتبة خلال أكثر من قرن.

ومن خلال لغته المتزنة، وملاحظاته الدقيقة، ينجح العلاونة في نقل قضية تبدو بسيطة إلى مستوى السؤال الحضاري: كيف نحفظ ذاكرتنا العلمية؟ وكيف نعيد للمكتبة الخاصة مكانتها في بناء الثقافة العربية؟

إن القيمة الكبرى لهذا الكتاب تكمن في كونه صرخة وعي بضرورة صون التراث الحي، ووفاء لجهود العلماء الذين جعلوا من الورق وطنا ومن الكتاب حياة.

ولعل هذا العمل بما يحمله من دقة في التوثيق، ودفء في العرض، يعيد إلى الواجهة أهمية الذاكرة الفردية في تشكيل الهوية المعرفية للأمة، ويذكّر القارئ بأن كل مكتبة تُفقد هي فصل مطوي من تاريخنا الثقافي.

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة