- أطباء بلا حدود: اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "هش" للغاية

- لماذا لا تكبح الولايات المتحدة جماح الاستيطان الإسرائيلي؟

- ماكرون: الوضع في غزة ما زال صعبا للغاية ويجب الحفاظ على وقف إطلاق النار

- يديعوت:كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة

- الاحتلال يغلق بوابة عطارة وينصب حاجزا عسكريا قرب النبي صالح

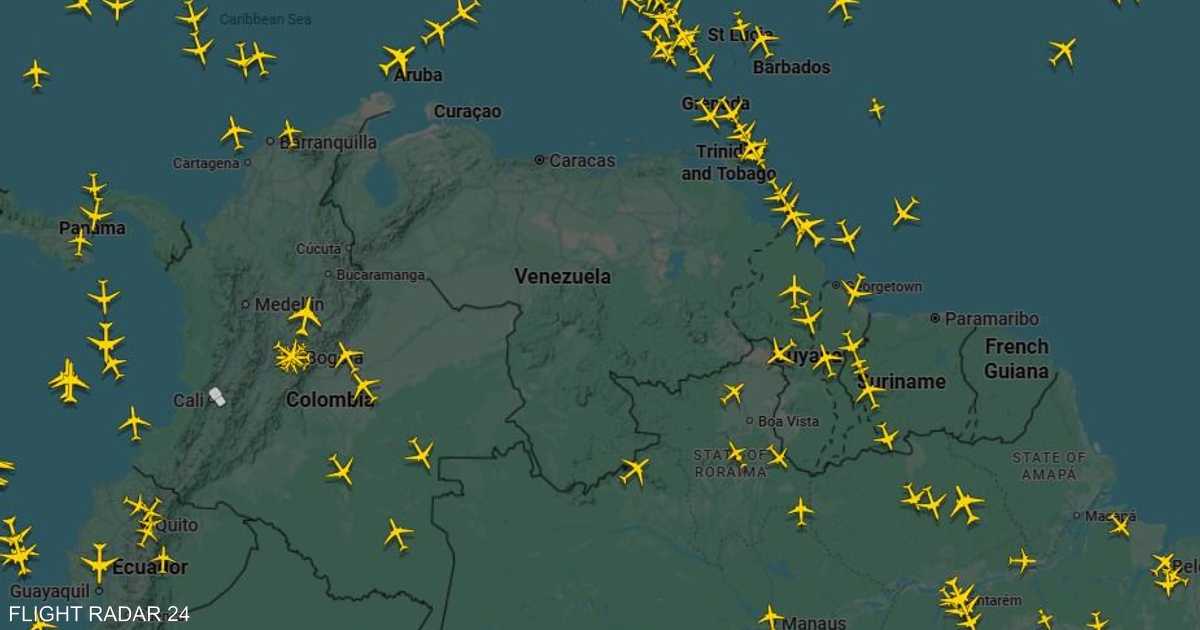

- الطائرات تتجنب أجواء فنزويلا تحسبا لهجوم أميركي

- بعد اتفاق الجمعة.. "قسد" تعلن تعرضها لهجمات من الجيش السوري

- أطباء بلا حدود: مساعدات غزة غير كافية وشتاء قاسٍ يهدد النازحين

- إعلام عبري: خطط أمريكية "سرية" لقوة دولية تضم 21 دولة لتجريد قطاع غزة من السلاح

- سوريا.. بيان رسمي وتحركات أمنية بشأن "مغارة الذهب"

- جامعة القدس والعلوم الصحية التركية توقعان اتفاقية لتوسيع التعاون الاستراتيجي

- نزع سلاح المقاومة.. ماذا تخبرنا التجارب السابقة؟

- شاهد.. تصرف صادم من لاعبي كوريا الشمالية بكأس العالم للناشئين

- قانون الانتخابات يشعل الجدل حول الفرص والتحديات

- كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة.. متى ستنشر وما مهامها؟

- صدمة بجيش الاحتلال.. حماس عطّلت دبابات "ميركافا" خلال هجوم أكتوبر

- الاحتلال ينسف التهدئة: 22 شهيدا في تصعيد واسع بغزة.. وغارات تطال منازل في النصيرات ودير البلح

- الطقس: أجواء صافية وحارة نسبيا مع انخفاض تدريجي على الحرارة

قانون الانتخابات يشعل الجدل حول الفرص والتحديات

د. عمار دويك: تضمين القانون شرط الالتزام ببرنامج منظمة التحرير "غير مسبوق" ويهدد التعددية السياسية في فلسطين

إسلام أبو زياد: خطوة إصلاحية مهمة تعيد الاعتبار لصوت الناخب كعامل حاسم في تشكيل المجالس وتعزز المنافسة بين المرشحين

د. طالب عوض: النظام الجديد يسهل تشكيل القوائم المفتوحة للبلديات لكنه قد يخلق تنافساً حاداً بين المرشحين داخل القائمة الواحدة

عارف جفّال: هذا النمط الانتخابي يُعدّ "عدواً للتحالفات" لأنه لا يضمن تبادل الأصوات بشكل متوازن بين المرشحين المتحالفين

د. عمر رحال: ضعف المشاركة في الانتخابات السابقة قد يرتبط بوجود أسماء غير مرغوب فيها اجتماعياً ضمن القوائم المغلقة والقانون الجديد عالج الإشكالية

جهاد حرب: اعتماد القوائم المفتوحة في المدن سيخلق مشكلات تضطر كل مرشح داخل القائمة للعمل لنفسه بدلاً من العمل الجماعي

يعيد القانون الجديد للهيئات المحلية رسم خارطة الانتخابات في فلسطين، بعد نحو 25 عاماً على القانون السابق، حيث اعتمد القانون الجديد النظام الفردي بالمجالس القروية والقوائم النسبية المفتوحة في البلديات الكبرى، ورغم ذلك هناك إشكالات قد تفاقم المشهد الانتخابي.

ويوضح مسؤولون وخبراء، في أحاديث منفصلة لـ"ے"، أن الصياغة الجديدة للقانون تمنح صوت الناخب قوة أكبر، لكنها تثير صراعاً داخلياً بين المرشحين خاصة في القوائم المفتوحة، قد يحوّل الحملات إلى منافسة فردية ضاغطة، ويضعف الانسجام داخل القوائم، ويزيد احتمالية النزاعات الاجتماعية والعائلية خلال فترة الدعاية الانتخابية، لكنهم يحذرون من إضافة شرط الالتزام ببرنامج منظمة التحرير ما قد يؤثر على التعددية السياسية، وقد يحد من مشاركة المستقلين والأحزاب الصغيرة ويثير تساؤلات حول حرية الترشح والمنافسة الديمقراطية.

رغم ذلك، يوفر القانون فرصاً إصلاحية هامة وملموسة، تشمل رفع تمثيل المرأة، وتخفيض سن الترشح، ومعالجة بعض نقاط ضعف النظام السابق، إلا أن مسؤولين وخبراء يؤكدون أن نجاح العملية الانتخابية يعتمد على قدرة الأحزاب والمجتمع المدني على توعية الناخبين وإدارة الصراعات داخل القوائم لضمان انتخابات نزيهة تعكس التنوع والعدالة.

شرط "غير مسبوق" ولم يرد في المسودات السابقة

يحذّر مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" د.عمار دويك من خطورة بند جديد أضيف إلى قانون انتخاب الهيئات المحلية، والذي يلزم أي مترشح للانتخابات بـ"الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية"، مؤكداً أن هذا الشرط "غير مسبوق" ولم يرد في المسودات السابقة المطروحة للنقاش، ويشكّل تهديداً مباشراً للتعددية السياسية في فلسطين.

ويوضح أن مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني قدمت للحكومة ووزارة العدل ملاحظات واسعة خلال جولات الحوار السابقة، إلا أن القانون الجديد "لم يأخذ بها سوى بعض الملاحظات"، بل تمت إضافة شرط "يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي".

ويقول دويك: "إن الشرط بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير قد يفجر الأمور بالكامل، وهناك توجه كبير لدى مؤسسات المجتمع المدني لمقاطعة الانتخابات من حيث الرقابة والتعامل معها إذا بقي بصيغته الحالية".

ويوضح أن إلزام المترشحين ببرنامج سياسي محدد يشكل مخالفة صريحة لالتزامات دولة فلسطين الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحمي الحق في المشاركة السياسية دون قيود تعسفية.

ويقول دويك: "هذا الشرط يجبر جميع الأحزاب على تبني برنامج واحد، وكأننا نعود إلى نظام الحزب الواحد، وليس النظام التعددي الذي نفاخر به"، مؤكداً أن الهيئة تطالب بإلغائه أو استبداله بصياغات تحترم المبادئ الديمقراطية.

وعلى الصعيد الفني، يوضح دويك أن القانون الجديد أدخل نظامين انتخابيين: نظام فردي للمجالس الصغيرة التي تضم تسعة أعضاء أو أقل، يقوم على انتخاب أشخاص بشكل مباشر لمن يحصلون على أعلى الأصوات.

ويشير دويك إلى النظام الثاني وفق القانون الجديد وهو نظام القائمة النسبية المفتوحة في البلديات الأكبر (11، 13، 15 مقعداً)، بحيث يصوت الناخب لقائمة لكنه يستطيع اختيار خمسة مرشحين داخلها.

ويشير دويك إلى أن القائمة المفتوحة تمنح الناخب خيارات أوسع وتقلل من تقييده بترتيب القوائم، إلا أنها في المقابل تعقد إدارة العملية الانتخابية وقد تخلق صراعات داخل القوائم نفسها نتيجة التنافس بين المرشحين داخل القائمة الواحدة وليس بين القوائم المختلفة، معتبراً أن تطبيق هذا النظام قد يكون "صعباً على كثير من الناخبين" في بعض المناطق.

ورغم التحفظات العديدة، يشدد دويك على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون الجديد، ولكن بعد إلغاء الشرط الإقصائي المتعلق بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير، مؤكداً أن النظام الانتخابي يمكن تطويره وتعديله، لكن "لا يمكن قبول أي شرط يمس جوهر الحق في الترشح والمنافسة السياسية".

معالجة تراكم الإشكالات القانونية والإجرائية والاجتماعية

يوضح المستشار القانوني إسلام أبو زياد، والمكلف بمهام الوكيل المساعد للإدارات المساندة في وزارة الحكم المحلي، أن خلفيات إصدار قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الجديد أنه يأتي ليعالج تراكم الإشكالات القانونية والإجرائية والاجتماعية التي رافقت تطبيق القانون الساري منذ عام 2005 وما تلاه من تعديلات في أعوام 2005 و2012 و2017، والتي جعلت من المراجعة الجذرية أمراً "لازماً وملحاً" لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية وتطوير الإطار الناظم لها.

ويؤكد أن النظام الانتخابي السابق، القائم على القائمة النسبية المغلقة، شكّل محور خلاف واسع داخل المجتمع ومؤسساته، بسبب افتقاره إلى العدالة والملاءمة، خصوصاً مع اختلاف حجم وطبيعة الهيئات المحلية.

ويوضح أبو زياد أن هذا النظام لم يمنح الناخب فرصة حقيقية لاختيار ممثليه، وأدى إلى عزوف عن المشاركة، وإلى صراعات داخل القوائم على ترتيب المرشحين، حيث كان أصحاب المراتب الأولى واثقين من الفوز، فيما يفقد أصحاب الأرقام المتأخرة الدافع للعمل بسبب قناعة مسبقة بعدم الفوز.

وبحسب أبو زياد، فإن النظام السابق لم يتناسب مع المجالس القروية ذات الطبيعة العائلية والاجتماعية، وهو ما تسبب بارتفاع عدد الهيئات التي سجلت قائمة واحدة فازت بالتزكية.

وإلى جانب ذلك، يشير أبو زياد إلى قضايا أخرى نادت بها المؤسسات الشبابية والنسوية والمجتمعية، أبرزها تخفيض سن الترشح، ورفع نسبة الكوتا النسائية، ومعالجة الثغرات الفنية مثل غياب بعض المدد القانونية أو تعدد التفسيرات لبعض النصوص، ومنها تعريف "الفلسطيني" أو أسباب رفض القوائم والمرشحين.

وبحسب أبو زياد، فقد باشرت وزارة الحكم المحلي منذ أكثر من عشر سنوات بدراسة التجربة الانتخابية، والاطلاع على نماذج دولية، وعقدت عشرات المشاورات واللقاءات مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمرأة، كما لعبت لجنة الانتخابات المركزية دوراً محورياً من خلال ورش الإصلاح الانتخابي التي قدّمت خلالها ملاحظات فنية تفصيلية.

ويوضح أبو زياد أنه بناءً على ذلك، تقدمت الوزارة بمشروع قانون متكامل يعالج الإشكاليات المطروحة، ويتضمن تحولاً جوهرياً يقوم على التمييز بين البلديات والمجالس القروية.

ويشير إلى أنه وفق القانون الجديد، يطبق النظام الفردي في المجالس القروية، حيث يصوّت الناخب لخمسة مرشحين كحد أقصى، فيما تعتمد البلديات نظام القائمة النسبية المفتوحة المقيدة الذي يتيح للناخب اختيار خمسة مرشحين من داخل القائمة.

ووفق أبو زياد، يتضمن القانون الجديد أيضاً تخفيض سن الترشح إلى 23 عاماً، ورفع تمثيل المرأة ليقارب 30%، إلى جانب تعديلات تفصيلية على المدد القانونية والضوابط الفنية.

ويصف أبو زياد القانون الجديد بأنه "خطوة إصلاحية مهمة" تعيد الاعتبار لصوت الناخب كعامل حاسم في تشكيل المجالس، وتعزز المنافسة بين المرشحين، وتعيد تنظيم آليات بناء القوائم على أساس الكفاءة والقدرة على جذب الأصوات.

ويشدد أبو زياد في المقابل على أن تنفيذ أي عملية انتخابية -وفق القانون الجديد أو القديم- يبقى مرهوناً بتوفر التمويل اللازم والبيئة الأمنية التي تضمن إجراءها بنزاهة ونجاح.

أبرز التعديلات في القانون

يؤكد رئيس مجلس إدارة مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات والخبير الإقليمي في شؤون الانتخابات، د.طالب عوض، أن النقاشات حول التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات المحلية ليست جديدة، بل بدأت منذ نحو عشرة أعوام، وتجددت النقاشات خلال الانتخابات الأخيرة، قبل أن تُقر التعديلات أخيراً ويُصدر القانون من قبل الرئيس محمود عباس.

ويشير عوض إلى أنه يجري الآن انتظار قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد الانتخابات المقبلة، مرجحاً إقامتها خلال ستة أشهر، خصوصاً بعد قرار تحويل الهيئات المحلية إلى تسيير أعمال اعتباراً من 10 كانون الأول المقبل.

ويتطرق عوض إلى أبرز التعديلات في القانون، والتي تتمثل في إعادة تقسيم الهيئات المحلية إلى مجالس قروية وبلدية، بحيث يعتمد الأول نظام الترشح الفردي الذي يتيح للناخب التصويت لخمسة مرشحين فقط من أصل تسعة، وهو ما يمنع سيطرة عائلة أو حزب على المجلس كاملاً، ويعزز التنوع في تركيبته.

أما بالنسبة للمجالس البلدية، فيوضح عوض أنه تم اعتماد النظام النسبي عبر القائمة المفتوحة، ما يعني أن ترتيب المرشحين داخل القائمة لم يعد ثابتاً، بل يحدده الناخب نفسه وفقاً للأصوات التي يمنحها لكل مرشح.

ويشير عوض إلى أن هذا النظام، رغم أنه يسهل تشكيل القوائم المفتوحة للبلديات ويخفف الخلافات داخلها مسبقاً، إلا أنه قد يخلق تنافساً حاداً بين المرشحين داخل القائمة الواحدة، وقد يصبح أشد من التنافس بين القوائم المختلفة.

وفي ما يخص تمثيل المرأة، يرى عوض أن هناك تطوراً ملحوظاً لكنه ليس كافياً للوصول إلى نسبة 30%.

ويبيّن عوض أن المجالس ذات العضوية 9 مقاعد تمنح مقعدين للمرأة (22%)، بينما ترتفع النسبة في مجالس 11 و13 مقعداً إلى حوالي 30%، وتنخفض قليلاً في مجالس 15 مقعداً، مؤكداً أن رفع التمثيل كان ممكناً لو أُضيف مقعد ثالث في المجالس الصغيرة وخامس في المجالس الكبيرة.

وينتقد عوض شرط اكتمال القائمة في البلديات، مؤكداً أن إلزام أي قائمة بتقديم 15 مرشحاً كاملاً يُعدّ شرطاً صعباً ويعيق مشاركة القوائم التي تهدف لتمثيل محدود لا للسيطرة الكاملة.

ويشير إلى أن النظام النسبي السابق في الهيئات المحلية كان يشترط "النصف زائد واحد" فقط، وهو ما يعتبره عوض معياراً أكثر عدالة ويحفز المشاركة بشكل فاعل.

ويوضح عوض أن القانون الجديد يتطلب جهداً كبيراً من لجنة الانتخابات، والأحزاب، والإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني لرفع الوعي وضمان مشاركة أوسع، خصوصاً مع توقع ارتفاع نسبة الأوراق اللاغية بسبب النظام الجديد، وربما وصولها إلى 10–15%، نتيجة احتمال تصويت بعض الناخبين لأكثر من قائمة في الورقة نفسها.

ويؤكد عوض أن تخفيض سن الترشح من 25 إلى 23 عاماً أمر مهم، لكن خفضه إلى 21 عاماً انسجاماً مع معايير انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني هو أمر أفضل.

عوامل دفعت نحو إصدار القانون الجديد

يؤكد مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات عارف جفّال أن التعديلات على قانون الانتخابات المحلية بعد المرسوم الرئاسي بشأنه، دفعت جملة من العوامل نحو إصدار القانون الجديد، أبرزها حاجة المنظومة الانتخابية للإصلاح، والجهود المتراكمة منذ سنوات لتطويرها، وصولاً إلى المسودة الأخيرة التي دفعتها وزارة الحكم المحلي خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.

ويشير جفال إلى توافق بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة الحكم المحلي حول بعض الجوانب، مقابل وجود نقاط خلافية تتطلب مزيداً من المعالجة.

ويوضح أن من الإيجابيات المتفق عليها اعتماد النظام الفردي في المجالس القروية، معتبراً أنه يقلل إلى الحد الأدنى من ظاهرة "التزكية" التي تسيطر على معظم هذه المجالس، ما يفتح الباب أمام منافسة أوسع وتعزيز حضور الكفاءات بعيداً عن ثقل العائلات أو الانتماءات التنظيمية.

ويرى جفال أن النظام الفردي يشجع مرشحين ذوي كفاءة على خوض الانتخابات بثقة أكبر، ما يعزز جودة التمثيل المحلي.

وفيما يتعلق بالبلديات، يبيّن جفّال أن التعديل الذي اعتمد القائمة النسبية المفتوحة يهدف إلى معالجة أزمة تعدد القوائم داخل فصيل معين، لكنه في جوهره لا يعالج كامل الإشكالية. ويلفت جفال إلى أن هذا النظام مؤجل للأزمة بدلاً من حلها، إذ قد تنتقل الخلافات إلى ما بعد إعلان النتائج، خاصة عندما تتفاوت الأصوات داخل القائمة الواحدة بشكل كبير بين المرشحين، ما يخلق توترات داخلية جديدة.

ويؤكد أن القائمة المفتوحة من شأنها أيضاً خلق تنافس داخلي حاد بين المرشحين داخل الحزب الواحد، وهو نظام معروف بأنه يشتت الأحزاب ويضعف قدرتها على تقديم قوائم متماسكة.

ويشير جفال إلى أن هذا النمط الانتخابي يُعدّ "عدواً للتحالفات"، لأنه لا يضمن تبادل الأصوات بشكل متوازن بين المرشحين المتحالفين، كما أنه ينعكس سلباً على تمثيل المرأة والشباب، إذ يظهر الفارق الواسع في الأصوات بين المرشحين ويؤثر على المكانة الرمزية للمرشحات رغم ضمان تمثيلهن رقمياً، لكن ذلك يضعف التمثيل بشكل فعلي.

ويشير جفّال إلى مخاوف إضافية تتعلق بتمثيل المكوّن المسيحي والمسلم في بعض البلديات المختلطة، حيث قد يؤدي تفاوت الأصوات إلى نتائج غير منسجمة مع الوزن الانتخابي الفعلي لكل فئة.

وعلى صعيد الإيجابيات، يشدّد جفّال على أهمية تخفيض نسبة الحسم إلى 5% بدلاً من 8%، وخفض سن الترشح إلى 23 عاماً، ورفع تمثيل المرأة إلى نحو 26.6%.

ويحذّر جفال في المقابل من سلبيات بارزة، أبرزها اشتراط تقديم قائمة كاملة بعدد أعضاء المجلس، ما قد يؤدي إلى شطب القوائم بأكملها إذا لم يستوفِ أحد المرشحين الشروط، وهي أزمة شهدتها انتخابات 2012 فيما عُرف حينها بـ"مجزرة القوائم".

ويشير جفّال إلى خطورة إضافة بند الالتزام بمنظمة التحرير والتزاماتها، محذرا من أن تطبيقه في مناطق "ج" قد يقيّد دور المجالس القروية في مواجهة الاستيطان، ويُدخل المجالس المحلية في دائرة التسييس، بينما يفترض أن تكون مهمتها خدمية بالأساس.

ويتوقع جفال أنه بعد اللجوء إلى هذا التعديل بدون تحضير كاف، فإن نسبة الأصوات الباطلة قد ترتفع إلى أكثر من 10 بالمئة من أصحاب حق الاقتراع.

خطوة إصلاحية مهمة بحاجة لمزيد من المراجعة

يؤكد مدير مركز "شمس" لحقوق الإنسان والخبير في شؤون الانتخابات د. عمر رحال أن تعديلات قانون الهيئات المحلية الواردة في القرار بقانون رقم 23 لعام 2025 تمثل خطوة إصلاحية مهمة، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من المراجعة لاستكمال النواقص التي تجاهلتها التعديلات، خصوصاً ما يتعلق بالشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز المشاركة المجتمعية.

ويوضح رحال أن مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنشطاء كانوا قد قدموا منذ سنوات طويلة ملاحظات جوهرية تطالب بتعديل النظام الانتخابي وقانون الهيئات المحلية رقم 10 لعام 2005، الذي أُقرّ بالقراءات الثلاث في جلسة واحدة، وهو ما يعتبره "أمراً خطيراً" أتاح تمرير القانون حينها لخدمة فصيل سياسي محدد.

ويؤكد رحال أن إبقاء النظام الانتخابي نفسه بعد أكثر من 25 عاماً يتجاهل التطورات السياسية والاجتماعية التي شهدها المجتمع الفلسطيني.

ويشير رحال إلى أن ضعف مشاركة المواطنين في الانتخابات السابقة ارتبط، في بعض الحالات، بوجود أسماء "غير مرغوب بها اجتماعياً" ضمن القوائم المغلقة، ما دفع فئات واسعة للعزوف عن التصويت، والقانون الجديد عالج الإشكالية.

ويشدد رحال على عدم إمكانية تطبيق نظام انتخابي موحد على بلديات كبيرة مثل الخليل التي تضم أكثر من 120 ألف ناخب، وبلدات صغيرة لا يتجاوز عدد ناخبيها 120 ناخباً.

ويرحّب رحال ببنود جرى تعديلها وهي مطلب لطالما نادت به المؤسسات الشبابية والنسوية، لكنه في المقابل يشير إلى أن بعض التعديلات أُقرت دون مشاركة المجتمع المدني، وجاءت استجابة لمطالب سياسية، أبرزها اشتراط التزام القوائم وبرامجها بموقف منظمة التحرير الفلسطينية، حيث أن هذا الشرط "يُسيس العملية الانتخابية" وقد يحدّ من مشاركة بعض الفئات.

وينتقد رحال عدم إدراج معايير تمنع وجود أقارب من الدرجة الأولى والثانية ضمن القائمة الواحدة، على غرار قانون الجمعيات، إضافة إلى تجاهل مطلب رفع السرية المصرفية عن حسابات القوائم لضمان الشفافية ومكافحة الفساد، رغم انضمام فلسطين لاتفاقية مكافحة الفساد عام 2014.

ويؤكد رحال أن أبرز التحديات المقبلة تكمن في ضعف قدرة مؤسسات المجتمع المدني على تنفيذ حملات توعية وتثقيف واسعة حول النظام الانتخابي الجديد في ظل شحّ التمويل، إلى جانب احتمالية لجوء بعض الفصائل إلى تشكيل أكثر من قائمة في الدائرة نفسها، ما قد يربك المشهد الانتخابي.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه رحال على أنه لا يوجد هناك نظام انتخابي مثالي، إلا أنه يحذّر من أن النظام الفردي قد يعزز النفوذ العشائري والمالي، خصوصاً في المجالس القروية.

ويؤكد أن القانون الجديد يمثل "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لكنه يبقى "منقوصاً" لعدم استيعابه كل الملاحظات، ورغم ذلك يمكن البناء عليه مستقبلاً للوصول إلى قانون يعزز المشاركة الشعبية ويستجيب لمتطلبات التطور الاجتماعي والسياسي الفلسطيني.

معالجة الأزمات التي واجهتها القوائم الحزبية

يعتقد مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي والباحث في قضايا الحكم والسياسة جهاد حرب أن من دوافع إصدار قانون انتخابات الهيئات المحلية الجديد هو معالجة الأزمات التي واجهتها القوائم الحزبية خلال الدورات السابقة، سواء بسبب تعدد القوائم لحزب واحد أو نتيجة الخلافات على ترتيب المرشحين داخل القائمة، حيث كان التنافس يتركز على المقاعد الأولى فيما يرفض مرشحون الانضمام إلى المراتب المتأخرة.

ويشير إلى أن النظام الجديد حاول تجاوز هذه الإشكالية عبر وضع الأسماء دون ترتيب محدد وترك الحسم للناخب، بحيث يختار الأشخاص داخل القائمة، لا ترتيب الحزب.

ويبيّن حرب أن هناك دافعاً آخر لإصدار القانون يرتبط بإعادة النظر في طبيعة الهيئات المحلية، خصوصاً الصغيرة منها، حيث أعاد القانون العمل بنظام الأغلبية كما كان معمولاً به عام 2004، نظراً لطبيعة هذه الهيئات التي تعتمد غالباً على العمل التطوعي ويكون الانتماء الاجتماعي فيها أكثر تأثيراً من الانتماء الحزبي.

أما في المدن الكبرى، فيوضح حرب أن القانون أُبقى على النظام النسبي بهدف تعزيز العمل السياسي، لكن مع اختلاف جوهري يتمثل في فتح القائمة بحيث يختار الناخب أشخاصاً من داخلها، الأمر الذي يرى فيه حرب "تحدياً جديداً"، خاصة في المدن التي يقطنها عدد كبير من غير السكان الأصليين مثل رام الله والبيرة، حيث يصعب على الناخبين معرفة المرشحين داخل القائمة.

ويرى حرب أن اعتماد القوائم المفتوحة في المدن سيخلق مشكلات جديدة خلال الحملات الانتخابية، إذ سيضطر كل مرشح داخل القائمة للعمل لنفسه بدلاً من العمل الجماعي، ما قد يؤدي إلى منافسة داخلية حادة وضغوط اجتماعية وعائلية على الناخبين.

ويتوقع أن تشهد القوائم "منافسات داخلية" خلال فترة الدعاية، بما قد يضعف تماسكها ويحول الحملات إلى سباق فردي داخل القائمة الواحدة، وهو ما يعتبره واحداً من أكبر مخاطر النظام الجديد.

ويؤكد أن القانون لا يمكن اعتباره إصلاحياً، رغم معالجته بعض الجوانب التقنية، لأن جوهر أزمة الحكم المحلي في فلسطين لا يكمن في آليات الانتخاب فحسب، بل في طبيعة العلاقة بين الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلي وصلاحيات كل منهما.

ويشدد حرب على أن غياب التعديلات الجوهرية على قانون الهيئات المحلية التي تتعلق بطبيعة العلاقة بين الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلي، يمنع تحقيق اللامركزية الإدارية المطلوبة، ويُبقي المجالس المحلية تحت مركزية مشددة تحدّ من قدرتها على ممارسة الحكم المحلي الحقيقي.

المصدر:

القدس

المصدر:

القدس