- الإدارة الأمريكية تؤكد التحرك من أجل "اتفاق سلام" بين الجزائر والمغرب

- غزة بعد الاتفاق.. 3 شهداء جدد والاحتلال يعيد فتح معبرين

- مصدر يكشف لـ"العمق" دواعي اختيار الحكومة "المسطرة التفاوضية" لإصلاح 91 مستشفى - العمق المغربي

- اليوم الثالث من فعاليات المهرجان الوطني للفيلم يتميز بالمرأة والحرية والخيال

- إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة

- بعد تتويج المغرب.. كيف علق ميسي على خسارة الأرجنتين؟

- "واتساب" أحدث ساحة للحرب بين إسرائيل وإيران.. ماذا يحدث؟

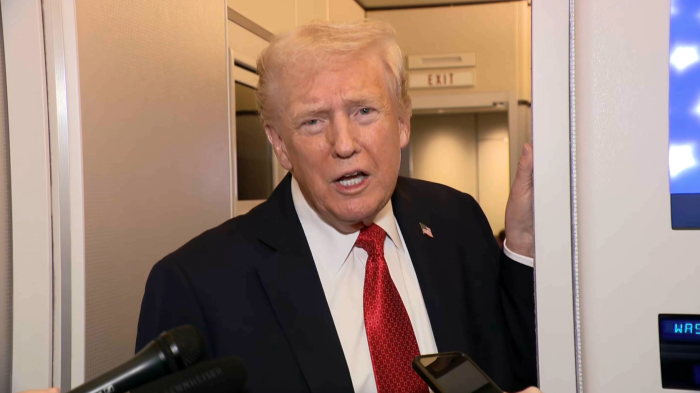

- استمع لما قاله ترامب ردًا على متظاهري حراك "لا للملوك" في أمريكا

- عمل تخريبي يطال المركز الصحي بآيت أورير وسط مطالب بفتح تحقيق عاجل - العمق المغربي

- "منات عيشاتة" يحفظ أنغام الحسانية

- هذه خلاصات مجلس الحكومة الأخير

- الملك يعزز أداء المحكمة الدستورية ويفعل آلية الدفع بعدم الدستورية - العمق المغربي

- انفراج محدود في ملف حجز سلع درب عمر.. وحقائب مدرسية خارج الترخيص - العمق المغربي

- بعد إنجاز المغرب.. نظرة على أبرز ما قدمه نجوم "أسود الأطلس"

- تقارير: قرار إسرائيل في غزة "بيد واشنطن حصرا"

- تقرير للأمم المتحدة يوثق أثر الحرب على نساء وفتيات غزة

- كاتس يتوعد قادة حماس.."سيتحملون مسؤولية أي حادث"

- "حرب لا مباراة".. مقاطع فيديو تكشف سبب إلغاء ديربي تل أبيب

ضعف التداول على قيادة الأحزاب يكرس أزمة الثقة بين السياسة والشباب

قال أكاديميون وباحثون في العلوم السياسية إن استمرار “الديناصورات الحزبية” في الإمساك بناصية الأحزاب السياسية في المغرب “يخرّب اللعبة ويفقد العملية صدقيتها قبل أن يقتل الأمل فيها”، مؤكدين أن “غياب التجديد في الوجوه والخطابات والبرامج يعيد إنتاج الفشل، ويكرّس الانغلاق داخل دوائر ضيقة من المصالح والنفوذ دورها تحويل الحزب إلى ما يشبه الزاوية أو القبيلة”.

وأشار الباحثون إلى أن “هذه الوضعية تبثّ المزيد من الجمود والرتابة في الحياة السياسية المغربية وتنزع عنها أي إغراء أو جاذبية، خاصة لدى الشباب الذين يمثلون فئة واسعة في المجتمع”، موردين أنه “مع غياب خطاب سياسي معبّر عن تطلعاتهم وطموحاتهم، تتكرس القطيعة بينهم وبين الأحزاب، مما يعمّق أزمة الثقة ويضعف فرص تجديد النخب وبناء قيادات جديدة قادرة على التغيير الحقيقي”.

وحذّر هؤلاء الأكاديميون من أن “الانفصال بين الأحزاب والمجتمع إذا استمر، سيؤدي إلى تحوّل هذه الكيانات إلى هياكل فارغة من كل مضمون، تتكلّف الدولة عبء استمرارها من دون أن تؤدي دورها المفترض”، مسجلين أنه “مع غياب المصداقية والتمثيل الحقيقي، تصبح كـ’دكاكين’ غير مرغوب فيها، ولو أن منطق التعددية يتطلب أحزابا قوية قادرة على التغيير استنادا إلى ديمقراطية داخلية فعلية ابتداء”.

“حياة معطلة”

الأكاديمي المغربي الباحث في العلوم السياسية عبد العزيز القراقي قال إن “المسجّل أن الأحزاب المغربية لا تستجيب دائما لمتطلبات الممارسات الفضلى التي أنتجتها الديمقراطية”، معتبرا أن تأبيد “الديناصورات الحزبية” يعدّ “أحد أبرز معالم هذه الحقيقة، لأنه عندما تكون هناك انتخابات ويفشل الحزب في الحصول على أغلبية أو الفوز، فإن القيادة الحزبية من الضروري ومن المنطقي أن تبتعد، وأن تقدّم استقالتها، وتعتبر نفسها متسبّبة في الهزيمة”.

وأضاف القراقي لهسبريس أنه “عندما لا تكون الديمقراطية هي القيمة الأساسية التي تؤمن بها الأحزاب السياسية، فإنه عندما تقع مشكلة للحزب، لا نجد من هو مستعد لتحمل المسؤولية، فيشرعون في الحديث عن الظروف وأشياء أخرى”، مشددا على أن “الديمقراطية ليست شعارات فقط، إنما يتعين أن تكون جزءا من الممارسة الاعتيادية واليومية للحزب السياسي”.

وقال المتحدث إن هذا الوضع “أدى إلى فرض زعامات باتت مخلدة داخل جملة من الأحزاب السياسية”، موردا أنها “قيادات تفتقد لعمق القيادة”، لكونها غدت “مهيمنة ومكتسحة، ويتمنى الرافضون لمنطق اللعبة داخل الحزب مجيء ملك الموت لإنهاء تسلط القائد وتخليصهم منه، لكونه يرفض التنحي وفقا لمنطق التداول وتجديد النخب”.

وأضاف الأكاديمي ذاته أن “الولاءات تتكوّن تبعا لذلك داخل الأحزاب، ودورها إسناد بقاء الزعيم وشرعنة تصاريحه وأقواله ورفعها إلى درجة من القداسة”، وتابع: “لاحظنا ذلك على مستوى الكثير من الأحزاب السياسية في المغرب وفي النقابات العمالية أيضا”، معتبرا أن “الممارسة السياسية في بلادنا أفرزت هذا كمعطى أساسي رغم الرفض الأخلاقي الذي يلاحقه”.

وبالنسبة للمتحدث، فإن هذه الوضعية “تُفقد السياسة معناها، وفي خضم ذلك، كل الأمور التي هي ضرورية للديمقراطية تصبح معطّلة، على غرار تجديد النخب وإعطاء دينامية جديدة للحياة السياسية”، موضحا أنها “رهانات تصير غير ذات المعنى؛ لأن السياسة، بطبيعتها هي عبارة عن نقاش واقتراحات وتوالد أفكار، لكنها في الحزب المغربي تتحول إلى آلة لتفريخ المزيد من الولاءات وتقوية منطق التنافس حوله، من خلال التسابق لإنتاج أفكار ومبادئ ترسّخ وتكرّس الزعيم الخالد”.

وذكر أستاذ العلوم السياسية أن الأمر “لا يؤثر على الحزب فقط، ولكن يؤثر عليه كمكوّن سياسي داخل جسم اجتماعي كبير اسمه المجتمع”، مبرزا أن “الشباب في المقابل يجدون أن مكانهم لا وزن له وأن البنية السياسية والحزبية لا تمثّلهم”، مشيرا إلى أنه “إذا استمرت القيادة في أي زمن سياسي لما يفوق العشرين سنة، فالشباب في العشرين كيف سينظرون إلى أنفسهم؟ طبعا، سيرون أنه في يوم من الأيام لن يصلوا إلى القيادة، وأن حظوظهم في ذلك جد منخفضة أمام الوصوليين والانتهازيين”.

“مفارقات كبرى”

قال الحبيب استاتي زين الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش، إن “المقتضيات القانونية المنظمة للحياة الحزبية في المغرب ترسخ بوضوح مسألة الديمقراطية الداخلية والتداول على المسؤوليات”، لكن “الممارسة الحزبية في المغرب خلال العقدين الأخيرين تكشف عن مفارقة عميقة بين النص القانوني والواقع العملي؛ إذ برزت ظاهرة بنيوية تتمثل في غلبة منطق تجديد الولايات القيادية داخل عدد من الأحزاب، من خلال إعادة انتخاب الأمناء العامين أو الكتاب العامين لثلاث أو حتى أربع ولايات متتالية، بعد إدخال تعديلات على الأنظمة الأساسية تسمح بالتمديد”.

وبالنسبة للستاتي زين الدين، فإن “المفارقة هي أن هذه الظاهرة لا ترتبط بالأحزاب ذات المرجعية المحافظة أو الدينية، التي تمارس عادة تداولا منتظما على القيادة، بل تمس بدرجة أكبر الأحزاب التي تقدم نفسها بوصفها وريثة للفكر اليساري والتقدمي، أي تلك التي جعلت من الديمقراطية الداخلية والتداول من ركائز خطابها التاريخي”، وشدد على أن “تجديد الولايات القيادية بشكل متكرر يعبر عن أزمة”.

المشكل، كما يشرحه الأكاديمي لهسبريس، أنه “أزمة مزدوجة”، وأوضح: “أزمة على مستوى الممارسة الديمقراطية، وأخرى على مستوى الخطاب السياسي”، معتبرا أن “من الناحية الأولى، يظهر الأمر ضعف المأسسة التنظيمية وغياب آليات واضحة للتداول والمحاسبة. فالقيادة في كثير من هذه الأحزاب لم تعد نتاجا لدينامية داخلية طبيعية، بل نتيجة تحكم في المخرجات التنظيمية عبر إعادة هندسة الأنظمة الأساسية واستعمال أدوات الاستقطاب والاحتواء لتحييد الأصوات المخالفة”.

ومضى شارحا: “هكذا يتحول التداول إلى عملية شكلية يعاد فيها انتخاب الأسماء نفسها، بينما تقصى الاتجاهات النقدية أو تحتوى ضمن توازنات محسوبة”، ثم انتقل إلى “المنحى الثاني”، وبيّن كيف “ينتج عن ذلك تناقض صارخ بين الخطاب والممارسة؛ إذ تعلن هذه الأحزاب تمسكها بقيم الديمقراطية والمشاركة، بينما تكرس في واقعها منطق الزعامة الممتدة”.

وتتخذ هذه المفارقة، وفق الستاتي زين الدين، “بعدا أكثر تعقيدا حين نلاحظ أن بعض هذه الأحزاب كانت في السابق من أشد المنتقدين لأي محاولة لتمديد القيادة داخل أحزاب أخرى، معتبرة ذلك دليلا على ضعف الديمقراطية الداخلية. غير أنها اليوم تعيد إنتاج السلوك ذاته تحت مبررات جديدة مثل استمرارية المشروع أو الظرفية السياسية الحساسة أو الحفاظ على وحدة الحزب. هذه اللغة التبريرية الجديدة تشكل معجما خطابيا بديلا داخل ما يفترض أنه الفضاء التقدمي، حيث يعاد تعريف مفهوم التداول ليصبح استثناء تنظيميا لا قاعدة ديمقراطية”.

ويرى المتحدث أن “المفارقة الكبرى تتجلى هنا”، وتابع: “الأحزاب التي ترفع شعار الحداثة تمارس داخليا منطق المحافظة السياسية، بينما الأحزاب التي تتهم بالتحفظ الأيديولوجي تمارس في أحيان كثيرة تداولا مؤسسيا حقيقيا على القيادة”، موردا أن “استمرار هذا النمط من التجديد المتواصل للقيادة يفرز آثارا سلبية على الحياة الحزبية وعلى المشهد السياسي عامة”.

وأكد الأكاديمي المغربي أن هذا الواقع “يؤدي إلى جمود النخب وإضعاف إمكانات التجديد الفكري والتنظيمي، لأن غياب التناوب يبقي القرار رهينا بدائرة ضيقة من الفاعلين”، و”من جهة أخرى، يكرس فقدان الثقة في التنظيمات السياسية باعتبارها فضاءات مغلقة تعيد إنتاج نفسها وفق منطق الولاء لا الكفاءة والمساءلة”، خالصا إلى أن “هذه الممارسات تضعف مصداقية الخطاب الديمقراطي للأحزاب التقدمية وتجعلها عاجزة عن الإقناع أمام جيل جديد من المواطنين يطالب بالشفافية وبإعادة توزيع السلطة داخل المؤسسات”.

المصدر:

هسبريس

المصدر:

هسبريس