- احتفالات عاشوراء تتحول إلى ساحة شغب ومواجهات مع القوات العمومية

- الحرب على غزة.. عشرات الشهداء بمجازر جديدة وعائلات الأسرى تطالب باتفاق

- منتج الكبّار .. تعاونيات تبدع طرقا جديدة للتثمين وأقاليم تتلمّس الطريق

- بالصور.. كربلاء بذكرى عاشوراء بعد دعوة وجهها مقتدى الصدر

- مع استمرار غموض موقف السعودية.. قائمة حضور قمة بريكس

- تعرّف على مواعيد مباريات الدور نصف النهائي في كأس العالم للأندية

- نتنياهو يصف رد حماس بـ"غير مقبول" والحركة تطالب بضمانات أميركية

- فيديو.. الحرائق تطارد رجال الإطفاء في اللاذقية والأردن يساعد

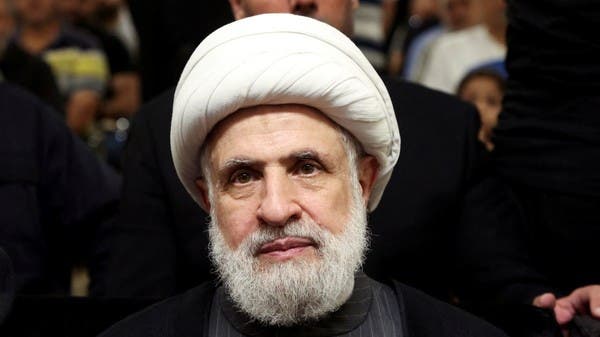

- نعيم قاسم: لا تطلبوا من حزب الله ترك السلاح قبل انسحاب إسرائيل

- "بلطجي النووي".. إسرائيل وتدمير المفاعلات النووية العربية

- نعيم قاسم: لن نستسلم ولن نترك السلاح

- خشية تهدئة محتملة.. إسرائيل تسرّع التهجير والتدمير بشمال غزة

- فيديو رقص نجم ليفربول بالتزامن مع جنازة جوتا.. مطالب برحيله

- تقرير: حماس حاولت اختراق قاعدة سرية بإسرائيل عبر شركة تنظيف

- سويسرا تفتح سفارتها في طهران بعد أسبوعين من الإغلاق

- من هو الدالاي لاما وكيف يعمل مبدأ التناسخ في البوذية التبتية؟

- جدعون ليفي: أطلقوا سراح جميع الرهائن إسرائيليين وفلسطينيين

- أكبر 6 تحديات تواجه حزب إيلون ماسك الجديد

مُوسيقى المُهمّشين أمْ بلاغةُ الخَراب؟ .. "الراب" صرخة فلسفية في وجه العالم

ما الذي يجعل فنًّا ما يُولد من رحم الغضب، ويترعرع في الأزقة الخلفية للمدن، يتحوّل إلى ظاهرة ثقافية عابرة للقارات؟ وهل الرابّ مجرّد تعبير صاخب عن الألم، أم هو نمط وجود جديد يتحدّى القوالب الجمالية ويعيد تشكيل علاقة الذات باللغة؟ كيف نفهم هذا الفنّ الذي لا ينشُد النغمة بقدر ما يقتنص النَّبرة، ولا يهمّه الإيقاع بقدر ما يهمّه الصّدام؟ وهل يُمكن اعتبار الرابّ خطابًا متمرّدًا ضدّ السلطة، أم تجليًا لسلطة أخرى أكثر خفاءً، تحوّله إلى سلعة قابلة للتداول في الأسواق والفضاءات الرقمية؟ أليس الرابّ، في جوهره، تمرينًا فلسفيًا على مساءلة المعنى، على تفكيك الهوية، وعلى إعادة توطين الصوت في جسدٍ يتكلم أكثر مما يفكر؟ وهل نحن أمام فنّ يعكس قلق الوجود، أم أمام قناعٍ صوتيّ يُخفي فراغًا معنويًا تحت وقع الضجيج؟

لا يبدو فن الرابّ، في صورته الراهنة، مجرّد تقليعة صوتيّة شبابيّة أو استيرادًا موسيقيًّا من ثقافة أخرى، بقدر ما هو في العمق تمرين فوضويّ على التّعبير، يعلو فيه الصراخ على اللّحن، وتنتصر فيه الحنجرة على القانون. لكن، أليس هذا ما كان الشعر يفعله في بداياته؟ أليس الرابّ نوعًا حديثًا من “المراثي القبليّة”؟

تتيح مقاربة فن الراب قراءة لرهاناته الرمزية، ذلك أنه ليس مجرد أداء موسيقي أو إيقاع لغوي، بقدر ما هو نظام دلالي مركّب ينطوي على طاقة تعبيرية تتقاطع فيها اللغة، والجسد، والإيقاع، والفضاء الحضري.

ما من شكّ أن الرّاب يتأسّس على مفارقة مزدوجة: فهو من جهة يُولّد علامات جديدة عبر كسر القواعد اللغوية المألوفة وتوليد بلاغة مضادة للبلاغة الكلاسيكية، ومن جهة ثانية يُعيد تدوير العَلامات الموجودة في الحقل الثقافي العام، فيعيدُ شحنها بمضامين احتجاجية أو ساخرة. لذلك، تتحوَّل الكلمات إلى إشارات مُشفّرة، تقيم علاقات مع سياقات سياسية واجتماعية، وتُبنى ضمن استراتيجيات التّفكيك والتحدي والتهكم، مما يجعله خطابًا يتجاوز الترفيه نحو ما يمكن أن نسمّيه ب” أفق الرمزية المقاومة”.

من هذا المنظور، ينهضُ الرّاب بوظيفة أدائية تمنح الجسد دلالة مركّبة تتكامل فيها الحركة بالصوت، والإيقاع بالنظرة. فليس الجسد في الرّاب مجرد حامل للنص أو وسيط بين الكلمة والجمهور، بقدر ما هو نصّ آخر موازٍ، ينبض بالمعنى ويتكلم عبر الإيماءة، والنبرة، وتقطيع النَّفَس. وبهذا المعنى، يغدو الجسد ذاته فعلَ ترجمةٍ للتجربة الحضرية، بما تحمله من قلق وتوتر وتمرّد، ويتحوّل إلى فضاء مقاومة يعيد صياغة الهويّة خارج القوالب النمطية التي غالبًا ما تُفرض على الثقافات المهمَّشة.

موسيقى اللاَّشيء… كيف تبتكر فنًا من فراغ الغضب؟

ولد الرابّ في أزقّة أمريكا المقصيّة، حيث اختلطت نبرة الغضب بلغة الشارع، فصار إيقاعًا مشاكسًا يضع الكلمات في حالة طوارئ. كان الرابّ، في بدايته، فنًّا احتجاجيًّا يفضح عنف النظام، قبل أن يتحوّل في ثقافات التّبنّي إلى استعراض لعدد السيارات، وعدد الضحايا، وعدد الأصفار في الحساب البنكي.

في ثقافتنا العربية، هبط الرابّ مظلّلًا بوهج التمرّد، لكنه سرعان ما تكيّف مع الأريكة، تحوّل من نقد للواقع إلى رطانة ذاتية. لقد تمّت مصادرة تمرده بأدوات الرأسمال الرمزي والإشهاري، فصار خادمًا في بلاط الإعجاب الرقمي.

فلسفيًّا، يطرح الرابّ إشكالًا حول معنى “القول العنيف”: هل العنف الكلامي تفريغ غضب، أم إنتاج معرفة؟ حين يلعن المغنّي الجميع، ويتباهى بجروحه أو بجسده الموشوم، فهل يمارس حريّة تعبير، أم يستعرض بؤسه كأنّه “ماركة” ثقافية مُربحة؟ بهذا المعنى، يغدو الرابّ شكلا من “جمالية الانحطاط” حين ينسج لغة على مقاس السّقوط.

لذلك اختلط الرابّ في ثقافتنا بميراث الحكي الشعبي، حتى صار هجاءً حديثًا بدُون مضمون، يصيبُ كل شيء ولا يلامس شيئًا. صار مغنّو الراب فلاسفة اللحظة، يوزّعون الأحكام على الجميع عبر تغريداتهم طبعا. كان الرابّ في منشئه يعلن الحرب على السلطة، أما عندنا فغالبًا ما يعلن الحرب على اللغة نفسها. يقتل المعنى باسم الإيقاع، كأنّه يجلدها لتعترف بذنب لم ترتكبه.

من هذا المنطلق، يعيدنا الرّاب إلى مساءلة جوهرية تتعلّق بالحقيقة التعبيرية: أهو الصوت الغاضب أصدق من الصمت المتأمّل؟ وهل تُقاس فاعلية الخطاب بمقدار الصراخ أم بعمق الدلالة؟ في كثير من الأحيان، يبدو الرّاب وكأنه يُجيز لنفسه تعليق المحظور، معلنًا عن ذاته بوصفها مساحة صوتية مفتوحة لكل ما لا يحتمله المنطق المألوف، أو ترفضه القنوات التعبيرية التقليدية.

فهو فنٌّ يتجاوز الوسائط المعتادة في نقل المعنى، ليقترح نمطًا تواصليًا مباشرًا، ينقل التجربة من فم الجرح إلى أذن الإعلام، دون وساطة بلاغية أو تزويق أسْلوبي. وفي هذا الإصرار على المباشَرة، يكمنُ توترٌ بين الرغبة في الإفصاح والرغبة في الصدام، بين التّعبير بوصفه تفريغًا، والتعبير بوصفه تفكيكًا للواقع.

يشكّل الراب، في أحد أبعاده الجوهرية، معركة ضد النسيان، شكلًا من أشكال الذاكرة الحيّة التي تسعى إلى تخليد أسماء الذين سقطوا، سواء في الزنازين، أو تحت الرصاص، أو في متاهاتهم الداخلية. إنه خطاب مقاومة يُعيد سرد ما تُحاول السلطة، بمختلف تجلياتها، طمسه أو تجاهله.

لكنّ هذا الإمكان الأخلاقي والجمالي للراب سرعان ما ينقلب، في تجارب عديدة، إلى تمارين استعراضية في الحقد، حيث يُختزل التعبير إلى عنف لغوي محض، يُفهم فيه كل بيتٍ بوصفه تهديدًا، وكل جملة طلقة رمزية. يتراجعُ المعنى أمام الإفراط في الهجوم، ويختلط الغضب المشروع بنرجسية الخطاب. هكذا يتحوّل الرابّ من أداة استدعاء للذاكرة إلى واجهة لتصفية الحسابات، ومن نشيد جماعي للبقاء إلى مونولوج فردي يستعرض القوة بدل أن يصوغ المعنى.

كيف تحوّل الألم إلى سلعة تُباع باللايْكات

في الرّاب، كما في التحليل النفسي، يجد اللاّوعي طريقه إلى الكلام. فالكلمات تحملُ معها بقايا العُقد والكوابح والرغبات المكبوتة. أما الشتائم فليست مجرد أدوات للتفريغ، وإنما أعراض لغوية تكشف عن تمزقات الذات، وتشكّل، في الوقت ذاته، استراتيجية دفاعية ضد هشاشتها. أما التهديدات، فهيَ أقنعة لأحلام لم تُتح لها فرصة التحقق، فتحضر في صيغة عنيفة، جارحة، كأن اللغة لا تجد سبيلاً للتعبير إلا بالانفجار. هكذا يتحوّل الرّاب إلى مسرحٍ لغويّ يتكلم فيه ما تم كبحه، ويصير الأداء الصوتي وسيطًا بين الجرح والاعتراف، بين الصمت المستحيل والكلام غير المكتمل. وإذا شئنا الدقّة، فإن الرابّ لا يؤمن بالمصالحة، وإنما بالتفوق عبر الكلام. كلّ شيء فيه قائم على التحدي، كأنّه فنّ على هيئة “مُلاكمة لُغوية”، من ينتصر في الجولة الصوتية يحظى بلقب الشارع.

وعلى هذا، تصبح نصوص الرّاب منفتحة، لا تحترمُ النّحو ولا البَلاغة، لأنها تخلقُ بلاغتها الخاصّة.

لكنّ اللافت في كثير من إنتاجات الراب العربي أنه، بدل أن يكون صدىً صادقًا لتحولات الواقع ومآسي الهامش، انزلق إلى تمثيل حياة افتراضية، مبتورة عن التجربة المعيشة، لا تمتّ بصلة إلى الحيّ ولا إلى سُكانه. ومع ذلك، لا يمكن إغفال أن بعض فناني الراب يكتبون نصوصًا تلامس جوهر الشعر، بلغتهم الخاصة، وإيقاعهم الداخلي، وأسئلتهم الوجودية التي قلّما نعثر عليها في دواوين الشعراء المعترف بهم مؤسسيًا. فهؤلاء يشكّلون، بحق، ورثة الحكمة الجريحة، ويجعلون من الراب فنًّا للتأمل النقدي، لا مجرد منتج استهلاكي عابر.

قد يُفهم الراب، في جوهره، بوصفه «فلسفة بلا فلاسفة»؛ لا لأنه يفتقر إلى جهاز نظري يؤطّره، بل لأنه يُمارس التفكير بعيدا عن علوّ التجريدات المفاهيمية. فهو يعبّر عن الذات حين تنكسر اللغة المهذّبة، وتتخلّى البلاغة عن زينتها، ليُفسح المجال لصوت الغضب وقد اتخذ هيئة إيقاع، وللهشاشة وقد لبست قناع استعارة جريئة، ولليأس وقد وجد في الكلمات المتهالكة مهربًا من الصمت. في الرّاب، لا يُطلب من الإنسان أن يكون حكيمًا أو متّزنًا، بل أن يكون صادقًا، متمرّدًا، مُصرًّا على الكلام حتى وإن خلا العالم من مُستمعين.

ولعلّ ما يجعلُ الرّاب عصيًّا على الاحْتواء هو كونه يعري اللغة، ويخلخل تراكيبها، ويعيد هندستها وفق إيقاع داخلي مشحون بالتوتّر. ربما لهذا السبب، يكون الرّاب اليوم هو اللغة الأخيرة الممكنة، أو اللغة التي تقول إن كل ما سبق لم يعد كافيًا. إنه يضعنا وجهاً لوجه أمام سؤال حادّ: هل ما زلنا نعرف كيف نتكلّم حقًّا؟ أم أن الراب، بصخبه وشرارته وارتجاله، هو الدليل الأخير على أن اللغة لم تمت بعد، بيْد أنها تنزفُ بصوت عالٍ؟

أناشيد ما بعد الإنسان

لم نعد في حاجة إلى صوت رخيم لنغنّي، ولا إلى قافية منتظمة لنكتب نصًّا يُصنَّف شعرًا. يكفي أن يُفتَح الميكروفون، وأن تُعلَن، من خلفه، الحروب الشخصية باسم الحرية. في هذا التمرّد تكمن العبقرية السّوداء للرَّاب: قدرته على تحويل الخلل إلى بنية، والتشويش إلى دلالة، والانفلات من القوالب إلى ملامح لهوية متوترة. هل هو فنّ؟ لعلّه كذلك. لكن المؤكد أنه مسرح زمني لانهيارات الذات، تُعرَض فيه الهشاشة من دون أقنعة.

لا يستنطق الراب الذاكرة، ولا يعقد رهانات على المستقبل؛ إنه صوتُ اللحظة وهي تتفكك تحت وطأة التوتر والرفض. صوت ما بعد الإنسان، حيث الكائن لم يعد يُعرّف عبر الانتسابات الرمزية الموروثة. كل أشكال السلطة مشبوهة، وكل وصاية فخّ مؤجل. لا يغني الرّابور كما يفعل المغني التقليدي، بل يهاجم فكرة الغناء ذاتها، بوصفها تلطيفًا للوجع وتجميلًا للنّدبة. إنّه يُقصي اللّحْن باسم الحقيقة الجَارحة، ويفكك النظام بحثًا عن صدق لا يقبل التجميل ولا يحتملُ المساومة.

في الرّاب، لا تنبع الكلمات من تربة الشعر التقليدي، بل تنمو من شقوق الأرصفة، وتتشكل داخل فجوات الواقع المتصدّع. إنه بلاغة الخراب بامتياز، حيث تتحول الكلمة إلى رصاصة، والبيت الشعري إلى عبوة ناسفة..

لا يُعدّ الرَّاب العربي، بالمعنى الحرفي، ابنًا شرعيًا للحيّ الشعبي، إذ إن نشأته لم تتجذّر في الأزقة كما يُخيّل، بل وُلد في الفضاء الرقمي، على منصة “يوتيوب”، وتغذّى على خوارزميات “سبوتيفاي”، ونشأ في عزلة غرف نوم المراهقين، لا في ساحات الصراع الاجتماعي. لذلك، فإن “شارعه” الحقيقي افتراضي، و”حقيقته” محكومة بمنطق الرقمنة. وما يثير المفارقة هو أن الرّاب يتقمّص خطاب الثائر، ويُحاكي هيئة الغاضب، بينما هو، في بنيته العميقة، منتَج تجاري خاضع لمنطق السّوق.

وإذا كان الراب العربي قد وُلد في رحم المنصات الرقمية، وتربّى على منطق الخوارزمية، فإن بنيته الخطابية تعكس بدورها هذا التشظي الزمني والرمزي. فالرّاب لا يقدّم سردًا متماسكًا ولا يُشيّد حكاية ذات بداية ومآل؛ لا بطل، لا عقدة، ولا مصير. بل يُفرغ ذاته في شذرات متلاحقة، كأنّه ينقل فوضى الذات المعاصرة بلغة صوتية متقطّعة. في هذا الإيقاع السريع – 120 بيتًا في الدقيقة – تتحوّل الحياة إلى ومضات، والموقف إلى انفعال لحظي.

الرّاب أدبُ ما بعد الرّواية

الرابّ ليس سردية تُروى، إنهُ مسحّ للحكاية نفسها، ونفيٌ لمبدأ الثبات السردي. الراوي فيه لا يملك ثقة في نفسه ولا في خطابه، لذلك يصرخ في محاولة يائسة لإثبات وجوده. لا يبتكر بطلاً يُحتذى به، بل يفتّت كل أشكال البطولة، ليغدو بذلك فن التشكيك المطلق: في السياسة، في اللغة، في النظام الرمزي، وفي المعنى ذاته. وهنا يكمن جوهر فلسفته، التي تنبذ البناءات الكبرى، وتؤمن بتفكيك كل سردية شمولية، لتُفسح المجال أمام تعددية لا مركزية، وصوت هش يرفض الانصياع لأي سلطة سردية.

الرّابّ أيضًا نوع من الكوميديا السّوداء: يضحك من ألمه، يسخر من فقره. إنه فنّ “الافتخار بالهشاشة” حيث يتحوّل الانكسار إلى قوة. الرّابور الجيّد ليس من عاش الألم، وإنما من عرف كيف “يسوّقه” بأسلوب لاذع.

أفترض أن الرابّ العربي يُعاني من غياب مَشْروع ثقافي مُتكامل، إذ يتمَاهى كثير من فنانيه مع نماذج غربية دون خضوعها لعملية ترجمة ثقافية تُمكّنها من الانصهار في السّياق المحلي. يصرخ هؤلاء بلغة ليست من صلب تجربتهم، وينقلون أوجاعًا مفترضة لا تعبر عن واقعهم الاجتماعي والوجودي.

لعلّ ما يميّز الرابّ في صورته المعاصرة هو تحوّله إلى مرآة عاكسة لانهيار الذوق الكلاسيكي، لا بوصفه انقطاعًا عرضيًا، وإنما باعتباره مؤشّرا على تبدّل عميق في منطق التلقّي وشروط التعبير. لم تعد القواعد الجمالية تُقدَّس، ولم يعد التطريب غاية فنية، فقد صار التعبير المباشر، والصوت الغاضب، واللهجة النابية، أدوات لاحتلال المشهد. لقد شهدنا انتقالًا حادًا من خطاب يراهن على الانسجام والبلاغة الموروثة، كما في “قُل للمليحة”، إلى خطاب فرداني جافّ في “ما كاينش اللي يساويني”، ومن نبرة الشجن الرومانسي: “أنا في سهادٍ” إلى نبرة أخرى مغايرة: “نعيش وحدي والعدْيان تبان”، وهو ما يُحيل إلى اختزال جذري لمسارات الذوق، وفضح لفراغ رمزي باتت اللغة الكلاسيكية عاجزة عن ملئه. غير أنّ الرّاب لا يخلو من لحظات تُراهن على الصدق، وتلامس جوهر التعبير. ففي تلك اللحظات النادرة، حين يتخلى الخطاب عن التنميط والاستعراض، ينبثق المعنى من الهشاشة، وتتحوّل الشتائم إلى نوع من الحكمة الشعبية، ويصير الغضب الجماعي فعل تأبينٍ لما فُقد من المعنى. فهل يمكن اعتبار الرّاب فنًّا بالمعنى التقليدي؟ قد يكون الجواب بالنفي؛ لكن ضرورته لا تُنكر؛ إذ هو صوتٌ مقاوم وصرخة في وجه التواطؤ الصامت؛ قد لا يقول الرّاب شيئًا مُحكمًا، لكنه يرفض الصمت. وفي عالم منهك بالصمت المُنمَّق، قد يكون مجرد الصراخ فعلًا شعريًّا بديعا في حدّ ذاته.

فهل الرّاب لحظة فنيّة عابرة في تاريخ الثقافة المُوسيقية العَربية المُعاصرة، أمْ هُو تجلٍّ جديد لبلاغة الصّوت في زمن فقدَ فيه المعنى قُدرته على التّماسُ؟ هَلْ يُمكن للرّاب أن ينجوَ من ابتذاله التّجاري ويسْتعيد وظيفته النّقدية بوصفه مرآةً للهوامش؟ وهل يكفي الغضب ليكون مشروعًا جماليًا؟ وهل يحقّ لنا أن نبحث عن الجمال فيما وُلد من القبح، أو عن الحكمة فيما نُسج من الشتائم؟ أم أنّ الرَّاب، في تمرّده المتكرر، يعلن بصيغة فنية ساخرة أنّنا دخلنا زمنًا جديدًا لا يمكن فهمه إلا بالصراخ؟ وإذا كانت كلّ حضارة تنطق بصوتها الخاص، فهل الرّاب هو اللغة الأخيرة لعصر يتكلّم بأطرافه الجريحة؟

لنتأمل؛ وإلى حديث آخر.

المصدر:

هسبريس

المصدر:

هسبريس