- طفرة تقنين القنب الهندي بالمغرب .. منتجات طبية متنوعة وتحديات قائمة

- وزير الفلاحة: قطيع المواشي يشهد تراجعا كبيرا .. وأسعار اللحوم مستقرة

- قطع طرقات وغضب.. منع طائرة إيرانية من الهبوط بمطار بيروت

- غزة بعد الاتفاق مباشر.. توافق على التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

- مباشر.. مباراة الأهلي ضد النصر (0-1) في الدوري السعودي 2024-2025

- سرقة عنيفة توقف "كحيلة" بالعرائش

- تعيينات في مناصب حكومية عليا

- لحظات رعب.. انفجار هاتف محمول داخل جيب امرأة بمتجر برازيلي

- ارتفاع طفيف لتداولات "البورصة"

- بري: لبنان يرفض طلب إسرائيل البقاء بـ5 نقاط جنوباً

- اصطدام حاملة طائرات أمريكية بسفينة تجارية في بورسعيد بمصر

- من شاطئ غزة.. تفاصيل إفراج حماس عن "المحتجز الأميركي"

- بعد تقرير ضرب النووي.. إيران ترد بتصريح "القدرة الجديدة"

- تحديات المرحلة الانتقالية.. سوريا بين تنازلات ودعم الدولي

- وزير الدفاع الأميركي: لم نتنازل لبوتين.. وعلى أوروبا التحرك

- لماذا اختار ترامب السعودية لاستضافة قمته المقبلة مع بوتين؟

- البرهان: الجيش السوداني لن يتخلى عن الذين قاتلوا إلى جانبه

- ما خيارات الدول العربية للتعامل مع خطة الرئيس ترامب بشأن قطاع غزة؟

عيد الحب: هل مات الحب في عصرنا حقاً؟

مصدر الصورة

مصدر الصورة

يبدو الحبّ في زمننا متاحاً أكثر من أي وقت مضى: مع انتشار تطبيقات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي وتزايد الحريات العامة. مع ذلك، هناك شعورٌ عام حول العالم، بأن الحبّ يصبح أبعد عنا يوماً بعد يوم.

إذ أصبح السأم والملل يتسللان سريعاً إلى المرتبطين، فيما يتساءل العازبون لماذا يصعب إيجاد الحبّ رغم فائض الإمكانيات التي يوفّرها زمن التواصل المفرط الذي نعيش فيه.

في السنوات الأخيرة، ازداد الحديث في أوساط المهتمين بعلم الاجتماع عن "نهاية الحبّ"، والمقصود هو نهاية الحبّ بمفهومه الرومانطيقي الذي ورثناه من القرن التاسع عشر عبر الأدب والفن، والذي لا يزال يشكّل تصوّر غالبيتنا عن الحبّ.

فما هي أسباب هذا الشعور العام الذي يصفه البعض بـ"الجائحة العاطفية"، وهل فعلاً نحن نعيش عصر نهاية الحب؟

الغضب من الجنس الآخر

مصدر الصورة

مصدر الصورة

إذا كنتِ امرأة تميلين جنسياً وعاطفياً إلى الرجال، فعلى الأرجح أنك شعرتِ لمرّة واحدة على الأقل، بأنك غاضبة من ميولك الغيرية (للجنس المغاير لجنسك) هذه، بسبب الخيبة التي تشعرين بها حيال الرجال. وقد يكون العكس صحيح أيضاً إذا كنتَ رجلاً غيريّاً.

هذه النزعة المتنامية لدى الأشخاص من ذوي الميول الغيرية، أصبح لها اسماً في السنوات القليلة الماضية وهو: التشاؤم من العلاقات الغيرية (Heteropessimism).

صاغت هذا المصطلح الكاتبة والأكاديمية الإنجليزية إنديانا سيريزن، التي تقول إنه تعبير ينطوي على الندم أو الإحباط أو الإحراج أو فقدان الأمل تجاه التجربة الغيرية.

ويركّز هذا التشاؤم غالباً على الرجال، باعتبارهم الجذر الأساسي للمشكلة.

تقول سيريزن إن هذا التشاؤم لا يتجاوز في الغالب كونه نمطاً أدائياً، أي أن المنتقدين لا يتخلّون عن ميولهم الغيرية هذه، لكنهم يتذمرون من وجودها فقط.

ويشير هذا المصطلح إلى الطريقة التي يتحدث بها الرجال والنساء من ذوي الميول الغيرية غالباً عن علاقاتهم بوصفها مصدراً للمعاناة وعدم التوافق أو خيبة الأمل.

وتنطلق العديد من التعبيرات عن التشاؤم الغيريّ من الصور النمطية الجندرية المتجذّرة في العلاقات بين الرجال والنساء.

فقد تشعر النساء بخيبة أمل بسبب عدم توافر الرجال عاطفياً، أو شعورهم بالأحقيّة، بينما قد يشعر الرجال بأنهم مثقلون بالتوقعات التقليدية للرجولة.

من جهتها، تقول عالمة الاجتماع الفرنسية إيفا إيلوز، إن النساء ينشأن اجتماعياً على مبدأي العناية والرعاية، لذلك هنّ يتعلّقن عاطفياً أكثر من الرجال الذي يميلون أكثر إلى الانفصال والاستقلالية.

وتشرح قائلة: "ينفصل الرجال لأنّ العقلانية صُوّرت تاريخياً على أنها سمة ذكورية. لم تكن كذلك في الأصل، لكنها أصبحت كذلك في القرن التاسع عشر، حين تم تهميش النساء وتصنيفهن كمخلوقات هستيرية، وهو تصنيف رسّخه سيغموند فرويد".

وفي السياق نفسه، يمكن القول إن زيادة الوعي النسوي عند النساء وتوجههن المتزايد إلى الاستقلالية وحماية حقوقهن وحرياتهنّ، ألقى بظلاله على العلاقة الغيرية بين النساء والرجال حتى ضعُفت إلى مستويات غير مسبوقة.

وفي المقابل، ومع تغيّر النظرة إلى الذكورة التقليدية، تبنّى بعض الرجال مواقف أكثر رجعيّة، كما هو واضح في صعود ما يُعرف بـ"المانوسفير" (عالم الرجال).

ويشير مصطلح "المانوسفير" إلى تنامي مجموعة غير منظّمة من المجتمعات الإلكترونية، والمدونات، والمنتديات، والمؤثرين الذين يركّزون على قضايا الرجال، وغالباً ما يروّجون لوجهات نظر مناهضة للنسوية، أو ذكورية متحيّزة ضد النساء، أو رجعية بشأن الجندر والمجتمع.

بين هذه الجماعات نجد "الإنسيلز" (العُزّاب غير الطوعيين)، وهي مجموعة هامشية تعبّر عن استيائها من النساء والمجتمع بسبب فشلها في تحقيق نجاح عاطفي أو جنسي، وقد تبنّت في السنوات الماضية هجمات عنيفة استهدف النساء و"الرجال الناجحين جنسياً".

هذا الواقع زاد من عزلة النساء وفاقم نزعة التشاؤم من الغيرية.

وفي الوقت نفسه، أدى تغيّر معايير العلاقات، وارتفاع معدلات الطلاق، وتراجع معدلات الزواج، إلى دفع الكثيرين إلى التعامل مع الالتزام الغيري بشكّ، خوفاً من فشلٍ، يبدو لهم أنه حتميّ.

نظريات "نهاية الحب"

مصدر الصورة

مصدر الصورة

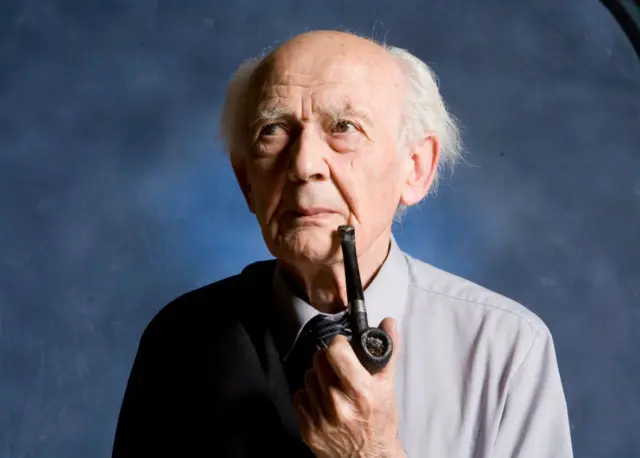

واحدة من أوائل النظريات حول "نهاية الحب" ولو أنها لم تستخدم التعبير نفسه، هي أطروحة عالم الاجتماع البولندي زيغمونت باومان عن "الحب السائل" (2003) .

كامتداد لأطروحته عن "الحداثة السائلة"، كرّر باومان استخدام استعارة السيولة للحديث عن "ما لا يمكنه الاحتفاظ بالشكل نفسه لمدة طويلة. على عكس المواد الصلبة حيث ترتبط الجزيئات ببعضها بقوة كبيرة".

يرى باومان أن الحداثة السائلة (وهو اسم آخر اختار أن يطلقه على فترة "ما بعد الحداثة")، قد أعادت تشكيل العلاقات العاطفية، حيث أصبحت تتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار.

في المجتمعات التقليدية، كانت العلاقات العاطفية تقوم على روابط قوية ودائمة، مدعومة بمؤسسات اجتماعية صلبة كالأسرة والدين والعادات.

أما اليوم، فقد باتت هذه الروابط أكثر مرونة، لكنها أيضاً أكثر هشاشة، حيث أصبح الحب أشبه بسلعة استهلاكية تُستبدل عند أول علامة على عدم الرضا.

يرى باومان أنّ الأفراد في المجتمع الحديث يتأرجحون بين رغبتين متناقضتين: الحاجة إلى الارتباط العاطفي والأمان، والخوف من الالتزام وفقدان الحرية الشخصية.

ويوضح هنا أنه في عام 1929، اقترح فرويد في كتابه "قلق في الحضارة" أن "العديد من اضطراباتنا النفسية تنبع من دخولنا إلى الحضارة، حيث اضطررنا إلى التخلي عن جزء من حريتنا الشخصية مقابل الحصول على مزيد من الأمان، لحماية أنفسنا من خيبات الأمل الاجتماعية، والأمراض، والحروب، وغيرها".

وكأن الحضارة تقوم على مبدأ المقايضة: تتخلّى عن شيء مقابل الحصول على شيء آخر.

الحب السائل، بحسب باومان، هو "حب بلا جذور، بلا التزام حقيقي، وهو انعكاس لتحولات أعمق في بنية المجتمع الحديث، حيث لم يعد هناك مكان للروابط الدائمة، بل أصبحت كلّ العلاقات، بما فيها الحب، مجرد تجارب مؤقتة ضمن عالم سريع الزوال".

ويقول باومان إن "ما بعد الحداثة" أو "الحداثة السائلة"، هي "الحداثة، ناقص الوهم".

وهذا الوهم، هو الاعتقاد بإمكانية وجود حالة نهائية للتاريخ، ثابتة، لا يبقى عندها شيء آخر للقيام به سوى الاستمرار والتكرار.

ولعلّ زوال هذا الوهم في المجتمعات المعاصرة، أدى أيضاً إلى النظر إلى الحبّ "الصلب"، بتوجّس، كوهمٍ آخر يقيّد الأفراد ويضع حدوداً أمام احتمالات وإمكانيات يريدونها لا نهائية.

الوفرة و"نزع السحر" عن الحب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

ترى عالمة الاجتماع الفرنسية إيفا إيلوز، أن الندرة والممنوع كانا دائماً عنصرين أساسيين في تشكيل الرغبة، لكن في عصرنا الحالي عصر "مجتمع الوفرة"، حيث يبدو أن كل شيء متاح بأعدادٍ كبيرة، تشهد التجربة العاطفية نوعاً من الانكماش والتراجع.

في كتابها "نهاية الحبّ: سوسيولوجيا العلاقات السلبية"، تقول إيلوز إن الحديث عن "نهاية الحب" هو في جوهره حديث حول "نزع السحر عن الحبّ".

فالحبّ الرومانطيقي كما يتصوّره الغرب، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الحب الإلهي، لا سيما كما عُبّر عنه في المسيحية.

إنه حبٌّ مطلق، وفريد، ومقدس، وكثيف.

ويشير نزع السحر إلى عملية تجريد الأشياء من طابعها المقدّس، إما لأننا بدأنا نراها من خلال منظور العلم، أو لأننا بتنا نتعامل معها كأشياء تُستَخدم إقتصادياً.

نزع السحر والعقلانية يعنيان، على سبيل المثال، "عدم القدرة على رؤية هذه الشجرة ككائن إلهي بخصائص فوق طبيعية بإمكانه أن يحميني، بل أراها كموضوع للدراسة العلمية أو كمادة أولية لصناعة الورق فقط".

وهذا بالضبط ما حدث مع الحب حيث أنه مع الوقت "فقدت نظرتنا إليه البراءة"، في رأيها.

منذ بداية القرن العشرين، وبخاصةٍ مع ظهور التحليل النفسي، أصبح الحب تدريجياً موضوعاً للدراسة العلمية، سواء من خلال التحليل النفسي أو علم الأحياء أو علم النفس التطوري.

اليوم، يمكن للمراهقين أن يقولوا ببساطة إن "الحبّ ليس إلا تفاعلاً هرمونياً لا أكثر".

هذا ما يجعل تحويل الحب إلى موضوع للمعرفة والتسويق، هو ما يساهم في نزع السحر عنه.

"نهاية الحبّ تعني نهاية الإيمان به، وعندما أقول إيمان، أستخدم هذا المصطلح عن قصد، لأن الحب، في نظري، كان دائماً يشبه إلى حد بعيد إيماناً دينياً"، تقول إيلوز.

"تحوّلات السوق"

مصدر الصورة

مصدر الصورة

ولأنّ الخاص والحميم هو شأن سياسي أيضاً، يعكس الحديث عن "زوال الحبّ" أزمة ثقافية وحضارية، إذ تتجسّد في العلاقات العاطفية، البُنى الاجتماعية الأخرى، ويتكشّف كيف أنها ليست هياكل مجردة، بل هي أنساق معاشة ومتغيّرة.

تقول إيلوز إن مساءلة الأدوار الجندرية والتغيّر الذي شهدته والذي ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، أدى أيضاً إلى تغيّر في الحب.

حتى الحرب العالمية الثانية، كانت الجنسانية والزواج والحب مترابطين بشكل وثيق، وهذا تحديداً ما ورثناه عن الرومانطيقيين الذين نجحوا في تحرير الحبّ والارتباط من هيمنة التقاليد في العصور السابقة، في انتصارٍ للإرادة الحرّة على ما كان في السابق يُفرض من الخارج.

لكن بعد ستينيات القرن الماضي، تفجّرت هذه العلاقة وانفصلت هذه الممارسات الثلاث.

فأصبح الأفراد في المجتمعات الحديثة، يعيشون مسارات جنسية أو رومانسية لا تتطابق بالضرورة مع مساراتهم الزوجية أو مشاريعهم العائلية.

في رأيها، أنه منذ الستينيات مع تنامي الحريات الجنسية، ثم في السبعينيات مع التحولات التي فرضتها الحركات النسوية، بدا وكأن العلاقات أصبحت أكثر تحرراً، لكن هذه الحرية "سُلبت وأعيدت صياغتها وفق منطق السوق والاستهلاك".

مع تحرير الحبّ والجنسانية من القيود الاجتماعية القديمة وجعلهما يعتمدان على خيارات شخصية وليس على المنطق الاجتماعي كما كان سابقاً، أصبحت المعايير لاختيار الشريك تخضع في الوقت الراهن لسيكولوجية الانترنت – التفضيلات التي تزكّيها الخوارزميات في تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي – ومنطق السوق.

وبالتالي، لم يعد هناك متسع لـ"الوقوع" في الحبّ.

الحب "المجنون" الذي كنّا نقرأ ونسمع عنه في السابق، أصبح أكثر ندرةً اليوم، فيما باتت تطغى على الأفراد نزعة إلى عدم الالتزام، أو ما تسمّيه إيلوز تحديداً "خيار عدم الاختيار".

الحب كـ"مرآة نجاح"

من جهته، يرى الفيلسوف الألماني ذي الأصول الكورية الجنوبية، بيونغ-تشول هان، أن أزمة الحب اليوم ليست ناتجة عن "وفرة" الآخرين، كما هو رأي إيفا إيلوز، بل عن "تآكل" الآخر نفسه.

ففي عالم يتمحور حول الذات، يقول إن الآخر لم يعد موجوداً كموضوع رغبة، بل كمرآة لنجاح الفرد، كأداة لتأكيد الذات بدلاً من أن يكون تجربة تقود إلى الانفتاح على الآخر.

في ظلّ هذا التحول، يقول هان إن الجنس أصبح مجرد وسيلة لتخفيف التوتر، معادلة حسابية للمتعة، وحين تُنزع الآخرية من الآخر، لا يعود الحب ممكناً بل يتحوّل إلى مجرد استهلاك.

في كتابه "مجتمع الاحتراق الوظيفي"، يرى هان أنّ الهوس بالإنجاز وبالتحقيق المستمر للأهداف، في زمن تتفشى فيه "نرجسية الذات"، أدى إلى انتشار الإرهاق الجماعي والاكتئاب.

ويقول: "لم نعد بحاجة إلى قوى خارجية تضغط علينا لزيادة إنتاجيتنا، فقد استبطنّا قيم الأداء الأمثل والإنجاز الفردي لدرجة أننا أصبحنا نستغل أنفسنا بأنفسنا. لم يعد هناك سيّد خارجي يفرض علينا العمل، بل تحوّلنا إلى سيّد وعبد في آنٍ واحد، حيث أصبحنا نخوض صراعاً طبقياً ضد ذواتنا".

في المجتمعات الحديثة، انتقلنا من مجتمعات تقوم على الانضباط والقمع الخارجي (النموذج الفرويدي للسلطة الأبوية) إلى مجتمعات تقوم على الإنجاز، حيث لم يعد الضغط مفروضاً من الخارج، بل أصبح داخلياً، نابعاً من ذات تسعى بلا توقف إلى تحقيق المزيد.

وهنا، تشير عالمة الاجتماع والمحللة النفسية السلوفينية، ريناتا ساليكل، إلى أنه في مواجهة هذه "الإتاحة المطلقة"، بات الأفراد "يبتكرون ممنوعات جديدة بأنفسهم".

هذا السعي المحموم وراء النجاح والسعادة والإنتاجية المطلقة يبتلع كل القيم والعلاقات الإنسانية، مؤدياً إلى تلاشي "الآخر"، برأي هان.

فمع استحواذ الفرد على ذاته وانشغاله الدائم بتحقيق ذاته، لم يعد هناك مكان للحب أو للروابط العميقة، بل أصبحت كل العلاقات خاضعة لمنطق الإنجاز.

في كتابه "محنة إيروس"، يشير هان إلى أن المجتمع المعاصر أصبح محكوماً بالنرجسية والانغلاق على الذات، مما أدى إلى فقدان الرغبة واختفاء القدرة على الانفتاح على الآخر.

يشرح ذلك قائلاً: "لم يعد الفرد قادراً على الالتفات إلى الآخر أو للغريب أو لمن هو خارج ذاته، بل بات يدور حول نفسه في حلقة مغلقة، غير قادر على بناء علاقات حقيقية".

هل هناك أمل؟

بالنظر إلى هذا الواقع الذي قد يبدو للوهلة الأولى قاتماً، هل لا يزال هناك ضوء ما يحثّنا على عدم فقدان الأمل بالحبّ؟

لعلّ الإصرار على بناء علاقة عميقة بالآخر، خارج منطق الإشباع الفوري والمنفعة السريعة، يشكّل مقاومة لهذا الواقع.

يرى هان أيضاً، أن الحلّ للخروج من هذا المأزق، يكمن في استعادة القدرة على التأمل والترحيب بـ"الملل العميق" كحالة ضرورية لاستعادة الذات وفهمها، بعيداً عن دوامة الإنتاجية القسرية التي "تبلعنا" في الوقت الراهن.

قد يكون الحبّ كما عرفناه انتهى فعلاً، ولكن لا داعي للخوف.

لعلّه علينا الآن أن نكرّر مع الشاعر الفرنسي آرتور رمبو جملته الشهيرة: "الحبّ، علينا أن نُعيد اختراعه".

المصدر:

بي بي سي

المصدر:

بي بي سي