- البعد الدولي-صراع الأجندات بين الميكانيزم ومؤتمر باريس (2)

- "بعينين مفتوحتين وذاكرة حاضرة".. كيف خاضت طهران مفاوضاتها مع واشنطن؟

- وزير خارجية فرنسا في اليوم الاول لزيارته لبنان: للانتقال إلى حصر السلاح شمال الليطاني

- لبنان وسوريا بين زمنين ونظامين... ماذا بعد اتفاقية نقل المحكومين؟

- الأرصاد الجوية: انخفاض بدرجات الحرارة غدًا مع رياح ناشطة وأمطار غزيرة أحيانًا

- آخر خبر عن الرواتب.. إقرأوا ما هو جديد

- من سوريا.. رسالة شكر رسمية إلى الدولة اللبنانية

- اتصالات مشبوهة يتلقاها لبنانيون.. خطر تقني وراءها؟

- لماذا قد يواجه ترامب "معضلات صعبة" بدون "انتصارات سهلة" مع إيران؟

- واشنطن تعتزم عقد أول اجتماع لقادة "مجلس سلام غزة" قريبا

- ترامب: أجرينا محادثات جيدة مع إيران ويبدو أنهم يريدون إبرام اتفاق

- ما بعد واشنطن: الجيش اللبناني بين ضغوط غراهام وحسابات الإدارة الأميركية الأوسع

- مصادر تنفي التزام ترامب لنتنياهو: نزع سلاح حماس يستغرق أكثر من 60 يوما

- قنصليات ورسائل.. رد كندي-فرنسي على طموحات ترامب في غرينلاند

- ممداني يهاجم شرطة الهجرة ويعزز قوانين "المدينة الملاذ"

- بوليتيكو: مسؤولو انتخابات يتأهبون لمواجهة تدخلات ترمب في النتائج النصفية

- أول تعليق من ترامب على الفيديو "المسيء" لأوباما وزوجته

- ترمب يشيد بالمحادثات مع إيران ويلوّح مجددا بأسطول بحري ضخم

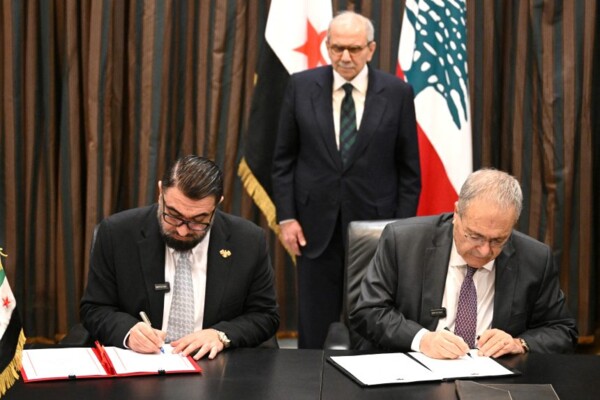

لبنان وسوريا بين زمنين ونظامين... ماذا بعد اتفاقية نقل المحكومين؟

تعود العلاقات ال لبنان ية–السورية إلى واجهة الاهتمام من بوابة ملفٍّ يبدو في ظاهره قضائيًا وتقنيًا، لكنه يفتح تلقائيًا على أسئلة سياسية تتجاوز مضمونه المباشر. فالاتفاقية القضائية التي وُقّعت في السراي الحكومي، والخاصة بنقل محكومين سوريين من السجون اللبنانية إلى دمشق لاستكمال تنفيذ محكومياتهم، مع اشتراط موافقة المحكوم على النقل، لا تُقرأ فقط بوصفها خطوة لمعالجة ملفٍ "ساخن" يثقل كاهل الدولة اللبنانية، بل كإشارة أولى إلى طريقة جديدة يُفترض أن تُدار بها العلاقة بين بيروت ودمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد وولادة " سوريا الجديدة".

في الظاهر، يمكن التعامل مع الاتفاقية كآلية تساعد في إقفال بند قضائي–إداري، وتخفيف ضغطٍ متراكم داخل السجون، وفتح قناة تعاون بين سلطتين قضائيتين. غير أن هذا النوع من الملفات، في التجربة اللبنانية مع سوريا، لم يكن يومًا محايدًا تمامًا. فالقضاء، كما الأمن والحدود، كان مرارًا ممرًا للتأثير المتبادل، وأحيانًا ساحة تُستثمر سياسيًا، ما يجعل أي ورقة من هذا النوع قابلة لأن تتحول إلى اختبار سيادي: اختبار لقدرة الدولة على وضع معايير واضحة، ولقدرة الطرف الآخر على احترام منطق المؤسسات لا منطق الرسائل.

وفي خلفية هذا المشهد، تتردد في الأوساط السياسية إشارات إلى رغبة سورية في إقفال الملف سريعًا بوصفه مدخلًا لتصويب العلاقات، لا سيما مع تداول مقاربة تعتبر أن جزءًا من الأحكام بحق بعض المحكومين ارتبط بسياقات سياسية تعود إلى مرحلة النظام السابق. وبينما يمكن قراءة ذلك ضمن سجال طبيعي بين دولتين تحاولان ترتيب مرحلة انتقالية، يبقى السؤال الأساسي: هل تؤسس الاتفاقية لمسار مؤسساتي يُستكمل ويُبنى عليه، أم أنها تسوية ظرفية تُنهي ضغطًا آنيًا وتترك بنية العلاقة على حالها؟

لماذا يبدأ "الفصل الجديد" من القضاء؟

قد يبدو غريبًا أن تُفتَح صفحة سياسية جديدة عبر اتفاق قضائي. لكن من يعرف تاريخ العلاقة بين لبنان وسوريا يدرك أن الملفات القضائية كانت، في مراحل مختلفة، أكثر من ملفات عدالة. ولهذا بالذات يُفترض أن تكون نقطة البدء القضائية محاطة بحساسية مضاعفة، إذ إنّ أي ثغرة في الضمانات ستوقظ ذاكرة اللبنانيين على مرحلة الوصاية التي لم ينسوها أساسًا، كما أن أي استسهال في التنفيذ سيُترجم فورًا باعتباره عودة إلى منطق "التسويات فوق العدالة".

بهذا المعنى، تُقرأ الاتفاقية كعلامة انتقال بين زمنين ونظامين: زمن كانت تُستدعى فيه قنوات القضاء والأمن لتثبيت نفوذ عبر مسارات غير رسمية، وزمن يُفترض أن تُستعاد فيه هذه القنوات إلى وظيفة الدولة وحدودها. لذلك، لا يكون معيار نجاح الاتفاقية في لحظة التوقيع بقدر ما يكون في ما يليها، من خلال العمل على آليات متابعة واضحة، وشروط نقل محددة، وحدود فاصلة بين مقتضيات القضاء ومقتضيات السياسة.

وعليه، لا تُقاس أهمية الاتفاقية بعدد الأسماء التي قد تشملها، بل بمنطق التنفيذ نفسه: من يقرر، وفق أي معايير، وبأي ضمانات، وكيف تُدار الاعتراضات إن ظهرت، فالوثيقة تعالج بندًا محددًا، لكنها تختبر طريقة إدارة الملفات الحساسة بين بيروت ودمشق، وتختبر قدرة الطرفين على تحويل التفاهمات من “لحظة سياسية” إلى “مسار مؤسساتي” له قواعد ثابتة.

من زمن الوصاية إلى المؤسسات

لا تكمن أهمية الاتفاقية القضائية في مضمونها فحسب، بل في شكلها أيضًا، باعتبارها أول تفاهم ينجَز بين الدولة اللبنانية والسلطات السورية الجديدة، وبالتالي أول اختبار عملي لعلاقة ما بعد الأسد. فقد أثار سقوط النظام وصعود الرئيس أحمد الشرع أثارا انطباعات متباينة في الداخل اللبناني، بين من رأى في التحول فرصة لتصويب العلاقات على قاعدة الندّية، ومن عبّر عن هواجس من طبيعة النظام الجديد وخلفياته واتجاهاته التي لم تستقر بالكامل بعد.

على امتداد العقود الماضية، كانت العلاقات اللبنانية-السورية تُدار غالبًا بميزان غير متكافئ، يتقدم فيه الأمن على السياسة، وتتقدم فيه القنوات غير الرسمية على المؤسسات. وقد بلغ هذا النهج ذروته قبل العام 2005، حين امتلك النظام السوري نفوذًا مباشرًا وغير مباشر داخل لبنان، وتكيّفت المؤسسات اللبنانية بدرجات متفاوتة مع واقع قائم أكثر مما أنتجت واقعًا جديدًا، فيما تحولت الملفات الأمنية والقضائية إلى أدوات نفوذ بقدر ما كانت ملفات إدارة دولة.

وبعد الانسحاب السوري عقب اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عام 2005، لم تتحول العلاقة تلقائيًا إلى علاقة طبيعية، بل دخلت مرحلة "قطيعة رمادية" اتسمت بتواصل متقطع وملفات مفتوحة بلا إطار ثابت. ثم جاءت الحرب السورية لتقلب المعادلة مرة أخرى، وتضيف قضايا أكثر سخونة، من تدفق اللاجئين، إلى صعود شبكات التهريب، واتساع اقتصاد الظل، مرورًا بتحول الحدود إلى شريط للاشتعال أو الاستثمار.

اختبار للعدالة والذاكرة

استنادًا إلى ما تقدّم، تبدو مرحلة ما بعد سقوط الأسد فرصة لإعادة التأسيس، ليس بمعنى مسح الماضي، بل بمعنى إعادة تعريف قواعد اللعبة: هل يمكن تحويل العلاقة من إدارة تداخلات إلى إدارة مؤسسات؟ هنا بالضبط تصبح الاتفاقية القضائية ذات معنى يتجاوز مضمونها، لأنها تختبر، على ملف محدد وقابل للقياس، ما إذا كانت المرحلة الجديدة تُنتج قواعد تعامل ندّية من دولة إلى دولة، أم أنها تكتفي بتسويات ظرفية تخفف الضغط من دون أن تغير بنية العلاقة.

ضمن هذا السياق، يُقدَّم الشرط المتعلق بموافقة المحكوم على النقل بوصفه ضمانة أساسية ضد النقل القسري، لكنه يفتح في العمق أسئلة لا يمكن تجاهلها: ما البيئة القانونية في بلد الاستقبال؟ ما آليات المتابعة والتحقق؟ وكيف يمكن طمأنة الرأي العام إلى أن التنفيذ لن يتحول إلى "تفريغ سجون" بمعزل عن مقتضيات العدالة أو عن حقوق الضحايا إن وُجدت؟.

ماذا بعد الاتفاقية القضائية؟

على أهمية الاتفاقية، فإنها لا تُنهي النزاع على تعريف العلاقة، بل تنقله إلى مستوى أكثر تعقيدًا: ماذا بعد؟.

فبين البلدين ملفات لا تقل حساسية، على رأسها ملف المفقودين والمخفيين قسرًا بما يشكله من جرح سياسي وأخلاقي في الوعي اللبناني؛ وملف الحدود والمعابر بما يحمل من تهريب وتداخلات واقتصاد ظل؛ إضافة إلى ملف اللاجئين بما يتصل بضمانات العودة وواقع الأمان؛ وملف "فلول النظام السابق" وما يرافقه من مخاوف أمنية أو توظيف سياسي.

هذه الملفات تفرض نفسها لأن أي محاولة جدية لإعادة تأسيس العلاقة لا يمكن أن تتجاهل "الملفات الثقيلة"، ولا يمكن أن تبقيها خاضعة للمزاج أو للمقايضات. وفي المقابل، لا يمكن القفز فوق الهواجس التي ترافق التعامل مع النظام الجديد في دمشق. فبالنسبة إلى شريحة من اللبنانيين، لا يكفي سقوط نظام قديم كي تُولد دولة مؤسسات تلقائيًا، إذ ثمة خوف من انتقال غير مكتمل، ومن سلطة لا تزال قيد التشكل، ومن توازنات داخل سوريا قد تدفع لاحقًا إلى إعادة إنتاج النفوذ بأساليب مختلفة: نفوذ أقل صخبًا، يتسلل عبر الملفات بدل أن يفرض نفسه عبر السياسة المباشرة.

لذلك، فإن معيار الندّية لا يُقاس بالنوايا ولا بالتصريحات، بل بإجراءات قابلة للمراقبة: هل تُبنى العلاقة على نصوص واضحة وآليات تنفيذ؟ هل تُحترم استقلالية القضاء؟ هل تُفتح قنوات دبلوماسية وإدارية نظامية بدل القنوات غير الرسمية؟ وهل تُدار الملفات الحساسة بوثائق ومتابعات لا برسائل أمنية؟.

امتحان تعريف العلاقة

في المحصلة، القيمة السياسية لاتفاقية اليوم ليست في توقيعها، بل في ما ستكشفه الأسابيع والأشهر المقبلة. فإذا تبيّن أن التنفيذ يجري ضمن قواعد واضحة، وأن الملف القضائي يُدار بعيدًا عن الاستثمار السياسي، وأن الخطوة تُستتبع بنقاشات جدية حول الملفات الأثقل، فسنكون أمام بداية انتقال من "علاقة محكومة بالماضي" إلى "علاقة تُصاغ بالمصالح وبالقانون". أما إذا تحولت الاتفاقية إلى عنوان دعائي، أو إلى بوابة لتسويات رمادية، أو إلى مادة تجاذب عند أول احتكاك، فستُقرأ كدليل على أن الزمن القديم لم يغادر، وأن تغيير النظام لا يكفي ما لم تتغير الدولة وآلياتها.

وفي بلدين يختلط فيهما القانون بالسياسة سريعًا، ستكون القيمة الحقيقية لاتفاق اليوم في ترجمته لا في توقيعه، فهل يبدأ العهد الجديد بآليات تحمي السيادة والحقوق معًا، أم بلحظة تفاؤل قصيرة تُبددها أول أزمة؟ الإجابة لن تقولها التصريحات، بل المسار الذي سيتبع هذه الورقة... ورقة بعد ورقة.

المصدر:

النشرة

المصدر:

النشرة