- «خالي لا يؤذي نملة» — لقاء مؤلم مع زينب زيداني لموقع «بكرا» بعد قتل محمد حجازي

- المحكمة المركزية في القدس تمنع الوزيرة غولان من إجراء تعيين سياسي في هيئة التطوير الإقتصادي في المجتمع العربي

- ترامب يعلن من الدوحة: إذا لزم الأمر، سترسل قطر قوات إلى غزة

- نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي يؤكدان التزامهما بنزع سلاح حماس واعادة المختطفين

- غزة بعد الاتفاق.. جرحى بنيران الاحتلال في القطاع وتصاعد هجمات المستوطنين بالضفة

- الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال ناشط من الجهاد الإسلامي في النصيرات

- اعتقال عارضة أزياء معروفة بشبهة تورطها في جريمة قتل في وسط البلاد

- مئات يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن المتهمين بحرق الحاويات – وانتقادات لتسييس القضاء

- ماراتون كفر قرع الاول تحت شعار “خطوة نحو الصحة”

- نادٍ سعودي يتعهد بمحاسبة لاعبه علي جاسم بسبب تصريح "جدلي"

- ترامب يلتقي أمير قطر ورئيس وزرائها خلال توقف في الدوحة

- عين إسرائيل على أنفاق غزة: تدميرها هدف استراتيجي

- كاتس: تدمير الأنفاق ونزع سلاح حماس هو الهدف الأهم في غزة

- مسؤولان لـCNN: فريق مصري سيساعد في البحث عن جثث الرهائن بغزة

- هل يتكرر الأمر مجددًا؟.. مراسل CNN يُحلل احتمال لقاء ترامب وكيم قريبًا

- فريق مصري يدخل غزة للمساعدة في العثور على جثث الرهائن

- فريق مصري يدخل غزة لتحديد مواقع جثث الأسرى القتلى لأول مرة منذ وقف إطلاق النار

- فريق مصري يدخل غزة للمساعدة في العثور على جثث الرهائن الاسرائيليين

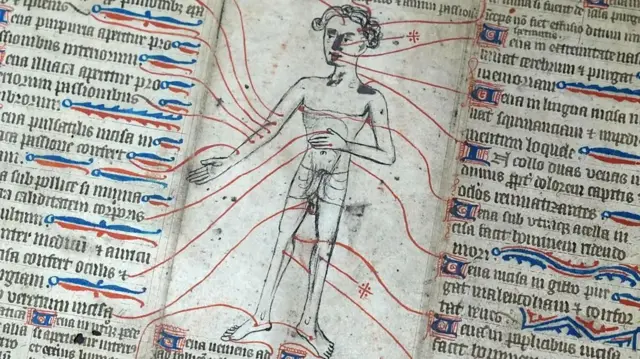

هل يجب علاج الحُمّى دائماً؟ اللغز الذي حيّر الأطباء عبر العصور

مصدر الصورة

مصدر الصورة

تُعدّ الحُمّى حالة غير مريحة ومصدر إزعاج لمن يُصاب بها، بل قد تنطوي على خطورة أحياناً، إلا أنها تمثل عنصراً أساسياً في آليات دفاع الجسم عن نفسه.

فعندما يصيبك الأرق في الساعة الثالثة فجراً، ويبلل العرق بشرتك وتنتابك نوبات رعشة، فهذه إشارة إلى أن ثمّة شيئاً غير طبيعي في الجسم، لاسيما عندما تشعر بحرارة شديدة، كحرارة الأفران، تتصاعد نحو جبينك، وقشعريرة باردة تنحدر على طول ظهرك، حينئذ يتملكك شعور بالعجز والارتباك والإجهاد، وقد تُطمئن نفسك قائلاً: "إنها مجرد حمى".

وتُعد الحمى حالة مرضية تطورية تعود إلى ما يزيد على 600 مليون عام، وتمثل عرضاً شائعاً لمجموعة واسعة من العدوى الفيروسية والبكتيرية والفطرية، وقد اختبر معظمنا هذا العرض أثناء الإصابة بالإنفلونزا، على سبيل المثال.

كما ارتبطت الحمى تاريخياً بأمراض خطيرة، وغالباً مميتة، إلى درجة أن اسمها أصبح جزءاً من تسمية العديد من تلك الأمراض مثل: الحمى القرمزية، حمى الضنك، الحمى الصفراء، حمى لاسا، وغيرها الكثير.

وعلى الرغم من ذلك، فإن البشر لم يتوصلوا إلى فهم شامل للآليات التي تنتج بها أجسامنا الحمى إلا في القرن العشرين.

فما السبب الدقيق وراء إصابتنا بالحمى؟ وهل من الضروري دائماً التدخل لعلاجها؟ وعند أي مرحلة تنتقل من كونها مصدر إزعاج ينطوي على فائدة إلى حالة صحية تتسم بالخطورة؟

فصد الدم كعلاج

كان أسلافنا على وعي تام بخطورة الحمى، وقد ساهم ذلك في ظهور تصوّرات مثيرة للاهتمام حول كيفية عمل الجسم، وفقاً لما تقوله سالي فريمبتون، الباحثة في مجال الإنسانيات والرعاية الصحية ومؤرخة الطب بجامعة أكسفورد.

وتقول: "في وقتنا الحالي ندرك أنه عندما تصاب بحمى ، فهذا يشير إلى وجود أمر ما يحدث في الجسد. غير أن الكثيرين في العصور الحديثة المبكرة وحتى القرن التاسع عشر، كانوا ينظرون إلى الحمى على أنها مرض مستقل".

ولجأ الإغريق القدماء إلى معالجة الحمى بوسائل متعددة، بداية بالصوم القسري وحتى فصد الدم، وقد استُخدم كلا الأسلوبين حتى القرن التاسع عشر في محاولة لخفض الحرارة.

وتوضح فريمبتون أن التحول الجوهري في فهم الحمى حدث مع ظهور نظرية الجراثيم، بعد أن ازداد إدراكنا لطبيعة العدوى، وبدأ يُنظر إلى الحمى بوصفها عرضاً لمرض معين، وليس مرضاً مستقلاً.

ومعروف اليوم أن الحمى تمثل عنصراً أساسياً من الاستجابة المناعية الفطرية للجسم تجاه العدوى، وتوجد هذه الظاهرة في مختلف الحيوانات في المملكة الحيوانية، سواء لدى الفقاريات ذات الدم الحار أو البارد، فالرعشة التي تظهر مع بداية الحمى، ويعقبها عرق مستمر عند انحسارها، يشكّلان معاً آلية إنذار وهجوم يطلقها الجسم لمواجهة العدوى المتسللة.

وتشير الحمى إلى أن الميكروبات والعوامل المرضية الأخرى تسعى إلى الاستقرار داخل أجسامنا، وأن أجسامنا تقاومها، وعلى الرغم من انزعاج أجسامنا من ذلك، فهي تساعد في التخلص من هؤلاء الغزاة. بيد أنها، إذا تُركت دون مراقبة، قد تتحول إلى شيء ضار للجسم.

ما هي الحمى؟

مصدر الصورة

مصدر الصورة

ويميّز الحمى عادة حدوث ارتفاع في درجة حرارة الجسم إلى ما يزيد على 38 درجة، وقد تظهر بوصفها استجابة طبيعية للجسم تجاه العدوى، لكنها قد تنتج كذلك عن أمراض مناعية ذاتية، أو اضطرابات التهابية، أو عقب تلقي التطعيم.

وعندما تستجيب أجسامنا لتهديد فيروس أو ميكروب مرضي، بما في ذلك العدوى الفطرية أو البكتيرية، ترتفع درجة حرارة الجسم عن معدلها الطبيعي، وتُعد هذه الآلية جزءاً مهماً من استجابة الجهاز المناعي، إذ تجعل البيئة الداخلية للجسم غير ملائمة لتلك الكائنات الضارة، فتواجه صعوبة في التكاثر أو الاستمرار عند هذه الحرارة المرتفعة.

ويقول ماورو بيرتي، أستاذ علم الأدوية المناعية وخبير علاج الالتهابات في جامعة كوين ماري بلندن بالمملكة المتحدة: "يتبين للجسم وجود شيء غريب، كالفيروسات أو البكتيريا. ويجري تعديل منظم الحرارة قليلاً لرفع درجة الحرارة إلى مستوى يتيح استجابة أكثر فاعلية لهذا الخطر. كي تعمل الخلايا والإنزيمات بشكل أفضل، وهذه بالطبع عملية إعادة ضبط مؤقتة".

وفي أجسامنا توجد نطاقات دقيقة تفصل بين البرودة المفرطة، والحرارة المثالية، والحرارة المفرطة، فعند انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية دون 35 درجة، يبدأ حدوث الرجفة، ويصبح الكلام متلعثماً، مع تباطؤ التنفس.

في المقابل يشكل ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية لفترة طويلة فوق المعدل الطبيعي خطراً على الأنظمة الداخلية للجسم، بما في ذلك الجهاز العصبي المركزي، خاصة عندما تتجاوز 40 درجة، وقد يؤدي ذلك إلى الهلوسة، ونوبات الحمى، وحتى الوفاة.

نتائج الحمى

في حين تتضمن الحمى ارتفاعاً منظماً لدرجة حرارة الجسم الداخلية (نقطة الضبط)، فإن مصطلح فرط الحرارة يشير إلى ارتفاع حرارة الجسم بطريقة غير منظمة وخارج نطاق التحكم الحراري، وإذا جرى القضاء على التهديد الملاحظ للجسم، تنكسر الحمى، وتنتهي نوبة الحمى عندما ينجح الجسم في القضاء على العدوى، إما بمفرده أو بمساعدة أدوية طبية حديثة، مثل المضادات الحيوية للعدوى البكتيرية.

وتعد الحمى أحد أعمدة مقاومة الالتهاب، فهي استجابة طبيعية للجسم تجاه الضرر مثل الإصابات أو العدوى، وتصاحب الحمى، إلى جانب الألم والاحمرار وتراكم السوائل التي تؤدي إلى حدوث تورم، حدوث خلل في الوظائف الطبيعية للمناطق والأنظمة المصابة عند استجابة الجسم لتلك المخاطر، كما تعمل هذه التفاعلات معاً لضمان استجابة الجسم سريعاً للخطر، سواء كان عدوى معدية أو خطراً غير معدٍ، بحسب بيرتي.

ويتعرض الأطفال الصغار للحمى لأسباب مماثلة لتلك التي تصيب البالغين، غالباً نتيجة العدوى الفيروسية أو البكتيرية، بيد أنهم أكثر حساسية لها، إلى حد كبير بسبب طول الفترة التي يحتاجها جسمهم لمعايرة منظم الحرارة الداخلي، فضلاً عن ذلك، فإن منطقة تحت المهاد في الدماغ، وهي المنطقة المسؤولة عن إفراز الهرمونات التي تنظم درجة حرارة الجسم، لا تزال تتعلم الاستجابة للبيروجينات، وهي المواد التي تحفز الجهاز المناعي فتؤدي إلى ارتفاع الحرارة.

وتتفاعل البيروجينات مع منطقة تحت المهاد في الدماغ، المسؤولة عن تنظيم حرارة الجسم، لرفع درجة الحرارة إلى مستوى يصعب عنده تكاثر البكتيريا والفيروسات وبقاؤها على قيد الحياة، بيد أن هذه الميكروبات عادة لا تتكيف مع ارتفاع الحرارة خلال نوبات الحمى، إذ أن ذلك لا يعود عليها بالنفع على المدى الطويل، فقد يؤدي إلى تقليل فعاليتها.

فائدة استمرت آلاف السنين

على الرغم من بذل جهود حثيثة، على مدى قرون، للقضاء على الحمى، يدرك العلماء اليوم فوائد قد تفوق أضرارها في أحيان كثيرة.

ويقول بيرتي إنه عندما يعاني الشخص من حمى، فإن ارتفاع درجة الحرارة قد يعزز عمل خلايا الجهاز المناعي، مثل كريات الدم البيضاء، مما يساعدها على الاستجابة بسرعة أكبر لتهديد الميكروبات، كما يمكن للحمى أن تدعم التفاعلات الكيميائية والخلوية لمقاومة الالتهابات في الجسم، فضلاً عن رفع منظم الحرارة درجة الحرارة التي تزدهر فيها الميكروبات مثل البكتيريا، إذ تعمل الحرارة الناتجة عن الحمى كنظام إنذار، تحفز أنظمة المراقبة الداخلية لدينا على العمل، كما تتواصل المسارات العصبية والأنظمة الفسيولوجية مع بعضها لتصميم أفضل خطة للعمل.

ويضيف بيرتي أن التغيرات السلوكية خلال الحمى تسهم في تعزيز استجابة جهاز المناعة بالجسم، فإلى جانب العوامل الأخرى التي يستخدمها الجسم لمكافحة العدوى، مثل انخفاض مستويات الحديد والزنك في الدم، وانخفاض الشهية، والخمول العام، تُجبرنا هذه التغيرات على التركيز على الراحة والتعافي.

فالحيوانات المختلفة، بما في ذلك الأسماك والزواحف، ترفع درجة حرارتها الأساسية أثناء الإصابة بهدف تحسين فرص النجاة (والفقاريات ذات الدم البارد تفعل ذلك من خلال الانتقال إلى بيئات أكثر دفئاً: الأسماك تسبح إلى مياه دافئة، والسحالي تستلقي تحت الشمس)، وقد ثبت أن الحمى تمنح الكائنات، بما في ذلك الإنسان، فرصة أكبر للنجاة من العدوى.

حمى شديدة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

إذا عجزت أجسامنا عن توليد استجابة لمقاومة الالتهابات، مثل الحمى أو التورم أو الاحمرار، فلن يكون بمقدورنا حماية الجسم بالشكل الكافي من العدوى.

وعلى الرغم من ذلك، بحسب بيرتي، بالنسبة لكل من الالتهاب والحمى، "القليل منهما مفيد، أما الإفراط فيهما فهو ضار".

فالحمى قد تشكل خطراً أيضاً، وقد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة المستمرة إلى الجفاف، حيث يقوم الجسم بزيادة إفراز العرق لتبريد نفسه، وإذا تجاوزت حرارة الجسم الحد الآمن وظلت فوق 40 درجة لفترة طويلة، فإن الأنظمة الحيوية للجسم تتوقف عن أداء وظائفها بشكل صحيح، وأظهرت دراسة عام 2024 على الفئران أن الحرارة المفرطة قد تتسبب في تلف الحمض النووي.

ومن المخاطر الأخرى لنوبات الحمى، حدوث تشنجات تصيب في المقام الأول الأطفال الصغار، وتحدث هذه النوبات نتيجة استجابة للارتفاع السريع في درجة حرارة الجسم الأساسية عند مواجهة العدوى، والسبب الدقيق لهذه الظاهرة لم يُفهم بشكل كامل حتى الآن، وعلى الرغم من أن معظم نوبات الحمى لا تشكل ضرراً أو آثاراً طويلة الأمد، إلا أنه من الضروري مراجعة الطبيب لإجراء الفحوص اللازمة.

وعلى الرغم من ذلك، قد تحدث مضاعفات خطيرة إذا جرى تجاهل ارتفاع الحرارة المستمر كإشارة تحذيرية لحالات ضارة مثل الالتهاب السحائي، أو الالتهاب الرئوي، أو تعفن الدم، وبناء على ذلك، فإن معالجة العدوى الميكروبية بالإجراءات الصحيحة تقلل الحاجة لإنتاج البيروجينات وضبط منظم حرارة الجسم، لأنها تقضي على الأجسام الغريبة التي كان من المفترض أن يكافحها جهاز المناعة.

كما تعد الحمى أداة قوية، لكنها قد تكون في بعض الأحيان مميتة، يستخدمها الجسم لمكافحة العدوى وحمايتنا، ومن الأمثلة على تفاقم الوضع حدوث حمى مرتفعة للغاية وغير مضبوطة، معروفة بفرط الحرارة قد تؤدي هذه الحرارة غير المنضبطة إلى اختلال وظائف الدماغ أو فشل الأعضاء، وكلاهما قد يفضي إلى الوفاة.

هل يجب معالجة الحمى؟

بالنظر إلى أن الحمى غالباً تساعد الجسم في مكافحة العدوى، فما الذي يحدث عند محاولة القضاء عليها؟

ثمة جوانب سلبية محتملة لا يمكن تجاهلها، ففي مراجعة أجريت عام 2021 لدراسة الحمى خلال جائحة كوفيد-19 تبين أن "القضاء على الحمى قد يكون ضاراً، إذ أن الحمى، مع باقي أعراض المرض، تطورت كآلية دفاعية ضد العدوى".

كما أن استخدام الأدوية لتخفيف تأثيرات الحمى يحمل آثاراً سلبية على مستوى المجتمع، إذ أظهرت دراسة أجريت عام 2014 أن كبح الحمى الناتجة عن الإنفلونزا قد يزيد من معدلات انتقال العدوى، وذلك يعود إلى أن الأشخاص المصابين، عند معالجتهم لأعراض الحمى فقط، يعودون سريعاً إلى أنشطتهم اليومية، من العمل إلى التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار المرض أكثر مما لو شعروا بالحاجة للراحة.

وفي حالات الحمى الخفيفة، بحسب بيرتي، يُعد من الأفضل أحياناً السماح لها بعمل وظيفتها. ونظرياً، يمكن منح الجسم فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة لمقاومة الالتهابات الضرورية، وعلى الرغم من ذلك، يحذر من أن هذا قد يظل محفوفاً بالمخاطر في بعض المواقف، لذا ينبغي دوماً استشارة الطبيب الذي يمكنه تحديد أفضل خطة علاجية بحسب الظروف الخاصة لكل حالة مرضية.

ولا يزال العلماء يسعون لتحديد الوقت المناسب لمعالجة الحمى ومتى يكون من الأفضل تركها دون تدخل، وعلى الرغم من ذلك، في المرة المقبلة التي تصاب فيها بالحمى، مع تناثر العرق وحدوث رجفة في جسدك، اغتنم الفرصة لتقدير جهود جهازك المناعي في حمايتك من الضرر، بعد أن تطور على مدار آلاف السنين.

المصدر:

بي بي سي

المصدر:

بي بي سي