- الرئيس تبون يعزي نظيره التركي

- غزة..غارات إسرائيلية على بيت لاهيا وإصابة فلسطينين بالرصاص في الضفة

- تعليمات بتسريع وتيرة استكمال البرنامج التنموي التكميلي للجلفة

- الجزائر/روسيا: اجتماع تقني لرفع مستوى المبادلات التجارية

- خلف الكواليس.. ما حدث باجتماع الشرع وترامب يكشفه توم باراك

- السعودية.. عادل الجبير يشعل تفاعلا بتصريح عن الهيدروجين الأخضر

- سوريا.. فيديو سرعة بديهة الشرع ورده على ترامب وتعليق فانس يثير تفاعلا

- تصفيات كأس العالم: منتخبا الإمارات والعراق يتشبثان بآخر فرصة لبلوغ المونديال وسط غيابات مؤثرة في الفريقين

- بعد زيارة الشرع إلى واشنطن.. براك يتحدث عن "الخطوة التالية"

- "فلسطين سيئة بالنسبة لنا".. ماذا يعني تعليق تايوان "الغريب"؟

- الولايات المتحدة تُنهي سكّ عملة البنس بعد أكثر من 230 عاماً

- تعويض ضخم لأسرة ضحية حادث جوي بعد إثبات "عيوب في الطائرة"

- ترامب: أعلن إنهاء الإغلاق الحكومي

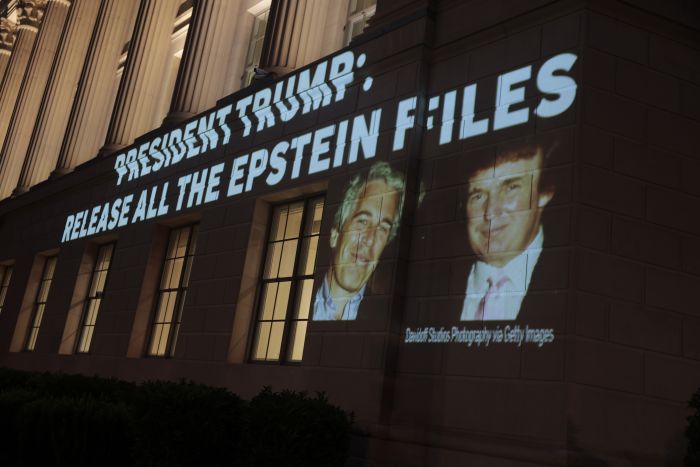

- رسائل مسربة حصلت عليها CNN تكشف ذكر ترامب في مراسلات إبستين السرية

- "أعرف مدى دناءة دونالد ترامب".. جيفري إبستين في رسالة عن قضية "شراء صمت الممثلة الإباحية"

- لحظة توقيع ترامب مشروع قانون ينهي أطول إغلاق حكومي بالولايات المتحدة

- ترامب يوقّع قانونا ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ أميركا

- هل أصبحت الحرب البيولوجية أقرب مما نتخيل؟

هل أصبحت الحرب البيولوجية أقرب مما نتخيل؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

مقدمة المترجم

منذ أن عرف الإنسان سحر الاكتشاف، وهو يسير على خيط رفيع بين العبقرية والهلاك. فالتاريخ يحكي أن الحروب لم تكن دائما بالسيوف والدبابات، بل أحيانا بما هو أدهى وأخفى، بالجراثيم والفيروسات. بدأت القصة حين لجأت بعض الجيوش في الحروب القديمة إلى نشر أمراض تصيب خيول وبغال خصومها، لإضعاف قدرتهم على القتال.

ومن هذه النقطة تفجّر ما لا يحمد عقباه، فقد انتقلت الفكرة من ساحات المعارك إلى المختبرات السرية في زمن الحرب الباردة، حيث بدأ السباق نحو تطوير أسلحة لا تُرى بالعين، لكنها قادرة على أن تجرّ وراءها كوارث أشد إيلاما بحصد ملايين الأرواح البشرية.

اقرأ أيضا

list of 2 items* list 1 of 2 طيار هيروشيما الذي لم يندم.. كيف تقتل 140 ألف إنسان بلا رحمة؟

* list 2 of 2 القنبلة النووية الأميركية لا تشبه غيرها end of list

واليوم، نشهد على المخاوف التي عجزنا عن التبرؤ منها وهي تتضخم في زمن الثورة العلمية في علم الجينات والذكاء الاصطناعي. يبدو أن التاريخ يعيد نفسه ولكن بأدوات أشد فتكا وأكثر مراوغة، فالمختبرات التي صُممت لإيجاد علاج للأمراض المستعصية، قد تنتج بغير قصدٍ سلاحا يفتك بالبشرية.

تناقش هذه المادة المترجمة من مجلة "فورين أفيرز" السؤال الأهم في عصرنا الحالي: كيف نحافظ على "وهج التقدم" دون أن نحرق به العالم؟

نص الترجمة

في مجال الأمن السيبراني، يشير اختبار الاختراق إلى تنفيذ هجوم متعمَّد على دفاعات نظام حاسوبي باستخدام الأدوات والأساليب نفسها التي قد يلجأ إليها خصم حقيقي. وتمارس الحكومات والشركات على اختلاف أنواعها مثل هذه الاختبارات بانتظام.

فعلى سبيل المثال، تستعين البنوك بخبراء حاسوب لاختبار قدرتها على التصدي لمحاولات الاختراق، فيتسلل هؤلاء عمدا إلى أنظمتها لتحويل الأموال إلى حسابات محظورة، والتي غالبا ما تحدث عبر رسائل خادعة تغري الموظفين للكشف عن كلمات مرورهم. وحين تنتهي اللعبة، يعرض هؤلاء "المهاجمون" تقاريرهم على المؤسسة المعنية، ليقدّموا نصائح لتحسين إجراءات أمنها.

في أواخر العقد الماضي وبداية العقد الحالي، خضعت البشرية نفسها لنوع من اختبار الاختراق: جائحة كوفيد-19. جاء الفيروس كخصم أعمى، ليختبر قدرة العالم على الصمود في وجه مسببات الأمراض الجديدة. وبنهاية هذا الاختبار، تبين كيف أخفقت البشرية فيه.

انتشر الفيروس في كل بقاع الأرض، بدءا من محطات الأبحاث النائية في القطب الجنوبي، وصولا إلى القبائل المعزولة في غابات الأمازون. اجتاح دور رعاية المسنين كما اجتاح حاملات الطائرات الحربية. ومع انتشاره، لم يفرّق بين ضعيف وقوي، فأسقط العاملين في الخطوط الأمامية كما نال من رؤساء الدول.

وقد نجحت إجراءات الإغلاق الصارمة التي فرضتها الأنظمة الاستبدادية، إلى جانب ما طورته الأنظمة الديمقراطية من لقاحات أشبه بالمعجزات؛ في إبطاء تفشيه دون أن تتمكن من وقفه تماما.

بحلول نهاية عام 2022، كان ثلاثة أرباع الأميركيين قد أصيبوا بالفيروس مرة واحدة على الأقل. وما إن أسدلت الصين ستار سياسة "صفر كوفيد" في ديسمبر/كانون الأول، حتى اجتاح المرض البلاد وانتشر كالنار في الهشيم، فأصاب أكثر من مليار إنسان في غضون 6 أسابيع فقط.

ولم يكن السبب الرئيسي لانخفاض عدد الوفيات نسبيا هو نجاح المجتمعات في السيطرة على المرض، بل لأن العدوى الفيروسية تبين أنها أقل ضراوة مما بدت عليه في بدايتها. وفي النهاية، وهنت مثابرة كوفيد-19 وخمدت جذوته.

أصبح إخفاق البشرية في مواجهة جائحة كوفيد-19 من سائر دواعي القلق الجاثمة على الصدور، إذ يذكّرنا هذا الإخفاق بأننا نقف اليوم أمام طوفان متصاعد من التهديدات البيولوجية. بعضها يولد من رحم الطبيعة، مثل إنفلونزا الطيور، لكن العديد منها يولد من رحم التقدم العلمي ذاته.

فعلى مدار الأعوام 60 الماضية، توصل الباحثون إلى فهم متعمق ودقيق لكل من البيولوجيا الجزيئية والبيولوجيا البشرية (أسرار الخلية والجسد*)، حتى باتت لديهم القدرة على تشكيل مسببات أمراض بالغة الفتك وشديدة الدقة، والأدهى من ذلك كان ابتكارهم لفيروسات قادرة على التملص من قبضة المناعة.

على الجانب الآخر، تعلّم العلماء كيف يوجّهون مسار الفيروسات لتصبح أكثر قدرة على الانتشار في الهواء، وكيف يعيدون تشكيلها لتغدو أشد فتكا. صحيح أن الغموض ما زال يكتنف أصل كوفيد-19، وما زال هذا السؤال يتردد على أذهاننا: أكان هذا الفيروس ثمرة تلك التجارب الجريئة، أم أنه انتشر نتيجة احتكاك عابر بين الإنسان وعالم البرية!؟

لكن ما يبدو جليا أن التكنولوجيا البيولوجية، التي باتت اليوم مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فتحت بابا واسعا سهّل إنتاج الأمراض أكثر من أي وقت مضى.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

في الوقت ذاته، علينا أن ندرك جيدا لو أن أحد مسببات الأمراض التي جاءت من صنع الإنسان أو من تحسين يده، أفلتت من جدران مختبر ما، أو أُطلقت عمدا، فقد يجر ذلك على العالم كوارث أشد إيلاما. فبعض هذه الكائنات المُصنعة قد يحمل قدرة على إزهاق ملايين الأرواح، وإحداث دمار اقتصادي يفوق ما فعله فيروس كورونا بأضعاف مضاعفة. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يشهد العالم مأساة تفوق في فظاعتها الطاعون (الموت الأسود) الذي أودى بحياة ثلث السكان في أوروبا.

تَجنبُ مثل هذا الكارثة يجب أن يكون أولوية قصوى لقادة العالم، فالمسألة لا تقل تعقيدا عن أعظم التحديات التي واجهتها البشرية في عصر الأنثروبوسين (ذلك العصر الذي غدت فيه يد الإنسان قادرة على تشكيل مصير الكوكب بيئيا وجيولوجيا ومناخيا*).

وكما كافح العالم لكبح جموح الأسلحة النووية والحد من تداعيات تغير المناخ، يتعين على الدول اليوم أن تحصّن مجتمعاتها في وجه مسببات الأمراض المصنّعة على يد البشر. ولعل أولى خطوات الوقاية ستكون تطوير أنظمة إنذار قادرة على رصد الأمراض المعدّلة وراثيا قبل أن تنفلت من عقالها.

على المنوال ذاته، لا بد للمسؤولين أن يعملوا على تسريع إنتاج معدات الوقاية، وجعلها أكثر قدرة على صد الخطر وأطول نفسا في مواجهة الوباء. كما ينبغي تقليص المدة اللازمة لتطوير اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات من شهور طويلة إلى أيام معدودة، بالإضافة إلى سَن قوانين صارمة لكبح جماح التقنيات القادرة على خلق الفيروسات أو تعديلها. والأهم من ذلك كله هو إنجاز هذه المهمة بأقصى سرعة ممكنة.

على حافة الهاوية

على امتداد أكثر من قرن، تعامل معظم الناس مع علم الأحياء على أنه المحرك الأساسي للتقدم الإنساني. فمع مطلع القرن 21، انتصرت البشرية على الجدري والطاعون البقري، واقترب العالم من طي صفحة شلل الأطفال إلى الأبد.

غير أن هذا المجد لم يكن كاملا، فقد بقيت أمراض كثيرة عصية على العلاج، وظل استئصالها حلما بعيد المنال، واستثناء نادرا لا قاعدة عامة. ومع ذلك، كانت مسيرة التقدم جلية لا مجال للطعن فيها، ولعل فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) خير مثال على هذا التقدم، فقد ظل لعقود يفتك بكل من تطاله عدواه، ولا يزال حتى اليوم يواصل زحفه على ملايين الأشخاص الذين لم ينعتقوا من قيده بعد.

لكن بفضل ما أنجزه العلم من ابتكارات، امتلك العالم مجموعة من العقاقير القادرة على إيقاف عملية تكاثر الفيروس، ليتحول المرض من حكم بالإعدام إلى حالة يمكن التعايش معها وإدارتها طبيا. ومع ذلك، لم يكن هذا التقدم ثمرة جهة واحدة، بل نتاج منظومات متفرقة تتحرك في تناغم غير مكتمل، يجمعها الهدف ويفرقها الأسلوب، تتقاطع مصالحها بين رعاية المرضى، وإدارة شؤون الصحة العامة، وإجراء الأبحاث العلمية والطبية.

غير أن مسيرة التقدم لا تسير دوما في اتجاه واحد، فهي سلاح ذو حدين، يمنح الحياة بقدر ما يهددها. فبينما أتاح التعمق العلمي في عالم الأحياء الدقيقة إنجازات طبية هائلة للبشرية، استطاع أن يفتح الباب أيضا أمام محاولات أشد قتامة لتسخير هذا العلم ضد الإنسان نفسه.

فخلال الحرب العالمية الأولى، درس الحلفاء إمكانية استخدام الأسلحة البكتيرية، في حين مضت الاستخبارات العسكرية الألمانية بسمات أشد مراوغة، مستخدمة مسببات الأمراض لمهاجمة حيوانات النقل التي اعتمد عليها خصومها.

وبالفعل أُصيبت الخيول والبغال بالمرض في فرنسا ورومانيا، وحاول الألمان في النرويج نشر العدوى بين حيوانات الرنة (نوع من الأيائل الموجودة في المناطق القطبية وشبه القطبية*) التي يستخدمها شعب السامي (وهم السكان الأصليون لشمال أوروبا*)، لنقل الأسلحة إلى القوات الروسية. بل امتدت أذرع بعض الضباط الألمان إلى الولايات المتحدة، ونجحوا في إصابة الإسطبلات المليئة بالحيوانات المرسلة إلى الجبهة الأوروبية.

مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، تطورت تلك المبادرات إلى أسلحة صُممت خصيصا لقتل البشر. ففي منشوريا (شمال شرق الصين*) التي كانت خاضعة للاحتلال الياباني، أشرف الضابط العسكري شيرو إيشي على وحدة مرعبة عُرفت باسم الوحدة 731.

بسبب هذه الوحدة، غدت أجساد البشر حقولا لاختبار الأسلحة البيولوجية. فقد قرر أفرادها قتل وإصابة آلاف الأسرى بجراثيم الجمرة الخبيثة (مرض بكتيري قاتل*)، والتيفوئيد والباراتيفوئيد، والرعام (مرض نادر يصيب الخيول أساسا ويمكن أن ينتقل إلى الإنسان*)، والزحار (التهاب معوي حاد يسبب إسهالا دمويا*)، والطاعون الدبلي (من أفتك الأمراض في التاريخ، تسببه بكتيريا تنتقل عبر براغيث القوارض*).

في الأيام الأخيرة من الحرب، اقترح إيشي تنفيذ عملية واسعة للحرب البيولوجية حملت اسم "تفتح أزهار الكرز ليلًا"، كانت الخطة تقضي بأن تنثر الطائرات البحرية اليابانية براغيث موبوءة بالطاعون الدبلي فوق مدن رئيسية على الساحل الغربي للولايات المتحدة. إلا أن رئيس هيئة أركان الجيش رفض الخطة، وقد اختصر موقفه في عبارة حاسمة: "إذا جرى استخدام الحرب البكتريولوجية، فسيتحول الصراع من حرب بين اليابان وأميركا إلى معركة لا نهائية بين البشر والبكتيريا".

ومع ذلك، واصلت دول أخرى العمل على تطوير الأسلحة البيولوجية. ففي ستينيات القرن الماضي، أطلقت وزارة الدفاع الأميركية مشروعا عُرف باسم "المشروع 112″، الذي تمحور هدفه حول دراسة كيفية نشر مسببات الأمراض الهجومية على نطاق واسع. ولتحقيق ذلك، نثر الجيش الأميركي الجراثيم في أنفاق مترو نيويورك، كما نشر بكتيريا على شكل رذاذ من قوارب في خليج سان فرانسيسكو. ورُشت مواد كيميائية من طائرات عسكرية على امتداد آلاف الأميال المربعة، من جبال روكي إلى المحيط الأطلسي، ومن كندا إلى خليج المكسيك.

على الجانب الآخر، رأى المسؤولون الأميركيون في تلك الأسلحة نوعا من سياسة التأمين ضد أي هجوم نووي سوفياتي محتمل، فإذا فكرت موسكو في شن هجوم على الولايات المتحدة لتدمير ترسانتها النووية، ستظل واشنطن قادرة على إبادة الاتحاد السوفياتي عبر هجوم مضاد باستخدام مسببات الأمراض القاتلة.

وحين بلغ العقد منتصفه، اتخذت الوزارة خطوة ثابتة نحو ابتكار أسلحة بيولوجية قاتلة. ومع اقتراب الستينيات من نهايتها، كانت مختبرات الدولة الأميركية تفرز دفعات من البكتيريا والسموم المميتة التي صُممت -على حد تعبير عالم الأحياء الدقيقة رايلي هاوسرايت- "لإرباك عملية التشخيص وعرقلة سبل العلاج".

غير أن هذا السباق نحو التسلح البيولوجي أجج فزعا عميقا في نفوس العلماء المدنيين، الذين رفعوا أصواتهم احتجاجا على خطط واشنطن. ولحسن الحظ، وجد هؤلاء العلماء آذانا صاغية في البيت الأبيض، إذ قرر الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون عام 1969 إيقاف برنامج بلاده للأسلحة البيولوجية، داعيا العالم إلى إبرام معاهدة دولية تجرّم مثل هذه الممارسات.

وسرعان ما انضم إلى هذا الموقف شخصيات علمية بارزة، فبعد إعلان نيكسون بوقت قصير، قدّم عالم الأحياء الحائز على جائزة نوبل، جوشوا ليدربرغ، شهادة أمام الكونغرس يؤيد فيها فرض حظر عالمي على الأسلحة البيولوجية.

وحذّر ليدربرغ العالم من أن هذه الأسلحة قد تصبح فتاكة بقدر الأسلحة النووية، لكنها أسهل بكثير في تصنيعها بقوله :"احتكرت القوى العظمى السلاح النووي لفترة كافية بهدف ترسيخ توازن رادع، وبناء نظام أمني قائم على منع الانتشار، أما قوة الجراثيم فلن تُبقي على ذلك التوازن، بل ستشق سبيلها نحو الاتجاه المعاكس تماما".

لكن الخصم الرئيسي لواشنطن لم يُبدِ اقتناعا، فبينما كانت الأمم تتنازع على تفاصيل المعاهدة عام 1971، أطلق الاتحاد السوفياتي سلالة مُعدّلة من فيروس الجدري على جزيرة معزولة في بحر آرال. وقد أدى ذلك إلى تفشي وباء الجدري في ما يُعرف اليوم بدولة كازاخستان.

لكن المأساة الكبرى وُئِدت في مهدها بفضل الجهود البطولية التي بذلها الأطباء السوفيات. إلا أن نجاحهم لم يكن بسبب معجزة علمية، بل لقلة الكثافة السكانية في المنطقة المتضررة، بالإضافة إلى أن معظم المواطنين السوفيات سبق أن تلقوا التطعيم واكتسبوا بعض المناعة.

في وقت لاحق من ذلك العام، توصل الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة إلى اتفاقية تحرّم الأسلحة البيولوجية، عُرفت باتفاقية "حظر الأسلحة البيولوجية". وحظيت هذه المعاهدة بإشادة واسعة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى فتح باب التوقيع عليها عام 1972 في لندن وموسكو وواشنطن.

لكن في نهاية المطاف، انتهك السوفيات الاتفاق. ففي عام 1979، توفي 68 شخصا في مدينة سفيردلوفسك (التي تُعرف اليوم باسم يكاترينبورغ في روسيا) بعد تسرب جراثيم من مشروع سري للجمرة الخبيثة. ورغم أن موسكو لم تشهد حوادث مماثلة مرة أخرى، فإنها واصلت برنامجها للأسلحة البيولوجية حتى انهيار الاتحاد السوفياتي، وهو برنامج بحسب إفادات المنشقين، كان يعمل في ذروته نحو 60 ألف شخص.

وفي عام 1991، زار ممثلون من الولايات المتحدة وبريطانيا بعض منشآت ذلك البرنامج، حيث شاهدوا صفوفا من الأوعية والمفاعلات البيولوجية القادرة على إنتاج آلاف اللترات من فيروس الجدري عالي التركيز. وكانت تلك الأوعية متصلة بأنابيب مبردة تنقل الفيروس إلى قنابل صغيرة يمكن تحميلها لاحقا على الصواريخ.

واجهت اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية مشكلة أخرى، فلم تفرض قيودا تُلزم الجماعات الخاصة أو الأفراد بالتخلي عن السعي وراء هذه الأسلحة. ففي عام 1984، لجأت حركة دينية تُدعى "راجنيش"، التي اتخذت من ولاية أوريغون الأميركية مقرا لها، إلى تلويث رُكن السلطات في المطاعم العامة ببكتيريا السالمونيلا، وكان هدفهم إضعاف خصومهم من الناخبين حتى يتمكّن مرشحو الحركة من الفوز في انتخابات مقاطعة واسكو. ولحسن الحظ، لم يُقتل أحد، إلا أن مئات الأشخاص وقعوا فريسة للمرض.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

وفي عام 1995، أطلقت طائفة أوم شينريكيو اليابانية (التي تقوم على أفكار متطرفة*) غاز الأعصاب (السارين) في طوكيو، وهو ما أدى إلى إصابة آلاف الأشخاص. وقد حاولت هذه الطائفة سابقا تطوير أسلحة تعتمد على الجمرة الخبيثة، لكنها فشلت في النهاية.

ثم في عام 2001، وقعت هجمات الجمرة الخبيثة في الولايات المتحدة، واستهدفت حينها صحفيين، وعضوين في مجلس الشيوخ الأميركي، وفق ما خلص إليه التحقيق الفيدرالي، الذي أعلن أنها نُفذت على يد عالم أميركي واحد، وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 5 أشخاص.

قد تبدو محدودية تلك الحوادث دليلا على عجز الدول والجماعات عن إطلاق دمار بيولوجي واسع، غير أن هذا التفكير يظل موغلا في التفاؤل. فالحقيقة أن القوانين والمعاهدات مهما بدت رادعة، لا تملك أن تمنع مثل هذه الهجمات.

وما تُظهره هذه الحوادث هو أن الإرادة والقدرة على التسلّح بالجراثيم لم تختفِ، بل تتحيّن الفرصة المناسبة. صحيح أن بعض الطامحين في هذا الطريق يواجهون صعوبات مثل عدم القدرة على الوصول إلى المختبرات أو المرافق المناسبة، إلا أن التكنولوجيا تمضي قدما، وتتهاوى أمامها هذه العوائق.

الوجه المزدوج للتقدم

في عام 2012، دوّى في الأوساط العلمية اكتشاف جديد، حين نشر فريق من العلماء بقيادة إيمانويل شاربنتييه وجنيفر دودنا، مقالا في مجلة "ساينس"، إحدى أبرز الدوريات الأكاديمية في العالم. جاء المقال ليكشف عن نظام ثوري في علم الأحياء الجزيئي يُعرف باسم "كريسبر-كاس9" (CRISPR-Cas9)، يعتمد على حمض نووي ريبوزي هجين صاغته يد الإنسان، لتعديل المادة الوراثية.

في الوقت ذاته، انضم هذا الابتكار إلى ترسانة علمية مهيبة، تضم "الحمض النووي المؤتلف الكلاسيكي" الذي بزغ في سبعينيات القرن الماضي، وتفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الذي غيّر وجه الأبحاث في الثمانينيات، والحمض النووي الاصطناعي الذي بدأ استخدامه في الفترة نفسها.

تضافرت هذه الابتكارات لإشعال فتيل عبقرية بشرية غير مسبوقة، تدفع بعجلة الاكتشاف العلمي وتفتح آفاقا جديدة في عالم الطب. ففي ديسمبر/كانون الأول 2023، منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية موافقتها على علاج جيني معقد يعتمد على تقنية "كريسبر" لعلاج فقر الدم المنجلي، وهو مرض فتاك ينهش أجساد ملايين البشر.

لكن وبسبب تداخل العوامل السياسية والاقتصادية، وتعقيد المؤسسات التي تنقل التقدّم البيولوجي إلى حياة البشر، قد يستغرق الأمر سنوات طويلة قبل أن تصل فوائد التقنيات الجديدة إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. فعلاج فقر الدم المنجلي بتقنية "كريسبر"، رغم كونه إنجازا ثوريا في تاريخ الطب، يظل معقدا من الناحية التقنية والطبية، كما أنه باهظ التكلفة، إذ تبلغ كلفته نحو 2.2 مليون دولار للمريض الواحد، ويحتاج إلى وقت طويل للتطبيق، مما جعله حكرا على قلة من المحظوظين.

وبينما لا يزال العالم يكافح ليجعل هذه المعجزات العلمية في متناول الجميع، يواصل بعض العلماء سعيهم متلمسين طريقهم للكشف عن وجه آخر للتقنية باعتبارها أداة ابتكار يمكن أن تنقلب إلى سلاح مدمر.

ففي عام 2018، أعاد أحد الباحثين تركيب فيروس جدري الخيول باستخدام الحمض النووي المؤتلف وتقنية "بي سي آر" (PCR) والحمض النووي الاصطناعي، بينما عمد فريق آخر إلى استخدام الأدوات ذاتها مع تقنية "كريسبر" لتصنيع فيروس قريب من الجدري. وكما نرى، فإن أبحاثا كهذه -وإن بدت بريئة في ظاهرها- تحمل في طياتها احتمالا مرعبا، إذ يمكن أن تتحول بسهولة إلى مصدر لسموم قاتلة.

تتنامى المخاطر اليوم على وقع ثورة تكنولوجية ثانية، عنوانها الأبرز هو الذكاء الاصطناعي. فنماذج اللغة العملاقة، مثل "شات جي بي تي" (ChatGPT)، و"كلود" (Claude) تتقدم بخطى مذهلة مع كل إصدار جديد، حتى غدت أداة يومية في أيدي آلاف الباحثين، والعاملين في المختبرات، لتسريع أعمالهم، وإغداقهم بكم هائل من الإرشادات المفيدة حول المسائل التقنية.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

وفي عام 2020، ابتكر باحثون في الذكاء الاصطناعي نظاما يُدعى "ألفا فولد" (AlphaFold)، استطاع فك شِفرة إحدى المعضلات الكبرى في علم الأحياء، وهي التنبؤ بشكل البروتين ثلاثي الأبعاد من تسلسل أحماضه الأمينية.

لكن، لهذه الأنظمة وجه آخر مظلم، فقد تُعبّد الطريق أمام من يريد انتشار الفوضى البيولوجية، إذ يبدو أن أكبر نماذج الذكاء الاصطناعي دُرِّبت على كامل المعارف المنشورة في علوم الحياة. ومع أن معظم هذه المعارف كانت متاحة أصلا على الإنترنت، فإنه لم يكن بإمكان إنسان واحد أن يستهلكها ويعالجها ويولّف بينها كما تفعل نماذج الذكاء الاصطناعي اليوم.

فقد باتت أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية قادرة على تصميم بروتينات جديدة (وهي بذور قد تصنع مسببات أمراض قاتلة)، وبالتالي لم تعد تكتفي بتقديم المعلومات أو المساعدة النظرية في الأبحاث العلمية فحسب، بل أصبحت قادرة على وضع خطة كاملة للتجارب في المختبر وتنفيذها. وإذا نجحت هذه المساعي، فقد تتمكن جهات خبيثة من ابتكار مسبّب مرض قاتل بمجرد الاستيلاء على مثل هذه المختبرات التي تُدار آليا.

سيكون من العسير على السلطات أن تضع لهم حدا، وأقرب مثال على ذلك، هم القراصنة الذين أثبتوا قدرتهم على اختراق أكثر الأنظمة تحصينا. أما المواد المطلوبة لتوليد مسببات أمراض جديدة، فليست أسرارا دفينة، بل أدوات وكواشف وأجهزة يمكن الحصول عليها بسهولة.

قد تحاول الجهات الرقابية تطويق الأمر عبر مراقبة الموردين الذين يمدون المختبرات بتلك المكونات الأساسية، إلا أن ثمة طرقا بديلة للحصول على المكونات، وأي تشديد مفرط قد يعرقل في المقابل مسيرة الأبحاث الطبية الثمينة.

إذا نجحت بعض الجهات الخبيثة في إنتاج مسببات الأمراض الفيروسية وإطلاقها فعلا، فلن يحتاج الأمر سوى لحظات حتى تتمادى هذه الفيروسات في التوغل بقوة بين أعداد هائلة من البشر، قبل أن تدرك السلطات حتى ماهيتها أو تتهيأ لمواجهتها، فصناعة الوباء أرخص بكثير من محاربته.

فبينما يتطلب إنتاج الفيروس مختبرا متواضعا وعدة مواد زهيدة الثمن، تحتاج مقاومته إلى منظومة باهظة ومعقدة من شبكات الفحص والرصد، وملايين الأقنعة وأدوات الوقاية، وإغلاقات تشلّ المجتمعات، وأجهزة تعمل ليلا ونهارا لتطوير العلاجات واللقاحات وتوزيعها.

إن مجرد التفكير في إنفاق مليارات الدولارات لمحاولة وقف جائحة أخرى، ينبغي أن يكون كافيا لردع الدول عن تحويل العلم إلى سلاح. ومع ذلك، ما زالت بعض الحكومات تواصل مسيرها في دروب محفوفة بالمخاطر.

ففي أبريل/نيسان 2024، قدّرت وزارة الخارجية الأميركية أن كوريا الشمالية وروسيا تمتلكان برامج هجومية للأسلحة البيولوجية، في حين تنخرط الصين وإيران في أنشطة بيولوجية يمكن تحويلها إلى أغراض عسكرية. والأدهى أن جميع هذه الدول سبق لها التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية.

الردع لم يعد مجديا

في ذروة الحرب الباردة، حين كان شبح الفناء النووي يخيّم على العالم، نجت البشرية بمعجزة بفضل مفهوم الدمار المتبادل المؤكّد.

فقد أدرك الساسة أن أي هجوم نووي واحد قد يستدعي ردا انتقاميا يسحق الكوكب كله تحت وطأته، وهو بالضبط ما أعلن عنه الرئيس الأميركي رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف عام 1985 بقولهما: "لا يمكن الانتصار في حرب نووية، ولا ينبغي خوض غمارها أبدا".

ومن رحم هذا الإدراك، وُلدت سياسات معقدة تنظّم القوة وتكبح جنونها، وصيغت اتفاقيات دولية لمنع الانتشار النووي. وفي سباق مع الخطر، اتفق الاتحاد السوفياتي مع الولايات المتحدة على إقامة منظومات دقيقة من المعاهدات وبروتوكولات للقيادة والتحكم، لعلها تمنع أي سوء فهم قد يتحول إلى حرب كارثية.

غير أن معادلة الردع التي كبحت جنون الحرب النووية، تعجز عن أداء الدور نفسه في ميدان الأسلحة البيولوجية. "فالدمار المتبادل المؤكد" يقوم على الخوف، ذلك الشعور الذي كان سائدا في عصر السلاح النووي، لكنه لا يحظى بالحضور نفسه حين يتعلق الأمر بالحرب البيولوجية.

يعتمد التهديد الراهن على استمرار التقدم التكنولوجي المحموم، وعلى ابتكارات غير مسبوقة، وهو ما يجعل من الصعب على الناس إدراك الصورة الكاملة لحجم المخاطر. وعلى خلاف القصف النووي لهيروشيما وناغازاكي، لم تقع حتى الآن أي هجمات بيولوجية شكّلت حدثا عالميا مفصليا ظل محفورا في الذاكرة البشرية.

في السياق ذاته، يقوم مبدأ "الدمار المتبادل المؤكد" أيضًا على قدرة الدولة على تحديد هوية المعتدي. فمع الأسلحة النووية، يكون ذلك سهلًا نسبيًّا، أما في حال الأسلحة البيولوجية، فبوسع الدول أن تطلقها متخفّية، فيصعب كشف هويتها، وبالتالي لا يمكن الانتقام منها. وقد تطلق حكومة ما فيروسا فتاكا في الخفاء، ثم تلقي باللوم على دولة أخرى، أو حتى على جماعات لا تتبع أي جهات حكومية.

والأمر الأخطر أن الجهات غير الحكومية باتت هي الأخرى قادرة على إطلاق مسببات أمراض فتاكة، وهو ما يجعل مبدأ "الردع بالتدمير المتبادل" عديم الجدوى في هذا الميدان الجديد. فالحكومات، مهما بلغت قسوتها، لا تُجازف بفناء أوطانها، أما الإرهابيون فلا يخشون الموت، وقد باتت بين أيديهم المواد والمعدات والمعرفة، بل والمهارة التقنية اللازمة لصناعة أسلحة بيولوجية.

وقد حذّر عالم الأحياء الدقيقة جوشوا ليدربرغ عام 1969 من عواقب هذا الانفلات، قائلا إن انتشار الأسلحة البيولوجية دون رقابة يشبه "وضع القنابل الهيدروجينية على رفوف المتاجر". واليوم إن تأملنا قليلا رفوف المتاجر، سنكتشف أنها متخمة بمواد صنع القنابل.

ولأن تحقيق الردع بنمط الحرب الباردة لم يعد صالحا، فإن الواقع الراهن يفرض فلسفة مختلفة، فالقوة الحقيقية لا تكمن في الرد على الضربة بمثلها، بل في وجود دفاع قوي لدرجة تجعل شن الهجمات البيولوجية عبثا لا طائل منه.

يمكن للتاريخ أن يقدّم لنا درسا بليغا في كيفية إبطال مفعول الأسلحة البيولوجية، وهو ما حدث عندما توقفت الحرائق الكبرى عن التهام المدن. فطوال معظم فترات التاريخ المدوّن، كانت الحرائق تبتلع مدن العالم بين الحين والآخر، فتلتهم قلبها وتتركها رمادًا. لكن بحلول القرن 19، بدأت تلك الكوارث تخمد شيئا فشيئا.

ويُعزى ذلك جزئيا إلى تطوير أنظمة استجابة أكثر كفاءة، مثل إنشاء فرق إطفاء محترفة، وشبكات صنابير مياه الطوارئ. غير أن السبب الأهم كان في الإجراءات اليومية البسيطة: استخدام مواد بناء أقل قابلية للاشتعال، وفرض معايير هندسية صارمة، وسنّ قوانين للبناء، وهو ما حدّ من السلوكيات الخطرة. وحين حدّدت الدول بدقة معنى الإهمال، وأصبح من السهل مقاضاة المتسببين في الحرائق العرضية، ازداد حذر الناس.

واليوم، بوسع قادة العالم أن ينهلوا من دروس الماضي، تماما كما فعلت المدن حين شيّدت محطات الإطفاء ومدت شوارعها بصنابير الماء لإخماد نيرانها قبل أن تلتهمها. أما الآن، فعلى العالم أن يشيّد منظومات قادرة على ابتكار اللقاحات والعقاقير المضادة للفيروسات وسائر العلاجات الطبية في سباق مع الزمن.

لكن، وكما أثبت التاريخ، فإن السرعة وحدها لا تكفي لإخماد الكارثة، بل ينبغي على البشرية أن تبلغ مرحلة تستطيع فيها إطعام سكان الأرض جميعًا (8 مليارات إنسان) خلال 100 يوم فقط من اندلاع أي وباء، أي أسرع مما استغرقته الولايات المتحدة لتلقيح 100 مليون من مواطنيها ضد "كوفيد-19". ومع ذلك، فحتى هذا الإنجاز المذهل لن يكون درعا كافيا أمام وباء يسحق الأجساد بسرعة تشبه جموح متحور "أوميكرون".

لهذا، على صانعي القرار التعامل مع الأوبئة كما تعاملت المدن القديمة مع الحرائق، لا بإخمادها فحسب، بل بمنع اشتعالها أصلا. يبدأ ذلك بتأمين دروع واقية للبشر مثل الكمامات، والقفازات، وأجهزة التنفس، التي يمكن أن تُعاد هندستها لتغدو أكثر فاعلية وأسهل في الاستخدام.

كما ينبغي دعم المصانع لتضاعف إنتاجها ساعة الخطر، وأن يُمنح العاملون في المرافق الحيوية الأولوية في الحماية. أما الأبنية، فينبغي أن تُزوّد بأنظمة تنقية وضوء قاتل للميكروبات. فبهذه الشبكة من الوقاية والاحتراز، يمكن للعالم أن يُبطئ زحف العدوى، ويمنع المرض من أن يتحول إلى نار تلتهم استقرار المجتمعات.

خطوة بخطوة

توجد وسيلة أخيرة لتقليل خطر الكوارث البيولوجية، وهذه الوسيلة تتجاوز مجرد وضع الخطط للدفاع والاستجابة، وهي أن تتكبد الحكومات جهودا في سبيل توجيه التقنيات الحديثة وضبط مسارها. ففي نهاية المطاف، قد تكون هذه هي الطريقة الوحيدة القادرة حقا على منع وقوع هجوم بيولوجي مدمر.

تتمتع الحكومات بترسانة واسعة من الوسائل لتنظيم مسار التقدم العلمي، إذ بإمكان المسؤولين مثلا، حجب التمويل عن بعض التجارب أو حظرها بالكامل، وإلزام الباحثين والمختبرات بالحصول على تراخيص قبل الشروع في أنواع محددة من الأبحاث. كما يمكنهم تشديد رقابتهم على استخدام التقنيات الحديثة التي تعمل ذاتيا داخل المختبرات في المستقبل.

غير أن مسؤولية الحماية لا تقتصر على ضبط المختبرات وحدها، بل تمتد إلى إعادة تشكيل البيئة التي تحتضن البحث والتطوير في العلوم البيولوجية. فعلى الحكومات أن تُلزم الشركات التي تبيع الأحماض النووية والسلالات والكواشف وغيرها من المعدات الحيوية؛ بتطبيق قاعدة "اعرف عميلك"، التي تفرض على الشركات التحقق من هوية عملائها وطبيعة أنشطتهم.

كما يجب أن تضمن هذه القواعد شحن البضائع فقط إلى مواقع معروفة وشرعية (وقد طبقت حكومات عديدة منذ زمن طويل مبدأ "اعرف عميلك" لمراقبة حركة الأموال في المصارف تجنّبا لوقوعها في أيدي الشبكات الإجرامية). وفي الوقت ذاته، على صانعي السياسات إتقان فن مراقبة السلوك وتنظيمه، وابتكار أدوات قادرة على رصد الأنشطة البيولوجية المحظورة، حتى تتمكن أجهزة الأمن والاستخبارات من إحباط الهجمات قبل وقوعها.

وأخيرا، لم يعد بوسع الدول أن تصوغ سياساتها في الدفاع البيولوجي بمعزل عن الذكاء الاصطناعي. فالشركات المطوِّرة لهذه النماذج العظمى تحاول تطويقها بأسوار من "الخطوط الحمراء"، التي تمنعها من الإجابة عن الأسئلة المحرّمة مثل كيفية تطوير فيروس قاتل للماشية.

لكن، يكفي أن يُعاد السؤال بعبارة أشد مراوغة، دون استخدام كلمة "قتل" على سبيل المثال، حتى تقدِّم هذه النماذج إرشادات تقنية حول هذه المسألة. وهكذا، أصبح من الواضح أن الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى دروع إضافية تحمي من إساءة استخدامه، وأن على الحكومات أن تشارك في بناء هذه الدروع وتحصينها.

لن يكون من السهل الحد من مخاطر هذه التقنيات الجديدة، خاصة أن بعض إجراءات الرقابة قد تُعيق الأبحاث المشروعة. لذا، على صُنّاع القرار أن يتحلّوا بالحكمة في فرض القيود، لأن الإشراف الواعي ضرورة لا خِيار، فمهما بلغت فوائد الذكاء الاصطناعي والهندسة الحيوية، تبقى أخطارهما هائلة، ويجب على المجتمعات والحكومات أن توازن بصدق بين الوعود التي تحملها هذه التطورات والمخاطر التي تخفيها.

ومع ذلك، لا مبرر لليأس، فقد عرف العالم من قبل كيف يتفادى حتفه، ووقف على حافة الفناء ثم عاد أدراجه. صحيح أن الحرب الباردة لا تقدّم خريطة طريق لمواجهة تحديات الحاضر، لكنها تذكير قوي بقدرة الإنسان على ترويض أخطر ما يصنعه بيديه.

فآنذاك، كما هو الحال الآن، واجه العالم اختراعا من صنع العقل البشري يهدد الحضارة ذاتها، ولم يكن بوسع الدول القضاء على تلك التكنولوجيا الجديدة، لكنها نجحت في كبح شرّها، وجعلت من المفاهيم والأنظمة جدرانا حالت دون سقوط العالم في الهاوية.

ذات مرة، كتب عالم الرياضيات والفيزياء جون فون نيومان -أحد العقول التي صاغت السياسة النووية الأميركية- يقول: "لا علاج للتقدم، وأي محاولة لإيجاد مسارات آمنة لترويض اندفاعه العاصف ستبوء بالفشل، فالأمان الوحيد الممكن هو أمان نسبي، يكمن في التصرف بحكمة يوما بعد يوم".

على الأغلب، سيُختبر العالم في هذا القرن باختبار مصيري: فهل يستطيع أن ينجو من ولادة تقنيات جديدة تهدد بأن تُعيد صياغة الحضارة على نحو لم تعرفه من قبل؟ فهذه الابتكارات، شأنها شأن الطاقة النووية صنعها الإنسان بيده، ولا سبيل للتراجع عنها أو محوها من الوجود.

ومع ذلك، لا يزال بإمكان البشرية أن تتجنب أسوأ المصائر، إن أحسنت التصرف بحكمة. وفي النهاية يختتم فون نيومان حديثه قائلا: "من العبث أن نطلب وصفة جاهزة للمستقبل، فكل ما نستطيع تحديده الآن هو ما يجب أن نتحلّى به من صبر، ومرونة، وذكاء".

* إضافة المترجم

هذه المادة مترجمة عن فورين أفيرز ولا تعبر بالضرورة عن موقف شبكة الجزيرة التحريري

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة