- رئيس مجلس القيادة يغادر عدن للمشاركة في قمة الدوحة

- الحرب على غزة.. قصف عنيف على غزة وروبيو يزور إسرائيل لتجديد الدعم الأميركي

- قمة الدوحة: تحضيرات قطرية لاستقبال الوفود المشاركة، وعائلات الرهائن الإسرائيليين يقولون لنتنياهو أنت "العائق الوحيد"

- لودي يفسخ عقده مع الهلال.. والنادي يعلق: سنحفظ حقوقنا

- مستجدات أسعار الذهب في صنعاء و عدن

- وزير الصحة يطلع على سير العمل في المبنى الجديد للمجلس الطبي الأعلى بعدن

- اليمنية تدشن اول رحلاتها التجارية الى مطار عتق بمحافظة شبوة

- "غراء عظمي".. ابتكار صيني لعلاج الكسور في 3 دقائق

- حقيقة فيديو "لحظة انفجار مقاتلة إسرائيلية بصاروخ يمني"

- بعد أيام من ضربات الدوحة.. روبيو يصل إلى إسرائيل

- مشاهد الانقسام.. أميركيون يفقدون وظائفهم لانتقادهم كيرك

- فيديو.. لحظة اعتراض إسرائيل لطائرة مسيرة في محيط مطار رامون

- أطباء بلا حدود: 2200 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا بوسط دارفور منذ منتصف يوليو

- أصعب 10 جامعات في العالم.. تكاليف الدراسة وفرص العمل

- المكتب الإعلامي بغزة: الاحتلال يمارس التضليل لتبرير التهجير والإبادة

- الجيش الإسرائيلي يدمر برجا سكنيا بغزة والقتلى نحو 65 ألفا

- غارديان: سباق تكنولوجي يهدد غواصات أستراليا النووية

- مسيّرة تغلق أجواء مطار رامون الإسرائيلي في ثاني هجوم خلال أسبوع

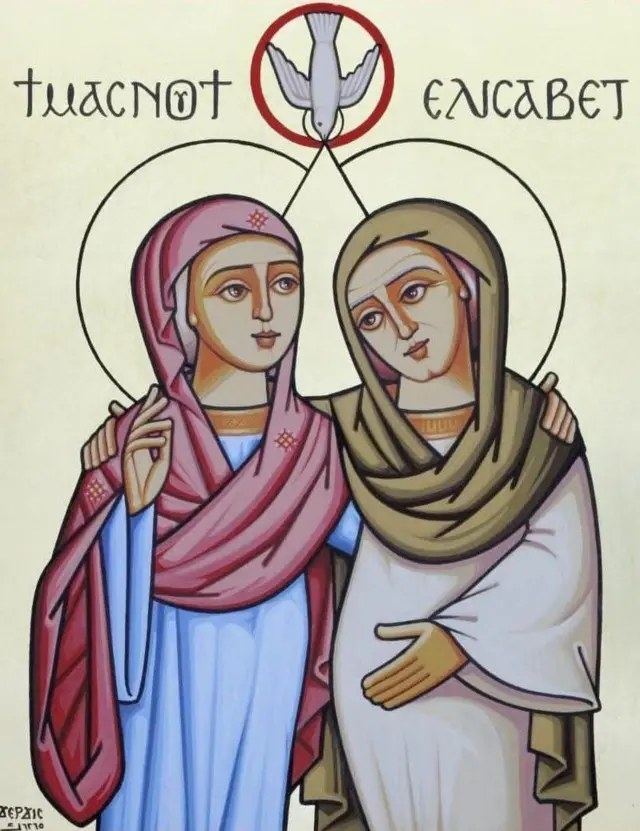

الأيقونة القبطية: نافذة الأقباط الروحية على حياة المسيح والعذراء مريم عبر العصور

مصدر الصورة

مصدر الصورة

فن الأيقونات هو أول ما يلفت نظر الداخل إلى أي كنيسة قبطية في مصر وخارجها، فالأيقونة واحدة من أعمق أشكال التعبير الروحي والفني في الإيمان الأرثوذكسي، فهي ليست مجرد فن زخرفي يزين الجدران فحسب، بل ينظر إليها الأقباط على أنها "نافذة مقدسة" على السماء، تجسد ما يُعرف بـ "اللاهوت المرئي"، وتنقل أسراراً روحية وإيمانية من خلال ألوانها وخطوطها ورموزها الخاصة.

كما تمثل تلك الأيقونات، بالنسبة لأقباط مصر، شهادة حيّة ترمز إلى "حضور الله" وسط المؤمنين، وتعد رابطاً بين السماء والأرض، يستطيع الإنسان من خلال تأمل تفاصيلها أن يدخل في حوار صامت مع ما تمثله من شخصيات مقدسة، فيختبر البُعد السماوي الذي يتجاوز حيز زمانه ومكانه على الأرض.

وعلى مرّ العصور، نهضت الأيقونة القبطية بدور "الإنجيل الصامت"، وروت بأسلوب بصري حياة المسيح وآلامه وقيامته، فضلاً عن إبراز حضور العذراء القديسة مريم وقصص تحدثت عن تقوى القديسين والقديسات، ونقلت رسائل إيمانية فهمها الجميع، المتعلم وغير المتعلم. لذا، شكّلت تلك الأيقونات القبطية، في الأديرة والكنائس والمنازل أيضاً، وسيلة للتشجيع على حياة البر والتقوى، كما مثّلت حصناً حافظاً للإيمان المسيحي خلال فترات تاريخية اتسمت بالاضطهاد والمعاناة، وأصبحت شاهداً إيمانياً وحافزاً روحياً للتأمّل في حياة المسيح وتعاليمه جيلاً بعد جيل.

"فلسفة الأيقونة القبطية"

مصدر الصورة

مصدر الصورة

تنطلق فلسفة الأيقونة القبطية من حقيقة أنها ليست مجرد فن تشكيلي أو تصوير جمالي، بل "لغة روحية" تحمل في طياتها "أسراراً إلهية"، وتنقل تعاليم الإنجيل إلى عالم ملموس، فمن خلال الرموز والألوان والخطوط، تسهم الأيقونة في تحويل اللامرئي إلى تجربة مادية مرئية، بفهم ووعي يجمع بين الجمال والإيمان، وبين المعرفة الروحية والرؤية البصرية.

كما أن الأيقونة لا تصور الواقع المادي كما هو، بل تعيد تشكيله في ضوء مفهوم "الأبدية" في الإيمان المسيحي؛ إذ يظهر السيد المسيح والقديسون والقديسات بملامح "مُمجَّدة" تتجاوز الطبيعة البشرية العادية. وبذلك، تمثل الأيقونة رؤية كنسية للعالم والإنسان في علاقته بالله، وتُترجم الإيمان إلى صورة تعليمية وتعبّدية وتبشيرية في آن واحد، لتصبح بمثابة مرشد لحواس الشخص المؤمن نحو بُعد روحي أكثر عمقاً.

والأيقونة، بحسب تعريف دائرة المعارف القبطية الإنجليزية الإصدار العاشر الذي اعتمدنا عليه، هي "لوحات مقدسة تُصور المسيح، والعذراء مريم، والقديسين، أو موضوعات من العهدين القديم والجديد"، وكلمة أيقونة مشتقة من الكلمة اليونانية εἰκών (eikṓn)، والتي تعني "صورة" أو "رسم".

وتضيف دائرة المعارف أن الأيقونات "رموز لحضور غير منظور للمسيح، والعذراء مريم، والقديسين. وهي تمثل رابطاً بين الكنيسة على الأرض والكنيسة في السماء، من خلال اتصال مباشر بين المؤمن والقديس، الذي يظهر من خلال الأسلوب التقليدي الذي تُرسم به الأيقونة"، لذا تجنّب رسامو الأيقونات استخدام الواقعية والتجسيم الثلاثي الأبعاد، رغبة منهم في خلق واقع ميتافيزيقي في موضوع الأيقونة. ولذلك، تنهض الأيقونات في الكنائس القبطية بدور مهم في الخدمة الطقسية، لا سيّما في الأعياد الاحتفالية.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

وبناء على ذلك برزت مظاهر التكريم التي يُظهرها الأقباط بلمس الأيقونات أو تقبيلها، فهي ليست سوى علامات "توقير واحترام" موجّهة إلى القديس المرسوم فيها، وليست عبادة كما يُساء الفهم أو يروج البعض، فهو فعل عفوي يترجم به الشخص محبة روحية كرسالة منه إلى ذلك القديس، تبرّكاً به، كي يتشفع له عند الله بصفته "وسيطاً باراً" يتمتع بسيرة عطرة في الورع والتقوى وأعمال البر.

وأكد هذا المفهوم أقدم الرحّالة الذين زاروا مصر وتحدثوا عن الأقباط وحياتهم، بحسب دائرة المعارف القبطية الإنجليزية، وهو المستشرق الألماني يوهان ميكائيل فانسليب (1635-1679) الذي كتب دراسة بعنوان "تاريخ كنيسة الإسكندرية"، سجل فيها نظام الكنيسة القبطية وعاداتها وطقوسها، كما كتب وصفاً لرحلته إلى مصر خلالي عامي 1672 و1673، وقد ساعدت هذه المخطوطات الغرب، من بينهم المؤرخ رنودوت في كتاب تاريخ بطاركة الإسكندرية والمجموعة الطقسية الشرقية.

وذكر فانسليب في رحلته، بحسب دراسة يوحنا نسيم يوسف "الأيقونات القبطية في التاريخ والأدب والطقوس"، ضمن منشورات مكتبة الإسكندرية، ما يشير إلى أن "الأقباط ليس عندهم تماثيل في كنائسهم ولكن صور مثل العذراء والمسيح ومارجرجس والملائكة ميخائيل ورفائيل وجبرائيل وغيرهم، وهم يوقّرون الصور ويقبلونها ويوقدون أمامها الشموع، وعندهم إيمان بأن الله يصنع البركات من خلالها".

مصدر الصورة

مصدر الصورة

ويقول البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية السابق، في دراسة بعنوان "اللاهوت المقارن": "إننا لا ننسى تأثير الصور كدروس تشرح أحداث الكتاب (المقدس)، وأبطال الإيمان فيه وفي التاريخ. وربما تترك الأيقونة تأثيراً عميقاً في النفس أكثر مما تتركه العظة أو القراءة أو مجرد الاستماع، وفي كل هذا تربط بين المؤمنين ههنا وملائكة السماء والأبرار الذين يعيشون في الفردوس. وتعطينا دفعاً داخلياً قوياً ننفّذ فيه قول (بولس) الرسول (اذكروا مرشديكم... تمثّلوا بإيمانهم)".

ويضيف: "المعروف أن الأيقونات ترجع إلى العصر الرسولي نفسه... ويروي التقليد أيضاً قصة عن انطباع صورة للسيد المسيح فوق منديل (أثناء درب الصليب)، والذي يتتبع التاريخ يجد أن أقوى عصور الإيمان كانت حافلة بأيقونات يوقرها الناس، دون أن تُضعِف إيمانهم بل على العكس كانت تقويه".

ويذكر التقليد القديم أن القديس لوقا الإنجيلي، الطبيب والمصور، المعروف بارتباط اسمه بتدوين أحد الأناجيل الأربعة، هو أول من رسم صورة عُرفت للقديسة العذراء مريم، وبهذا يعتبره البعض أول من ابتدع النموذج الأصلي لفن الأيقونات الذي تطور بعد ذلك على مر العصور.

وتعد فلسفة الأيقونة، ودورها في التعليم المسيحي المبكر، عنصراً جوهرياً ضمن منظومة الروحانيات، إذ اضطلعت بوظيفة مؤثرة في الحياة الدينية والمجتمعية منذ المراحل الأولى لانتشار المسيحية، وقد برزت الأيقونات حينذاك بوصفها لوحات تصويرية تجمع بين البعد الفني والتشكيل الرمزي، لتتحول إلى أداة لاهوتية تُوظَّف كسلاح للعقيدة، وأداة إقناع المؤمنين الجدد في سياق العمل التبشيري.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

ويلخّص الأب الراهب سارافيم البراموسي في دراسته الروحية بعنوان "الأيقونة فلسفة الروح" بدقة مكانة الأيقونة ووظيفتها في وجدان وفكر الأقباط قائلاً: "الأيقونات هي نوافذ نرى من خلالها عالماً آخر غير الذي ألفته حواس الجسد، لنخرج من منزلنا المشيّد من تراب الأرض، إلى عالم غير مادي، لا تنطبق عليه قوانين الجاذبية الزمنية، ولا تجتذبه الأرض إلى أسفل، بل هو عالم يهيم فيه القديسون على وقع نغمات الخلاص وتهليل الفرح (للرب) الجالس على العرش".

ويضيف: "تلك النوافذ ليست مداعبة لخيالنا الإنساني، ولكنها تقوية وتثبيت لواقعنا الروحي، إنها حضور فعلي وصادق لأولئك الذين وقفوا متسربلين بمجد الحياة الجديدة.. حضور يهدئ من روعنا حينما يقسو علينا العالم ويتجبر علينا الشيطان ويهرب من حولنا الأحباء ويحاصرنا المرض ويلتهمنا مارد الفقر والحاجة وضيق العيش".

ويلفت الآب الراهب سارافيم إلى أنه "وقتها تكون نظرة إلى الأيقونة كفيلة بأن تسكب في قلوبنا سلاماً من منابع السلام الإلهي، وحينما نخاطب قديس الأيقونة لا نملك إلى أن نستشعر حضوراً غير مدرك ولا مرئي ولكنه حقيقي".

وعلاوة على وصف خبراء علم الأيقونات هذا الفن بأنه وسيلة تعليمية الغرض منها نقل تعاليم الكتاب المقدس للجميع، يرى البعض الآخر أن الكتاب المقدس ما هو إلا "أيقونة إلهية"، في حد ذاته، وأن الأيقونات كتاب مقدس متاح للجميع بلغة الألوان والرموز.

"الأيقونة القبطية عبر العصور"

كان النفور العميق من العالم الوثني، في مطلع العصور المسيحية الأولى، مقترناً بظروف الكنيسة الناشئة، عائقاً أمام نشوء فن التصوير وما يشاكله من الفنون، إذ رأى المسيحيون الأوائل في الصور ظلاً للوثنية البائدة، كما اعتبروا أن كل محاولة تصوير دينية تمثل عودة إلى الفكر الوثني ومعابده، وظهر هذا الموقف بوضوح في عزوفهم عن اتخاذ خطوات قد يُفهم منها على أنها عبادة للإمبراطور الروماني في تلك العصور، ورفضهم الانحناء أمام هيبته المصوّرة في تماثيله ورسومه.

بيد أن شدة حساسية المسيحيين الأوائل من التصوير لم تحُل دون بزوغ رموز تحمل ملامح الروح الجديدة التي جاءت بها المسيحية، وكان لانفتاح الكنيسة الناشئة على الحضارات العريقة في كنف الإمبراطورية الرومانية، من يونانية بتياراتها المتعددة، وآرامية ضاربة في القدم، ومصرية عميقة الجذور، أثره في تبني تلك الرموز، وإكسابها مفاهيم مسيحية خالصة.

ويذهب بعض مؤرخي الفن القبطي إلى أن الأيقونة القبطية ليست سوى امتداد لبورتريهات الفيوم المصرية الشهيرة، التي يمكن اعتبارها استمراراً لفنون مصر القديمة.

كانت تلك اللوحات (البورتريهات) الجصيّة تصور المتوفى بغرض أن "تعرف روحه سبيلها وتتحد بجسده" مرة أخرى، وظهرت في أواخر العصر الروماني. ومع دخول المسيحية مصر، بدأ الفن القبطي يتأثر ببيئته الفكرية الجديدة، فبرزت الأيقونة التي لم تعد تهتم بتفاصيل الملامح البشرية كما فعلت بورتريهات الفيوم، وإنما ركزت على البُعد الروحاني والرمزي، مجسدة بذلك لغة فنية تتجاوز حدود الشكل إلى المعنى.

ويذكر الأثري جرجس داود في مقاله بعنوان "اللوحات القبطية المصورة - تاريخها وتطورها" ضمن منشورات معهد الدراسات القبطية، المجلد السابع، نقلاً عن دراسة فيكتور جرجس بعنوان "اللوحات المصورة بالمتحف القبطي" قائلاً : "ورث الأقباط عن أجدادهم فن التصوير على الجدران فزينوا كنائسهم بصور تمثل السيد المسيح والرسل والشهداء، ونستطيع أن نشاهد أمثلة من فن التصوير الحائطي (الجداريات) في العصور المسيحية المبكرة في بقايا الكنائس القديمة والأديرة الأثرية المنتشرة في أنحاء مصر".

ويضيف: "ظل مصورو العصر القبطي يمارسون فن التصوير بطريقة الرسوم الحائطية على نطاق واسع حتى القرن الحادي عشر الميلادي تقريباً، ثم شاعت طريقة الرسم على اللوحات الخشبية التي تعرف بالأيقونات، إذ وجدوا أنه عندما تتهشم جدران المباني يكون مصير الرسوم إلى زوال، فلجأوا إلى طريقة أخرى يصورون بها نواحي عقائدهم الدينية، بحيث تكون أكثر ثباتاً، وتكون الصور سهلة النقل يمكن تغيير مكانها".

ويمكن تقسيم تاريخ الأيقونات إلى عدة أقسام أو مراحل بحسب الوظيفة أو الهدف أو الظرف التاريخي لرسمها على مدار العصور كالآتي:

(أولاً) مرحلة الرموز (القرون الثلاثة الأولى): وهي مرحلة كانت أبرز موضوعاتها تصوير يسوع المسيح تحديداً في موضوعات مختلفة.

ويتحدث الأب القس بيشوي حلمي في دراسته "كنيستي الأرثوذكسية ما أجملك" عن تلك المرحلة قائلاً: "استُخدمت الرموز في مجال الصور والرسومات في القرنين الأول والثاني على نطاق واسع، فنرى السيد المسيح في شكل الراعي الصالح، أو السمكة، أو مختفياً تحت المونوغرام، أي الحرفين الأولين من اسمه باليونانية (خريستوس=المسيح) وهما XP وذلك على شكل صليب (الحرفان متداخلان مع بعضهما البعض)".

(ثانياً) مرحلة تقديم موضوعات من الكتاب المقدس (القرن الرابع): كان الهدف منها تقديم مضمون تعليمي في ظل نمو وانتشار المسيحية في شتى أرجاء العالم، فنظراً لكثرة أسفار المسيحيين والمبشّرين إلى كنائس في بلاد أخرى يتعبّد أهلها بلغات لا يعرفها المبشرون، استُخدمت الأيقونات كلغة مشتركة للحوار التعبدي بين أولئك المؤمنين الجدد.

وتشير بعض الدراسات إلى العثور في الإسكندرية على أيقونات من هذا الطراز، جسّدت في مشهد واحد معجزة عُرس قانا الجليل ومعجزة الخمس خبزات والسمكتين، بحسب دراسة القس بيشوي حلمي.

(ثالثاً) مرحلة الأيقونات الإسخاتولوجية (الآخروية) (القرنين السادس والسابع): ففي ظل أجواء الرهبنة التي عاشها الأقباط، وعيونهم شاخصة نحو المجيء الثاني للمسيح في آخر الزمان، بحسب تعاليم الإنجيل، انصرفت الأيقونات خلال تلك الفترة إلى التعبير عن التطلّع الأخروي، فقدمت موضوعات مثل صور الشهداء والقديسين متوَّجين بالمجد، وأيقونات للملائكة، وأخرى للنبوءات الدينية، كما رُسم يسوع المسيح في بهائه جالساً على عرشه.

(رابعاً) مرحلة حرب وتحطيم الأيقونات (القرن السابع): مع تزايد عدد الأيقونات وانتشارها السريع، وسوء استخدام البعض لها، لاسيما فن الأيقونة البيزنطي، اشتدّ الصراع بين المؤيّدين والمعارضين، ولم يكد ينتهي القرن السابع حتى تأثّر فن رسم الأيقونة عموماً بعامل تاريخي مهم عُرف باسم حرب الأيقونات، وذلك عندما أصدر الإمبراطور لاون الثالث سنة 726م مرسوماً يقضي بتحطيم الأيقونات.

ويذكر الأب القس بيشوي حلمي في دراسته أنه "بعد سلسلة من الصراعات والاصطدامات انعقد مجمع نيقية عام 787 ميلادياً، بناء على دعوة الإمبراطورة إيريني (الأثينية)، وأعلن المجمع قانونية استخدام الأيقونات ووقع على قراراته 208 من الأساقفة، كما أعلن أيضا أنه يليق تقديم التكريم للأيقونات دون العبادة، وأن هذا التوقير مُقدم لها بطريقة نسبية لمن تمثلهم الأيقونات"، إلا أن ذلك لم يحُل دون نشوب مرحلة ثانية من الصراع عام 814 ميلادياً في عهد الإمبراطور لاون الخامس (813-820 ميلادياً)، الذي بدأ حركة جديدة من تحطيم الأيقونات.

ويشير مؤرخون إلى أن الكنيسة القبطية، وفنونها الخاصة، لم تكن طرفاً في دائرة هذا الصراع، بل كان مستقراً عندها منذ البداية مفهوم توقير الأيقونات وتكريمها دون عبادة تُذكر.

وتشير بعض الدراسات المتخصّصة إلى أن ممارسة رسم الأيقونات واصل نشاطه بعد دخول العرب إلى مصر عام 640 ميلادياً، كما يقدّم كتاب "تاريخ البطاركة"، المنسوب إلى ساويرس بن المقفع، العديد من الروايات المتعلّقة بالأيقونات، وفي القرن العاشر وما بعده ألف عدد من الكتّاب، أبرزهم أبو المكارم سعد الله بن جرجس ويوحنا بن زكريا بن السباع، مؤلفات عن الكنائس والأديرة، ووثّقوا من خلال كتاباتهم حياة الأقباط كما عاشوها في عصرهم.

ومما لا شك فيه أن فن الأيقونات القبطي في العصور الوسطى بمصر يتجلّى في المجموعة المتميّزة من اللوحات المحفوظة في كنيسة أبي سيفين بفم الخليج في مصر القديمة في القاهرة، ومن بين هذه الأعمال أيقونة مؤرّخة تعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي، وتُعدّ من أقدم النماذج المعروفة، وتمتاز بدقّة صناعتها، وزهاء ألوانها، وتناسق خطوطها، مما عزّز اعتقاد بعض خبراء علم الأيقونات بوجود مدرسة تصويرية قبطية تفوّقت على نظيراتها المعاصرة في إيطاليا في ذلك الوقت.

ويُلاحظ أن فن التصوير على تلك الأيقونات بدأ يضعف تدريجياً بعد نهاية القرن السادس عشر، فتراجع كثير من قوّته وما امتاز به من ابتكار، إلى أن بلغ القرن الثامن عشر حيث شاع استعمال الأقمشة أو الخيش لتغطية اللوحات والرسم عليها بالألوان، وتمثّل هذه الحقبة خاتمة المرحلة التي انحسر فيها فن التصوير القبطي وأفَل بريقه.

(خامساً) مرحلة ازدهار الأيقونات القبطية (من القرن الثامن عشر حتى الآن): وتحمل معظم الأيقونات المنسوبة إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر توقيع "إبراهيم الناسخ" و"يوحنا الأرمني القدسي"، وقد تأثر العديد من الرسامين بأسلوبهما، ونتيجة لذلك، اتسمت غالبية الأيقونات التي أُنتجت في هذه الفترة بأسلوب فني مشابه للأسلوب الذي أسسه هذان الرسامان.

وحملت أيقونات تلك الفترة خطوطاً مكتوبة باللغتين العربية والقبطية بشأن الموضوع المرسوم وهويّة القديس، وفي بعض الأحيان كانت تشير هذه الكتابات إلى اسم الكنيسة المكرّس لها تلك الأيقونة، أو إلى اسم الشخص الذي موّل صناعتها، وتميزت أيقونات هذان الرسامان أو تلاميذهما بملامح فنية خاصة أبرزها رسم الوجوه البيضاوية الشكل والعيون اللوزية.

ومنذ القرن الثامن عشر وحتى يومنا هذا، ازدهر فن رسم الأيقونات في مصر، ولم يعد حكراً على الرهبان فحسب، بل أصبح يمارس هذا الفن فنانون يرسمون الأيقونات القبطية للكنائس بأسلوب فني معاصر، أبرزهم إيزاك فانوس ويوسف جرجس عياد ومارغريت نخلة وعادل نصيف وغيرهم الكثير.

كما أُنشئت مراسم متخصصة لنشر هذا الفن القبطي، أبرزها مرسم دير القديسة دميانة بالبراري، والذي يضم راهبات ومكرسات وجهن اهتمامهن إلى فن الأيقونة، لذا شهد القرن الماضي حتى الآن نموا كبيراً في عالم الأيقونات، فعادت الأيقونة القبطية إلى استعادة جمالها وعراقتها، بما يعكس الحياة الروحية بعمقها وثرائها.

"الأيقونة أسرارها الروحية وموضوعاتها"

تحظى الخطوط في الأيقونة القبطية بمقام رفيع، إذ لا تُرسم عبثاً أو لمجرّد زخرفة، بل تحمل معان روحية ولاهوتية سامية، فكل خط فيها يمثل جملة صامتة تعبّر عن "سر إيماني" و"نافذة بصرية" تنقل حقيقة روحية تتجاوز حدود الواقع.

فالخطوط المستقيمة تشهد على ثبات واستقامة الإيمان، أما المنحنية فتنطق بالحنو والرحمة، والمتوازية والمتكررة منها تشير إلى الأبدية واللانهائية، وهكذا تتحوّل الخطوط من مجرد عناصر تشكيلية إلى رموز دينية، فتصبح الأيقونة "إنجيلاً مرسوماً" يُقرأ بالعين ويتأمله القلب.

فعلى سبيل المثال، ترمز "الدائرة" في فن الأيقونة إلى الأبدية، إذ لا بداية لها ولا نهاية، ويُرسم رأس قديس الأيقونة دوماً أشبه بدائرة إشارة إلى أن هذا الشخص وجه فكره دائماً نحو الأبدية، وأن تفكيره كان مركزاً على الأمور السماوية لا الدنيوية.

أما العين فتأخذ شكل سمكة ومركزها في منتصف رأس قديس الأيقونة، أي في مركز الدائرة، دلالة على التركيز والتمييز، كما يشير اتساع العين وانفتاحها إلى السهر الروحي. وتجدر الإشارة إلى أن رسم العين على شكل سمكة يحمل رمزية خاصة بحياة المسيح شخصياً، فالسمكة الحية تسبح دائماً ضد تيار المياه، أما الميتة منها يجرفها التيار، وهكذا يُستدل على المعنى والمغزى في رسم الأيقونة فالمؤمن الحق يسير ضد تيار العالم ومغرياته اقتداء بحياة المسيح، بينما يترك نفسه لتيار العالم وشروره إن لم يكن هذا الشخص متمسكاً بإيمانه ومتشبها بشخص المسيح.

ويُرسم الفم في الفن القبطي مغلقاً، ويشير غلق الفم إلى أنّ لغة القديس نابعة من القلب ومن فضائله الداخلية، وليس من الشفاه، بخلاف الباحثين عن مجدهم الذاتي في العالم، الذين تتسم كلماتهم بالضجيج والصخب ولا تنبع من القلب، ولا تحمل المعنى والعمق الروحي.

أما الأذن فهي دائماً مغطاة في الأيقونة القبطية، ولا يظهر منها سوى جزء صغير، ففي حالة القديسين تُغطى الأذن بشعر القديس، أو بالقلنسوة بالنسبة للرهبان، أما القديسات فتُغطى الأذن بالطرحة، وترمز تغطية الأذن إلى أن الكلمة تدخل القلب وتتفاعل داخله وتنمو في أعماقه، بخلاف باقي البشر في العالم.

كما تُرسم الرقبة في الأيقونة القبطية باعتبارها رمزاً لحلقة وصل بين السماء والأرض، فهي تربط الرأس (المعبّر عن الفكر السماوي) بالجسد (المعبّر عن الفكر الأرضي المادي)، ولهذا السبب، يُرسم الجسم في الأيقونة أصغر من الحجم الطبيعي للإنسان، بينما تكون الرأس أكبر والأكتاف منحدرة، دلالة على تفوق الروح على الجسد.

أما اختيار الألوان في الأيقونة القبطية، فهو ليس عشوائياً، بل كل لون فيها يحمل دلالة ورمزاً خاصاً، فاللون الأحمر القرمزي، لون الدم، يشير إلى مفهوم "الخلاص والفداء" في المسيحية، بينما الأبيض يشير إلى القيامة وطهارة القلب، ومن ثم، لا يُرسم السيد المسيح في الأيقونة إلا بهذين اللونين، برداء أحمر وجلباب أبيض، ليعكس بذلك مفاهيم روحية.

ويأتي اللون الأزرق بجميع درجاته في الأيقونة القبطية للدلالة على الحياة السماوية، وأبرز مثال على ذلك رداء القديسة العذراء مريم، وهو غالباً أزرق فاتح يشبه صفاء السماء، وتُزيَّن أحياناً بالنجوم، وعلى طرحة العذراء تُرسم أحياناً ثلاثة نجوم كبيرة، بخلاف النجوم الصغيرة، كما يرمز اللون الأزرق إلى مياه المعمودية وإلى الارتباط الروحي.

أما اللون الأصفر الذهبي في الأيقونة القبطية، فيشير إلى "المُلك السماوي"، ولذلك يجب أن تكون خلفية الأيقونة مذهبة بهذا اللون، ويشير اللون البنفسجي في الأيقونة القبطية إلى الموت عن العالم، بينما يرمز اللون البني إلى تراب الأرض، كما يستخدم الرسام اللون الأسود لتأكيد الوجود، حيث يقوم بتحديد كل شخص وكل عنصر في الأيقونة بخط أسود، في إشارة إلى أن ما يُرسمه في أيقونته هو حقيقة ثابتة وليس أسطورة أو خيالاً.

وعن أبرز الموضوعات التي اهتم الرسامون بتقديمها من خلال فن الأيقونة يذكر حشمت مسيحه جرجس، في دراسته الموجزة بعنوان "الأيقونات الأثرية" المنشورة ضمن موسوعة "من تراث القبط" أن رموز الأيقونات في الكنائس القديمة وموضوعاتها ركزت على تقديم صور أبرزها "صور للقديسة العذراء مريم ومعها الطفل يسوع، وهي منتشرة في كل الكنائس والأديرة الأثرية، وأيقونة هروب العائلة المقدسة رقم 3350 بالمتحف القبطي".

ويضيف موضوعات أخرى مثل "حياة السيد المسيح من البشارة إلى الصعود وموجود منها نموذج رائع في كنيسة أبي سرجة من القرن الـ 18، ومنها مناظر نادرة مثل نزول المسيح إلى الهاوية (الجحيم) وإخراج آدم وحواء وظهور المسيح للتلاميذ والأبواب مغلقة. وأيضاً حياة المسيح على أيقونة مجمعة بكنيسة السيدة العذراء بحارة الروم وأخرى مجموعة لحياة العذراء بكنيسة العذراء بالمعادي".

ويتضح من استعراضنا لهذا الفن القبطي أن الأيقونة ليست مجرد لون وخطوط على خشب، بل هي لغة للروح تتحدث بلا كلمات، وتجذب إلى عالم القداسة والمثل العليا، وكل رمز فيها، وكل لمسة وخط ولون، تنبض بتاريخ الكنيسة المصرية، وتحكي قصصاً عن حياة المسيح والعذراء مريم والقديسين الآخرين الذين سلكوا دروب الإيمان بالصبر والمحبة، فأمام الأيقونة، يقف الناظر وكأنه جزء من قصة أكبر تركز على الإيمان كملجأً للرجاء والسكينة.

كما تلعب الأيقونات، تحت ضوء الشموع وهمسات الصلاة، دور المرايا التي تذكّر أقباط مصر بأن الإيمان ليس مجرد عقيدة، بل حياة تُعاش بتفاصيلها، فضلاً عن كونها تعليماً يُرى ويُحس، ورابطاً بين الماضي والحاضر، بين قديسين وأحياء، بين السماء والأرض، فمن خلال هذا الفن واصلت الكنيسة القبطية نقل إرثها الروحي، ليظل مرشداً روحياً، ومرآة للقداسة، وجسراً عابراً بين الإنسان والله.

المصدر:

بي بي سي

المصدر:

بي بي سي