- البنك المركزي يعلن عن مزاد لبيع العملات الاجنبية الثلاثاء القادم

- كشف صيني لإصابة حاملة الطائرات الأمريكية "كارل فينسون" في هجوم لصنعاء

- الجيش السوداني: مقتل 47 مدنيا بقصف للدعم السريع على الفاشر

- الكرملين يحذر من التسرع بمحادثات وقف الحرب في أوكرانيا

- المؤتمر الطلابي العلمي الأول يوصي بإعداد استراتيجية وطنية شاملة لرعاية الإبداع والمبدعين

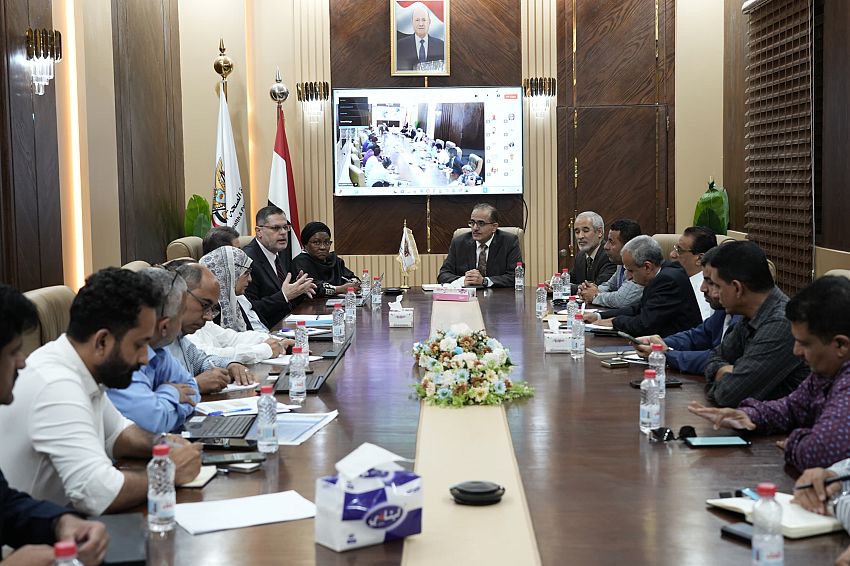

- بحيبح يترأس اجتماعاً موسعاً للجنة المشتركة لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية

- اختتام الاجتماع الـ60 للمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية بالكويت بمشاركة اليمن

- اليمن يشارك في الدورة العادية الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

- محافظ البنك المركزي يلتقي الفريق القانوني لصندوق النقد الدولي

- الوكيل العامري يتفقد سير العمل في مشروع مختبر المياه والصرف الصحي بسيئون

- ميرسك تعترف بنقل قطع "إف-35" إلى إسرائيل عبر سفنها

- تفاصيل وداع البابا.. النظرة الأخيرة والجنازة والقادة الحضور

- سرايا القدس تناشد الحكومة السورية الإفراج عن اثنين من قيادييها

- حماس: ندعو لحصار السفارات الأميركية والإسرائيلية حتى يتوقف العدوان

- ما المواقع التي استهدفتها الغارات الأميركية في اليمن؟

- طهران: نسعى لاتفاق يحقق مصالحنا

- حكومة نتنياهو تبحث مستقبل حرب غزة ودعوات إسرائيلية للقبول بصفقة

- تقرير أميركي: ترامب قد يعود للاتفاق النووي الذي انسحب منه

هل تكشف الجينات الوراثية الأساس البيولوجي لفرق الأعراق بين البشر؟

مصدر الصورة

مصدر الصورة

في الوقت الذي انتقد فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، معهد "سميثسونيان" البحثي، واتهمه بنشر "أيديولوجيا مناهضة لأمريكا"، يستعرض آدم رذرفورد في هذا التقرير ما كشفه علم الوراثة عن مفهوم العرق البشري.

يقول رذرفورد، وهو محاضر في علم الوراثة في كلية لندن الجامعية في المملكة المتحدة، ومقدم برامج في بي بي سي ومؤلف كتاب "كيف تجادل عنصرياً"، الذي يتناول تاريخ ومفاهيم العرق من منظور علمي، إنه عندما كشف العلماء عن مشروع الجينوم البشري قبل خمسة وعشرين عاماً، بدا الأمر وكأنهم وضعوا نهاية حاسمة لبعض الأساطير القديمة ذات الصلة بالعرق، بعد أن قدم المشروع دليلاً دامغاً على أن التصنيفات العرقية لا تستند إلى أي أساس بيولوجي، بل إن التنوع الوراثي بين أفراد المجموعة العرقية نفسها كبير مقارنة بالتنوع داخل المجموعات الأخرى، وبهذه الطريقة أثبت المشروع أن مفهوم العرق هو بناء اجتماعي محض.

وعلى الرغم من هذه النتيجة المهمة، التي عزز صحتها استمرار التقدّم في علم دراسة الجينوم البشري، فإن مفهومي العرق والإثنية لا يزالان يُستخدمان على نطاق واسع لتصنيف البشر كمجموعات بيولوجية متمايزة، وهذه التصورات لا تقتصر على المنشورات التي تقدم محتوى غير علمي على منصات وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل تسللت إلى ميادين البحث العلمي وأنظمة الرعاية الصحية.

لكن ما يعد أكثر إثارة للقلق هو تسلل مثل تلك المفاهيم إلى أروقة الحكومات.

لم يُخفِ ترامب وإدارته معارضتهما لعدد كبير من الرؤى العلمية. فمنذ عودته إلى البيت الأبيض، اتخذ الرئيس الأمريكي قرارات تقضي بخفض شامل لتمويل الأبحاث العلمية المتعلقة بالطب الحيوي وتغيّر المناخ، كما وجّه انتقادات، خلال أمر تنفيذي مؤخراً، لما يعد اليوم من المسلّمات البيولوجية لدى معظم العلماء.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

وحمل الأمر الرئاسي الذي وقّعه ترامب عنوان "استعادة الحقيقة والعقلانية إلى التاريخ الأمريكي"، وقد استهدف معرضاً فنياً في متحف الفنون الأمريكية بمجموعة "سميثسونيان" البحثية، أقيم تحت عنوان "شكل السلطة: قصص عن العرق والنحت الأمريكي".

وجاءت خطوة ترامب ضمن مساعٍ أوسع نطاقاً تهدف إلى إعادة تشكيل الثقافة الأمريكية من خلال إزالة "الأفكار غير اللائقة أو المثيرة للانقسام أو الإيديولوجيا المناهضة للولايات المتحدة" من متاحف المعهد. ونصّ الأمر التنفيذي: "لابد أن تكون المتاحف في عاصمة أمتنا أماكن يقصدها الأفراد للاستفادة من المعرفة، لا لسماع خطابات أيديولوجية أو روايات تثير الانقسام وتشوه تاريخنا المشترك".

كما تضمن النص انتقاداً للمعرض باعتباره يروّج فكرة مفادها أن "العرق البشري ليس حقيقة بيولوجية، بل بناء اجتماعي"، مشيراً إلى أن "العرق هو اختراع بشري"، ووصف الأمر الرئاسي المعرض بأنه مثال على تحوّل "ضار وقمعي" في السردية التي تجسّد القيم الأمريكية.

هذه اللحظة تبعث القلق والانزعاج لأمثالي من المتخصصين في تاريخ علم الوراثة والعرق البشري.

المشكلة هنا هي أن الجملة المقتبسة من "سميثسونيان" صحيحة تماماً، ولا تُعد مثاراً للجدل لا في المجال العلمي ولا التاريخي.

إن التنوع البشري حقيقة بالطبع، فالناس يختلفون عن بعضهم البعض، ونستطيع ملاحظة هذه الاختلافات في لون البشرة، ولون الشعر وملمسه، وفي سمات جسدية أخرى، وهذه الاختلافات تتجمع في مناطق مختلفة في شتى أرجاء العالم، فالأشخاص من نفس المنطقة الجغرافية عادة ما تتشابه ملامحهم أكثر من الأشخاص القادمين من مناطق أخرى، وهذه حقيقة بديهية.

كانت هذه السمات، خلال القرن الثامن عشر، المحدد الرئيسي لوضع تصنيف جديد للبشر باستخدام مصطلحات علمية مفترضة. ويُنسب الفضل إلى عالم النبات السويدي، كارل لينيوس، باعتباره رائد البيولوجيا الحديثة، لأنه وضع نظام تصنيف لا نزال نستخدمه حتى اليوم، ألا وهو الجنس والنوع.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

نحن من نوع يُطلق عليه مصطلح "هومو سابيانس Homo sapiens" أي (الإنسان العاقل)، بيد أن لينيوس طرح نوعاً آخر من التصنيف في مشروعه العلمي حدده بناء على السمة البشرية الأكثر وضوحاً وهي لون البشرة.

صنّف لينيوس البشر إلى أربعة أنواع، استناداً إلى القارات: الآسيوي، وهم الأشخاص ذوو "البشرة الصفراء" والشعر الأسود الناعم، والأمريكي، وهم السكان الأصليون في الأمريكيتين ذوو "البشرة الحمراء" والشعر الأسود الناعم أيضاً، والأفريقي، وهم الأشخاص ذوو "البشرة السوداء" والشعر المجعد، والأوروبي، وهم الأشخاص ذوو "البشرة البيضاء" والعيون الزرقاء.

وقد تبدو هذه التسميات سخيفة، فحتى لو أخذنا وجهة النظر الخاطئة التي تفترض أن ملايين الأشخاص يشتركون في نفس درجات لون البشرة حتى ضمن تلك الفئات، فإن الألوان نفسها غير دقيقة، لكن جذور التصنيفات العرقية التي نستخدمها اليوم لا تزال موجودة في هذه المسميات.

كما أن بعض هذه المصطلحات أصبحت غير مقبولة اجتماعياً وتوصف بأنها تنطوي على "عنصرية"، وعلى الرغم من ذلك، لا نزال نستخدم مصطلحي "الأسود" و"الأبيض" لوصف ملايين الأشخاص، رغم أنه لا أحد منهم يمتلك بشرة سوداء أو بيضاء بالفعل.

حتى وإن كان هذا التصنيف القائم على أساس لون البشرة دقيقاً، فإن أوصاف لينيوس الأصلية بدأت فقط بالسمات الجسدية، لكن ما أضافه في مشروعه العلمي لاحقاً، أصبح الأساس لما أُطلق عليه العنصرية العلمية وتجسيداً للسلوكيات، إذ وُصف الآسيوي بـ"الغرور، والجشع، والحكم بالآراء"، ووصف الأمريكي بـ"العناد، والحماسة، والتنظيم بالعادات"، ووصفت الأفريقيات بأنهن "لا يخجلن"، أما كلا الجنسين من إفريقيا فوصفا بـ "الدهاء، والكسل، والحكم بالأهواء"، أما الأوروبي فوصف بـ"اللطافة، والذكاء الحاد، والابتكار، والاحتكام بالقوانين".

وعند دراسة التاريخ لابد أن نتحلى بالحذر في الحكم على أشخاص في الماضي وفقاً لمعاييرنا الحالية، لكن بالنظر إلى المعيار الذي وضعه مؤسس البيولوجيا الحديثة، والقائم على تصنيف البشر، فهو معيار سخيف، وعنصري، والأهم من ذلك، معيار يتسم بالهرمية، يترك أثراً لا يُمحى خلال قرون.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

فعلى مدار 200 عام، سعى العديد من العلماء إلى تحسين هذه التصنيفات باستخدام مقاييس جديدة، بما في ذلك التفسيرات غير العلمية التي اعتمدت مقياس الجماجم المعروف بالـ "قرانيومتري"، وهو فرع من فروع علم الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) استُخدم في الماضي لقياس حجم وشكل الجمجمة، بهدف دراسة الفروق بين الجماجم البشرية، وعلى الرغم من ذلك، لم يتوصلوا إلى إجابة نهائية بشأن عدد الأعراق الموجودة.

فالسمات التي كان يستعين بها العلماء لم تكن ثابتة، كما أنها لم تكن فريدة وحصرية لتمييز مجموعة معينة من الأشخاص، وأصبحنا نطلق على هذه الأيديولوجية "الجوهر العرقي"، بيد أن جميع المحاولات التي اعتمدت على هذا التصنيف كانت تضع الأوروبيين البيض في مرتبة متفوقة على الجميع.

كان عالم الأحياء، تشارلز داروين، هو أول من بدأ تحليل وتفكيك هذه الأفكار، معترفاً في كتابه "نشأة الإنسان"، الصادر عام 1871 بأن هناك استمرارية وتشابه في السمات التي تصنّف الأشخاص إلى أعراق بشرية معينة، ومع بداية القرن العشرين، دخلت البيولوجيا الجزيئية إلى الميدان العلمي، وبدأ عصر علم الوراثة في تفكيك المفهوم البيولوجي للعرق البشري.

واكتشفنا، بحلول الوقت الذي بدأنا فيه دراسة كيفية انتقال الجينات في العائلات والمجتمعات، أن هناك تشابهات بالفعل داخل مجموعات، بيد أن هذه المجموعات لا تتطابق مع المحاولات القديمة لتصنيف الأعراق، فالمعيار الحقيقي لاختلافات البشر هو الجينات.

وعندما بدأنا، في القرن العشرين، بمعرفة التسلسل الجيني للإنسان، ورصد كيفية تشابه واختلاف الأشخاص في الحمض النووي، توصلنا إلى أن المصطلحات المستخدمة على مدار قرون لم تكن لها أي علاقة بالعوامل الجينية الأساسية وراء اختلاف البشر.

حتى وإن كان هناك فرق بسيط في الحمض النووي بين الأفراد، إلا أن الجينوم واسع ومعقد إلى درجة كبيرة، على نحو يخلق تنوعاً هائلاً، فعلى سبيل المثال لا يزال علماء الوراثة يعملون على فهم كيفية تأثير هذه الاختلافات على صحة الأشخاص، بيد أن تلك الاختلافات الجينية لا تنقسم وفقاً لما نطلق عليه العرق البشري، بل تتبع مسارات الأسلاف، ويمكن أن تختلف تبعاً للموقع الجغرافي، بل يمكن تتبعها عبر أنماط الهجرة التاريخية.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

وما نعرفه حالياً هو وجود تنوع جيني أكبر لدى الأشخاص من الأصل الأفريقي الحديث مقارنة ببقية سكان العالم مجتمعين، فعلى سبيل المثال، إذا أخذنا شخصين من إثيوبيا وناميبيا، فإنهما سيكونان مختلفين من الناحية الجينية على مستوى أكبر مقارنة بالنسبة لشخص أوروبي أبيض، أو شخص ياباني، أو هندي، ويشمل ذلك الجينات المرتبطة بلون الجلد.

وعلى الرغم من ذلك، ولأسباب تاريخية، لا نزال نشير إلى الإثيوبيين والناميبيين تحت تعريف العرق "الأسود"، أو خذ مثلاً الأمريكيين من أصول أفريقية، الذين ينحدرون بشكل كبير من الأفارقة الذين خضعوا لاستعباد، إذ تظهر دراسة تسلسل الجينوم للأمريكيين من أصول أفريقية، بصمات تاريخ تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلنطي.

ولم يقتصر الأمر على اختلاطهم بالأصل الجيني مع عدد قليل من دول أفريقيا الغربية، التي أُخذ منها أسلافهم، بل اختلطوا أيضاً على نحو كبير مع الحمض النووي الأوروبي الأبيض، وهذا يعكس حقيقة أن مالكي العبيد كانوا يقيمون علاقات جنسية، العديد منها لم يكن بالتراضي، مع أشخاص مستعبدين.

بناء على ذلك لا يتفق التصنيف البسيط لأحفاد الأشخاص المستعبدين على أنهم "سود" مع الحقائق البيولوجية، بل هؤلاء الأفراد يتسمون بالتنوع الجيني في حد ذاتهم ومختلفون عن أسلافهم الأفارقة الذين ينحدرون منهم، كما أن وضعهم في فئة واحدة ليس منطقياً من الناحية العلمية.

لذا لا نزال نستخدم مصطلح "الأسود" من خلال الإجماع، والتاريخ، وهذا هو المقصود بالبناء الاجتماعي. فمفهوم العرق ليس له فائدة كبيرة في التصنيف البيولوجي، لكن له أهمية كبيرة على الصعيدين الاجتماعي والثقافي، إذ تمثل البنى الاجتماعية الطريقة التي يعمل بها العالم، فعلى سبيل المثال المال والوقت هما أيضاً بناءان اجتماعيان، فقيمة الجنيه أو الدولار تتحدد وفقاً للاتفاق على السلع والخدمات، والوقت يمضي بلا توقف، لكن الساعات والدقائق هي وحدات عشوائية بشكل كامل.

وبناء على ذلك، وعلى الرغم من أن العرق ليس له معنى بيولوجي، إلا أن له نتائج بيولوجية ذات أهمية، فتأثير معظم الأمراض يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفقر، وبما أن الأشخاص من أصول عرقية أقلية ينتمون إلى أدنى مستويات الوضع الاجتماعي والاقتصادي، فإن الأمراض تؤثر عليهم بشكل أكبر، وهذا الأمر صحيح على نطاق واسع، وقد ظهر مبكراً خلال جائحة كوفيد-19، إذ كان الأشخاص من أصول أفريقية، وآسيوية جنوبية، وفي أمريكا من أصول إسبانية، هم الأكثر تأثراً بالإصابة بالفيروس والوفاة.

هذا ما دفع وسائل الإعلام إلى البحث عن سبب يعزز النسخة البيولوجية من العرق، وفي بعض الأحيان كانت تركز على عملية أيض فيتامين د، التي ترتبط بإنتاج الميلانين، ولها تأثيرات على العدوى الفيروسية، وأظهرت بعض الدراسات أن تراجع مستويات فيتامين د كان يرتبط بزيادة القابلية للإصابة بفيروس كوفيد-19 بين الأشخاص من أصول أفريقية، إلا أن هذا يعد ارتباطاً وليس سبباً.

فبينما كان العديد منا في حالة انعزال بسبب الجائحة، كان العاملون في الخطوط الأمامية في خدمات الرعاية الصحية، والأشخاص الذين كانوا يتولون إزالة القمامة، وقيادة الحافلات، هم الأكثر احتمالاً أن يكونوا من الأقليات العرقية، وكانوا ببساطة أكثر عرضة للتعرض للفيروس والإصابة به، لذا في حالة دمج ذلك مع حقيقة أن الفئات العرقية الأقلية تعيش غالباً في مساكن حضرية ذات كثافة سكانية عالية، فإن القابلية البيولوجية المزعومة تتلاشى.

لذا كان للجينات دورها الحاسم في تفكيك التبرير العلمي لفكرة العرق وفهم العنصرية نفسها، وهذا هو السبب في أن البيان الأخير الذي أصدره البيت الأبيض تحت إدارة ترامب مثير لقلق العديد من أفراد المجتمع العلمي، لاسيما وأن ترامب يتحدث دوماً عن مفاهيم جينية لتوظيفها في سياقات سياسية، ففي إحدى الآراء قال إن بعض الأشخاص، ومنهم هو بالطبع، يتفوقون جينياً.

وقال في سبتمبر/أيلول 2020 خلال تجمع في ولاية مينيسوتا، التي يمثل البيض ما يزيد على 80 في المئة من تعداد سكانها: "أنتم لديكم جينات جيدة، أتعلمون ذلك؟ الكثير من هذا يتعلق بالجينات، أليس كذلك؟ أنتم لديكم جينات جيدة في مينيسوتا".

وبالمثل، خلال حملته الانتخابية في عام 2024، انتقد ترامب المهاجرين معتبراً أن لديهم "جينات سيئة"، لذا يصعب على أي شخص يدرس الجينات أن يفهم ما المقصود بـ "الجين السيئ" أو "الجين الجيد" الذي تحدث عنه ترامب.

المصدر:

بي بي سي

المصدر:

بي بي سي