- غزة بعد الاتفاق.. غارات على القطاع وشهيدان في الضفة

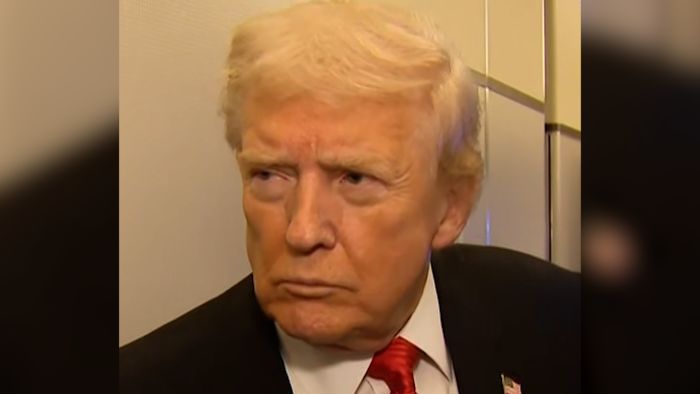

- شاهد كيف ردّ ترامب على سؤال صحفي بشأن تجريد أندرو من ألقابه الملكية

- القمر العملاق يقترب من سماء السودان.. وعالم فلكي يُوضح

- هل أصبحت أيام مادورو في رئاسة فنزويلا معدودة؟ ترامب يجيب

- زهران ممداني.. المرشح الذي أشعل انتخابات نيويورك!

- قبيل التصويت عليه.. هذا موقف نتنياهو من "قانون إعدام الأسرى"

- روسيا على خط "أزمة أميركا وفنزويلا".. كيف كان رد فعلها؟

- تايمز: الإنجيليون يدفعون ترامب نحو تدخل عسكري في نيجيريا

- عرش الدولار يهتز والدول تتخذ إجراءات

- مؤرخ فرنسي: سلام الشرق الأوسط رهن بالإفراج عن مروان البرغوثي

- طهران وواشنطن.. جهود لتقريب وجهات النظر وتبادل الرسائل

- طرد الشيخ الشعّال من مسجدين بريف دمشق يشعل الجدل ويضطره للاعتذار

- تسريب "سدي تيمان" يهز إسرائيل والمدعية العسكرية بقلب العاصفة

- حزب الله ولبنان وإسرائيل.. "الانتحار" أو "سلاح الدولة"

- قناة قوش تيبه.. مشروع طالبان لإعادة الحياة إلى أرض أفغانستان

- عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن

- "القاعدة" يتوسع.. كيف تبدو خريطة سيطرة التنظيم في مالي؟

- شاهد ما قاله ممداني عن إنفاق ترامب 300 مليون دولار لتجديد قاعة رقص

الدروس الخصوصية تتمدد إلى مرحلة التعليم الجامعي

انتشرت منذ بداية العام الأكاديمي على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات لمكاتب خدمات تعليمية تروّج للدروس الخصوصية لطلبة الجامعات، حيث قامت بعض منصات التعليم عن بُعد وبعض الأساتذة غير المنتمين للجامعات بالإعلان عن قدرتهم على تدريس مواد الجامعة للطلاب، مدعين خبرتهم في هذا المجال، فيما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة الرصد الاستباقي التي تطبقها أتاحت إيقاف 20 مادة إعلانية غير مطابقة قبل انتشارها، وحدّد أكاديميون خمسة أسباب وراء لجوء طلبة جامعيين إلى الدروس الخصوصية.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» إعلانات يقوم بها أشخاص ينتحلون صفة أساتذة وباحثين جامعيين، إضافة إلى منصات تعليمية، لاستقطاب طلبة الجامعات للدروس الخصوصية في مختلف الكليات والتخصصات، مقابل مبالغ تراوح بين 250 و500 درهم في الساعة، وإعداد الأبحاث وتكليفات الكليات، وتضمنت المقررات المتوافرة فيها دروساً خصوصية في: العلوم الاجتماعية والنفسية، والقانون بفروعه، واللغات والإحصاء، والمحاسبة والمالية والاقتصاد، والمواد الهندسية (الجبر الخطي، وحساب التفاضل والتكامل المتقدم) والبرمجة، والعلوم الطبية (علم الأحياء العام، والأحياء الدقيقة وعلم الوراثة، وعلم الحيوان العام، وعلم النبات الطبي - والكيمياء العامة، وعلم المناعة السريري، وعلم الأنسجة، والتنوّع البيولوجي، وأساسيات التشريح).

وأرجعت منصات تعليمية تقدّم دروساً خصوصية لطلبة المدارس، استحداثها فئة دروس خصوصية جامعية «أون لاين» ضمن الدورات والدروس التي تقدمها، إلى تلبية حاجة طلبة الجامعات، سواء لسد الفجوات مع البيئة التعليمية وتعزيز المهارات أو لتجهيز الطالب لسوق العمل وفقاً لرؤية شاملة يشرف على إعدادها أساتذة ومحاضرون من أصحاب الكفاءات والخبرة العملية والأكاديمية، فيما تختلف الكلفة تبعاً لاختلاف المواد الدراسية وصعوبتها، حيث ترتفع أسعار المواد العلمية خصوصاً العلوم الطبية عن تدريس المواد النظرية. كما تختلف الكلفة حسب خبرة وكفاءة مقدم الخدمة، فكلما كان أكثر خبرة أو أكاديمياً في إحدى الجامعات المعروفة ارتفع السعر.

دراسات عليا

وتضمنت الخدمات التي تقدمها المنصات التعليمية لطلبة الدراسات العليا، نظير مقابل مادي، المساعدة على توفير المراجع العلمية لكل التخصصات، واقتراح العناوين للماجستير والدكتوراه، والمساعدة في إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه بما فيها رسائل التخصصات الطبية والهندسية والعلمية، وإعداد جميع الأبحاث العلمية وأبحاث النشر والترقية بشكل احترافي، وتحويل الرسائل العلمية إلى كتب، وخدمات إعادة الصياغة وكتابة المقالات، والنشر في المجلات العلمية المحلية والعالمية، وإعداد الاستبيانات والردود على جميع البرامج والتحليل الإحصائي باستخدام جميع البرامج.

تعدد الأسباب

وأجمع أكاديميون على تعدد أسباب لجوء الطلبة الجامعيين إلى الدروس الخصوصية، وحدّدوا أبرز خمسة أسباب وراء اللجوء إلى الدروس الخصوصية وطلب الدعم في إنجاز المشاريع والتكليفات الدراسية، وشملت: وجود صعوبة لدى بعض الطلبة في فهم المقرر، ومعاناة بعضهم ضعفاً في المهارات البحثية والكتابية، وضيق الوقت وكثرة الالتزامات الدراسية التي تدفع بعض الطلبة للبحث عن دعم إضافي، والاعتياد في مراحلهم السابقة على الاعتماد على المعلم الخصوصي، وعدم التمكن من التخلص من هذه العادة حتى في الجامعة، إضافة إلى أن جودة التدريس الأكاديمي تلعب دوراً كبيراً، فحين يكون المحتوى غير مشوّق أو طريقة الشرح تقليدية، يشعر الطالب بالحاجة إلى بديل أكثر تفاعلاً. لذلك، تقع مسؤولية مزدوجة على الطالب والأستاذ معاً، مشددين على أن الحل لا يكمن في محاربة الدروس الخصوصية فحسب، بل في تطوير منظومة التعليم الجامعي لتكون أكثر تفاعلاً ودعماً للطلبة، وتعزيز مهارات البحث والتفكير النقدي لديهم.

سوق مفتوحة

وأكدت خبيرة القيادة التربوية، الدكتورة فاطمة المراشدة، أن ظاهرة الدروس الخصوصية انتقلت من مرحلة التعليم المدرسي إلى التعليم الجامعي، لكنها اتخذت شكلاً جديداً يعتمد على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت سوقاً مفتوحة لتقديم خدمات تعليمية ومساعدات أكاديمية مقابل المال، مشيرة إلى أن الطلبة الذين اعتادوا في مراحلهم السابقة الاعتماد على المعلم الخصوصي لم يتمكنوا من التخلص من هذه العادة حتى في الجامعة، الأمر الذي رسّخ لديهم ثقافة الاتكالية والبحث عن الحلول السريعة بدلاً من بذل الجهد الذاتي في الفهم والبحث.

وقالت المراشدة: «لجوء طلبة جامعيين إلى الدروس الخصوصية يعكس وجود فجوة بين أساليب التدريس الجامعي وتوقعات الطلبة، فبعض البرامج الأكاديمية تعتمد على الطرح النظري الجاف أو لا توفر الدعم الكافي في المواد العلمية الدقيقة، ما يدفع طلبة إلى اللجوء للدروس الخصوصية لتعويض هذا النقص أو لتحسين معدلاتهم الدراسية، كما تلعب ضغوط الوقت والعبء الأكاديمي وضعف مهارات التعلم الذاتي دوراً في ذلك».

وأضافت: «بعض الطلبة يدخلون الجامعة دون امتلاك أدوات الدراسة المستقلة أو القدرة على إدارة وقتهم بفاعلية. والحل لا يكمن في محاربة الدروس الخصوصية فحسب، بل في تطوير منظومة التعليم الجامعي لتكون أكثر تفاعلاً ودعماً للطلبة، وتعزيز مهارات البحث والتفكير النقدي لديهم، فالتعليم الحقيقي لا يقوم على المساعدة الخارجية، بل على رغبة الطالب في التعلم واكتساب المعرفة بجهده وإصراره».

فيما أشار أستاذ علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة أبوظبي، الدكتور مراد الرجب، إلى أن الدروس الخصوصية ظاهرة ليست جديدة وإن كانت لم تنتشر في الجامعات مثل المدارس، ولكن يقابلها في الجامعات انتشار استعانة الطلبة بخدمات المكاتب الخارجية في إعداد وتنفيذ الأبحاث والمشاريع والواجبات الجامعية مقابل مبالغ مالية، لافتاً إلى انتشار حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات «واتس أب» تروّج لخدمات جامعية، وبعض هذه الحسابات تكون متخصصة في مواد معينة أو جامعة معينة.

وأرجع الرجب سبب لجوء الطالب إلى الدروس الخصوصية إلى العبء الكبير على الطالب، واستمرار النظام التقليدي في التعامل معه، وكثرة الطلبات في كل مادة حيث يجد الطالب أنه مُكلف بخمسة مشاريع لخمس مواد مقررة عليه في الفصل الدراسي، وفي الوقت ذاته تراجع الشغف للتعلم لدى الطلبة، وأصبحوا اتكاليين واعتمادهم الرئيس على «شات جي بي تي»، والذكاء الاصطناعي الذي سوف يؤدي مستقبلاً إلى زيادة الاتكالية بين الطلبة، وظهور مشكلات تعليمية وتربوية.

وأيدته في الرأي أستاذة علوم البيانات في الجامعة الأوروبية للعلوم التطبيقية في دبي، الدكتورة إيمان أبوخوصة، مشيرة إلى أن تزايد الاعتماد على الدروس الخصوصية بين طلبة الجامعات يعكس في جوهره فجوة في العلاقة بين الطالب ومؤسسته التعليمية، فالطالب هو واحد من كثيرين يمرّون بتجربة تعليمية صُمّمت أحياناً بمعزل عن قدراتهم الفردية، دون أن تتيح لهم مساحة ليُعبّروا عن صوتهم وتجربتهم داخل القاعة، هذه الظاهرة لا تعني بالضرورة تراجع جودة التعليم، بل تكشف عن تحوّل في ثقافة التعلّم نفسها، حيث بات كثير من الطلبة يركّزون على اجتياز المتطلبات الأكاديمية لا استكشاف المعنى وراء ما يتعلّمونه.

وقالت: «في التعليم الجامعي يجب أن نعمل على بناء نموذج مختلف يُعيد الاعتبار لتجربة الطالب كعنصر محوري في العملية التعليمية، ويُشركه في الحوار حول ما يتعلّمه وكيف يتعلّمه، وهذا النهج لا يقوم على الحلول السريعة، بل على ممارسات تربوية واعية تُعيد الثقة بين الطالب والجامعة، ومن أبرزها تحويل القاعات إلى مساحات نقاش وتطبيق عملي، وربط المقررات بقضايا واقعية تجعل الطالب يرى أثر المعرفة في حياته اليومية».

وأضافت: «من المهم اعتماد التعلّم القائم على المشروعات، وتفعيل جلسات الإرشاد الأكاديمي المنتظمة التي تساعد الطلبة على تنظيم تعلّمهم دون اللجوء إلى الدروس الخارجية، وإشراكهم في تصميم المهام والمخرجات لتعزيز إحساسهم بالملكية والمسؤولية عن تعلّمهم»، مشددة على أن الطالب عندما يشعر بأن صوته مسموع وأن تجربته ذات معنى، يصبح الدافع للتعلّم ذاتياً وليس مفروضاً، لأن التعليم الجامعي الناجح لا يُقاس بعدد المحاضرات، بل بقدرة المؤسسة على إشعال شغف الطالب بالتعلّم حتى خارج جدرانها.

تحولات

من جانبها، أكدت دكتورة القيادة التربوية في جامعة أميتي دبي، ميغري نظاريان، أنّ ظاهرة الدروس الخصوصية لم تعد حكراً على التعليم المدرسي، بل امتدت لتشمل المرحلة الجامعية أيضاً، ما يعكس تحولات في الثقافة التعليمية لدى بعض الطلبة الذين باتوا ينظرون إلى الدعم الأكاديمي الخارجي كوسيلة لتقوية فرصهم في النجاح، بدلاً من التركيز على تنمية مهاراتهم الذاتية في البحث والفهم والتحليل، مشيرة إلى ارتباط هذا الأمر عملياً بتزايد متطلبات المقررات الجامعية وتنوّع أساليب التقييم، ما يجعل بعض الطلبة يبحثون عن طرق إضافية للمواكبة، خصوصاً من يعملون بجانب الدراسة ويجدون صعوبة في التوفيق بين الاثنين.

وقالت: «الاعتياد على الدروس الخصوصية منذ المراحل المبكرة قد يُكسب الطالب شعوراً بالاعتماد على الآخر بدل الاعتماد على الذات. هذا يسهم في تعزيز الاتّكالية بين الطلبة، وحين ينتقل الطالب إلى الجامعة يجد نفسه في فجوة بين ما تعوّد عليه وما هو مطلوب منه، فيبدأ بالبحث عن بدائل مشابهة مثل المساعدات الأكاديمية، أو الاعتماد المفرط على الزملاء بدلاً من تطوير مهارات الاستقلالية والتفكير النقدي لديه»، مشيرة إلى أهمية غرس مهارات التعلم الذاتي في المراحل المدرسية الأولى.

وأضافت نظاريان «يُحظر على أساتذة الجامعات تقديم خدمات تعليمية مدفوعة للطلبة المسجلين لديهم تجنباً لتعارض المصالح. أما الطلبة، فيتم توعيتهم بمخاطر الاعتماد على جهات خارجية في إعداد مشاريعهم أو أبحاثهم، حفاظاً على أصالة العمل الأكاديمي ومصداقيته»، مشيرة إلى أن الجامعات في دولة الإمارات تسعى لتوفير مراكز دعم أكاديمي داخلية، بحيث يحصل الطالب على المساعدة المطلوبة ضمن بيئة تربوية خاضعة للرقابة والتوجيه.

التقييم القائم على مخرجات

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطبيق إطار التقييم القائم على المخرجات، ويتضمن ست ركائز أساسية تشمل 24 مؤشر أداء رئيساً، مع تحديد الوزن النسبي لكل ركيزة، وتشمل الركائز: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%). وأوضح القرار مؤشرات الأداء الرئيسة التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.

وتهدف الركائز إلى قياس القدرة على تأمين وظائف ملائمة ذات جودة عالية لأكبر نسبة من الخريجين، واكتساب الطلاب للمهارات، والشراكات الفعالة في مجال البحث والتدريب والتوظيف، وأثر الأبحاث في الاقتصاد والمجتمع، والمكانة العالمية ومستوى التقييم في التصنيفات الدولية، إضافة إلى مدى التأثير الإيجابي للجامعة في المجتمع ككل.

المصدر:

الإمارات اليوم

المصدر:

الإمارات اليوم