- "طرق دبي" تنجز حزمة من التحسينات المرورية السريعة

- الحرب على غزة.. 81 شهيدا منذ الفجر ومباحثات بين ترامب ونتنياهو قريبا

- ترامب: سأكون حازماً مع نتنياهو بشأن إنهاء حرب غزة

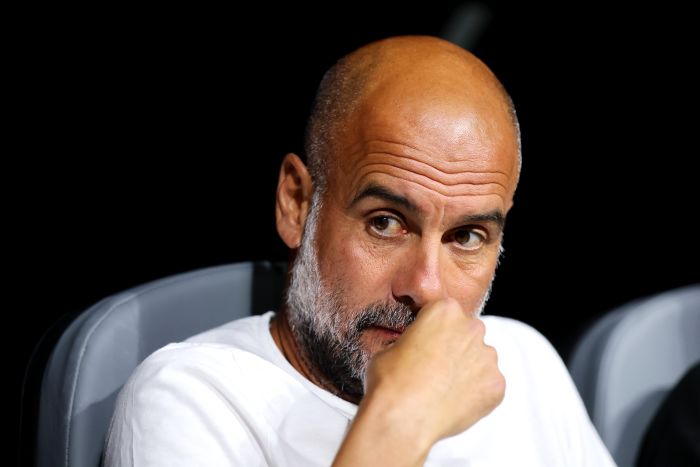

- أول تعليق من غوارديولا بعد خسارة مانشستر سيتي من الهلال

- رأفت الهجان: قصة أخطر جاسوس مصري في إسرائيل

- داخلية السعودية تعلن إعدام مواطن بتهمة قتل 4 من أفراد أسرته

- تحديد هوية جميع ضحايا الطائرة الهندية المنكوبة

- العدالة والتنمية التركي: "العمال الكردستاني" يبدأ نزع سلاحه في أيام

- ترامب: سأكون حازما مع نتنياهو بشأن إنهاء حرب غزة

- القضاء الجزائري يؤيد حكما بسجن الكاتب صنصال 5 سنوات

- ترامب يأمل بوقف لإطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل

- معاريف: نتنياهو وترامب سيركزان على غزة وإيران وعين على التطبيع مع سوريا

- مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه لأمن واستقرار لبنان

- ناشط فلسطيني يوثق "رحلة الموت" قرب مراكز المساعدات بغزة

- تايلاند.. المحكمة الدستورية تعلق عمل رئيسة الوزراء

- سوء التغذية بغزة يحصد أرواح الكبار والصغار بسبب الحصار الإسرائيلي

- وزير خارجية عمان للعربية.نت: زيادة الشروط تعقّد استئناف مفاوضات نووي إيران

- نادي الهلال السعودي يواصل كتابة الإنجازات التاريخية

الرسم في اليوميات.. شوق إلى إنسان ما قبل الكتابة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

يُعد فن اليوميات الفنَّ الوحيد الذي يمكنه أن ينافس الرواية في بعدها الإمبريالي ونزوعها نحو الهيمنة، وذلك راجع أساسا إلى طابعهما الإسفنجي الذي امتصّا من خلاله كل الأجناس الحافة بهما، والخطابات القريبة والبعيدة.

ولئن قال ميلان كونديرا، ردا على حملات تأبين الرواية والتنبؤ بموتها، إن الرواية لم تستنفد كل طاقاتها، فإن فن اليوميات لم تُكتشف قدراته بعد، وما زالت البحوث حوله والإنجاز فيه ضنينة، رغم القفزة النوعية للبحوث الغربية الجادة فيه اليوم.

إن هذا البعد التوسعي والاستحواذي لفن اليوميات ظاهرة لافتة، جديرة بالتأمل والتحليل. فقد شهدت السينما، مثلا، ميلاد فرع كامل من فروعها يسمى "أفلام اليوميات"، والذي تنوع في أشكاله من أفلام الليتواني جوناس مايكس، والتزامه التاريخي بإنجاز فيلم كل يوم لمدة 365 يوما، إلى فيلم "يومياتي العزيزة" للإيطالي ناني موريتي.

كما انشغل المخرجون وصناع السينما بتدوين يومياتهم، مرة مرتبطة بحيواتهم وتقلباتها، كما في يوميات كتبت عن تجارب شخصية، ومرة منحصرة في الحديث عن أعمالهم التي يباشرونها، كعمل لوك داردان وجون بيار "في ظهر صورنا" و"الابن والطفل"، حيث تابعا في يومياتهما المشتركة مراحل تطور أفلامهما من المرحلة الجنينية إلى توزيعها في القاعات.

وقد ازدحمت المكتبات العالمية بالآلاف من اليوميات التي سجلها نجوم السينما من ممثلين ومخرجين، وحتى راقصين ونقاد المسرح وكتّابه، ونمثل لذلك بالناقد المسرحي الإنجليزي كينيث تينان، والممثل والإعلامي الكندي ميشال بالين، والمخرج والممثل البريطاني ريتشارد بورتون، والراقص الروسي فاسلاف نيجينسكي، وغيرهم.

غير أنه لم يرتبط فن من الفنون ارتباطا عضويا باليوميات كما ارتبط بها فن الرسم.

الرسم ولغة اليوميات

لازم الرسم فن اليوميات منذ نشأته، وتطور معه من العفوي إلى الفني المركب. فمنذ البدايات، كان الرسم حاضرا ومكونا رئيسيا من مكونات هذا الفن. ويعود هذا الارتباط إلى طقوس الكتابة نفسها، إذ تسبق الخربشات تدفق الحروف، ودفاتر اليوميات هي في الأصل أعمال عفوية خالصة نشأت كنشاط ذاتي لا بقصد النشر. ولهذا احتفظت تلك الدفاتر بتلك الخربشات والرسوم التي ينتجها صاحب اليوميات، إما وهو في حالة حيرة وتردد، أو استجلابا لصياغة أو فكرة.

ويظهر ذلك إما من خلال الخربشات العفوية، أو عبر استدعاء خامات ومواد غريبة وإقحامها في الدفتر، من قبيل النباتات المجففة، والورود، والفراشات الميتة، والطوابع البريدية، أو مقاطع من الصحف والمجلات تضاف عبر القص والتلصيق، وهي عناصر تطورت لاحقا إلى أعمال تشكيلية معقدة من خلال تقنيتي الكولاج والمونتاج.

ويعترض متصفح مدونات اليوميات العالمية رسومات كافكا، وفيكتور هوغو، وجونيفيان بروتون، وشيرلي غولدفارب، وفرانسوا دورليان، وآرثر كونان دويل في يومياتهم، تلك الرسوم التي أضفت على الأعمال طابعا حميميا إضافيا. فأغلب هؤلاء الكتاب لا يدّعون أنهم رسامون، ولا يجاهرون بذلك، بل قد لا يتجرؤون عليه، لكن اليوميات تتحمل ذلك، لأن هذه الرسوم لا تُقرأ وفق المقاييس الفنية أو التشكيلية، بل في سياقها الحميمي، بوصفها أشكالا متنوعة لتعبيرات الذات، وتمظهراتها، وتوتراتها.

وهذا ما يضفي عليها قيمة أعلى من قيمتها التشكيلية عندما تُقرأ في ضوء التحليل النفسي أو علم الاجتماع أو حتى التحليل السياسي، كما في حالة يوميات السجون مثلا. فالسؤال الذي يطرح على كافكا ليس: "هل كان يجيد الرسم؟" بل: "ما الذي حاول كافكا التعبير عنه عبر رسومه؟".

إن الرسم في اليوميات يشبه عودة الذات الكاتبة إلى ما قبل عصر الكتابة، إلى الإنسان الخام، قبل الثقافة والتثقيف، حين كان التعبير يتم عبر الرسم وحده، باعتباره اللغة الوحيدة الممكنة التي كان يستعملها للتواصل مع نظرائه من البشر آنذاك، سواء عبر النقش على جدران الكهوف أو الوشم على الأجساد.

فالرسم في اليوميات، في بعض وجوهه، شوقٌ إلى المرحلة الجنينية للإنسان، والمرحلة البدائية للبشرية. وتتضح هذه الفكرة حين نستحضر وضعية كاتب اليوميات (اليومياتي)، ذاك الكائن الوحيد، المنعزل، الجاثم على مكتبه أو المنكمش في ركنه يكتب. وهذا الشوق يكون غالبا نتيجة نفور من الواقع المعاش، وتشكيل موقف منه، ورغبة في طرده.

إن الرسم هنا في اليوميات، حنينٌ إلى الطبيعة والبراءة، ومن هنا نفهم افتتان الكتاب بمشاهد الطبيعة ورسمها. وتتخذ تلك الرسوم أحيانا طابعا رمزيا للأفكار، وترقى أحيانا إلى مستوى الشيفرة في بعض الأعمال، كما في ما كان يحاول الكاتب العراقي حسن مطلك فعله في يومياته، إما تعبيرا رمزيا، أو بحثا عن ملاذ آمن، حين تكون الكتابة جرما في فضاءات مسيّجة. والحقُّ أن المخطوطات التي كشف عنها نقاد كبار، مثل المنظر الفرنسي فيليب لوجون، تكشف عن ذلك الارتباط الحميم بين "اليومياتي" والرسم.

يوميات الرسامين

على امتداد تاريخ الرسم، كانت الدفاتر والمفكرات ودفاتر "السكيتشات" والرسوم والمخططات من متلازمات الرسام، ولا تقلّ أهمية عن الألوان والفرشاة. فقد ترك لنا الرسامون دفاتر رائعة، تشهد على تطور أفكارهم وخواطرهم، وتوثق المراحل التي مرت بها تجاربهم الفنية. ولعل دفاتر الرسام والعالم الإيطالي ليوناردو دافنشي من أفضل الأمثلة على ذلك، وقد عُرضت أجزاء منه في معارض كبرى للعموم، كما نشرت في كتب متخصصة، بوصفها تراثا بصريا وعلميا لا يقدر بثمن.

فالرسامون ليسوا غرباء عن الدفاتر السرية، بل إن مراسمهم كانت دوما مزدحمة بها. فهم لا يحتاجون بالضرورة إلى كتابة "اليوميات"، ويمكن اعتبار تلك الدفاتر شكلا من أشكال اليوميات. ومع ذلك، خاض عدد من الرسامين تجربة تسجيل اليوميات في شكلها المتعارف عليه، وتدوين ما يجري معهم يوما بيوم.

وتنقسم يوميات الرسامين إلى صنفين: يوميات انشغلت بأعمالهم وتجاربهم الفنية، ويوميات أرادوا من خلالها أن يكونوا شهودا على عصرهم.

وفي الصنف الأول، تبرز تجربة الرسام الألماني-السويسري بول كلي، خاصة خلال سفراته إلى شمال إفريقيا عام 1914، وبحثه عن الضوء.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

في تلك اليوميات الرحلية يسرد بول كلي حياته كرسام باحث عن الألوان والأشكال المناسبة للوحاته، وهي رحلات مكنته من اجتراح تجربة فريدة في الرسم، استلهمها من المعمار التونسي والمعمار العربي الإسلامي، وخاصة منه القيرواني، عبر ما صار يعرف بقباب "بول كلي" وخطوطه وألوانه.

وقد تضمنت يومياته المنشورة بعض الرسوم الخطية التي كان يرسمها مباشرة يوما بيوم، لتكون ذاكرة لمشاريعه الفنية بعد ذلك، فكان يسجل أطوار رحلته واكتشافاته للألوان والضوء عبر اللغة والرسم معا.

يقول الرسام والناقد سامي بن عامر:

"ونحن حين نقرأ اليوميات التي تركها، نشعر أنه كان يعيش رحلته بكل ما أوتي من حواس قادرة أن تفتح له باب الإدراك لهذه المعطيات الجديدة التي يكتشفها. فعَكَسَ لنا الإيقاعات الصوتية التي كان يستمع إليها وهو يزور حلق الوادي، كما عبر عن إيقاعات الأشكال المعمارية في الحمامات والقيروان".

وفي هذه المدينة، كان لديه هذا التنوير الذي أرخه في يومياته: "اللون يمتلكني.. لست بحاجة إلى الاستيلاء عليها بعد الآن.. لقد فازت بي إلى الأبد، وأنا أعلم ذلك.. اللون وأنا واحد.. أنا رسام". وهنا يرى بن عامر أن بول كلي وصل إلى حالة من العمق الروحاني حد التصوف.

وهنا يلتقي مع الرسام والناقد خليل قويعة الذي يؤكد أن رحلة بول كلي إلى تونس التي سجلها في يومياته؛ أحدثت ثورة في مساره الإبداعي، وأنه في ألوانه تأثر بالألوان والرموز البربرية في قوله:

"ولا ريب، لقد تفاعل بول كلي مع تشكيلات الفن الشعبي الخام في المنسوجات التونسية، البربرية (المرقوم) وغير ذلك من أشكال التراث، مثل علامات الوشم (كما في رمزية العين والسّمكة).

وهو ما طبع العديد من أعماله وساهم في تغذيتها بهذا الحس الخام، كما استفاد من الكتابة العربية وتشكيلات الحروف وتداخل العلامات الخطية، (فضلا عن المعمار الشعبي).

وفي هذا السياق، يمكن اعتبار كلي أول فنان يدمج الحروف العربية في اللوحة الحديثة، قبل مديحة عمر وقبل تشكل التيار الحروفي العربي أواخر الستينيات، خاصة، مع شاكر حسن آل سعيد ورفاقه".

وخلافا لبول كلي، كان دي لاكروا منغمسا في الاستشراق بمعناه الإكزوتيكي، وهو ما تكشفه لوحاته ويومياته أيضا. أما بول غوغان، ففي كتابه "اليوميات الحميمة لبول غوغان"، الذي نُقل إلى العربية تحت عنوان "قبل وبعد"، فكان حريصا منذ البداية على تمسكه بالرسم أثناء الكتابة باعتباره حالة عفوية غير متكلفة.

فيسجل منذ الصفحة الأولى استغرابه من إميل زولا عندما يجعل الخادمات يتحدثن بلغة فرنسية غريبة، ثم يواصل بعد ذلك إميل زولا الحديث بذات اللغة، غير أن غوغان يقول إنه لن يواصل في نقده، فهو ليس كاتبا:

"أنا لست كاتبا، أود أن أكتب كما أرسم لوحاتي، أي كما أتخيل، أتبع القمر، وأن أجد العنوان بعد ذلك بوقت طويل، مذكرات، هذا يعني التاريخ والتواريخ.. كل شيء فيها مثير للاهتمام باستثناء المؤلف".

ما يلفت الانتباه في هذا النص الافتتاحي لغوغان هو موقفه من الكتابة الأدبية في عصره، واختياره للغة أخرى لتسجيل يومياته. أولها أن تكون مثل الرسم، عفوية، تقول فيها اللوحة نفسها عبر تراكمية الطروس، في كتابة ضد الرواية وحبكاتها، بل إنه يخرج عمله من الانتساب إلى الكتب، فيكتب في أول جملة منه:

"هذا ليس كتابا، فالكتاب، حتى الكتاب السيئ، مسألة خطيرة، ومثل هذه الجملة الرائعة في الفصل الرابع ستكون سيئة في الفصل الثاني، ولا يعلم الجميع هذه الخدعة".

كتب غوغان عمله بشكل متشظٍ، محاكيا لوحاته، متمردا على ما يعرف بتقاليد الكتابة كما تمرّد على قوانين الرسم، لذلك يعبّر بكل جرأة في نفَس سوريالي عن رؤيته لنفسه وما يريده من الفن والعالم: "أريد أن أكون خنزيرا؛ وحده الإنسان قد يكون سخيفا".

أما رامبرنت، فقد كان الأقرب من الرسامين جميعا إلى فن اليوميات في مفاهيمه التقليدية، فجاءت يومياته نابضة بعالمه الحميم الأسري منه والفني، لذلك خصص يوميات كثيرة لمرض زوجته مثلا. كما حملنا إلى عالمه في الرسم عبر كشف مطبخه وإكراهات الفن ومصاعبه وأثره على جسد الفنان. يكتب يوم 3 مايو/أيار:

"عيناي تؤلمانني هذا المساء.. عليّ أن أتوقف عن العمل مدة حتى تستريحا.. عليهما غشاوة، والألوان تختلط.. تمر عليّ أيام أخاف فيها من العمى، ليالٍ أحلم به فأستيقظ مرتجفا، عالية ضربات قلبي.

مع ذلك، حتى لو عميت، سأظل أرسم.. أنا أعرف الألوان ورائحتها.. أصابعي تعرفها أيضا.. الألوان بعضٌ مني، هي بعض مكونات داخلي.. وأنا مثل حَمَل يعرف كيف يرضع وأين.

غسلت عيني وسأعود لأرسم.. هنريكشه تتوسل أن أستريح.. لكن كيف يمكن لي هذا بحق شمشون؟ أسمعك، لكنك، مثل من يدور حول جدران معبد، في داخله ناس غير مرئيين".

في هذه اليومية المكثفة، يختزل رامبرنت عالم الرسام، ويكسر تلك الصورة النمطية التي تتشكل عند البعض بأن الرسم حالة ترفٍ ونشاط برجوازي، ليعطينا صورة عن الألم في إنتاج المعنى وابتكاره عبر الفن.

كما يكشف النص هواجس الفنان من العجز، وكيف يضع ميكانيزمات دفاع استباقية للتصدي للأزمات التي قد تحول دونه ودون مواصلة عمله، عبر التحرر من الحاسة الأكثر قوة في عالمه وهي النظر، ويستعد بحواس بديلة أكثر نشاطا وأقل إنهاكا: الشم، ويضيف لها حدس الطبيعة عبر تشبيهه البليغ للفنان بالحمل الذي يعرف كيف يهتدي إلى ضرع أمه ليرضع.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

يدفعنا هذا إلى اكتشاف الطابع الحميمي في علاقة الفنان بالفن، والذي تكشفه اليوميات الحميمية. فالحميم في اليوميات ليس الحديث عن المغامرات الجنسية كما يعتقد البعض، بل الحميم يتخلل كل حياتنا ويتحدد بحسب نظرتنا إليه، فقد يكون جسدنا "إكستيم" لأننا لا نعرفه ونتجاهله أو ننكره، فنعيش في غربة معه، بينما يمكن للفن، والرسم، في حالة رامبرنت، أن يكون الأمر الأكثر حميمية في حياته.

يحدثنا فيليب لوجون وكاترين بوغارت عن تجربة أخرى في يوميات الرسامين قامت بها السويدية كارين ألبيرج، التي التزمت برسم بورتريه كل يوم عام 1985، وعرضتها بالمركز الثقافي السويدي في فرنسا عام 1996.

وكانت، كما يقول لوجون وبوغارت، تبحث في معنى الإنسان أو "ما هو الكائن في العالم؟"، وأعادت الكرة عام 1991 في تجربة أخرى بالألوان المائية، وكانت ترسم مشهدا كل صباح ما عدا الأحد.

وانتهى المشروع بعرض 640 لوحة في متحف الفن الحديث بالعاصمة باريس 1998. وهكذا تحولت اليوميات مع بعض الفنانين إلى أسلوب حياة، وتحولت مع بعضهم إلى رهان فني من أجل الإبهار أو من أجل مراكمة الأعمال.

يوميات الفنانين التشكيليين العرب

تمثل يوميات التشكيليين العرب -على ندرتها- تجارب لافتة، وكل تجربة تمثل نموذجا خاصا، ولعل من أهم التجارب العربية المنشورة يوميات الفنان السوري مروان قصاب باشي، التي نُشرت بعنوان "أيام الرماد والرمان.. مذكرات ويوميات".

وقد التزم فيها الرسام بتسجيل يومياته يوما بيوم لمدة سنوات، واختلط فيها الرسم بالكتابة، مما حوّل عمله إلى عمل تشكيلي. وخلافا لما قام به ناشرو يوميات الرسامة المكسيكية فريدا كاهلو عندما نشروا المخطوط كما هو، وقع تحقيق يوميات مروان قصاب باشي تحت ذريعة صعوبة فك الخط أحيانا، واختلاط الكتابة بالرسم.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

ولئن وقع إنقاذ المكتوب في العمل المنشور، فقد وقع تدمير جانب الرسم، وهو الجانب المهم في هذه اليوميات التي ظل مخطوطها عند الناشر، واكتفى بنشر بعض الصفحات مع اليوميات المكتوبة. والحقُّ أنه في حالة باشي، تصبح كل يومية عملا فنيا تشكيليا، والتدخل فيه بذلك الشكل اعتداء على أصل المخطوط.

وهذه معضلة كبيرة في نشر اليوميات عموما، لذلك يعتبر فيليب لوجون أن اليوميات، كما الرسم، أثر واحد هو المخطوط، أما نسخها عبر النشر فهي مجرد أعمال دالة عليها وليست هي الأثر.

في مقابل هذا الحضور لعمل قصاب باشي، يمكن أن نستحضر ما فعله الناشر الإنجليزي لمذكرات أورهان باموق، عندما انتبه إلى هذا الأمر، فابتكر تصورا للكتاب حافظ على كل قيمته عبر التصوير، ووضع كل صفحتين في قلب الصفحة الجديدة، وأحاطها بترجمة للكلام.

وهكذا يمكنك أن ترى المخطوط بصوره ولغته التركية الأصلية كما وضعه باموق، ويمكنك، في الآن ذاته، قراءة النص المترجم بالإنجليزية.

View this post on Instagram

لقد نقل لنا مروان قصاب باشي عالمه الفني ورحلاته إلى عمان ودبي… كما نقل لنا أحاسيسه ومواقفه من قضايا سياسية وفنية وثقافية، منها القضية الفلسطينية وأثرها في فنه.

كما نقل لنا إحساس المهاجر والمنفي؛ حنينه وعذاباته وطرق مواساته لنفسه، يسجل يوم 13 فبراير/شباط 2000:

"أشعر بالحرقة والأسى وأنا أعيش مع الحنين القاهر لكل ما فاتني في وطني، وأنا في المهجر: الحب، الحنان، الصديق، الفتاة، الشمس، التراب، الشجرة الوحيدة، وكل مراجع الذكرى والتطلع لما فات. ذهبت أجمع (الأزهار) لوجودي وللإنسان في قارة الشمال، وتركت بلدي ثمنا لهذا، ولأعطي بلدي شيئا ثمينا من البعيد.. يعذبني ويعذبني الحرمان، ويقهرني الزمن".

يتوغل الرسام في يومياته في أفكار متعددة، بعضها مرتبط باليومي المحلي والعالمي، وبعضها متعلق بالرسم وتقنياته واشتباكه مع الحياة اليومية عبر أسلوب سردي في الغالب، وتتخذ اليومية أحيانا شكل التأمل النقدي والتنظيري، فيسجل في يوم 11 يوليو/تموز 2001:

"إن اللوحة بالنسبة لي ليست فقط اللوحة المرسومة الآن، وإنما لتلك اللوحة ولادات كثيرة تتمثل في تجارب ومعايشات قد تتجاوز المئة أحيانا، فالمعايشات المستمرة، أي تغيير (الصورة) باستمرار حتى تأتي القشرة الأخيرة ضامة، منغلقة ولكنها مشرقة وكاشفة أضعاف أضعاف القشور المحجوبة تحتها، كعش الطيور: نسج من مئات الأغصان وأعواد القش ليحمل بعد ذلك بيوض الطير وأسرار حياته".

إن معجم باشي في هذه اليوميات أصيل وخاص، حيث يمثل عالم الطير، مثلا، واحدة من مشكلاته، وهذا بسبب حساسيته تجاه الطبيعة وأصوات الطيور خاصة، حيث حاسة السمع شديدة الحساسية عنده.

إن باشي، خلافا لبقية الرسامين العرب، مشبع بالأدب، وكانت له تجربة فريدة في مراسلات بينه وبين الروائي عبد الرحمن منيف، ونشرت تحت عنوان "في أدب الصداقة"، كل ذلك كان له أثره في تسجيل يومياته التي كانت شعرية، وجانبها الأدبي عالٍ جدا، وليست مجرد تسجيل للوقائع، ويرتقي الكثير منها إلى مستوى القطع الأدبية.

يكتب بتاريخ أكتوبر/تشرين الأول 2001 دون تحديد لليوم:

"خيّل إليّ اليوم صباحا وكأني جذع شجرة قديمة تآكل جسدها من الداخل من آلاف الحشرات، وتتساقط على مهل على الأرض لتعود إلى أصلها ويحتويها التراب. إذن لأرسم هذا التساقط دون تفكير بأصول الرسم وحمى التساقط".

قريبا من هذا الوعي بالفن والتعبير العميق عنه في اليوميات، كانت تجربة النحات والرسام والقاص العراقي يحيى جواد، الذي سجل يومياته لسنين في الثمانينيات، وكان يسميها "حالات"، لكنها فقدت مع حصار العراق في التسعينيات واجتياحه بعد ذلك من القوات الأميركية، ولم تنجُ منها إلا صفحات نشرت بإحدى مجلات "أقلام" العراقية.

واللافت في تجربة يحيى جواد هو تعلقه الشديد بالفن إلى حد الانصهار الكلي، حتى إنه تحدى شلل يده، الذي كان يمكن أن يكون إعلان وفاة النحات، لكنه تحدى ذلك المرض وواصل النحت رغم الألم.

ربط يحيى جواد في كفه قطعة خشبية وحوّل يده كلها إلى مطرقة لينحت بها، فلم يعد يتحرك من يده إلا الذراع. نقل في يومياته هذه المعاناة في تحويل يده التي كان يرسم وينحت بها إلى مطرقة، ويتحدث عن ذلك في لقاء غير مؤرخ مع التلفزيون العراقي.

يكتب يوم الجمعة، 1 أغسطس/آب، متحدثا عن معاناته مع المرض:

"رعشة يدي آخذة في الازدياد يوما بعد يوم، وانزعاجي يزداد وقلقي يزداد.. كنت أريد أن أرسم، وقد هيأت أدواتي وانتظرت أن تزول الرعشة أو تخف.. وكنت أريد أن أكتب، وعندي الكثير من الخامات، وانتظرت… وكنت أحلم في أن أجد الظرف الملائم كي أعود إلى النحت.. وانتظرت.

انتظرت أن تزول الغمة.. وتأبى يدي إلا أن تزداد رعشة وضعفا.. الكتابة ملاذي الأخير الذي بنيت عليه كل سعادتي وأحلامي.. وها هو الملاذ يترنح.. وما أعظمه من ألم".

من هذه المعاناة كتب الشاعر حسين جليل قصيدة عن يحيى جواد يقول فيها:

اضرب بعكازك… يا ابن الأسى

كل النواقيس… لعل النجوم

تسمع صوت الطيبة الثكلى

فتزهر الدفلى

وفي عيون الليل… عبر المدى

يورق

في الأسحار،

قلب الحجر.

في مقابل هذا العمق والشجن، وهذا التزاوج بين اللوحة والكتابة مع مروان قصاب باشي، خاض الرسام الفلسطيني إسماعيل شموط تجربة مختلفة في كتابة اليوميات، فقد بدأ المشروع بفكرة التوقف عن الرسم نفسه والهجرة إلى عالم الكتابة في إطار لعبة اقترحها على الروائي الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل أثناء الاجتياح العراقي للكويت، وكانت فحوى المقترح أن يكتب هو الحرب، بينما يجرب إسماعيل فهد إسماعيل الرسم بدل الكتابة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

لم يلتزم الروائي باللعبة، بينما التزم الرسام بالكتابة يوميا، فكتب مجلدا ضخما سجل فيه الوقائع يوما بيوم، نقل ذلك في نص تسجيلي بسيط يكاد يتماس مع الخطاب الصحفي الإخباري.

إن هذه اليوميات التي تجاوز عدد صفحاتها 470 صفحة لها قيمة تاريخية، ويحسب لها أنها كانت مصدرا لأعمال روائية كتبها بعد ذلك إسماعيل فهد إسماعيل عن فترة الاجتياح العراقي، بعد أن سلمه صديقه الرسام ما كتبه، حيث أخذ ذلك المخطوط الضخم ليختلي به في مانيلا، عاصمة الفلبين عام 1996، ليكتب سباعيته الروائية "إحداثيات زمن العزلة".

ما يعاب على هذه اليوميات أنها لم تكشف أي وجه من وجوه الفنان، ولا حتى حديث عن هويته، كان غائبا تماما كرسام.

وهنا نتساءل: ما الفرق الذي يمكن أن نرصده بين يوميات شموط هذه وبين يوميات أي صحفي أو أي كان لو سجل الاجتياح بهذا الأسلوب؟ إن الطابع التسجيلي أفشل أفق انتظار المتابعين للفنان إسماعيل شموط، والخطر كل الخطر أن تقرأ أعماله وفق هذا المكتوب، ويقع الحكم عليه أنه موهبة في الرسم مؤكدة، لكن بلا فكر عميق.

غير أن القيمة التاريخية لهذه اليوميات تشفع لها، خاصة أن تلك الفترة لم يظهر عنها إلى الآن شيء من فن اليوميات، باستثناء عمل غير دقيق هو أقرب إلى المذكرات منه إلى اليوميات، للروائية الكويتية ليلى العثمان تحت عنوان "يوميات الصبر والمر".

قبيل هذه المرحلة الزمنية تقريبا، سجلت الفنانة العراقية نهى راضي يومياتها، التي نشرت بالإنجليزية، ثم ترجمت طبعتها الأولى تحت عنوان "يوميات بغدادية"، وقد غاصت فيها الفنانة في عالم الحصار الذي ضرب على العراق، وانعكاساته على الناس وعلى الذات، وتجربة المنفى التي عاشتها بين بيروت والأردن ولندن .

وعلى الرغم من أن نهى راضي تخوض تجربة الكتابة لأول مرة، فإن ارتباطها بجريدة الغارديان البريطانية في نشر تلك اليوميات جعل النصوص متفوقة أدبيا وأسلوبيا. لم يكن الحديث عن الفن إلا على هامش الموضوع الرئيسي، وهو الحصار والحرب.

أما اللبناني مازن كرباج، وهو كاتب وفنان متعدد، فقد أخذ اليوميات إلى منطقة أخرى، هي فن الكوميكس، فأنتج تجارب مختلفة، منها كتابه "يوميات 1999" بالفرنسية، وتجربة في الكاريكاتير تحت عنوان "بيروت لن تبكي" عن حرب تموز (يوليو)، وهكذا ألزم نفسه برسمة كل يوم لينقل لنا وقائع الحرب على بيروت 2006.

واصل مازن كرباج التزامه اليومي بإنتاج الأعمال الفنية، حتى خاض تجربة طريفة في شهور الحظر مع كوفيد-19، حيث كان يقدم مقطوعة موسيقية كل يوم، ليكشف عن لانهائية فن اليوميات، مؤكدا تعريف فيليب لوجون "سلسلة آثار مؤرخة".

والأثر حر، يمكن أن يكون أي شيء: رسم، كتابة، مقطع مصور، أو موسيقي، أو مسرحي… وهكذا خرج بفن اليوميات إلى الفرجة عندما عرض كنشه في معرض مع أعمال والدته الرسامة لور غريب في أغسطس/آب 2019.

وتجسد عالم الفرجة لفن اليوميات بقوة مع الرسامة التونسية نجاة الذهبي، التي قدمت تجربة رائدة في عرض تنصيبة فنية فيها عشرات الأعمال التشكيلية، كل عمل منها هو عبارة عن صفحة من يوميات. وقد تناولت في هذا المشروع مواضيع شتى، معظمها حميمي كالحب، والصداقة، والجسد، والطفولة.

أطلقت نجاة الذهبي على مشروعها الفني اسم "دياري" في لعب لغوي على كلمة "Diary" الإنجليزية والعمل البيتي في المتداول اليومي التونسي، لتشير إلى تلك الحميمية التي تتحرك فيها لوحاتها عبر مواضيعها وخاماتها، عندما تستعين بدفاترها القديمة وصورها العائلية وكتبها القديمة لتشكل بها يومياتها البصرية.

إن تلقي يوميات الرسامين والفنانين التشكيليين العرب والعالميين يوفر متعة خاصة ومعرفة جديدة، لأنها تفتح لفن اليوميات وللكتابة بشكل عامٍ آفاقا غير مطروقة عبر رؤى جديدة تأتي بها عين الفنان وحواسه الأخرى، حيث الإبصار تجربة جمالية، وشم الألوان والأصباغ تجربة إبداعية، ولمس الخامات تجربة حسية مختلفة.

تثور أعمالهم معجما أصيلا يتبدل مع كل فنان، مستدعيا كل مرة كلماتٍ مهملة لا يستعين بها كثيرًا الكاتب شاعرا أو روائيا، ليتفوق الفنان في كتابة اليوميات على الكثير من الأدباء، بعالمه ومخياله وأفكاره وأحاسيسه ورؤيته للعالم.

وهذا ما نرصده لا في فن اليوميات فقط، بل في كتب المذكرات والسير على نحو ما خطه سلفادور دالي في "يوميات عبقري"، وغيرها من الأعمال السردية التي كتبها رسامو العالم. فكل فن يدخل على الكتابة إلا ويضيف إليها من عوالمه، فيعطيها مدى آخر وعمقا آخر.

غير أن تلك المغامرة في خروج الفنان إلى الكتابة، وكتابة اليوميات تحديدا، ليست سياحة أو ترويحا على النفس، بل ورطة جدية يعيشها الفنان، قد تكون أشد إيلاما من تجربة الفن نفسه، كما هو الحال مع اليوميات المؤلمة لفريدا كاهلو.

وأفضل من عبّر عن ارتباط تسجيل اليوميات بالألم سلفادور دالي في مستهل يومياته:

"حتى أكتب هذه اليوميات، فإني ألبس لها للمرة الأولى حذاء من جلد لميع لم أستطع أن ألبسه لمدة طويلة، حيث إنه ضيّق بشكل مرعب. ألبس هذا الحذاء عادة قبل أن ألقي محاضرة، فالضغط المؤلم الذي يسببه لقدمي يحث قدراتي الخطابية لأقصى درجة.

هذا الألم الساحق الحاد يجعلني أغني كالعندليب، أو كأولئك المغنين من نابولي، الذين يلبسون هم أيضا أحذية ضيقة جدا، فآلام البطن والتعذيب الغامر الذي يستفزه الحذاء، يجبرانني على أن أستخلص كلمات مستقطرة وحقائق سامية، نبعت من الاستنطاق الفائق للألم الذي تعانيه قدماي".

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة