- غزة.. غارات على القطاع واعتداءات المستوطنين تتواصل بالضفة

- فون دير لاين: استخدام أصول روسيا أكثر طريقة فعالة لتمويل أوكرانيا

- بمليارات الدولارات.. كيف تربحت شركات أميركية من حرب غزة؟

- تركيا: قوة الاستقرار الدولية في غزة يجب أن تضمن وقفاً دائماً للنار

- كريغ بيلامي.. من أضواء نيوكاسل وليفربول إلى ظلال الإفلاس

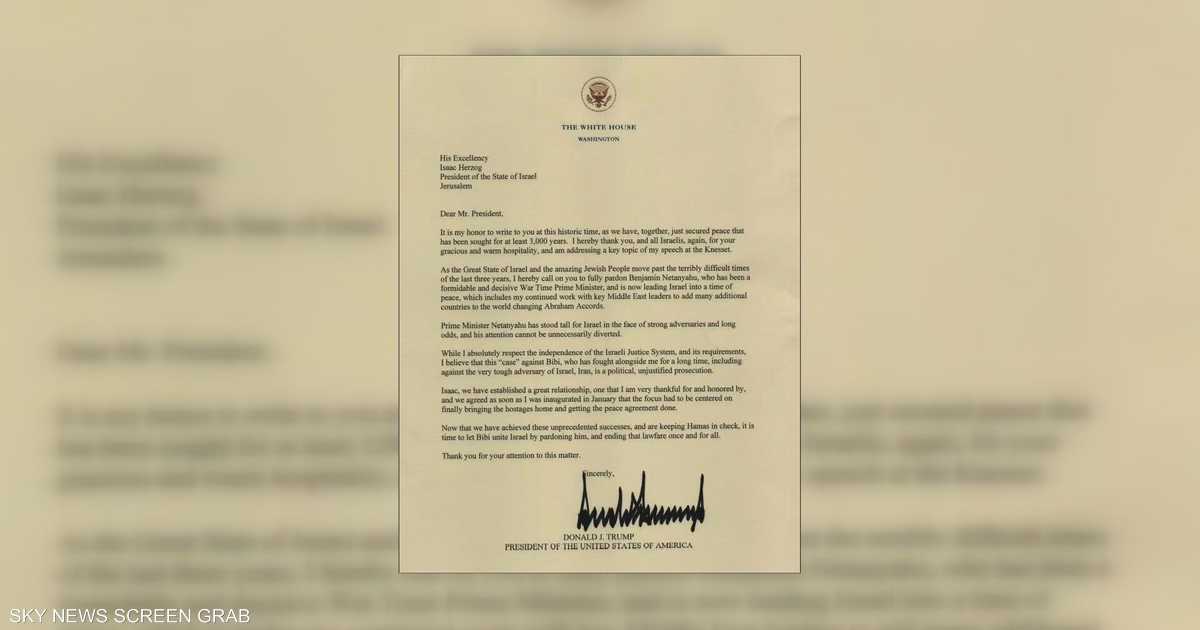

- بعد رسالة ترامب.. هرتسوغ مستعد للعفو عن نتنياهو

- "النفخ في نار الحرب".. الجيش السوداني يتمسك بموقفه

- الهجمات مستمرة.. مستوطنون يحرقون مسجدا في الضفة الغربية

- "النصر 45-47" هدية ترامب للشرع التي أشعلت فضول المتابعين

- لوبوان: المفاوضات السرية التي سمحت بإطلاق سراح بوعلام صنصال

- الجيش الروسي يسيطر على بلدات في زاباروجيا ولافروف يهاجم الدول الأوروبية

- فضيحة إبستين.. كيف رد ترامب والبيت الأبيض على "رسالة مخجلة"؟

- البرهان: النازحون اختاروا مناطق سيطرتنا حيث الأمن ومقومات الحياة

- هل تُرحّل ألمانيا اللاجئين السوريين؟

- أغلى 10 طائرات عسكرية صنعت.. على الإطلاق

- إسرائيل تضغط على ألمانيا بشأن "صادرات الأسلحة"

- "أعرف مدى دناءة دونالد ترامب".. جيفري إبستين في رسالة عن قضية "شراء صمت الممثلة الإباحية"

- "سأموت خلال يومين".. خطة إسرائيلية تثير ذعر ذوي مرضى فلسطينيين

معجزة التصميم.. الخفافيش تتعايش مع المرض دون أن تمرض

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

منذ زمن بعيد، صُورت الخفافيش في الثقافة الشعبية كمخلوقات شريرة ومرعبة، وغالبا ما ارتبطت بالظلام والموت.

وفي العقود الأخيرة، ازدادت هذه الصورة سوءا، حيث ارتبط ظهورها في الأخبار بانتشار أوبئة خطيرة، وصارت تُتهم بأنها "مضيف خارق للفيروسات"، والمسؤول الخفي عن أمراض قاتلة مثل إيبولا وهيندرا وماربورغ ونيباه وسارس وميرس، وحتى فيروس كورونا (كوفيد-19).

تقول الأستاذة المساعدة في قسم علم الأحياء التكاملية بجامعة كاليفورنيا الأميركية، الدكتورة كارا بروك "بالنظر إلى معظم الثدييات، فإن التعرض لمثل هذه الفيروسات سيكون غالبا مميتا، ومع ذلك، لا نجد كهوفا مليئة بخفافيش ميتة بسبب هذه الأمراض".

السبب ببساطة، كما تضيف بروك في حديثها للجزيرة نت، أن "هذه المخلوقات المجنحة لا تكتفي باستضافة فيروسات قاتلة، بل تمتلك قدرة مذهلة على حملها دون أن تمرض". والسؤال الذي يثير الفضول العلمي حاليا هو: ما الذي يحمي هذه المخلوقات من الإصابات الفيروسية الخطِرة؟

سباق طويل بين الخفافيش والفيروسات

يتكيف كل فيروس ليصيب نوعا محددا من الكائنات الحية. ولهذا السبب، لا تُصاب النباتات بفيروسات الإنسان، ولا يُصاب النحل بفيروس الإنفلونزا.

ومع ذلك، قد تنتقل بعض الفيروسات أحيانا بين أنواع متقاربة، وعندما يحدث ذلك، يكون المضيف الجديد غير مستعد مناعيا للتعامل معها، فتتحول العدوى إلى تهديد خطِر على حياته.

المفارقة أن هذا الوضع لا يصب في مصلحة الفيروس نفسه أيضا، إذ يحتاج الفيروس الناجح إلى مضيف حي يوفر له بيئة ثابتة وموارد مستمرة وفرصا للانتقال إلى كائنات أخرى. لذلك، تميل الفيروسات الأكثر تكيفا إلى التعايش مع مضيفها دون قتله، وهو ما يضمن استمرار دورة حياتها.

في معظم الثدييات، لا تنجم الأعراض القاتلة لبعض الفيروسات عن الفيروس نفسه، بل بسبب الاستجابة المناعية المفرطة للمضيف. فعندما يغزو الفيروس الجسم، يطلق جهاز المناعة كميات كبيرة من خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة وجزيئات الالتهاب لمهاجمة المسبب الخارجي.

ولكن إذا خرجت هذه الاستجابة عن السيطرة، فإنها تسبب تلفا واسع النطاق في الأنسجة، وقد يكون مميتا في الحالات الشديدة، كما يحدث مع فيروس إيبولا أو بعض أنواع الإنفلونزا.

بالنسبة للخفافيش، تقول بروك، إنها خاضت، على خلاف غيرها من الثدييات، سباقا تكيفيا طويلا مع الفيروسات على مدى ملايين السنين، مما مكن جهازها المناعي من تحقيق توازن مثالي.

وتضيف "يتميز هذا الجهاز بخصائص فريدة، أهمها الاستجابة الالتهابية المنخفضة، أي أنها لا تبالغ في التفاعل مع العدوى، مما يمنع الأضرار الذاتية"

بفضل هذا التوازن، تستطيع الخفافيش خفض كمية الفيروسات في أجسامها إلى مستويات ضئيلة والتعايش معها بسلام، وهو ما يفسر جزئيا لماذا تصبح هذه الفيروسات أكثر خطورة عند انتقالها إلى الإنسان. فكلما طال بقاء الفيروس في مضيفه، زادت فرصه في التحور والانتقال إلى مضيفين آخرين، وقد يتحول في النهاية إلى سلالة أشد فتكا.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

الطيران.. المفتاح السري لمناعة الخفافيش

تعد الخفافيش الثدييات الوحيدة التي تمتلك قدرة حقيقية على الطيران المستمر. وتتكون أجنحتها في الأصل من أذرع وأيد فريدة من ناحية تشريحية، إذ تمتد عظام أصابعها لتشكل هيكل الجناح، وتغطيها طبقة رقيقة من الجلد تُعرف بالغشاء الجناحي. وبهذا تصبح أجنحة الخفاش بمثابة أذرع طائرة تجمع بين وظيفة اليد والجناح في آن واحد.

ورغم أن هذه القدرة الاستثنائية على الطيران تمنح الخفافيش تميزا في عالم الثدييات، فإنها تأتي بتكلفة عالية.

عملية الطيران تستهلك قدرا هائلا من الطاقة، إذ يمكن أن يرتفع معدل الأيض لدى الخفاش أثناء الطيران إلى نحو 15 ضعفا عن مستواه الطبيعي، في حين تخفق بعض الأنواع الصغيرة بأجنحتها 17 مرة في الثانية، مما يفرض ضغطا شديدا على أجسامها.

وللمقارنة، لا يتجاوز ارتفاع معدل الأيض لدى الإنسان أثناء الجري السريع ضعفي المستوى الطبيعي، في حين يبلغ لدى القوارض 7 أضعافه فقط. أي أن الطيران يفرض على الخفافيش إجهادا فسيولوجيا هائلا يفوق أي جهد تبذله الثدييات الأخرى على الأرض.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فقد يتجاوز معدل نبضات قلب الخفاش أثناء الطيران ألف نبضة في الدقيقة، أي 5 أضعاف معدله في وضع الراحة، ومع ذلك، لا يسقط ميتا في الهواء.

توضح بروك أن الطيران يشكل إجهادا فسيولوجيا ضخما يشبه عملية الشيخوخة. ولأنه جزء من حياة الخفافيش اليومية، فقد طورت مسارات جزيئية خاصة تقلل من الأضرار التي تنتج عن هذا الجهد المستمر.

وفي عام 2018، كشفت دراسة أُجريت بمعهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين، تفاصيل هذا الضغط الفسيولوجي، وتوصل الباحثون إلى أن متطلبات الطاقة العالية أثناء الطيران تتسبب في تلف الحمض النووي داخل خلايا الخفاش، بطريقة تشبه الضرر الذي يحدث عند الإصابة بالفيروسات.

في الثدييات الأخرى، يُفسر الحمض النووي المتضرر على أنه تهديد خارجي، مما يؤدي إلى استجابة مناعية قوية، تشمل إفراز بروتينات التهابية، وتستدعي خلايا الدم البيضاء لتدمير الخلايا المتضررة، غير أن هذه الاستجابة ترتبط دائما بحدوث التهابات حادة قد تضر بأنسجة الجسم.

وبما أن الخفافيش تطير باستمرار، وتتعرض لهذا الضرر بشكل متكرر، فمن الطبيعي توقُّع أن تطلق أجسامها استجابة التهابية في كل مرة تطير فيها، لكنها لا تفعل ذلك، لأنها امتلكت آلية تقلل من حساسية جهازها المناعي تجاه الحمض النووي التالف.

وتفعل ذلك عبر خفض نشاط بروتينات تُعرف باسم " ستينغ "، وهي المسؤولة عن تحفيز الالتهاب في الثدييات عند اكتشاف الفيروسات، وتلعب دورا أساسيا في استشعار العدوى وتحفيز الاستجابة المناعية. بهذه الطريقة، تحافظ الخفافيش على توازن دقيق بين مقاومة العدوى وتجنب الضرر الذاتي.

والأكثر إدهاشا أن هذا التوازن لا يحميها من أضرار الطيران فحسب، بل يجعلها قادرة على استضافة الفيروسات لسنوات طويلة دون أن تظهر عليها أي أعراض مرضية.

فقد أظهرت دراسات جينية أن بعض الجينات المسؤولة عن استشعار تلف الحمض النووي وإطلاق الالتهاب مفقودة من جينوم الخفافيش، وهو ما يمنحها استجابة مناعية منخفضة ومنضبطة لكن فعالة في الوقت ذاته، وتسمح للخفافيش بالتعايش مع الفيروسات في أجسامها دون أذى.

وأظهرت دراسة نُشرت عام 2013 أن الخفافيش تمتلك جينات فعالة لإصلاح تلف الحمض النووي الناتج عن النشاط الأيضي المرتفع أثناء الطيران، مما يفسر قدرتها على العيش لفترات طويلة تصل إلى أكثر من 40 عاما، وهي فترة استثنائية مقارنة بحجمها الصغير.

كما أن تسلسل الحمض النووي المعروف باسم "التيلومير" -الذي يقصر مع التقدم في العمر لدى معظم الحيوانات- يتناقص ببطء شديد في الخفافيش مقارنة بغيرها من الثدييات، ما يساهم في إبطاء الشيخوخة وإطالة العمر.

نظام دفاعي مستمر

في عام 2020، كشفت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا عن جانب جديد من سر مقاومة الخفافيش للأمراض. فعندما تتعرض خلاياها لتلف في الحمض النووي -سواء بسبب الطيران المجهِد أو بفعل عدوى فيروسية- تبدأ بإنتاج بروتين يُعرف باسم "إنترفيرون-ألفا"، وهو بروتين يعمل كحاجز دفاعي يطوق الفيروسات ويمنعها من التكاثر داخل الخلايا.

ومع أن معظم الثدييات تمتلك هذا النوع من البروتينات، فإنها لا تفعّله إلا عند الإصابة بعدوى. أما الخفافيش، فقد امتلكت آلية فريدة تبقي جينات "إنترفيرون-ألفا" في حالة نشاط دائم، مما يجعل أجسامها في حالة دفاع دائم، تكبح الفيروسات وتبقيها خاملة.

وبفضل هذا النظام الدفاعي المستمر، تحمل معظم الخفافيش -في المتوسط- فيروسين حيوانيي المنشأ في أجسامها في أي وقت، مما يجعلها أكثر الكائنات احتضانا للفيروسات بين الثدييات، حتى أكثر من القوارض.

وتسهم طبيعة حياة الخفافيش في تعزيز هذا الوضع، فهي تعيش في مستعمرات ضخمة تضم مئات أو آلاف الأفراد في أماكن ضيقة، وتطير لمسافات طويلة، مما يسهل انتقال الفيروسات فيما بينها وبقاءَها مستقرة في المستعمرة لسنوات طويلة.

ومع مرور الوقت، تتكيف هذه الفيروسات لتعيش في توازن مع جهاز الخفاش المناعي، فتصبح أكثر قدرة على التحمل والبقاء، خاصة أن درجة حرارة جسم الخفاش أثناء الطيران يمكن أن تصل إلى 44 درجة مئوية، في حين تمثل 45 درجة مئوية الحد القاتل لمعظم الثدييات، أي أن الخفاش يدفع حدود قدرته الحرارية إلى أقصاها في كل مرة يطير فيها.

وهكذا، لا ينبغي النظر إلى الخفافيش باعتبارها مصدر خطر فقط، بل بوصفها معجزة تكيفية فريدة. فقد امتلكت أجهزة مناعية متوازنة تمكنها من تحمل ظروف قاسية كانت لتقضي على أي ثديي آخر، وفي الوقت ذاته، وفرت بيئة خصبة لظهور بعضٍ من أخطر الفيروسات التي عرفها الإنسان.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

حدود مناعة الخفافيش

رغم مقاومة الخفافيش للعديد من الفيروسات، فإنها ليست محصنة تماما ضد جميع مسببات الأمراض. فقد أظهرت دراسات حديثة أن الخفافيش التي تتعرض لضغوط البيئية -مثل ارتفاع درجات الحرارة، وفقدان المواطن الطبيعية، و التوسع العمراني البشري- تصبح أكثر عرضة للإجهاد، مما يزيد احتمالية إصابتها بالأمراض، وبالتالي رفع خطر انتقال الفيروسات منها إلى كائنات أخرى.

من أبرز التهديدات التي تواجه الخفافيش اليوم مرض فطري يُعرف باسم "متلازمة الأنف الأبيض"، والذي ينتشر في الكهوف والمناطق الباردة، ويؤدي إلى اضطراب فترات السبات الشتوي لدى الخفافيش، ويسبب تآكل أنسجة أجنحتها وفقدانها للطاقة، مما يؤدي في النهاية إلى نفوق أعداد كبيرة منها في مناطق واسعة من أميركا الشمالية وأوروبا.

تشير بروك إلى أن "تراجع أعداد الخفافيش ينعكس سلبا على النظام البيئي ككل، فهي تلعب أدوارا حيوية مثل تلقيح النباتات ونشر البذور ومكافحة الحشرات، ومن دونها، لن نحصل على كثير من الفواكه والخضروات، وستزداد الحاجة إلى المبيدات الكيميائية، كما ألهمت الدارسين دراستُها تطويرَ تقنيات السونار التي تعتمد على الموجات فوق الصوتية لإنشاء صور للجسم أو البيئة المحيطة".

وترى أن الحفاظ على الخفافيش لا يخدم الطبيعة فحسب، بل ينعكس إيجابا على صحة الإنسان أيضا. فوقف تدمير موائلها الطبيعية، والحفاظ على توازن بيئاتها، يساعد على دراسة جهازها المناعي الفريد، الذي قد يقود تطوير وسائل جديدة لتعزيز المناعة ضد الفيروسات التي تشاركنا هذا الكوكب.

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة