- كلية العلوم بصفاقس توضّح بخصوص سقوط جزء من سقف قاعة

- مصر.."قفزة" في تحويلات العاملين بالخارج .. وخبراء يعلقون

- زيت الزّيتون: مركز النّهوض بالصّادرات ينظم لقاءات ثنائية تونسية هولندية يوم 22 أفريل 2025

- مقتل شخصين وإصابة 5 في إطلاق نار بجامعة فلوريدا

- الحرب على غزة.. عشرات الشهداء والمطالبات الإسرائيلية بصفقة تبادل تتصاعد

- الحرب على غزة.. مجزرة جديدة للاحتلال بالقطاع واقتحامات وتهجير بالضفة

- موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- سليانة: إخلاء عقار دولي فلاحي مساحته 8 هكتارات

- قيادي في “حماس” يكشف موقف الحركة من المقترح الإسرائيلي

- فيديو.. ضربات أميركية تدمر ميناء رأس عيسى في اليمن

- الخطوط السورية تعلن استئناف رحلاتها إلى الإمارات

- نزاعات أراضي الشاي بكينيا تهدد الاقتصاد وتثير مخاوف الاستثمارات الأجنبية

- قتيلان في إطلاق نار بجامعة أميركية.. والمنفذ ابن قيادي أمني

- سموتريتش وبن غفير يتحدثان عن "الجحيم والتهجير" بعد رد حماس

- شهيدان برصاص الاحتلال في نابلس وهجوم للمستوطنين بالخليل

- الحية: جاهزون لإبرام صفقة شاملة وسلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال

- الرئاسة السورية: الشرع التقى في الدوحة رئيس وزراء العراق برعاية أمير قطر

- حماس: شروط نتنياهو تعجيزية ولا تؤدي إلى وقف الحرب

الكساد الكبير: كيف غيّرت الأزمة الاقتصادية الأمريكية مسار العالم؟

مصدر الصورة

مصدر الصورة

في ظل السياسات الحمائية التي تتّبعها الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، عاد الحديث بقوة عن الكساد الكبير، الكارثة الاقتصادية الأمريكية في القرن الماضي التي غالباً ما تُستدعى عند كل أزمة عالمية كبرى.

وبينما يرى فريق من الأمريكيين أن سياسة فرض تعريفات جمركية واسعة ستعود بالنفع على اقتصاد بلادهم، فإن هناك من بالغ في التشاؤم واستحضر ما حدث قبل أكثر من تسعين عاماً، حين انهار كل شيء فجأة.

شرارة الانهيار

مصدر الصورة

مصدر الصورة

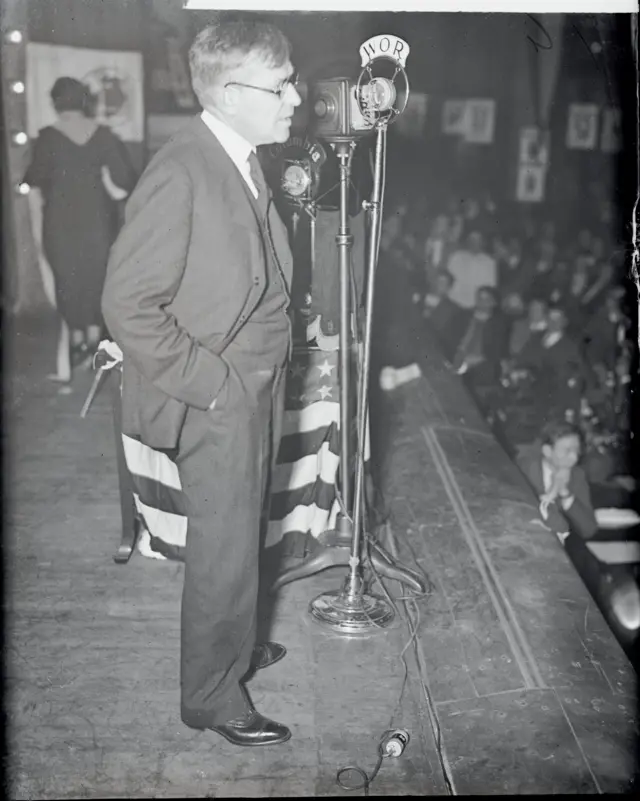

في خريف عام 1929، اشتعلت الأزمة. شهدت بورصة وول ستريت، قلب النظام المالي الأميركي، انهياراً مفاجئاً يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر، في ما عُرف لاحقاً بـ"الخميس الأسود". خلال خمسة أيام فقط، خسرت السوق أكثر من 30% من قيمتها. ليفقد مئات الآلاف مدّخراتهم، ويتحوّل الرخاء المفترض إلى قلق جماعي..

لم يأتِ هذا الانهيار من فراغ، بل سبقته مرحلة عُرفت بـ"العشرينيات الهادرة" (Roaring Twenties)، والتي امتدت من نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918 حتى عام 1929. شهدت خلالها الولايات المتحدة طفرة اقتصادية هائلة، إذ تضاعف خلالها الإنتاج الصناعي، وانتشرت السيارات وأجهزة الراديو، وتوسّعت مشاريع البناء، بينما ازدهرت سوق الأسهم على نحو غير مسبوق.

في مقابلة مع بي بي سي عربي، يوضح الدكتور لويس حبيقة، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في البنك الدولي، أن القطاع الخاص هو من قاد تلك الطفرة؛ إذ ارتفع عدد الطلاب، وزاد الاستهلاك، وظهرت سلع جديدة في الأسواق.

لكنه يضيف أن هذه الاستثمارات لم تُوزع كما ينبغي، بل وُجِّهت بطريقة تُمهّد العالم لحرب أخرى، مما جعل النمو هشا ومعرضا للانهيار.

بعد الحرب، بقيت كميات كبيرة من الأموال مجمّدة في المصارف والمنازل، وبدأ الناس يبحثون عن وسائل لتحريكها. بدت البورصة المساحة المثالية لتحقيق أرباح سريعة، فتحوّل السوق المالي إلى وسيلة رئيسية لتحريك رأس المال، وارتفعت الحماسة تجاه الأسهم.

يشرح حبيقة أن الإقبال لم يكن محصورا بالأسهم، بل شمل السلع المنزلية وأنواعا مختلفة من الاستثمارات. حتى الاقتراض بغرض الاستثمار أصبح شائعا، مما عزّز فقاعة السوق. ومع حلول تشرين الأول/أكتوبر، بدأ كبار المستثمرين بالانسحاب، فانهارت الأسعار.

توسّع الانهيار

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مع دخول الثلاثينيات، تجاوزت الأزمة حدود البورصة. سحب الأميركيون أموالهم من البنوك. انهار أكثر من 8000 بنك بين عامي 1930 و1933. توقّفت آلاف المصانع، وبلغت البطالة ربع السكان. انهارت أسعار المحاصيل، وخسر المزارعون أراضيهم.

ظهرت "مدن الصفيح " (Hoovervilles) نسبة إلى الرئيس هربرت هوفر، الذي لم ينجح في اتخاذ إجراءات فعالة. الأزمة لم تبقَ داخل الولايات المتحدة. ألمانيا، التي كانت تعتمد على القروض الأميركية لتغطية تعويضات الحرب، واجهت انهيارا اقتصاديا. الديمقراطية الألمانية انهارت، وصعدت النازية عام 1933.

في بريطانيا، انخفضت قيمة الجنيه عام 1931، وأُغلقت المصانع، وتقلّصت التجارة. أما في المستعمرات، فانهار الطلب على السلع الزراعية، وتزايد التهميش.

ويؤكد الدكتور حبيقة أن الأزمة لم تكن مجرد انهيار مالي، بل أزمة بنيوية ناتجة عن تراكب الحروب، وسوء الإدارة الاقتصادية، والمنافسة، وهي الأسباب التي قادت في النهاية إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية.

انفجار الحمائية

مصدر الصورة

مصدر الصورة

في عام 1930، صوّت الكونغرس على قانون "سموت–هاولي" الذي رفع الرسوم الجمركية على أكثر من 20 ألف سلعة. أُقرَّ ذلك بذريعة حماية الاقتصاد الأميركي، لكن النتيجة كانت عكسية.

فقد فرضت دول أخرى تعريفات مضادة، وانخفضت التجارة العالمية بنسبة 65% بين عامي 1929 و1934. حذر أكثر من ألف خبير اقتصادي من هذا القانون، لكن الرئيس هوفر لم يستخدم حق النقض (الفيتو). دخل الاقتصاد في دوامة أعمق.

يشير الدكتور حبيقة إلى أن الرئيس هوفر كان في صراع داخلي وكان ضد القانون، لأنه علم مسبقًا بأنه سيعجّل بالأزمة بدلًا من أن يخففها، ومع ذلك تم تمريره. يوضح أن القانون ساهم في عزل الولايات المتحدة تجاريًا، وأشعل سلسلة من الردود الدولية التي عمّقت الكساد وحوَّلته إلى أزمة عالمية.

الدولة تتدخل

مصدر الصورة

مصدر الصورة

في مارس 1933، وصل فرانكلين روزفلت إلى السلطة ليدشن سياسة اقتصادية عرفت باسم "الصفقة الجديدة" (New Deal) ، فأغلق البنوك غير الآمنة مؤقتاً، وأطلق مشاريع ضخمة للبنى التحتية، وخلق وظائف، وفرض قواعد تنظيمية على الأسواق.

تغيّر دور الدولة. لم تعد مجرد مراقب، بل أصبحت فاعلاً رئيسياً في إدارة الاقتصاد. أوروبا، في المقابل، شهدت تحوّلات سياسية حادّة. هتلر وموسوليني صعدا إلى الحكم، وانهارت أنظمة كانت حتى الأمس توصف بأنها مستقرة.

يُذكّر حبيقة بأن الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز حذّر خلال مفاوضات معاهدة فرساي من أن فرض شروط قاسية على ألمانيا سيدفعها نحو الحرب، وهو ما تحقق فعلياً.

أشباح اليوم

في عام 2025، قرر ترامب اللجوء إلى سياسة الحماية التجارية، ففرض تعريفات جمركية على دول العالم بنسب وصلت إلى 50%. تسيب ذلك افي حالة من الذعر في الأسواق، وبدأت المقارنات بالكساد الكبير.

يرى بعض الخبراء أن هذه السياسات تشبه تلك التي فُرضت في ثلاثينيات القرن الماضي. والمفارقة أن الولايات المتحدة تفرض الآن تعريفات حتى على دول تربطها بها علاقات تجارية مستقرة، مثل بريطانيا، رغم وجود فائض تجاري لصالح واشنطن. بدت الإجراءات وكأنها تشفٍّ سياسي، بحسب حبيقة.

يشبّه حبيقة هذه الإجراءات بما فعله قانون سموت–هاولي، مشيرا إلى أن السياسات الحمائية قد تقود إلى ركود جديد، ليس فقط اقتصادياً، بل سياسياً أيضاً.

ويعتقد حبيقة أن الولايات المتحدة لم تعد تهيمن على جزء كبير من الاقتصاد العالمي كما في ثلاثينيات القرن الماضي، في وقت تصعد فيه قوى كالصين وأوروبا، وتُدرك فيه بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، أنها لا تستطيع الاستمرار بمفردها.

تحذير لا يزال حياً

حتى في عالم اليوم، لا يمكن إهمال دروس الماضي. حين يفوق الطلب العرض، تظهر الأزمات. تبدأ الأسعار بالارتفاع، وتتفشى البطالة، وتنهار الثقة.

يشير الدكتور حبيقة إلى أن الأزمات تبدأ حين لا يتجاوب العرض مع الطلب، وحينها تظهر مشكلات التضخم والبطالة، ويصبح تنفيذ الحلول مسألة وقت طويل. ويذكّر بأن سحب الأموال من البنوك وحده كان كافياً لإفلاس الآلاف في الولايات المتحدة.

الثقة تبقى العامل الحاسم. إذا فُقدت، يمكن أن يسقط نظام بأكمله. الكساد الكبير لم يكن مجرد أزمة اقتصادية، بل محطة مفصلية في تاريخ القرن العشرين. وهو تحذير دائم بأن الاستقرار ليس مضموناً، وأن تكرار الأخطاء قد يعيد الكارثة من جديد.

المصدر:

بي بي سي

المصدر:

بي بي سي