- مسؤول أميركي: لا اتجاه لتعيين مبعوث خاص بالسودان حالياً

- سوريا.. فيديو العناق وأسلوب استقبال الشرع للمبعوث الأمريكي يثير تفاعلا

- زيلينسكي يدعو إلى فرض عقوبات على روسيا "بسرعة أكبر"

- ألونسو يتحدث.. ماذا قال مدرب ريال مدريد بعد كارثة المونديال؟

- الجيش السوداني ينقاد إلى فخ الترضيات في تشكيل الحكومة الجديدة

- كامل إدريس يوجه بإطلاق حملة لدرء الخريف

- القاهرة تستضيف اجتماع أمني بمشاركة السودان وليبيا

- وزير الداخلية يستدعي مسؤولين بارزين في معتمدية اللاجئين

- ما بين العنف الأسري والفانتازيا.. أسماء أبو اليزيد تكشف كواليس أحدث أعمالها

- مصدر: مليون دولار لمجموعة حزب الأمة القومي ببورتسودان

- عروة الصادق: التقارب مع البرهان خيانة واصطفاف مع أجندة تفكيك البلاد

- تحالف تأسيس: حكومة السلام والوحدة القادمة تمتلك الشرعية في أي عملية تفاوضية

- ترامب يطلق مبادرة أمريكية لدفع جهود السلام في السودان

- خص 3 دول عربية.. ترامب يشعل تفاعلا برسائل بعثها معلنا فرض رسوم جمركية

- هجوم روسي واسع على كييف.. قتلى وجرحى وحرائق

- "ربما علينا الإسراع".. ترامب يطلب من قائد أفريقي إنهاء كلامه باجتماع

- زوجة ماكرون تضعه بموقف يثير تفاعلا مجددا في بريطانيا

- "أين تعلمتها؟".. ترامب يسأل رئيس ليبيريا عن "لغته الرسمية"

كيف يمكن الاستدلال على صحة الجسم عن طريق مُخاط الأنف؟

مصدر الصورة

مصدر الصورة

كان الإغريق يعتقدون أن المُخاط الأنفيّ هو أحد أربعة إفرازات سائلة مسؤولة عن صحة الجسم واعتدال المزاج.

ووضع أبقراط، أبو الطب، نظرية الأخلاط الأربعة: وهي الدم، والبلغم، والمِرّة الصفراء والمِرّة السوداء.

وكان الاعتقاد أن التوازُن بين هذه الأخلاط الأربعة هو الذي يقرّر صحة الجسم واعتدال المزاج؛ فيما يهاجم المرض الجسم ويعتلّ المزاج جرّاء زيادة أحد هذه الأخلاط أو نُقصانه.

ونحن اليوم، نعرف أن المخاط الأنفيّ ليس له تأثير على أمزجة الناس أو طبائعها ولا هو يسبب الأمراض، وإنما يساعد المخاط في الحماية من الأمراض.

ولا نَخالُ أحداً يحب منظَر سيلان الأنف أو نُثار المخاط في أركان الغُرَف بسبب العُطاس، على أن هذا المُخاط الموجود في ممراتنا الأنفية يُعتبر بحقّ أحد عجائب الجسم البشري!

ويكفي أن نعرف أن هذا المخاط يحمينا من الأخطار الدخيلة، وإن له تركيبة فريدة يمكن عبر تحليلها الكشف عمّا يجري داخل أجسامنا.

والآن، يحاول العلماء تسخير هذه القوى التي يتمتع بها المُخاط، من أجل الوصول إلى تشخيص أصحّ ومن ثم علاج أفضل لكل الأمراض -بداية من كوفيد19 ووصولاً إلى الأمراض الرئوية المزمنة.

إن هذه المادة اللزجة تبطّن المَمرّات في أنوفنا، وترطّبها، وتنصب أشراكاً للبكتيريا والفيروسات واللقاحات والغُبار وغيرها من الأجسام الخارجية الدخيلة.

وتقوم مئات الشعيرات بمساعدة هذه المادة اللزجة (المخاط) لتعمل جميعاً كحائط صدّ بين العالم الخارجي وجسم الإنسان.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

يفرز جسم الإنسان البالغ أكثر من 100 مليلتر من المخاط على مدار اليوم، بينما يميل الأطفال إلى إفراز كمية أكبر من المخاط، وفق ما تقول دانييلا فيريرا، أستاذة أمراض الجهاز التنفسي واللقاحات بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.

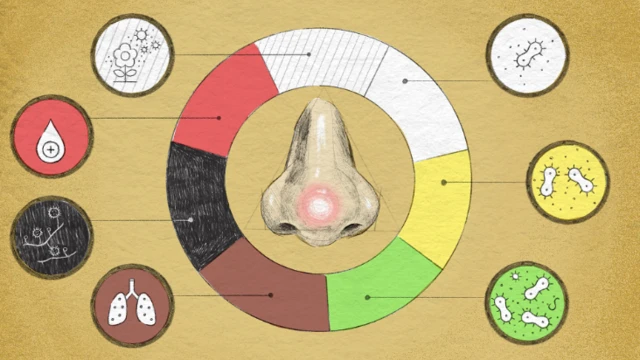

وبنظرة بسيطة، يمكن من لون المخاط وتركيبته الاستدلال على شيء مما يجري في داخل أجسامنا؛ ذلك أن المخاط أشبه بمقياس حراريّ مرئيّ.

ومن ذلك، أن سيلان الأنف ذا المخاط الشفاف يدلّ على أن الجسم يحاول طرد شيء يهيّج الجيوب الأنفية- لقاحٍ أو غبار على سبيل المثال.

بينما يدلّ المخاط الأبيض على أن أحد الفيروسات ربما دخل الجسم؛ فاللون الأبيض ناتج عن احتشاد خلايا الدم البيضاء لمواجهة هذا الدخيل- الفيروس على سبيل المثال.

وعندما يكون لون المخاط أخضر مُصفرّاً فإنما يكون ذلك تراكُماً لخلايا دم بيضاء ميّتة بعد أن احتشدت بأعداد ضخمة واندفعت للخارج.

أمّا إذا اصطبغ المخاط باللون الأحمر أو الوردي، فقد يكون ذلك دليلاً على أنك نزفت من أنفك بينما تحاول تنظيفه بشدّة.

ومن هنا فإن إلقاء نظرة على المخاط يعدّ أول خطوة.

تركيبة فريدة

من الناحية الفنية، لم يكن أبقراط مُخطئًا تماماً عندما افترض أن المخاط يُسبب المرض. يُمثل المخاط حاجزاً واقيًا للأنف، ولكنه يُساعد البكتيريا والفيروسات على الانتشار عند سيلان الأنف، كما تقول الباحثة فيريرا. نمسح وجوهنا، نلمس الأشياء، نعطس، ونلقي المخاط دون قصد إلى الجانب الآخر من الغرفة. عندما نُصاب بمُسببات أمراض الجهاز التنفسي، يُستغل المخاط كوسيلة لتكاثر البكتيريا والفيروسات وانتقالها، فننشرها إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص. لذا، فهو في الواقع يُساعدنا على إصابة الآخرين بالمرض.

لكلّ مُخاط تركيبته الفريدة من البكتيريا. ويعتقد العلماء أن هذه التركيبة مرتبطة بقوة بصحة الإنسان وبالأداء الوظيفي الجيد للجهاز المناعي.

وتتأثر التركيبة المخاطية لكل شخص بعدد من العناصر، كالجنس، والعمر، والموقع، ونظام الأكل- بل وحتى بما إذا كان الشخصيُدخّن السجائر الإلكترونية.

وتساعد هذه التركيبة الفريدة في التصدّي للأجسام الدخيلة. وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أُجريت عام 2024 أن بقاء بكتيريا المكورات العنقودية الضارة المحتملة في الأنف وإصابة الشخص، مسببةً الحمى والخراجات المليئة بالقيح، يعتمد على كيفية احتفاظ بكتيريا (ميكروبيوم) المخاط بالحديد.

وتعكف الباحثة دانييلا فيريرا، وهي أستاذة أمراض الجهاز التنفسي واللقاحات بجامعة أكسفورد، على معرفة "التركيبة الصحية المثالية للمخاط".

وعبر الوقوف على هذه التركيبة المثالية، تطمح دانييلا إلى تطوير ما يشبه البخّاخ الأنفي الذي يمكن استخدامه يومياً لتحسين تركيبة المخاط الأنفي للأشخاص المصابين.

تقول دانييلا: "لنتخيّل أننا استبدلنا بما في داخل أنوفنا مخُاطاً يحتوي على تركيبة مثالية قادرة على التصدّي بقوة للأجسام الدخيلة التي تتسبب في المرض!".

وانتقى فريق من الباحثين تقوده دانييلا، باقة من بكتيريا المخاط، يعتقدون أنها تركيبة مثالية.

ويقوم الفريق الآن باختبار تلك التركيبات المخاطية التي يعتقدون أنها مثالية للوقوف على مدى قدرتها على البقاء في أنوف بديلة (غير أنوف أصحابها الأصليين) لفترات طويلة بما يكفي لتحسين صحة أصحاب هذه الأنوف.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

وترتبط هذه التركيبة المخاطية الفريدة بجهاز مناعة الجسم، ولذلك يسعى فريق الباحثين إلى الوقوف على طريقة لتعزيز الجهاز المناعي وجعْله أكثر تقبُّلاً للقاحات.

تشير الأبحاث إلى أن كيفية تفاعل الجسم مع اللقاح تتغير بنوع الميكروبيوم الذي يمتلكه الشخص. على سبيل المثال، تشير الدراسات التي أُجريت على لقاح كوفيد19 إلى أنه أثر على ميكروبيوم المخاط، وبالتالي، أثر الميكروبيوم على مدى فعالية اللقاح.

وتقول فيريرا: "كانت لقاحات كوفيد19 فعّالة في منع إصابتنا بالمرض، لكننا استمرينا في نقل الفيروس". وتضيف: "يمكننا في الواقع تطوير لقاحات أفضل بكثير بحيث لا يُصاب الجيل القادم بالمرض، سواءً كان كوفيد19 أو الإنفلونزا أو أي فيروسات تنفسية أخرى- وكل ذلك يكمن في مناعة المخاط".

ويعتقد الباحثون أن الطريقة التي يتعاطى بها الجسم مع اللقاح تتغير بتغيُّر نوع التركيبة الميكروبية الفريدة التي ينطوي عليها هذا الجسم.

وتقدّر دانييلا أن عملية التوصّل إلى التركيبة الدقيقة لذلك المخاط المثالي المرتقَب قد تستغرق بضعة سنوات.

لكن في السويد، قام باحثون بالفعل بزرع مخاط خاص بشخص موفور الصحة في أنف شخص آخر يعاني التهاب الجيوب الأنفية المزمن.

وطلب الباحثون من 22 شخصا بالغاً بأن يفرّغ كل منهم في أنفه حُقنةً مليئة بمُخاط شخص يتمتع بصحة جيدة، لمدة خمسة أيام.

ولاحظ الباحثون أن أعراضاً كالسُعال وآلام الوجه، لدى 16 من هؤلاء المرضى الـ 22، قد خفّت بنسبة تتعدى 40 في المئة لما يزيد على ثلاثة أشهر.

وفي ذلك، يقول قائد الفريق، أنْدِرس مارتنسون، استشاري طب الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى ساهلغرينسكا الجامعي في السويد: "كانت تلك أخبار عظيمة بالنسبة إلينا، ولم نكتشف أي أعراض جانبية".

ويشير مارتنسون إلى أن هذه التجارب استفادت من تجارب معملية سابقة خاصة بالميكروبيم الخاص بالأمعاء.

على أن هذه التجارب الرائدة، لم تمدّنا بالمعلومات الكافية عن "كيف تغيّرت التركيبات المُخاطية لدى هؤلاء المرضى بعد زرع مخاط أشخاص آخرين في أنوفهم؟"، ومن ثم تجري الآن تجارب أخرى أكثر دقة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

"مستقبل الطب الدقيق"

في الواقع، فإن المخاط يمكن أن يمثل حائط صدّ كبير أمام الأمراض المزمنة التي تصيب الأنف والرئة.

وتعكف الباحثة جنيفر موليغان، أخصائية الأنف والأذن والحنجرة بجامعة فلوريدا، على استخدام المُخاط لتشخيص أولئك الذين يعانون من التهابات الجيوب الأنفية المزمنة والأورام الأنفية الحميدة- وهي أمراض تعاني منها نسبة تتراوح بين 5 إلى 12 في المئة من سكان العالم.

وتوصّلت جنيفر إلى أنه يمكن الاستعانة بالمخاط للوقوف بدقّة على يحدث داخل جسم المصاب بالتهاب الجيوب الأنفية.

"نستخدم المخاط للتوصّل إلى المذنب الحقيقي، الذي يقف وراء هذه الأعراض"، بحسب جنيفر التي تضيف أن لكل مريض مَلَفاً تعريفياً يختلف اختلافاً طفيفاً عن غيره، يقف وراء التهاب جيوبه الأنفية.

وتعتقد جنيفر أن تحليل المخاط كفيلٌ بتسريع مهمة الوصول إلى العلاج الصحيح أو الجراحة الصحيحة المطلوبة.

تُجرى حالياً العديد من التجارب السريرية لتقنية موليجان حول العالم. وتعمل شركات ناشئة في مجال الصحة، مثل شركة (Diag-Nose)، التي أطلقها مهندسون في جامعة ستانفورد، على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لتحليل المخاط، وأجهزة حاصلة على براءات اختراع لأخذ عينات دقيقة من الأنف: في عام 2025، أطلقت أول جهاز معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لأخذ عينات دقيقة من الأنف- وهو جهاز أخذ عينات يجمع كميات دقيقة من سوائل الأنف- لتقليل تباين الأبحاث من خلال توحيد أساليب أخذ العينات.

وتستخدم جنيفر هذه الطريقة في دراسة أسباب فقْد حاسة الشمّ لدى البعض. وبالفعل، وجد فريق الباحثين الذي تقوده جنيفر أن استخدام بخّاخ فيتامين دي يمكن أن يساعد في استعادة حاسة الشمّ، لا سيما لدى أولئك الذين فقدوها بسبب التهاب ناجم عن التدخين.

وتقول موليجان أيضاً إن ما يحدث في الرئتين يحدث في الأنف، والعكس صحيح. لذا، يمكن استخدام هذه الأدوات التشخيصية والعلاجية لأمراض الرئة أيضاً. تشير أبحاث جديدة إلى أنه من خلال تحليل كمية بروتين IL-26 الموجودة في مخاط المريض، يمكن للأطباء تحديد ما إذا كان الشخص أكثر أو أقل عرضة للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن- وهو مرض شائع بين المدخنين، ورابع أكثر أسباب الوفاة انتشاراً في العالم. ومن خلال تحليل المخاط، يمكن تشخيص المرضى مبكراً وعلاجهم بسرعة.

وبالمثل، تعمل فرق بحثية حول العالم على تطوير أدوات وأساليب مماثلة لاستخدام المخاط للكشف عن الربو وسرطان الرئة ومرض الزهايمر ومرض باركنسون. يمكن أيضاً استخدام المخاط لقياس التعرض للإشعاع، وتشير العديد من الدراسات الحديثة إلى أن السائل الأنفي اللزج يمكنه تحديد مدى تعرض الشخص للتلوث، مثل المعادن الثقيلة والجسيمات الدقيقة في الهواء.

لذلك تعتقد الباحثة جنيفر أن ما ينطبق على الأنف ينطبق كذلك على الرئة؛ ومن ثم فإن هذه الطريقة في التشخيص والعلاج يمكن تطبيقها كذلك مع الأمراض التي تصيب الرئتين.

وتأمل جنيفر أن تثمر هذه التجارب عن تغيير طريقة تشخيص المرضى في المستقبل وكذلك طريقة معالجتهم، قائلة إن "المُخاط هو مستقبل الطب الدقيق. أؤمن بذلك تماماً".

المصدر:

بي بي سي

المصدر:

بي بي سي