- إطلاق حملة وطنية لمواجهة ووقف قانون إعدام الأسرى

- كشف شبكة لتهريب الأسلحة من سوريا إلى إسرائيل

- أوكرانيا: 25 قتيلاً على الأقل في إحدى أعنف الضربات الروسية غربي البلاد

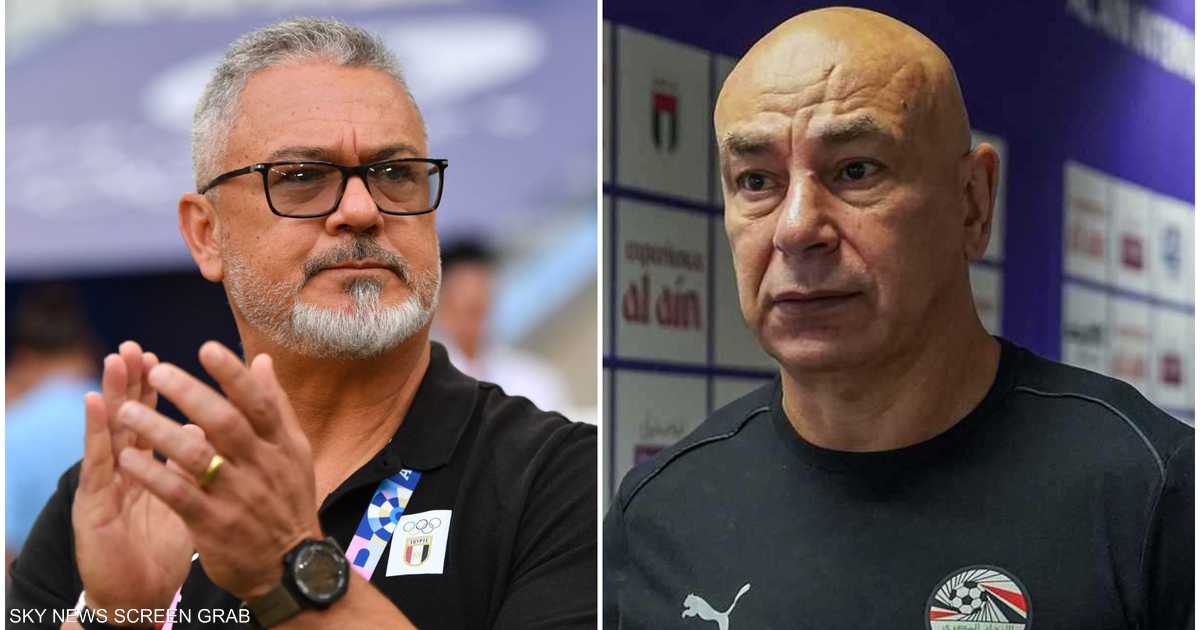

- حرب في الكرة المصرية.. ميكالي يرد على تصريحات حسام حسن

- الأخوان ناصر: إنسان غزة جوهر الحكاية.. ولا نصنع سينما سياسية فقط

- لبنان.. بري يطالب الدولة بدعوة مجلس الأمن لبحث اعتداء إسرائيل

- مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة يعقد اجتماعه الرابع

- قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803: دعم خطة ترامب للسلام في غزة

- ارتفاع عدد قتلى إبادة إسرائيل لغزة إلى 69 ألفا و513

- "صحة غزة": 280 شهيدا و672 جريحا في القطاع منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار

- الجيش الإسرائيلي ينذر مناطق في جنوبي لبنان بهجوم قريب

- الاحتلال يعتقل صيادين من غزة وخروقات الاحتلال تتصاعد

- إعلام عبري: إلغاء اجتماع ويتكوف والحية إثر ضغوط إسرائيلية

- من حضر عشاء ترامب مع ولي العهد السعودي؟

- تحول كبير.. إيران تدرس إيقاف تخصيب اليورانيوم

- محمد بن سلمان: كيف وصل ولي العهد السعودي إلى السلطة؟

- حرب أوكرانيا.. أميركا وروسيا تنسقان خطة الـ"28" بشكل سري

- "أزمة صامتة" داخل الجيش الإسرائيلي.. الحسم بقرار نتنياهو

قرار مجلس الأمن 2803.. حين تُشرعَن الوصاية لإنجاز ما عجز عنه الاحتلال

لم يكن المشهد داخل أروقة مجلس الأمن مساء السابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر، مجرد إجراء وتصويت دبلوماسي عابر، بل كان لحظة مفصلية دشّنت فصلا جديدا تناسلت من خلاله أسئلة كثيرة في مسار القضية الفلسطينية.

فمع اعتماد المجلس للقرار رقم 2803 بأغلبية 13 صوتا، وسط امتناع لافت لروسيا والصين، انتقلت خطة اليوم التالي في غزة من دائرة التسريبات ومسودات الغرف المغلقة إلى واقع النص الدولي المُلزم.

هذا القرار، الذي شرعن رسميا تأسيس "قوة المهمة الدولية للأمن" (ISF) لا يمكن قراءته بمعزل عن سياق الفشل العسكري الإسرائيلي المستمر منذ ما يزيد عن عامين؛ إذ يبدو في جوهره محاولة التفافية ماكرة لمحاولة تحقيق ما عجزت عنه الدبابات، بالمناورات الدبلوماسية، ومنح الاحتلال فرصة ثمينة لالتقاط الأنفاس، ولكن هذه المرة تحت مظلة أممية وبأدوات تنفيذية متعددة الجنسيات.

وبقراءة متأنية في متن القرار، يتضح أن الشيطان يكمن في تلك التفاصيل القانونية الدقيقة التي حوّلت الرغبة الأمريكية إلى وثيقة دولية؛ فالنص يتجاوز مفهوم حفظ السلام التقليدي ليؤسس لـ"قوة إنفاذ" صريحة، مُنحت تفويضا واسعا، تحت البند السابع، لاستخدام "كل التدابير اللازمة"، وهو تعبير دبلوماسي يشرعن استخدام القوة العسكرية لفرض واقع جديد.

وقد أوكل القرار لهذه القوة مهام تمس عصب السيادة الفلسطينية، تبدأ بتفكيك البنى العسكرية للفصائل، وتمر عبر السيطرة المطلقة على المعابر والحدود، وصولا إلى هندسة عقيدة أمنية لشرطة محلية جديدة تعمل تحت وصاية "مجلس السلام" بقيادة واشنطن.

نحن إذن أمام مشهد انتداب حديث يمتد زمنيا -بنص القرار- حتى نهاية عام 2027 على الأقل، مع قابلية للتمديد تجعل مستقبل القطاع رهينة لتقييمات خارجية لا تضع المصلحة الوطنية في حسبانها.

وفي خضم هذا المشهد المتشابك، تطفو على السطح مفارقة سياسية صارخة تعكس عمق التصدع في البيت الفلسطيني؛ ففي الوقت الذي جاء فيه موقف فصائل المقاومة صارما وقاطعا، حيث اعتبرت حماس القرار "تكريسا لوصاية دولية مرفوضة" ويحول القوة الأممية إلى "طرف مباشر في الصراع"، وحذرت الجهاد الإسلامي من مصادرة "حق تقرير المصير"، سارعت السلطة الفلسطينية، مدفوعة بحسابات الواقعية المرة، إلى الترحيب بالقرار.

إذ يبدو أن رام الله، التي أرهقها التهميش، رأت في هذه القوة الدولية طوق نجاة وعربة مناسبة للعودة -ولو بعد حين كما يعدها بذلك القرار الملغوم- إلى حكم غزة، مفضلة سياسة الهروب إلى الأمام، حتى وإن كان الثمن تحولها إلى وكيل أمني تحت إمرة مجلس دولي، متغافلة عن الوضع المهين الذي آلت إليه في الضفة الغربية، ومتجاهلة المخاطر الوجودية لمثل هذه السابقة على المشروع الوطني الجامع.

بيد أن هذا التماهي الرسمي -فلسطينيا وعربيا- مع القرار لا يمكن اختزاله في مجرد تقديرات الضرورة أو الخشية من سيناريوهات التهجير فحسب؛ بل إنه يشي برغبة دفينة لدى بعض العواصم في استثمار المظلة الدولية لتصفية حسابات أيديولوجية قديمة مع تيارات الإسلام السياسي التي تمثلها حماس.

وهنا تلتقي، في مفارقة تراجيدية، الرغبة الضمنية لهذه الأنظمة في التخلص من حكم الحركة وشوكتها العسكرية، مع الهدف الإسرائيلي والأمريكي المعلن؛ ليغدو القبول بالوصاية الدولية، في عمقه، تواطؤا صامتا يهدف إلى تفكيك بنية المقاومة بأدوات أممية، ومحولا العجز الاستراتيجي العربي إلى ما يشبه الشراكة غير المباشرة في كسر الإرادة الفلسطينية.

وعلى رقعة الشطرنج ذاتها، لم تتخلف القوى الإسلامية غير العربية، كتركيا وباكستان، عن ركب هذا "الإجماع الاضطراري"، وإن بدوافع جيوسياسية مغايرة؛ فأنقرة تطمح لترجمة شعار الدولة الضامنة إلى نفوذ ميداني يمنحها موطئ قدم استراتيجي في شرق المتوسط وحصة في مشاريع الإعمار المنتظرة، بينما تجد إسلام آباد وعواصم إسلامية أخرى في المشاركة مخرجا براغماتيا يوفق بين ضرورات التبعية للتحالفات الغربية-الخليجية، وبين دغدغة مشاعر شعوبها عبر ترويج منطق "أسلمة القوة" بدلا من ترك الساحة لجيوش "الناتو".

وهي مقاربة، وإن بدت في ظاهرها حماية للفلسطينيين، فإنها تصب عمليا في طاحونة الهدف الأمريكي الساعي لإلباس الوصاية الأمنية عباءة إسلامية تخفف من حدة الرفض الشعبي وتجمّل وجه المهمة.

وإذا كان هذا حال المشهد الإقليمي، فإن المسرح الدولي لم يخلُ بدوره من مناورات لا تخفى خلفياتها؛ حيث أثار امتناع روسيا والصين عن استخدام حق النقض الفيتو تساؤلات مشروعة.

والحقيقة أن هذا الموقف الرمادي لم يشكل تناقضا بقدر ما كان لعبة شطرنج استراتيجية؛ فموسكو وبكين تدركان أن الفيتو كان سيضعهما في صدام مباشر مع الإجماع العربي الذي وافق على القرار مخرجا للأزمة.

والأهم من ذلك، أنه في عالم المصالح الكبرى، لا يمكن استبعاد فرضية الصفقات الصامتة؛ إذ قد يكون تمرير القرار في غزة جزءا من مقايضة جيوسياسية أوسع، تتضمن مرونة أمريكية مقابلة في ملفات ملتهبة كأوكرانيا لروسيا، أو تايوان للصين، ناهيك عن رغبة خفية لدى القوى الشرقية في ترك واشنطن تغرق في "وحل غزة"، مكتفية بمقعد المراقب الناقد وممارسة سياسة "غسل اليدين" من التبعات الأخلاقية والسياسية.

إن الخطورة الحقيقية لهذا المنعطف تكمن أساسا في كونه يقدّم حلا مريحا للمعضلة الإسرائيلية؛ فتل أبيب التي غرقت في رمال القطاع وفشلت في القضاء على المقاومة بالحديد والنار، تجد اليوم من ينوب عنها في المهمة تحت يافطة الاستقرار.

فبدلا من انسحاب ناتج عن تفاوض أو انكسار، أصبح الانسحاب مشروطا بنجاح القوة الدولية في نزع سلاح المقاومة؛ محولا الاحتلال المباشر والمكلف إلى وصاية دولية تضمن لإسرائيل أمن النتائج، وتعفيها من كلفة الإدارة اليومية.

إن الخلاصة الواضحة اليوم، هي أن المعركة لم تضع أوزارها بهذا القرار، بل دخلت فصلا قد يكون أخطر من خطيئة أوسلو نفسها؛ حيث تُستبدل فيه الدبابات بالقرارات الأممية لاستنساخ النموذج البائس في الضفة الغربية، حيث علّمتنا التجربة أن التخلي عن خيار المقاومة لا يورث سوى "سلطة بلا سلطة" ينحصر دورها في التنسيق الأمني.

بيد أن هذا المشهد لا يمكن أن يحجب حقيقة ساطعة تؤكدها سنن التاريخ التي لا تتخلف؛ وهي أن المناورات، مهما بلغ مكرها، تتحطم دائما على صخرة الشعوب المتمسكة بحقها.

ففي ظل التآكل الداخلي الذي ينخر جسد الاحتلال، لا سيما بعد طوفان الأقصى، تبقى الحقيقة الراسخة، وتزداد القناعة يوم بعد آخر، أنه كيان عابر على أرض اغتصبها، لا محالة ستلفظه، وأن الشعب الفلسطيني، المبدع في اجتراح معجزات الصمود، سيظل قادرا على ابتكار صيغ جديدة للمقاومة تنتزع حقوقه كاملة غير منقوصة، طال الزمان أم قصر.

لذا، فالمسؤولية اليوم، أمام النخب والضمائر اليقظة والشعوب الحرة، تكمن في رفض الانخداع ببريق المصطلحات، ومواصلة التصدي لهذه المؤامرة وفضحها، مع التسلح باليقين بأن ليل الاحتلال، مهما تحصن بالقرارات الدولية، ورغم قسوة اللحظة، زائل لا محالة.

المصدر:

القدس

المصدر:

القدس