- النيابة العامة: حبس وزير التعليم ومدير مركز المناهج على خلفية تأخر توفير الكتب المدرسية

- ضبط متورطين بسرقات في طرابلس واسترجاع مسروقات بقيمة 8000 دينار

- غزة بعد الاتفاق.. اتهامات للاحتلال بعرقلة المساعدات واقتحامات بالضفة

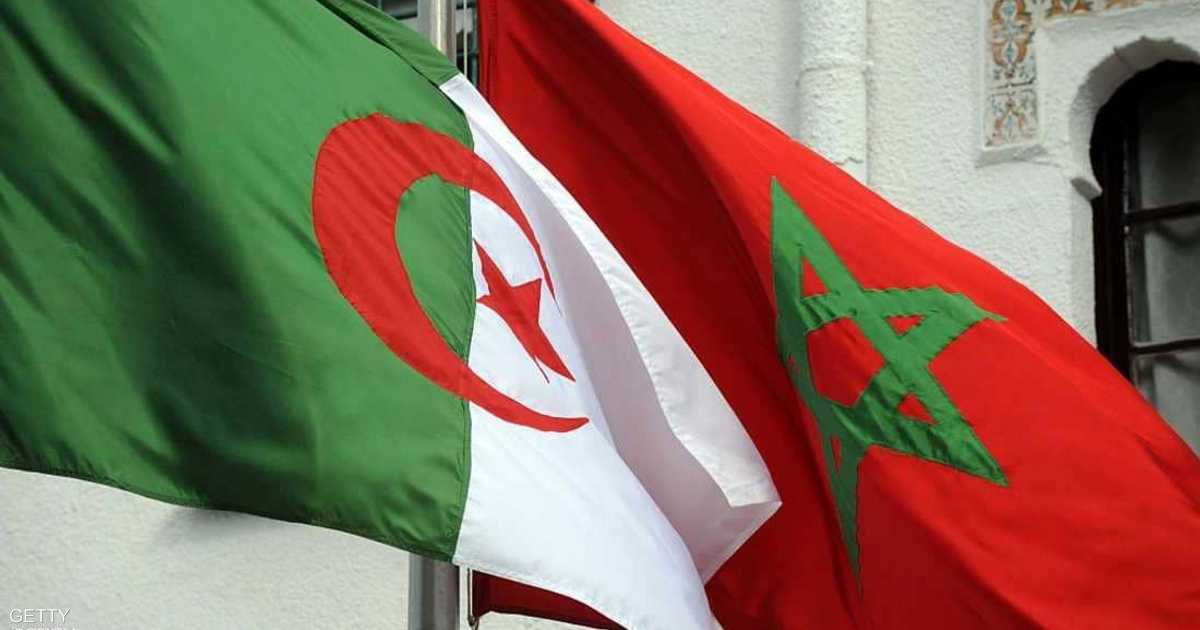

- حمد بن جاسم يعلق على قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية

- ارتدى العقال.. احتفال رونالدو بهدفه أمام الفيحاء يشعل تفاعلا

- ليبيا تُشارك بأعمال «الكومسيك» في تركيا

- بالصور.. مشاهد خطفت الأنظار خلال افتتاح المتحف المصري الكبير

- ترامب يهدد نيجيريا بعمل عسكري بسبب مزاعم عن "قتل المسيحيين"

- غزة بعد الاتفاق.. اتهامات للاحتلال بعرقلة دخول المساعدات واعتداءات للمستوطنين بالضفة

- بيان أمريكي بشأن "فظائع ارتكبتها قوات الدعم السريع" بالفاشر

- واشنطن: على الدعم السريع الكف عن الانتقام الجماعي والعنف العرقي بالفاشر

- السعودية.. تصرف من كونسيساو تجاه جمهور الاتحاد يثير تفاعلاً

- محللون: هذا ما دفع رئيس الأركان الأميركي للتحليق فوق غزة

- الإمارات ترحب بقرار دعم خطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

- هكذا احتفلت الأندية المصرية بافتتاح المتحف الكبير

- إسرائيل تقول إن الجثث الثلاثة التي تسلمتها من غزة لا تعود للرهائن، وحماس: "قمنا بتسليمها لقطع الطريق على ادعاءات العدو"

- هل يمهّد القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية لتسوية دائمة؟

- من قوائم النازحين إلى أكسفورد.. رحلة طبيبة سودانية هزمت الخوف بالأمل

فيلسوفة جزائرية: "التحديث القسري" والرأسمالية قتلا روح المرأة المسلمة

تقول سيمون دي بوفوار "لا تولد المرأة امرأة، بل تصبح كذلك".. في إطار هذه المقولة المحورية، ترفض الفلسفة النسوية ربط التجربة الإنسانية بتجربة الرجل فقط، وتسعى لتحرير المرأة من هيمنة الفكر الذكوري.

وقد كان لهذه الفلسفة دوافع تاريخية عميقة في الحضارة الغربية، أبرزها التفسيرات المسيحية والأرسطية التي صورت المرأة ككائن جسدي غير عقلاني، و"ذكَر مشوه"، وجعلتها مسؤولة عن خطيئة آدم. هذه النظرة الدونية، التي عززتها آراء فلاسفة مثل أفلاطون وأرسطو وديكارت وروسو، أدت إلى اعتقاد المرأة الغربية بأن الدين هو العائق الأكبر أمام حريتها، مما دفعها إلى التمرد على الميتافيزيقا.

اقرأ أيضا

list of 2 items* list 1 of 2 العدالة الانتقالية في ضوء الشريعة.. رؤية تأصيلية

* list 2 of 2 العبودية الناعمة ووهم الحرية في عصر العلمنة الحديث end of list

وكرد فعل على هذه المرجعيات الفكرية، أعلنت سيمون دي بوفوار أن على المرأة أن تتخلى عن الأنوثة والأمومة والزواج، لأنها رموز لقيودها، فخرجت المرأة من مجالها الخاص إلى العام في صراع أحادي مع الرجل.

وقد تطور هذا الصراع إلى أن تحولَ إلى تيار راديكالي يرى أن البنى الاجتماعية متحيزة إلى الذكور ويجب إعادة صياغتها لتتوافق مع رؤية المرأة. وقد وصل هذا الصراع إلى مرحلة متقدمة من خلال مفهوم "الجندر"، الذي يرى أن الاختلافات بين الجنسين هي نتاج اجتماعي وثقافي، وليست ذات مصدر بيولوجي، مما يكرس فكرة تحرر المرأة من طبيعتها الفطرية.

وهنا يرى مفكرون، مثل المفكر عبد الوهاب المسيري، أنّ "النسوية" ليست مجرد حركة لتحرير المرأة، بل نتاج لتحوّل عميق في الفكر الغربي. وعليه يعتبر المسيري أن مصدر هذا التحول هو الابتعاد عن المرجعيات الأخلاقية والدينية المتسامية، وصولًا إلى "الحلولية الكمونية المادية"، حيث يصبح الإنسان مرجعية ذاته مكتفيا بها.

انطلاقا من هذه المنظومة، تنتقل الحقيقة من كونها مبدأ متعاليًا إلى كونها كامنة في الإنسان نفسه، مما يؤدي إلى صراع داخلي وخارجي. هذا التحول ينتج عنه عالم صراعي ثنائي، ينقسم فيه البشر إلى "جلاد وضحية" و"قاتل ومقتول". وفي مثل هذا العالم، تتحول النسوية إلى حركة تتركز فيها المرأة حول ذاتها، وترفض أي إطار اجتماعي أو علاقة تكاملية مع الرجل، مما يؤدي إلى عداء مستمر بدلاً من التحرر الحقيقي.

تبرز فكرة "الجندر" كخطوة متقدمة في هذا الصراع، حيث تحاول الأنثى تجاوز العائق البيولوجي (الجنس) من خلال مفهوم اجتماعي جديد.

وعليه تستضيف الجزيرة نت الفيلسوفة الجزائرية الدكتورة نورة بوحناش، أستاذة الفلسفة بجامعة قسنطينة، للتعمق في فهم التحديات المعقدة التي تواجه الأسرة، والأخلاق، ووضع المرأة في العصر الحديث.

وتشتهر الدكتورة بوحناش بجمعها في مؤلفاتها بين الفكر الفلسفي والدرس الأصولي والمقاصدي، ومن أبرز أعمالها "الاجتهاد وجدل الحداثة"، و"مقاصد الشريعة عند الشاطبي وتأصيل الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي"، و"الأخلاق والرهانات الإنسانية".

في حوارها مع الجزيرة نت، ترى الدكتورة نورة بوحناش أن الأخلاق سابقة على الدين، إذ هي فطرة متأصلة في الإنسان، ضمن قراءة موصولة بفكرة فلسفية قديمة، فقد نظر سقراط إلى الفضيلة فوجدها تذكرا متأصلا في النفس الإنسانية، ففي انكشاف لعالم المثل تتبدى الأخلاق في مقام فوقي متعالٍ يدلل على وجودها قبل الواقع .

هناك إذن إشكال حول الصلة بين الأخلاق والدين في مسألة الأسبقية والعلاقة الانصهارية، وفي هذا السياق تؤكد الدكتورة نورة بوحناش أن الدين برنامج إجرائي يكشف القيم الأخلاقية ويمدها بالصلابة والقوة، ممدًّا إياها بالأسس عبر قاعدتين:

* الأولى، تكون بتقديم مرجعية ميتافيزيقية تمنح الأفعال الأخلاقية تبريرًا ومعنى يتجاوز الحال من أجل المآل، وهو الإجراء الضروري لتجاوز محنة العدمية والانفتاح على الأمل بضرب من الأنطولوجيا التي تعبّئ الوجود بالقيمة.

* أما القاعدة الثانية، فتكون بتزويد الإنسان بآليات وضوابط عملية مستمدة في الإسلام من القرآن والسنة، توجه سلوك الإنسان وتمنعه من التيه والتشرذم. وهنا تشير الدكتورة نورة إلى أن الانهيارات السلوكية في المجتمعات المعاصرة ناتجة عن غياب هذا الأفق الميتافيزيقي والضوابط السلوكية التي ترسم السبيل.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

أما عن علاقة الأخلاق بالدين في سياق الواقع الإسلامي، فترى الدكتورة بوحناش في حوارها مع الجزيرة نت أن المسلمين اليوم يحيون علمانية مشوهة، فهم يفصلون في ممارساتهم الدينية بين الدين وحسن الخلق، ليختاروا منه ما يخدم مصالحهم الدنيوية فيحتالون على الأحكام، مما جعل تدينهم زائفًا، بينما يكون المقصد الأسنى للشريعة هو حسن الخلق.. إنه الغاية النهائية للرسالة المحمدية، ذلك أن الدين والأخلاق صنوان لا ينفصلان في الإسلام.

ولعل هذا الفصل بين الدين والأخلاق هو ما أدى بالمسلمين إلى التعصب والتطرف الذي أفقدهم حلاوة الإيمان الموصول بالأخلاق الحسنة، وعليه تؤكد الدكتورة نورة أن مظاهر التطرف الديني اليوم في الفضاءات الإسلامية دليل ناجز على انحراف التدين عن مساره السليم، وتكون العودة إلى التساكن الديني الأخلاقي هي سبيل تصحيح هذا الانحراف.

وعليه تستشهد الدكتورة نورة بضعف الأخلاق في المجتمعات العربية الإسلامية كدليل على ابتعادها عن النموذج الإسلامي الأصيل وتبنيها للنموذج الغربي الاستهلاكي.

أما فيما يخص وضعية الأسرة المسلمة عبر مسارات التغيير الذي فرضته الصيغة الشمولية للحداثة، فترى الدكتورة نورة أن مجتمعاتنا عاشت تحديثًا قسريًا أدى إلى تفكك الأسرة التقليدية التي كانت قائمة على التراحم والترابط. فمع تفكك المجتمع العربي الإسلامي تحت ضغط التحديث القسري، ظهرت الأسرة النووية واستتبت كبنية مجتمعية بديلة، وهي تُعد نسخة من الأسرة الغربية لكن بغطاء ديني حافظ على الميثاق الغليظ ظاهرا، وفقد مضامينه الروحية والأخلاقية، فكان خاويا من المعنى.

من جهة أخرى، تستدعي حالة الأسرة التقليدية في المجتمع الإسلامي الفحص والمعاينة، للبحث في الأسباب التي أدت إلى تفككها واندثارها، إذ تفتقد الكينونة الذاتية لهذه الأسرة تلك القيمة الإنسانية التي تبني العلاقات البشرية على القسط، ونعني بها قيمة العدالة بوصفها قاعدة للحق.

فالأسرة التقليدية في العالم الإسلامي عينة من المنظور القبلي الذي كرس استعباد المرأة وجذر الهيمنة الذكورية، بل إن علو الذكر وانمحاء الأنثى قد أحدث اختلالا سوسيولوجيا خطيرا.

لقد أدى هذا الوضع إلى اختلال في الحقوق والواجبات، تبعه رضوخ المجتمعات الإسلامية للنموذج الغربي، الذي تحيا فيه الأسرة حالة اغتراب، حيث فكك أواصرها النظام الرأسمالي والليبرالي الذي يحوّل العلاقات إلى عقود مدنية قائمة على تبادل المنافع، لا على المودة والرحمة.

أما عن دور المرأة في هذا التفكك، فتشير الدكتورة نورة بوحناش إلى أن المرأة في العالم الإسلامي تحيا الازدواجية، فقد عانت من سلب لحقوقها بسبب الهيمنة الذكورية، فاندفعت باحثة عن الخلاص الذي وجدته في الخطاب النسوي الغربي فسارعت إلى تبنيه، وقد دفعها هذا الخطاب إلى تقمص النواة الفكرية للنسوية الغربية، تلك التي تسعى للتماهي مع الذكورة بدلاً من المطالبة بحقوقها كأنثى.

وهنا انفتح الصراع بين الذكورة والأنوثة في أفق الفكرة في الفضاء الإسلامي، مما أدى إلى ظهور النسوية الإسلامية التي تحاول التوفيق بين النموذجين، لكنها في النهاية تنتج نموذجًا صراعيًا يذوب في النموذج الغربي، مما يهدد كيان الأسرة، فهذه النسوية تقرأ النصوص الشرعية لصالح الخطاب النسوي الغربي.

وفي ختام حوارها مع الجزيرة نت، شددت الدكتورة بوحناش على أن أزمتنا الحقيقية هي أزمة بناء الإنسان، الذي أصبح مستهلكًا للتكنولوجيا دون وعي، مما يجعله فريسة سهلة للفردانية والاستهلاك، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي يشكل خطرًا يساهم في تفكيك الأسرة من خلال عزل أفرادها عن بعضهم البعض، لتؤكد أن الحل يكمن في بناء الإنسان على منظومة قيمية وأخلاقية راسخة، تمكنه من التحكم في التكنولوجيا واستخدامها لصالحه، حيث إنَّ الإنسان جوهر أساسي في بناء الحضارة وتخلفها.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

فإلى الحوار:

*

ما طبيعة التحول القسري الذي عاشته مجتمعاتنا نحو الأسرة النووية؟ وهل كانت الأسرة التقليدية بالفعل مصدرًا للقيم والأخلاق، أم أن الحنين إلى الماضي يصورها كنموذج مثالي، بينما الواقع كان مختلفًا، خاصةً مع وجود ممارسات مثل السبي التي أثرت على علاقة الرجل بالمرأة؟ وهل يمكن أن توضحي كيف أننا كمجتمعات عربية مسلمة نعيش مأزقًا مزدوجًا، ناتجًا عن التحديث القسري الذي فُرض علينا؟

نُقِرّ بأننا نعيش تحديثاً قسرياً، فالنموذج الأسري الغربي قائم على تطور تاريخي أدى إلى أن تفرض الدولة التعاقدية نموذجها حتى على الأسرة. هذا النموذج الذي يعتمد على العقد الاجتماعي، لم يقتصر على مستوى الدولة، بل أصبح ممارسة قانونية تجعل الأسرة قائمة على العقد المدني. وهذا العقد اتفاق بين الرجل والمرأة على تبادل المنافع، لا على المودة والرحمة، ونتائجه السلبية واضحة اليوم في تفكك الأسرة الغربية.

يأتي تأثير النظام الرأسمالي ليزيد الوضع خطورة، فهو عامل حاسم في تفكيك الأسرة التقليدية. وعليه يؤكد ماركس أنّ الأسرة التقليدية هي حالة من الاغتراب والاستعباد، والمادية التاريخية تدعو إلى تفكيكها لكونها حالة استلاب يجب أن يتحرر منها الإنسان.

إذن، نحن نعيش خطرًا مزدوجًا: أولاً، لا نتحكم في مسارنا، بل نُساق قسرًا، مما أدى إلى خلط غريب تعيشه الأسرة المسلمة والفرد في مجتمعاتنا الإسلامية دون وعي. فالشخص يعيش ازدواجية عندما يجمع بين العقد المدني والعقد الشرعي، معتقدًا أن الأخير هو أساس الزواج، ولكنه يمارس نفس سلوكيات الإنسان الغربي.

شيئًا فشيئًا، وفي عصر ما بعد الحداثة، تسير الأسرة في العالم الإسلامي بسرعة نحو نهايتها واندثارها. وهذا ليس بإرادتها، بل نتيجة لإعادة هيكلة العالم من خلال النظام الليبرالي والنيوليبرالي والمساق الذي قادته إليها العولمة التي تثبت اليوم ذاتها عبر التطرف الذي يؤديه الذكاء الاصطناعي.

نلاحظ اليوم أن الأسرة المسلمة تشهد تحولات عميقة؛ فخروج المرأة للعمل أدى تدريجياً إلى تفكك الأسرة. فقد سارت الأسرة التقليدية، التي كانت تضم الأقارب، في درب التفكك لتحل محلها الأسرة النووية المكونة من الأب والأم والأبناء فقط، مما أدى إلى اندثار العلاقات التقليدية، وخروج المجتمع الإسلامي من وضع التراحم إلى وضع التعاقد، لكنه لا يدري بهذه التحولات بما أن تحديثه عملية قسرية فوقية، تُكسر بناءه وتعيد إنتاجه وفقا للنظام الاستهلاكي الرأسمالي.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

من جهة أخرى فالأسرة التقليدية في العالم الإسلامي، من وجهة نظري، تفتقر إلى حد كبير للمعايير الأخلاقية التي يرسخها النموذج الإسلامي. فالإسلام يؤسس العلاقات الإنسانية بين الرجل والمرأة، وبين الآباء والأبناء، على أساس المودة والرحمة، لكن الواقع شيء آخر. فقد اختلطت هذه العلاقات بالممارسات القبلية والتقاليد التي جعلت وضع المرأة بائسًا ومستعبدًا في الماضي، كما أن علاقة الآباء بالأبناء لم تكن قائمة على بناء إنسان حر ومبادر، بل على السيطرة والاستعباد.

ولهذا، عندما قدمت المنظومة الغربية وهبوب رياح الحداثة القسرية، وجدت الساحة مهيأة، وتمت إعادة برمجة الأسرة بناءً على هذا النموذج الذي فُرض علينا قسرًا، لتتفكك الأسرة التقليدية بسرعة وتظهر الأسرة النووية؛ هذه الأسرة الجديدة هي في الحقيقة نسخة طبق الأصل من الأسرة الغربية، لكنها مغطاة بغطاء الشرعية الدينية التي لا تزال تحكم العلاقات بين الرجل والمرأة.

تاريخنا مثقل بالعديد من الممارسات، مثل السبي وملك اليمين، وهي ممارسات أدت إلى استرقاق المرأة واعتبارها أَمَة، وبقيت روح هذه الممارسات متأصلة في عقلية الرجل المسلم في علاقته بالمرأة. هي العقلية التي أدت إلى اعتبار المرأة في حالة دونية، مما تسبب في انهيارات كبرى في المجتمع. فعلو الذكورة أدى إلى استعباد الأنوثة، وهذا بدوره أحدث خللاً كبيرًا في بنية المجتمع.

إن الأسرة في العالم الإسلامي تعيش الآن انهيارات كبرى، ليس لأننا لا نمتلك أدوات التحليل، بل لأننا نسير بلا وجهة محددة، ولا ندري إلى أين يقودنا هذا المسار، والسبب في ذلك هو فشلنا في تقديم حلول حقيقية.

نواجه اليوم مأزقاً خطيراً، حيث قدمت المجتمعات الغربية حلولاً لمسألة رعاية المسنين من خلال دور الرعاية، بينما وصلت الأسرة النووية في مجتمعاتنا الإسلامية إلى مرحلة لا تستطيع فيها استقبال الآباء والأمهات المسنين، وفي المقابل، لا نمتلك مؤسسات لاستيعابهم. وهذا التفكك ناتج عن انهيار الأسرة الممتدة والتقليدية، دون أن نقدم حلولاً سياسية أو تنظيمية لمواجهة المآزق التي تعيشها الأسرة النووية حاليًا.

على النقيض من ذلك، كانت الأسرة التقليدية تتمتع بروح الرحمة، حيث كان كبار السن والمطلقون والأرامل يبقون في المنزل، ولم يكن لأحد أن يضيع في فضاء التراحم كنسق تشربته المجتمعات الإسلامية طويلا جراء تطبيق الشريعة. فقد عاصرتُ في طفولتي تلك الأسر التي لم يكن يضيع فيها أحد. أما اليوم، فالناس يتوهون بسبب الالتزام الجديد الذي يجعل الأسرة النووية تتمسك بحقوقها الفردية دون الوفاء بواجباتها تجاه الآخرين، وهذا السلوك يتناقض تمامًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

*

هل يكرّس تيار النسوية الإسلامية، الذي يتبنى ازدواجية المنفعة، منطق الصراع مقابل منطق التراحم والرحمة، الذي هو أساس الأسرة في الإسلام؟ وهل تضعنا هذه الازدواجية أمام تحديات مستقبلية، أم أن من يصفون هذه الظاهرة يبالغون، بينما الواقع يعكس مظلومية حقيقية تعانيها المرأة من الرجل والدولة الحديثة والعالم أجمع؟

نشكرك على هذا السؤال العميق والممتد. نعود إلى ما تحدثنا عنه قبل قليل، وهو التحديث القسري الذي يجعلنا مساقين بسيرورة تأتينا من الخارج، دون أن نملك ذواتنا، نندمج في المنظومة لنكون عبيدا للنظام الرأسمالي طواعية.

إذا تحدثنا عن وضع المرأة في العالم الإسلامي، فهي تعيش حالة من الازدواجية. في الحياة الاجتماعية التقليدية، غالبًا ما تكون المرأة مسلوبة الحقوق ومنتهكة بسبب سيطرة الذكورة. وهذا الواقع لا يطابق النموذج الإسلامي الذي يؤسس للمساواة بين الذكر والأنثى بوصف التكامل وليس التنافر والصراع، على عكس ما نعيشه، حيث تنحني المرأة للهيمنة الذكورية التي تسلبها حقها، ولعل قضية الميراث الذي دائما ما تُحرم منه المرأة أثبتُ دليل على خروج المسلمين عن النموذج الإسلامي.

تعيش الحياة الإسلامية ومنذ قرون خلت، حالة تعبّر عنها الآية الكريمة: "وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ". هذا يعكس الموقف السلبي للمجتمع من الأنوثة، حيث تُعامل المرأة على أنها ضعيفة ومغتربة. وربما بسبب ذلك، قد تنتقم المرأة من أنوثتها، وهي حالة أجدها لدى بعض الجزائريات، وهي موجودة غالباً في كل المجتمعات المسلمة، لأنها تستمدها من الخطاب الاجتماعي والممارسات النفسية التي تجعل الأنثى تنتقم من الأنثى بفعل العنف الذي تحياه لأنها أنثى.

تعاني المرأة في المجتمعات الإسلامية من كونها جزءًا غير مرغوب فيه، وهو خطاب يؤدي في النهاية إلى سلب حقوقها الأساسية كإنسان. هذا الوضع دفع العديد من النساء إلى تبني الخطاب النسوي (الفيمينيزم)، وهو خطاب غربي نشأ في بيئة ليبرالية، يقلب الموازين الأنطولوجية للذات الأنثوية، فهو يخرجها من فطرتها أولا، ثم يضعها في حالة صراع وتنافر مع الذكر، لتنعكس الحالة على الأسرة والمجتمع. أما في الغرب فقد قضت عليهما قضاء مبرما، فهل نسير كمجتمعات مسلمة إلى هذا الحال المتردي؟

مصدر الصورة

مصدر الصورة

لا تطالب الحركة النسوية بحقوق المرأة كأنثى فحسب، بل تسعى لتجاوز أنوثتها والتماهي مع الذكورة. وهذا ما نراه اليوم، حيث لا تمنح الحقوق النسوية المرأة حقها كأنثى كرمها الله، بل تجعلها تنظر إلى نفسها على أنها "ذكورة منقوصة"، وهذا هو سبب الصراع الذي نعيشه حاليًا.

توصَّلت الخطابات النسوية في الغرب إلى فقدان الماهية، مدّعيةً أن الإنسان يُولد محايدًا ويختار جنسه لاحقًا. هذه الفكرة، أنتجت ظاهرة التحول الجنسي، وهي في الحقيقة خلاصة غياب اليقين بأن المرأة وُجدت ووُلدت أنثى، ووضعُها مع الرجل وضعٌ تكاملي لا تنافري.

أخذت التيارات النسوية في العالم الإسلامي خلاصات النسوية الغربية، مما أدّى إلى صراعٍ كبير داخل المنظومة الاجتماعية العربية الإسلامية. نتج عن هذا الصراع ظهور نسويات علمانيات معروفات، مثل نوال السعداوي، التي تدعو إلى تقليد النموذج الغربي في تحرير المرأة بشكل كامل.

في المقابل، برزت النسوية الإسلامية التي تحاول التوفيق بين النموذج الإسلامي والنموذج الغربي، بهدف الخروج بنموذج جديد يجمع حقوق المرأة من كلا المصدرين. لكن هذه العملية التركيبية هي في الحقيقة عملية صراعية أيضًا، حيث يتم تأويل المنظومة الإسلامية بما يخدم الصراع بين الذكر والأنثى.

تسعى النسوية الإسلامية إلى تحقيق مركزية أنثوية، ولكن من خلال تأويل النصوص الدينية، مع تبنيها في الوقت ذاته لروح المركزية الذكورية، مما يخلق صراعًا مستمرًا بين الأنوثة والذكورة. ولهذا، لم يحقق الخطاب النسوي الإسلامي النتائج المرجوة لوضع المرأة المسلمة، بل سلك درب التوفيق بين الأصالة والمعاصرة، كما هو حاله في الفكر العربي، فكانت بين فوقية النموذج الغربي واضمحلال النموذج الإسلامي.

لقد أخرج هذا الخطاب المرأة من سياقها وكينونتها الإسلامية، وأدخلها في كينونة جديدة تتقمص شخصية المرأة النسوية الغربية التي تعيش في صراع دائم مع الذكورة. في المقابل، يقر النموذج الإسلامي بأن الله خلقنا أزواجًا، وأن كل إنسان يؤدي دوره وفقًا لفطرته، لتضبط الشريعة هذه العلاقة وفقا لسلم الصلاح المبيّن في الأحكام الشرعية.

وهذا ما يفتقده خطاب النسوية الإسلامية، الذي يتقمص الأفكار النسوية الغربية، ويعيد برمجتها ببعض الحقوق الإسلامية، ليقدم في النهاية نموذجًا يذوب في النموذج الغربي.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

*

هل يستطيع الفقيه اليوم التفاعل مع القضايا المعاصرة كالإرث، ومدونة الأسرة، والطلاق، دون امتلاك خلفية فلسفية؟ وهل نحتاج إلى "فقيه فيلسوف" أو "فيلسوف فقيه" لتقديم إجابات لهذه القضايا التي تُعالج حاليًا بمنظور فقهي محض؟

نشكرك على هذا السؤال المهم والعميق. في كتابي "الاجتهاد وجدل الحداثة"، تناولت طبيعة الفقيه في العالم الإسلامي. وبعد مجالسة بعض الفقهاء والاستماع لخطاباتهم، لاحظت أن الفقيه لا يزال يحمل سمات الشخصية التقليدية التي تفتقر إلى الروح الفلسفية والمرجعية العلمية.

اليوم، يجب على كل فقيه أن يمتلك زادًا معرفيًا وعلميًا واسعًا، لمواجهة المآزق الخطيرة التي ظهرت مؤخرًا على صعيد علمنة المجتمع وكذلك الخطاب التقنوعلمي، خاصة في مجال التكنولوجيا الحيوية التي فتحت مساحات الجسد البشري لتطبيقاتها. أرى أن الفقيه في العالم الإسلامي يفتقر إلى هذه الثقافة.

ابن رشد مثال على الفيلسوف الفقيه الذي أدرك المعاني الفلسفية للثقافة، ففي كتابه "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"، ورغم كونه كتابا في الفقه المالكي، فإن روح المقاصد والمصلحة تحركه. كما حلل في كتابيه "فصل المقال" و"مناهج الأدلة في عقائد الملة" فلسفة فكرة الحرية، فقد كان ابن رشد فقيهًا وفيلسوفًا في آن واحد.

لا يمكننا اليوم فهم اتفاقية "سيداو" وأبعادها ونتائجها الخطيرة في إعادة برمجة الأسرة في العالم الإسلامي لتوافق نموذج "الجندر" وخدمة النظام النيوليبرالي، دون امتلاك مرجعية فلسفية. فالفقيه لم يعد يستطيع فهم معاني الأسرة بالمنظور التقليدي فقط، بل عليه أن يفهم مسارات الفردانية، وطبيعة المرأة الحديثة، وأبعاداً أخرى كثيرة.

لهذا السبب، لن يتمكن الفقهاء اليوم من تأسيس منظومة فقهية راسخة قادرة على الحفاظ على المقاصد الاجتماعية للأسرة المسلمة، ما لم يصبحوا "متعددي التخصصات". لكن للأسف، ما زالت جامعاتنا الإسلامية تخرّج مختصين في الفقه وأصوله يفتقرون إلى الخلفية الفلسفية والفكرية، بل ولا يدركون الأمور بأبعادها الفلسفية.

كما أن لدينا "فقهاء قانون" هم أيضًا بعيدون عن روح الفقه والمقاصد الشرعية. لذلك، لا يمكن للفقيه أن يؤسس منظومة فقهية للأسرة المسلمة دون أن يجمع بين علم الاجتماع، والأنثروبولوجيا، والبعد الفلسفي.

فالفقيه لا يدرك مسارات الحداثة، ولا طبيعة الإنسان الحديث، ولا مفاهيم التنوير التي لم تعد مجرد أفكار، بل ممارسات في الواقع. ومن ناحية أخرى، يجب عليه إدراك مقاصد الشريعة بطريقة متجددة، لا بصورتها الجامدة المكررة من الجويني إلى الشاطبي. نحن مضطرون اليوم لتجديد قائمة المقاصد لكي نجمع بين المرجعية العلمية التي يجب أن يكتسبها الفقيه، وبين مقاصد الشريعة الإسلامية.

لدينا اليوم تياران؛ الأول تقليدي حَبَس نفسه في الأفكار القديمة، والثاني علماني يعمل لخدمة النظام الغربي وتطبيق نموذجه، بهدف إنتاج إنسان مستهلك لضمان استمرارية النظام الرأسمالي.

لذلك، أرى أن الفقيه الحالي في العالم الإسلامي عاجز تمامًا عن تحليل الأبعاد الاجتماعية للمسارات التي تمر بها الأسرة المسلمة، وغير قادر على تجديد المنظومة الفقهية وإخراجها من أطرها التقليدية، إلى أطر جديدة تواكب روح الحداثة، التي هدفها صلاح الإنسان لا إفساده.

بوحناش: النظام الغربي يقدم نموذجًا استهلاكيًا للمرأة المثالية، يركز على صناعة جسد المرأة ويسعى لقتل روحها (شترستوك)*

هل أصبحت الأسرة والمرأة ضحية للحداثة الغربية أم للرأسمالية والعولمة التي تدفع الإنسان نحو الاستهلاك المفرط؟ وهل هذا الاستهلاك، الذي يشمل مواد التجميل والملابس إضافة إلى الضغط الذي تفرضه المؤسسات لاتباع معايير جمالية معينة، هو ما جعل المرأة -خاصة في سياقها العربي والإسلامي- تفكر بمنظور فرداني قد يبدو أنانيًا؟

أرى أن المجتمعات المسلمة تعيش حالة هجينة خطيرة جدًا، وهذا يتجلى في أنماط الحجاب الاستهلاكي الذي يجمع بشكل غريب وغير مقبول بين النموذج الاستهلاكي والنموذج التقليدي. هذه الظاهرة نتاج الصراع بين التقليد والتحديث القسري، الذي أسميه "الاغتصاب النيوليبرالي".

نلاحظ أن المرأة المسلمة تعيش اليوم حالة من البلبلة لا مثيل لها، ويتضح ذلك في الاندفاع الخطير نحو النموذج الاستهلاكي، الذي يصاغ عالميًا في الغرب ليصبح المعيار الذي يجب أن تتبعه المرأة.

نحن اليوم في مرحلة أشد خطورة من المرحلة الاستعمارية. ففي تلك المرحلة، كان المجتمع الإسلامي -على الأقل في الجزائر كما لاحظت- متضامنًا ضد النموذج الغربي، مما سمح له بالحفاظ على تركيبته الأخلاقية والتقليدية. لكن بعد ذلك، بدأت الانهيارات الكبرى التي انتهت بانتصار كلي وشامل للنموذج الغربي.

الحقيقة أن النظام الرأسمالي لم يعد لديه ما يقدمه للعالم سوى خلق الاستهلاك: استهلاك الأسلحة من خلال خلق الحروب، وسيولة خطيرة من التسليع. ولأن المرأة هي نواة الأسرة التي تربي الأجيال، فقد أصبحت هدفًا محددًا لهذا النظام.

يقدم النظام الغربي نموذجًا استهلاكيًا للمرأة المثالية، يركز على صناعة جسد المرأة ويسعى لقتل روحها. والدليل على ذلك هو انتشار عمليات التجميل المتكررة التي حولت المرأة إلى نموذج استهلاكي مفرط، يصفه زيغمونت باومان "بالسيولة".

تهدف المرأة اليوم إلى اقتناء واستهلاك الحاجات الزائفة، مما يحوّل المجتمع إلى سوق رائجة لصالح الشركات متعددة الجنسيات التي تركز على الجسد وتطويعه وتغييره، دون تقديم إجابات تشفي الروح والقلب.

يؤكد التركيز على المرأة -خاصة في دورها كأم- على أنها قلب الأسرة ونواة المجتمع. ويأتي هذا الاستهداف الممنهج من قبل المؤسسات الإعلامية والشركات الرأسمالية والنيوليبرالية، التي تدرك تمامًا أن المرأة هي محور المجتمع وأساس تكوينه.

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة