- ترامب يعد بالعمل لحل مشكلات لبنان.. ودعوة من ماكرون لعون لإفتتاح مؤتمر دعم الجيش

- تدشين "مجلس السلام" لغزة بتعهدات مليارية وقوة دولية

- أين وصلت المفاوضات مع إيران... وهل الحرب بعد أيّام فعلًا؟

- كان داخل سيارته... إطلاق نار على أبو قطفة ونقله إلى المستشفى

- عمليّة سريّة ودقيقة... إليكم ما قامت به مُخابرات الجيش

- تداعيات تصريح كاتس على لبنان والجيش والحزب

- بعد تصريحات أوباما الجدلية.. ترامب سيُصدر توجيهات بنشر الملفات المتعلقة بـ"الكائنات الفضائية والأجسام الطائرة"

- وسط تهديدات ترامب المتكررة.. كيف تستعد إيران لضربة أمريكية محتملة؟

- الاحتلال يفرض بطاقة ممغنطة على فلسطينيي الضفة لصلاة الجمعة بالأقصى

- حزب الله أمام اختبار مفصلي

- الحريري يرسم إطار تحالفاته

- ترامب: سآمر بنشر وثائق تتعلق بالصحون الطائرة والكائنات الفضائية

- يديعوت أحرونوت: لهذه الأسباب قد تتولى إسرائيل تمويل إزالة أنقاض غزة

- فنزويلا تقر قانون العفو.. تمهيدا للإفراج عن معتقلين سياسيين

- أرسلها إبستين إليه.. عائلة ضحية للأمير السابق أندرو تعلق على اعتقاله

- عدن.. قتيل وعشرات الجرحى في احتجاجات أمام قصر معاشيق

- حماس: لا ترتيبات لغزة دون وقف العدوان ورفع الحصار

- كلام جدي داخل المجموعة الخماسية حول إمكانية تأجيل الانتخابات... رأي هيئة التشريع يُربك الجميع

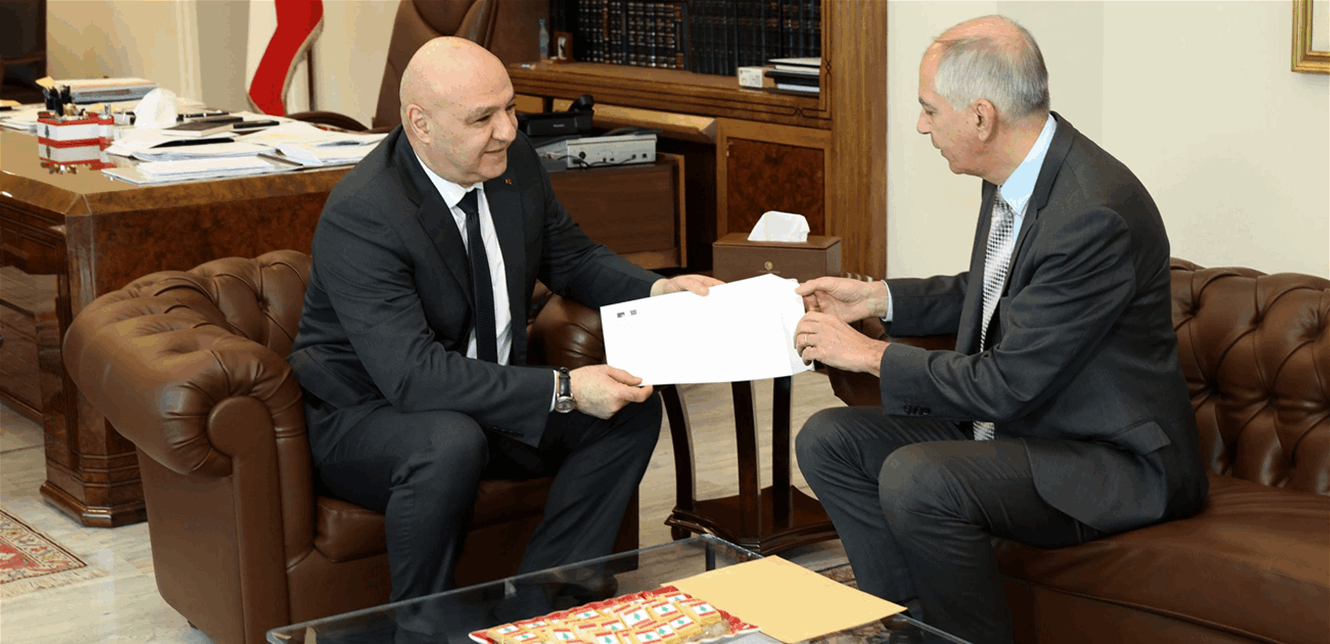

تداعيات تصريح كاتس على لبنان والجيش والحزب

لم يعد الحديث الآن يدور حول ما إذا كان اتفاق وقف الاعال العدائية بين إسرائيل و لبنان (الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024) مجرد نص مكتوب، بل حول عمليته وواقعيته في ظل خروقات مستمرة وغياب تنفيذ لبنودها المركزية. حتى من دون التصريح الرسمي الذي اطلقه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس والذي اعترف فيه بقبول اميركا وموافقتها احتلال القوات الإسرائيلية لنقاط ومواقع داخل الأراضي اللبنانية وعدم الرغبة في الانسحاب منها قبل نهاية سلاح حزب الله ، فإن الواقع الميداني يثبت أن تل ابيب لم تنفّذ بنود الاتفاق ولا تترك مناسبة الا وتضرب به عرض الحائط، علماً ان لبنان يطالب ليل نهار باستعادة أراضيه كاملة لينتشر الجيش بشكل كامل ويتولى مسؤولية الامن من دون منازع.

ولكن، ما هي تداعيات هذا التصريح في هذا التوقيت بالذات؟ الأزمة التي أعاد التصريح الاضاءة عليها، ليس مجرد خرق لمادة أو بند، بل فشل آليات التنفيذ والمراقبة -وهو ما كان تحدث عنه سابقاً المبعوث الأميركي توم براك (بطريقته الفجة والوقحة)- وهو ما ترك التنفيذ رهينة تفسيرات متعددة للاختصاص والصلاحيات بين اليونيفيل، الجيش اللبناني ، الجيش الإسرائيلي، والضامنين الأوروبي والأميركي. حتى اجتماعات لجنة "الميكانيزم" التي ترعاها الولايات المتحدة و فرنسا لم تسفر عن خطوات عملية تجاه إسرائيل، ما حوّل الاجتماعات إلى حدث بروتوكولي لا أكثر، وبات مجرد انعقادها بمثابة "انجاز". هذا الفشل ليس فراغًا تكتيكيًا فحسب، بل هو نتيجة لافتقاد قوة سياسية دولية فاعلة تملك الإرادة لفرض تنفيذ الالتزامات، وهو ما يعكس هشاشة الاتفاق ذاته.

ولا يمكن فهم تصريح الوزير الاسرائيلي بمعزل عن السياق الإقليمي الأوسع. فبالنسبة الى الإسرائيليين، فرصة "اذلال" لبنان قد لا تتكرر ويجب استغلال الفرصة للقضاء كلياً على حزب الله، خصوصاً في سياق تصاعد التوترات مع إيران على خلفية التهديدات بضربة محتملة ضدها، وهو ملف تشارك فيه الولايات المتحدة بوصفه أولوية استراتيجية عابرة لقضية لبنان وحدها. في هذا المناخ، يصبح وقف النار مع لبنان أقل أولوية في الحسابات العسكرية الإسرائيلية، ويُعرض في بعض الأحيان كوسيلة إدارة تصعيد وليس كحل نهائي للنزاع.

في خضم هذه المعمعة، يخرج الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بفرضية التلويح بالتدخل في حال تعرض إيران لضربة عسكرية. على الصعيد الداخلي، هناك إجماع عارم على تجنب افتتاح جبهة حرب جديدة مع إسرائيل، نظراً إلى تكاليفها السياسية والاقتصادية والميدانية، بل إن الخطط اللبنانية تتمحور حول "حصر السلاح بيد الدولة" الذي شرع الجيش اللبناني في تنفيذه، وبات في مرحلته الثانية. ولا لزوم لتكرار ما اصبح معروفاً لجهة عجز الحزب عن الرد الفعّال على الاعتداءات الإسرائيلية وهو ما يظهر بشكل يومي.

في ضوء هذه المعطيات، يكتسب مؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرر في فرنسا في 5 آذار، بعداً استراتيجياً محورياً. فالدعوة إلى دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية ليست فقط مبادرة لتعزيز قدرات الجيش، بل استثمار سياسي لدفع لبنان الرسمي نحو دور أمني أكثر فاعلية في الجنوب. انسجام ذلك مع احترام سيادة لبنان وتحقيق شروط تتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل، يجعل المؤتمر اختباراً لقدرة المجتمع الدولي على تحويل الدعم إلى رادع فعلي ضد خروقات إسرائيلية، وليس مجرد تعزيز رمزي، ولكن هذا المؤتمر قد يصبح مهدداً او مجرد شكليات فقط، اذا ما تطورت الأوضاع الإقليمية بشكل سلبي (توجيه ضربة أميركية الى ايران) او تدخلت إسرائيل في لبنان (تصاعد الاعتداءات)، فتخفّ همّة المتبرعين للجيش وتتراجع نوعية الاسلحة والعتاد المطلوبين لتقتصر على ما اعتاد عليه الجيش (وهو ما أدى الى تراجع دوره منذ اكثر من 40 سنة)، أي بعض الذخيرة او الأسلحة الخفيفة التي تصلح فقط لضبط الوضع الأمني الداخلي.

في غياب آليات تنفيذ ملزمة، ما يبدو كإعلان عن عدم تنفيذ بنود الاتفاق، هو في جوهره إقرار ضمني بتحويل الاتفاق إلى أداة إدارة تصعيد وليس حل نزاع، في ظل حسابات إقليمية أوسع وغياب إرادة دولية حقيقية لتطبيق بنوده على الأرض، مع التشديد على فكرة كانت ولا تزال الهدف الأول لإسرائيل وأميركا على حد سواء، وهي جرّ لبنان الى المفاوضات المباشرة بأي ثمن.

المصدر:

النشرة

المصدر:

النشرة