آخر الأخبار

- في لبنان.. ارتفاع الطلب على بدلة مادورو!

- سوريا.. قتلى واشتباكات عنيفة بين الجيش و”قسد” في حلب

- الجيش اللبناني يفكك منشأة لـحزب الله (صور)

- إسرائيل وسوريا تقرّران تشكيل "خلية مشتركة" لاحتواء التصعيد

- سوريا وإسرائيل تتفقان على ترتيبات أمنية دائمة وفتح صفحة جديدة

- الصومال لإسرائيل: أوقفوا العبث بوحدتنا.. وهرجيسا ليست دولة مستقلة

- بهدف قاتل.. الجزائر تتأهل إلى ربع نهائي أمم أفريقيا

- مقدمات نشرات الأخبار المسائية

- هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش

- درع الوطن: خروج عناصر الانتقالي من المهرة بعد تسليم السلاح

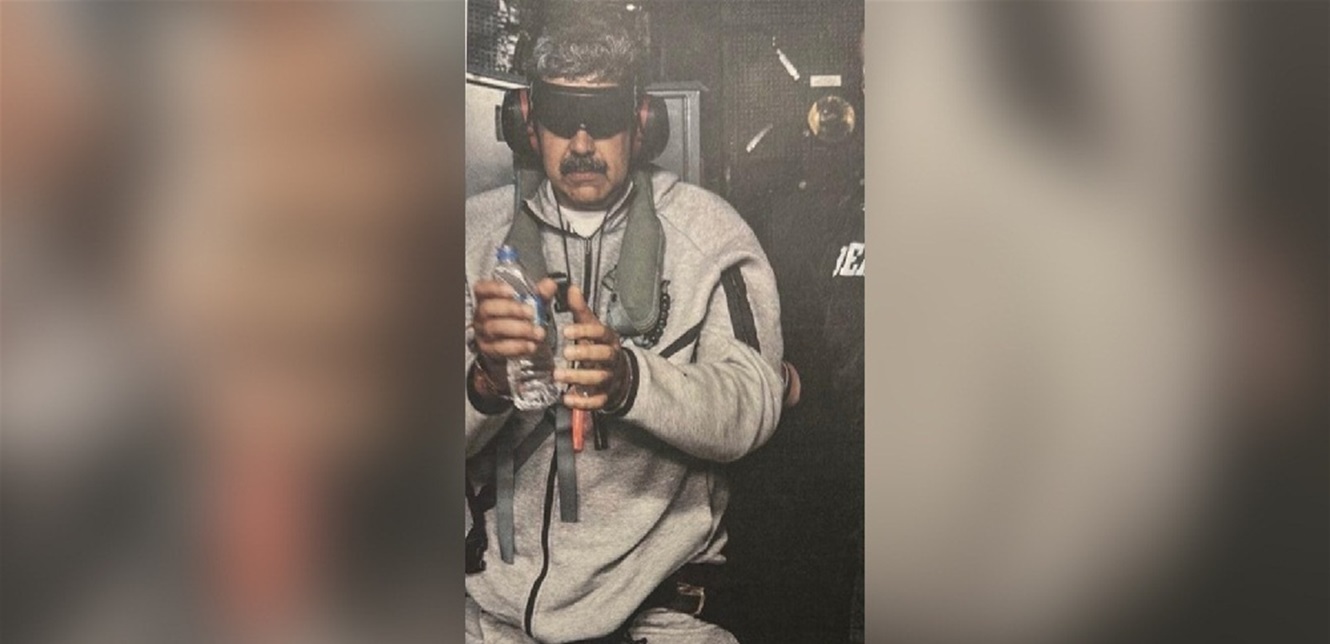

- اعتقال مادورو.. رسالة تحذير تربك حسابات القيادة الإيرانية

- توقيع إعلان نوايا بشأن نشر قوة دولية في أوكرانيا مستقبلا

- عداء قديم.. من كان "العقل المدبر" وراء اعتقال مادورو؟

- من المرأة التي وقفت خلف الملثم؟

- اختتام جولة مفاوضات جديدة بين سوريا وإسرائيل في باريس

- ارتفاع حصيلة القتلى مع اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران

- كأس أمم أفريقيا 2025: المنتخب الجزائري يتأهل لربع النهائي على حساب نظيره الكونغولي

- بالتزامن مع زيارة ساعر.. تسريبات عن السماح بقاعدة إسرائيلية في أرض الصومال

الحرب على لبنان بين المؤجَّل والمحتّم... كيف تُقرأ تطمينات رئيس الجمهورية؟

شارك

لا يزال الموقف المطمئن، الذي أعلنه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من على منبر الصرح البطريركي في بكركي في عيد الميلاد من أن لا حرب وشيكة على

لبنان ، يتفاعل سياسيًا، خصوصًا أن هذا الموقف جاء قبل قمة الرئيس الأميركي

دونالد ترامب ورئيس الحكومة

الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأربعة أيام، وفي الوقت، الذي كانت التهديدات الإسرائيلية في أوجها.

ففي بلد مثل لبنان اعتاد العيش على حافة الانفجار والخطر، لا يمكن أن تمرّ تطمينات رئيس الجمهورية مرور الكرام من دون أن تخضع لعامل الأخذ والردّ، باعتبار أن هذا الكلام صادر عن أعلى مسؤول في الدولة اللبنانية . فالكلمة الرئاسية من المفترض ألا تكون مجرد موقف عابر، أو مجرد جرعة طمأنة لشعب أنهكته الحروب والتهديدات والانتظارات. غير أنّ السؤال الذي يطرحه كل لبناني هو: هل هذه التطمينات الرئاسية في محلّها فعلًا، أم أنها مجرّد طمأنة لا أكثر ولا أقل؟

واقع الأمر أن ما قاله رئيس الجمهورية دقيق في شكله، لكنه محدود في مضمونه. فهو لم يقل إن خطر الحرب زال، بل قال إنّه تراجع. وهذا الفارق ليس تفصيليًا، بل جوهري. فالتراجع يعني انخفاض الاحتمال، لا سقوطه. والفرق بين تأجيل الحرب ومنعها، في التجربة اللبنانية، هو الفرق بين هدنة مؤقتة وانفجار مؤجّل.

فالتهدئة السارية اليوم على الجبهة الجنوبية هشة بطبيعتها. فوقف إطلاق النار لم يُنهِ أسباب الصراع، ولم يعالج جذوره، بل أوقف النزيف مؤقتًا تحت ضغط دولي وإقليمي، سرعان ما قد يتبدّل عند أول تغيّر في الحسابات الكبرى. الخروقات مستمرة، والرسائل الإسرائيلية النارية لم تتوقف، والقرار النهائي، حربًا أو سلمًا، لا يزال خارج الإطار اللبناني الصرف.

من هنا، فإن التطمينات الرئاسية لا يمكن فصلها عن السياق السياسي العام، إذ أن الرئيس عون يسعى بكل مسؤولية وإرادة حاسمة إلى تبريد الجبهة الداخلية، والحدّ من حالة الهلع المسيطرة على اللاوعي الجماعي، وحماية ما تبقّى من استقرار، وكسب المزيد من الوقت. وهذا كله هو بحد ذاته خيار مسؤول في لحظة دقيقة. لكن هذا الخيار يجب ألاّ يتحوّل بفعل ظروف غير متوقعة إلى توهّم أمان دائم طالما أن لبنان يقع جغرافيًا على حدود دولة لا يعرف أحد مدى أطماعها.

وفي اعتقاد بعض المحللين أن لبنان لم ينجز حتى اللحظة ما يمنع الحرب فعليًا. فمسألة حصرية السلاح لم تُحسم في شكل نهائي، أقّله بالنسبة إلى الجانب الأميركي، وأن سيادة الدولة لم تُكرَّس في شكل كامل، وبالتالي لم يُبْنَ قرار وطني جامع حول موضوع الحرب والسلم. وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل، مهما كان مهمًا. إذ لا سلام مستدام في ظل ازدواجية القرار، ولا استقرار طويل الأمد في ظل دولة لا تزال عاجزة عن التحكم بمصيرها، على رغم ما قام به الجيش في جنوب الليطاني.

الأخطر من كل ذلك أن اللبنانيين باتوا خبراء في قراءة ما بين السطور. يعرفون أن الاستقرار الحالي ليس نتيجة حلّ، بل نتيجة توازن هش، وأن ما يجري هو إدارة أزمة لا خروج منها. ولذلك، فإن القلق الشعبي، على رغم التطمينات، لم يتبدّد، بل تبدّل شكله، من خوف فوري إلى انتظار ثقيل.

فمنع الحرب فعليًا لا يكون فقط بالتصريحات ولا بالنوايا الحسنة، بل بقرارات سيادية صعبة، وبمعالجة جذرية لأسباب الصراع، وبإعادة الاعتبار لدولة واحدة، وسلاح واحد، وقرار واحد. إلى ذلك الحين، سيبقى اللبنانيون يعيشون بين الطمأنة والقلق.

إلا أنّ هذه التطمينات، على أهميتها، لا يمكن قراءتها بوصفها ضمانة نهائية بقدر ما هي محاولة عقلانية لتبريد الداخل اللبناني ومنح الدولة هامشًا إضافيًا من الوقت. فالتجربة اللبنانية، كما تجارب المنطقة، تُظهر أن الحروب غالبًا ما تُؤجَّل ولا تُمنَع، وأن خفض منسوب التصعيد لا يعني تلقائيًا معالجة أسبابه البنيوية. من هنا، يبقى الفارق جوهريًا بين منع الحرب وتأجيلها. في المسألة الأولى يتطلّب الأمر حلولًا جذرية تبدأ بتكريس حصرية السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادتها الكاملة، فيما تبقى المسألة الثانية مرهونة بالتطورات الإقليمية والدولية، وقابلة للانفجار عند أي تبدّل في الحسابات أو موازين القوى، مهما بلغت التطمينات الداخلية.

وعلى رغم سوداوية المشهد، لا يمكن إنكار أن السنة الأولى من العهد شهدت بعض الخطوات الإيجابية المحدودة، سواء على مستوى إعادة انتظام المؤسسات، أو تعزيز حضور الدولة في مقاربتها للملفات الأمنية، أو محاولة إعادة فتح قنوات التواصل مع الخارج. ومع اقتراب حلول سنة على انتخاب الرئيس جوزاف عون، يبقى الرهان على ترجمة هذه المؤشرات إلى مسار ثابت، لا إلى إدارة أزمة أو شراء وقت.

فلبنان اليوم أمام مفترق واضح: إما الاكتفاء بتأجيل الاستحقاقات الكبرى والمخاطر الداهمة، وإما الذهاب نحو قرارات صعبة تؤسّس فعليًا لمنع الحرب لا ترحيلها، وبناء الدولة لا ترقيعها. وبين هذا وذاك، يبقى اللبنانيون أسرى الانتظار.

ففي بلد مثل لبنان اعتاد العيش على حافة الانفجار والخطر، لا يمكن أن تمرّ تطمينات رئيس الجمهورية مرور الكرام من دون أن تخضع لعامل الأخذ والردّ، باعتبار أن هذا الكلام صادر عن أعلى مسؤول في الدولة اللبنانية . فالكلمة الرئاسية من المفترض ألا تكون مجرد موقف عابر، أو مجرد جرعة طمأنة لشعب أنهكته الحروب والتهديدات والانتظارات. غير أنّ السؤال الذي يطرحه كل لبناني هو: هل هذه التطمينات الرئاسية في محلّها فعلًا، أم أنها مجرّد طمأنة لا أكثر ولا أقل؟

واقع الأمر أن ما قاله رئيس الجمهورية دقيق في شكله، لكنه محدود في مضمونه. فهو لم يقل إن خطر الحرب زال، بل قال إنّه تراجع. وهذا الفارق ليس تفصيليًا، بل جوهري. فالتراجع يعني انخفاض الاحتمال، لا سقوطه. والفرق بين تأجيل الحرب ومنعها، في التجربة اللبنانية، هو الفرق بين هدنة مؤقتة وانفجار مؤجّل.

فالتهدئة السارية اليوم على الجبهة الجنوبية هشة بطبيعتها. فوقف إطلاق النار لم يُنهِ أسباب الصراع، ولم يعالج جذوره، بل أوقف النزيف مؤقتًا تحت ضغط دولي وإقليمي، سرعان ما قد يتبدّل عند أول تغيّر في الحسابات الكبرى. الخروقات مستمرة، والرسائل الإسرائيلية النارية لم تتوقف، والقرار النهائي، حربًا أو سلمًا، لا يزال خارج الإطار اللبناني الصرف.

من هنا، فإن التطمينات الرئاسية لا يمكن فصلها عن السياق السياسي العام، إذ أن الرئيس عون يسعى بكل مسؤولية وإرادة حاسمة إلى تبريد الجبهة الداخلية، والحدّ من حالة الهلع المسيطرة على اللاوعي الجماعي، وحماية ما تبقّى من استقرار، وكسب المزيد من الوقت. وهذا كله هو بحد ذاته خيار مسؤول في لحظة دقيقة. لكن هذا الخيار يجب ألاّ يتحوّل بفعل ظروف غير متوقعة إلى توهّم أمان دائم طالما أن لبنان يقع جغرافيًا على حدود دولة لا يعرف أحد مدى أطماعها.

وفي اعتقاد بعض المحللين أن لبنان لم ينجز حتى اللحظة ما يمنع الحرب فعليًا. فمسألة حصرية السلاح لم تُحسم في شكل نهائي، أقّله بالنسبة إلى الجانب الأميركي، وأن سيادة الدولة لم تُكرَّس في شكل كامل، وبالتالي لم يُبْنَ قرار وطني جامع حول موضوع الحرب والسلم. وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل، مهما كان مهمًا. إذ لا سلام مستدام في ظل ازدواجية القرار، ولا استقرار طويل الأمد في ظل دولة لا تزال عاجزة عن التحكم بمصيرها، على رغم ما قام به الجيش في جنوب الليطاني.

الأخطر من كل ذلك أن اللبنانيين باتوا خبراء في قراءة ما بين السطور. يعرفون أن الاستقرار الحالي ليس نتيجة حلّ، بل نتيجة توازن هش، وأن ما يجري هو إدارة أزمة لا خروج منها. ولذلك، فإن القلق الشعبي، على رغم التطمينات، لم يتبدّد، بل تبدّل شكله، من خوف فوري إلى انتظار ثقيل.

فمنع الحرب فعليًا لا يكون فقط بالتصريحات ولا بالنوايا الحسنة، بل بقرارات سيادية صعبة، وبمعالجة جذرية لأسباب الصراع، وبإعادة الاعتبار لدولة واحدة، وسلاح واحد، وقرار واحد. إلى ذلك الحين، سيبقى اللبنانيون يعيشون بين الطمأنة والقلق.

إلا أنّ هذه التطمينات، على أهميتها، لا يمكن قراءتها بوصفها ضمانة نهائية بقدر ما هي محاولة عقلانية لتبريد الداخل اللبناني ومنح الدولة هامشًا إضافيًا من الوقت. فالتجربة اللبنانية، كما تجارب المنطقة، تُظهر أن الحروب غالبًا ما تُؤجَّل ولا تُمنَع، وأن خفض منسوب التصعيد لا يعني تلقائيًا معالجة أسبابه البنيوية. من هنا، يبقى الفارق جوهريًا بين منع الحرب وتأجيلها. في المسألة الأولى يتطلّب الأمر حلولًا جذرية تبدأ بتكريس حصرية السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادتها الكاملة، فيما تبقى المسألة الثانية مرهونة بالتطورات الإقليمية والدولية، وقابلة للانفجار عند أي تبدّل في الحسابات أو موازين القوى، مهما بلغت التطمينات الداخلية.

وعلى رغم سوداوية المشهد، لا يمكن إنكار أن السنة الأولى من العهد شهدت بعض الخطوات الإيجابية المحدودة، سواء على مستوى إعادة انتظام المؤسسات، أو تعزيز حضور الدولة في مقاربتها للملفات الأمنية، أو محاولة إعادة فتح قنوات التواصل مع الخارج. ومع اقتراب حلول سنة على انتخاب الرئيس جوزاف عون، يبقى الرهان على ترجمة هذه المؤشرات إلى مسار ثابت، لا إلى إدارة أزمة أو شراء وقت.

فلبنان اليوم أمام مفترق واضح: إما الاكتفاء بتأجيل الاستحقاقات الكبرى والمخاطر الداهمة، وإما الذهاب نحو قرارات صعبة تؤسّس فعليًا لمنع الحرب لا ترحيلها، وبناء الدولة لا ترقيعها. وبين هذا وذاك، يبقى اللبنانيون أسرى الانتظار.

المصدر:

لبنان ٢٤

المصدر:

لبنان ٢٤

شارك