- تجمعا الأطباء والديمقراطي نوها بزيادة الضمان للمعاينات

- مسؤول بحريني يعلق على أنباء حول وساطة لحل الخلافات الخليجية

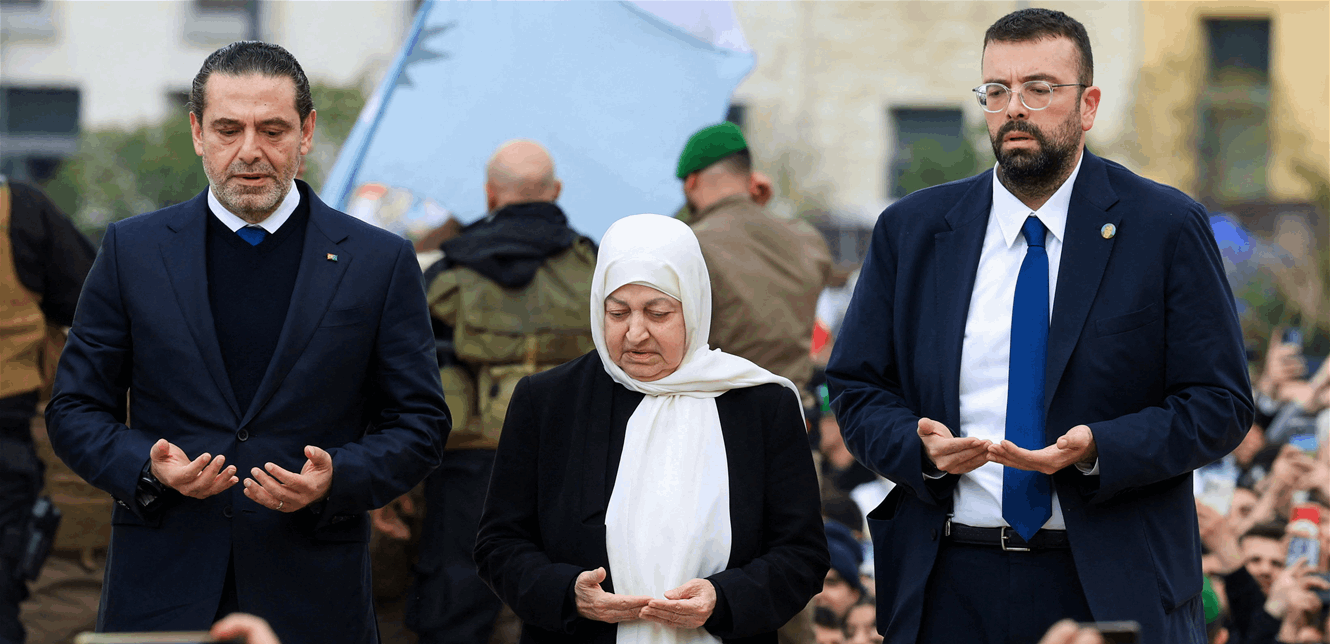

- خطاب الحريري.. مشروع انتخابي وعودة الى الحياة السياسية

- لإعادة الانتظام إلى الرواتب والتعويضات... إقتراحات من الرئيس السابق للموظفين في مجلس الخدمة المدنية

- القوات تتطلع الى رفع اعضاء كتلتها وتختار مرشحيها بدقة

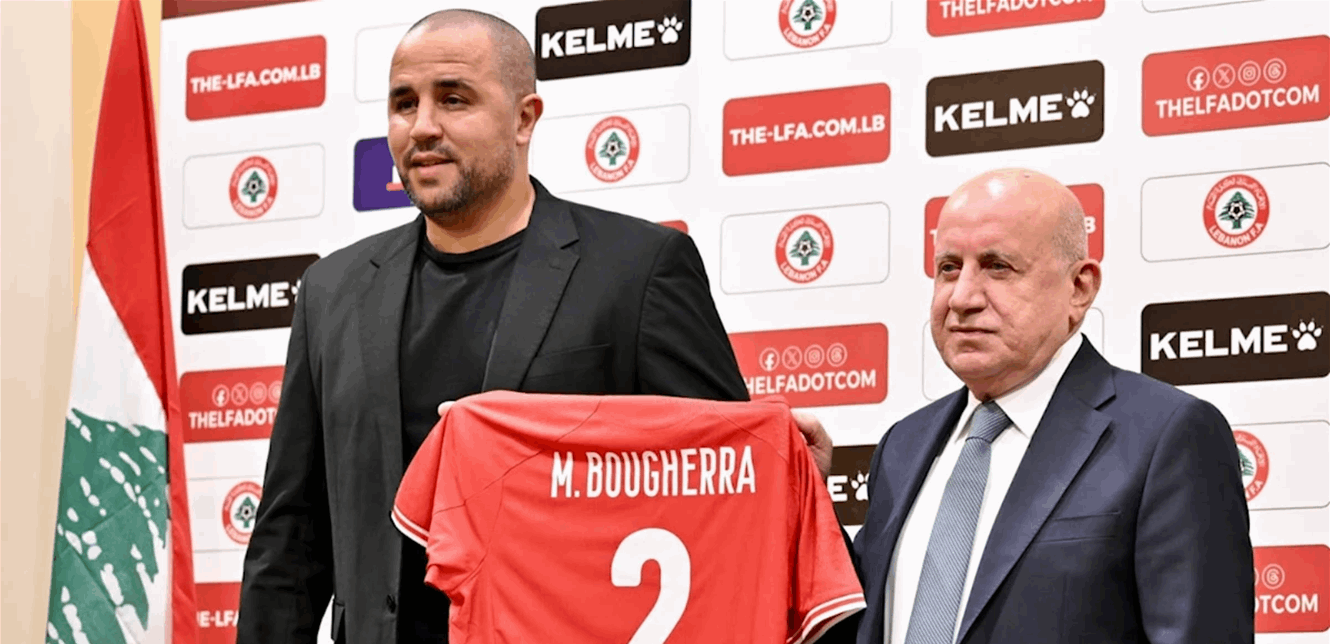

- مدرّب جديد بعد الخسائر القاسية.. منتخب لبنان يفتّش عن هوية قبل النتائج

- أوروبا تحت عين المسيّرات.. استراتيجية مواجهة تهديدات السماء

- ليست للقتال ولا للتطبيع.. إندونيسيا تضع 12 شرطا لنشر قواتها في غزة

- السعودية.. المحكمة العليا تحدد موعد تحري هلال رمضان 2026

- فتى يبلغ من العمر 11 عامًا اكتشف أحفورة سلحفاة تعود إلى 48 مليون سنة

- بعد الصناعة والتسجيل.. سلوت يشيد بـ"دور غير متوقع" لصلاح

- الحريري يعود إلى المعادلة: توقيت دقيق ورسائل أبعد من الحشود

- تصعيد إسرائيلي بغزة واغتيال قيادي في سرايا القدس

- سعود عبد الحميد يوجه رسالة للجماهير السعودية بعد دعمها لمسيرته بفرنسا

- ماذا يحدث في القطب الشمالي؟

- تلغراف: خلافة كيم جونغ أون تنذر بصراع بين البنت والأخت

- من يدعم الآخر؟.. لقاء زيلينسكي ونجل شاه إيران يثير سخرية واسعة

- أوروبا تؤكد وروسيا تسخر.. تعرف على ضفادع السهم السامة قاتلة نافالني

ماذا يحدث في القطب الشمالي؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

"سنفعل شيئًا ما بشأن غرينلاند سواء أعجبهم ذلك أم لا. لأنه إذا لم نفعل ذلك، فستستولي روسيا أو الصين على غرينلاند، ولن تكون روسيا أو الصين جارتينا".

هذا ما قاله صراحة ومن دون مواربة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للصحفيين في البيت الأبيض أثناء اجتماعه مع مسؤولين تنفيذيين في شركات النفط في 9 يناير/كانون الثاني. كانت تلك واحدة من مناسبات عديدة أفصح خلالها ترمب صراحة عن طموحه في ضم غرينلاند إلى السيادة الأمريكية، ولكنه لم يكتف بذلك هذه المرة، بل لوح بإمكانية استخدام القوة لفعل ذلك قائلا: "أود أن أبرم صفقة بالطريقة السهلة. ولكن إذا لم يحدث ذلك فسوف نفعله بالطريقة الصعبة".

وكما يبدو، فقد أعطى ما حدث في فنزويلا قبل تلك اللحظة بأيام دفعة للرئيس الأمريكي الذي يحب إخراج أفعاله بصورة مسرحية. ففي 3 يناير/كانون الثاني "اختطفت" الولايات المتحدة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته من عقر دارهما ونقلته للمحاكمة في الولايات المتحدة في مشهد مهين أعادت معه واشنطن كاراكاس قسرا إلى المدار الأمريكي، فاتحة بذلك أبوابا من التكهنات والتنبؤات والترقب بشأن خطواتها القادمة إزاء غرينلاند وغيرها من النقاط حول العالم.

اقرأ أيضا

list of 2 items* list 1 of 2 غرينلاند.. مطمع أميركي وتنافس جيوسياسي

* list 2 of 2 هل تستطيع الولايات المتحدة تسعير غرينلاند؟ end of list

لاحقا، خفف ترمب لغته بشأن استخدام القوة للاستيلاء على الجزيرة القطبية قليلا، قائلا إنه أعد "إطار اتفاق" بشأن جزيرة غرينلاند مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الذي قال إن الإطار يتضمن مناقشة "أفضل السبل الجماعية التي تمكننا من منع زيادة وصول الروس والصينيين إلى منطقة القطب الشمالي". وقالت التغطيات الإعلامية إن الاتفاق ربما يتضمن تكثيف الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة وتعزيز انتشارها عبر قواعد جوية متقدمة لمتابعة النشاط العسكري الروسي والصيني، ولكن ذلك لم يكن كافيا لترمب الذي سارع لتأكيد أن المفاوضات تهدف لنقل السيادة على الجزيرة للولايات المتحدة.

لا يمكن فصل هذه التطورات، سواء في غرينلاند أو فنزويلا، عن العقيدة الأمنية الجديدة للإدارة الأمريكية التي كُشف النقاب عنها نهاية العام الماضي، والتي تعيد إحياء مبدأ مونرو وتوسعته ليشمل مناطق النفوذ في الجوار الأمريكي، بما في ذلك مصالحها في المحيط المتجمد الشمالي في مواجهة روسيا والصين.

وهنا تبرز جزيرة غرينلاند مسرحا للنفوذ والصراع حول ممرات الشحن القطبية الجديدة والموارد الهائلة من الهيدروكربونات والمعادن النادرة. وفيما يبدو، وضعت الإدارة الأمريكية الحالية هدفا واضحا بإغلاق ممر الملاحة الشمالي أمام الصين، وتحجيم نفوذ روسيا في المنطقة القطبية الشمالية وتحويل القطب الشمالي إلى منطقة نفوذ أمريكي خالص.

مختصر تاريخ القطب الشمالي

لا يمكن فهم الصراع الدائر حول القطب الشمالي دون العودة إلى التاريخ البعيد والقريب الذي صاغ بشكل أو بآخر خريطة التوازنات في تلك المنطقة. يعد المستكشف اليوناني بيثياس أول من وصل إلى أقصى الشمال، حيث يُزعم أنه أبحر في القرن الثالث قبل الميلاد إلى جزيرة تقع على مسافة 6 أيام شمالي إسكتلندا الحالية، رغم أن أحدا لم يصدق أنه فعل ذلك على مدار مئات السنين.

بدأ الأوروبيون يتعرفون على المنطقة القطبية الشمالية خلال القرن الخامس عشر الميلادي حيث كان المستكشفون يحاولون أن يجدوا طريقا في شمال شرقي أو شمال غربي آسيا. وبحلول سبعينيات القرن الثامن عشر، أصبح صمويل هيرن، وهو مستكشف إنجليزي، أول رجل أبيض يصل إلى المحيط المتجمد الشمالي عن طريق البر (من الأراضي الكندية الحالية) عبر خليج هدسون. وبفضل توسع الإمبراطورية الروسية جغرافيا مطلع القرن الثامن عشر، أصبحت مساحة واسعة من أراضيها مطلة على المنطقة القطبية الشمالية (تقريبا كل الحدود الشمالية لروسيا هي شواطئ للمحيط المتجمد الشمالي).

نتيجة لذلك، وفي 4 سبتمبر/أيلول 1821، أصدر إمبراطور روسيا ألكسندر الأول مرسوما يعلن فيه مسافة 100 ميل بحري إيطالي (حوالي 1852 مترا) من الساحل الشمالي الغربي لأمريكا الشمالية، من الشمال إلى الجنوب، مياها إقليمية روسية، وصولا إلى خط عرض 51° شمالا (شمال الحدود الكندية الجنوبية الحالية مباشرة). جدير بالذكر أن ولاية ألاسكا الأمريكية كانت لا تزال في تلك الحقبة تابعة للإمبراطورية الروسية، وهو ما يجعل المياه حولها هدفا رئيسيا للمرسوم الإمبراطوري الروسي.

كان إمبراطور روسيا يأمل في تعزيز مكانة الصيادين والتجار الروس في ألاسكا، الذين كانوا غالبا أقل شأنا من منافسيهم البريطانيين والأمريكيين الشماليين، في منطقة قليلة السكان وضعيفة الدفاع. إلا أن المسؤولين في سانت بطرسبرغ، عاصمة الإمبراطورية الروسية وقتها، سرعان ما أدركوا عدم واقعية هذه المطالبات وتنازلوا سرا عن تطبيق المرسوم بعد احتجاجات رسمية من لندن وواشنطن.

في غضون أقل من عامين على هذه التطورات، وتحديدا في 2 ديسمبر/كانون الأول 1823 أعلن الرئيس الأمريكي جيمس مونرو في خطابه السنوي إلى الكونغرس توجهات السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة التي أدخلت الرئيس الأمريكي الخامس التاريخ بفضل ما أصبح يعرف لاحقا بعقيدة مونرو (Monroe Doctrine). في تلك التوجيهات، ذكر الرئيس المفاوضات مع سانت بطرسبرغ حول تحديد الحدود ومسألة توسع روسيا القيصرية حول ساحل المحيط الهادئ معتبرا إياها مناسبة لإعلان المبدأ الذي ترتبط به حقوق ومصالح الولايات المتحدة.

نجح مبدأ مونرو كأداة دبلوماسية في دفع روسيا إلى التفاوض، حيث وقعت معاهدات لاحقة حصرت وجودها في ألاسكا وحددت حدودها مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مما وضع حدا للتوسع الروسي في "نصف الكرة الغربي". لكن اهتمام الولايات المتحدة بتلك المنطقة في ذلك الأوان لم يكن "قطبيا" لأن الولايات المتحدة لم تكن قوة قطبية وقتها، ولم تصبح كذلك حتى قررت روسيا بيعها ألاسكا في عام 1867.

بدأت حكاية روسيا مع ألاسكا في بدايات القرن الثامن عشر، حين وصلت إلى سواحلها طلائع التجار الروس الكبار، لتتحول المنطقة تدريجيا مع الزمن إلى ملكية خاصة لعدد من الأغنياء الروس، قبل أن تنتقل ملكيتها للدولة الروسية رسميا عام 1799 بتأسيس "الشركة الروسية الأمريكية" التي احتكرت النشاط الاقتصادي في ألاسكا، لتحمل المنطقة منذ ذلك التاريخ رسميا اسم "أمريكا الروسية".

عقب هزيمة الإمبراطورية الروسية في حرب القرم والتي واجهت خلالها تحالفا يتألف من بريطانيا فرنسا والإمبراطورية العثمانية ومملكة سردينيا بين عامي (1853 – 1856)، بدأت الولايات المتحدة مساعيها لشراء الأراضي الروسية في أمريكا الشمالية. وفي 30 مارس/آذار 1867 تم التوقيع على اتفاقية لبيع ألاسكا وجزر "ألوشيان" للولايات المتحدة مقابل 7.2 مليون دولار دُفعت في صورة عملات ذهبية.

وعلى الرغم من تعدد الروايات بشأن الأسباب التي دفعت روسيا القيصرية إلى بيع ألاسكا، إلا أن أغلب المؤرخين يميلون إلى تفسير ذلك بالقول إن روسيا في ذلك الوقت لم تكن تملك موارد كافية لاستغلال ألاسكا زيادة على مناطق سيبيريا الشاسعة، ولذلك قررت بيع هذه المنطقة النائية للولايات المتحدة للحفاظ على الدولة الروسية ولتركيز الجهود على تطوير وتنمية مناطق الشرق الأقصى. وهكذا انتقلت أراض بمساحة تفوق مليون ونصف كيلو متر مربع إلى الولايات المتحدة مانحة إياها موطئ قدم على القطب الشمالي، وهي فائدة ستثبت أنها لا تقدر بثمن مع مرور الزمن.

صراع بلا قوانين

لا يزال الوضع القانوني الدولي للقطب الشمالي غير واضح والسبب في ذلك هو اختلاف المناهج المتبعة في تعريف هذه المنطقة من العالم. فمن ناحية يمكن اعتبارها بحرا مفتوحا، مع كل العواقب القانونية الدولية المترتبة على هذا الفهم. ومن ناحية أخرى، فإن المحيط المتجمد الشمالي، في جزء كبير منه، هو سطح جليدي، وبالتالي يمكن اعتباره نوعا خاصا من الأراضي الوطنية للدول الخمس المجاورة للقطب (روسيا وكندا والولايات المتحدة والنرويج والدنمارك)، والتي قسمت المحيط إلى قطاعات قطبية.

كانت كندا أول من حصل على مساحة قانونية خاصة في الأراضي القطبية. عام 1909، أعلنت حكومتها أن جميع الأراضي والجزر، المكتشفة منها والواعدة، الواقعة غرب غرينلاند، بين كندا والقطب الشمالي، ملك لها. وفي وقت مبكر من عام 1925، حظرت على الدول الأجنبية القيام بأي أنشطة في الأراضي الخاضعة لسيطرتها دون إذنها.

عام 1926، اقترح الاتحاد السوفياتي تقسيم منطقة القطب الشمالي إلى قطاعات، استنادا إلى خطوط تمتد من القطب الشمالي إلى الحافتين الشرقية والغربية للساحل الشمالي لكل دولة قطبية، بحيث تنتمي جميع الجزر والأراضي داخل كل قطاع إلى تلك الدولة. ويهدف هذا التقسيم القطاعي للقطب الشمالي إلى استبعاد هذه المناطق من تطبيق الأحكام العامة للقانون البحري الدولي، وإخضاعها مباشرة لسيطرة الدول.

طوال القرن العشرين، لم يلقَ مبدأ التقسيم القطاعي اعتراضا يذكر من الدول غير القطبية نظرًا لضعف الاهتمام بهذه المنطقة. إلا أنه في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، وبسبب الاحتباس الحراري وذوبان جليد القطب الشمالي وظهور تقنيات جديدة لتطوير الحقول البحرية، تغير الوضع، إذ اتسعت دائرة الجهات المعنية الراغبة في المشاركة الفعالة في تنمية القطب الشمالي والاستفادة منه بشكل ملحوظ.

ترى فنلندا والسويد والصين واليابان وكوريا الجنوبية، وغيرها من الدول التي لا تتمتع بوضع الدول القطبية، أن سياسة الدول القطبية الساعية إلى تقسيم المنطقة فيما بينها هي سياسة قصيرة النظر ولا تستند إلى أساس قانوني سليم. وتعتبر هذه الدول موارد القطب الشمالي ملكية مشتركة للبشرية جمعاء، وبالتالي ينبغي أن يتم تطويرها في أوسع إطار دولي ممكن.

يشكل هذا النهج أساسا لظهور تحالفات متعددة الأطراف وثنائية في المنطقة، ما يحول المنطقة فعليا إلى ساحة للتنافس والنزاع العالمي. وفي هذا النزاع، يعد استخراج الموارد موضوعا محوريا فالمنطقة لا تملك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز فحسب، بل من معادن أخرى مهمة أيضا. ومن المثير للاهتمام أن هذه الاحتياطيات لم تستغل بالكامل، إذ يعتبر جزء كبير منها احتياطيات مستنتجة لم تستكشف بعد.

ومع ذلك، لم يقلل ضباب عدم اليقين من رغبة مختلف الجهات الفاعلة في المشاركة في استخراج الموارد، وقد أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على وجه الخصوص، اهتماما بالغا بهذه القضية. وهو ليس بدعا في ذلك من سائر الدول القطبية، فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في خطابه أمام منتدى القطب الشمالي في مارس/آذار 2025 أن روسيا هي القوة الأكبر في المنطقة القطبية، داعيا إلى تعاون متكافئ في تلك المنطقة.

ولفت بوتين النظر إلى أن أهمية القطب الشمالي للعالم تتزايد، وهو ما يتسبب في احتدام الصراع حول المنطقة، معربا عن قلقه من أن "دول الناتو تنظر بشكل متزايد إلى أقصى الشمال كمنطقة محتملة للصراع، وتجري تدريبات عسكرية مكثفة، محذرا بأن روسيا سترد ولن تسمح بأي انتهاكات لسيادتها". في السياق ذاته، يقول فيليب بتروسيان الباحث في الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة إن "الاهتمام بالاحتياطيات المعدنية، إلى جانب العسكرة التدريجية، يؤديان إلى تهيئة الظروف لتصاعد المنافسة والمواجهة".

عسكرة الجليد

على الرغم من أن "العسكرة" قد اجتاحت العالم بأسره تقريبا، إلا أن القطب الشمالي تأخر نسبيا عن هذه العملية. ويعود ذلك إلى النظرة النفسية السائدة للمنطقة باعتبارها غير مناسبة للتصعيد، مثقلة بالمشاكل البيئية والإنسانية. لكن الوضع تغير خلال العقد الأخير، حيث احتدمت مساعي عسكرة المناطق المتجمدة رغم المخاطر العسكرية والسياسية الواضحة.

غير أن محاولات إنشاء بنية تحتية عسكرية متطورة في تلك المنطقة تواجه قيودا مشددة. على الجانب الأمريكي مثلا، تعاني واشنطن لتعزيز قدراتها الإستراتيجية العسكرية في المناطق القطبية الشمالية بسبب ضعف البنية التحتية الذي يحول دون توسيع نطاق الوجود العسكري الأمريكي والحفاظ على استقراره. كما تعاني الولايات المتحدة أيضا من نقص حاد في كاسحات الجليد، إذ يقتصر أسطولها في القطب الشمالي حاليا على سفينتين فقط عابرتين للمحيطات. وكي نفهم مدى تردي هذه القدرات، تكفي الإشارة إلى أن الصين، رغم أنها ليست قوة قطبية، تمتلك العدد نفسه، بينما تمتلك روسيا 41 كاسحة جليد، بينها كاسحات تعمل بالطاقة النووية.

غير أن الأمر كله مسألة وقت قبل أن تحشد الولايات المتحدة المزيد من القدرات العسكرية في المنطقة القطبية، وهو ما سيرفع حدة الصراع إلى مستوى خطير خاصة إذا أخذنا بالاعتبار "العامل النووي". فلطالما كان القطب الشمالي منطقة مرشحة لنشر القوات النووية الإستراتيجية، ولا يزال هذا التوجه قائما ويتوسع. إن الدوريات القتالية التي تقوم بها الغواصات النووية والنشر المتزايد لأنظمة الدفاع الجوي يخلقان نظام ردع معقد، ولكنه يزيد في الوقت نفسه من خطر حدوث عواقب كارثية في حالة نشوب نزاع. ويضيف احتمال نشر أسلحة نووية تكتيكية في القطب الشمالي مخاطر إضافية لتلك الموجودة بالفعل.

وبالنظر إلى محدودية قدرات الرقابة والرصد في ظروف القطب الشمالي الصعبة، فإن هذا يزيد بشكل كبير من احتمالية سوء الفهم وسوء التقدير. ويزيد من تعقيد هذا "العامل النووي" نهاية صلاحية آخر معاهدة للحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا في وقت سابق من فبراير/ شباط الحالي (معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية – نيو ستارت) وفشل المفاوضات بين موسكو وواشنطن على تمديدها حتى الآن.

كل هذه المعطيات تجعل القطب الشمالي يقف على مفترق طرق. فمن جهة، تتيح المنطقة إمكانات هائلة للتعاون الدولي في البحث العلمي، وتنمية الموارد المشتركة، وتطوير ممرات النقل. ومن جهة أخرى، يؤدي تزايد التسلح والطموحات الجيوسياسية إلى زيادة خطر المواجهة. رغم ذلك، هناك شبه إجماع في أوساط الخبراء الروس على أن احتمال نشوب صراع عسكري تقليدي واسع النطاق في القطب الشمالي لا يزال منخفضا نسبيا نظرا للمخاطر والتكاليف الباهظة التي ستتكبدها جميع الأطراف. لكن هذا لن يعيق القوى المتنافسة عن القيام بتحركات في المناطق الرمادية واللجوء إلى السيناريوهات الهجينة التي تبدو أكثر ترجيحا، كالضغوط الاقتصادية، والهجمات الإلكترونية، والحوادث التي تستهدف السفن والاستفزازات العسكرية المحدودة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

هل يمكن إذن أن تردع التكاليف المحتملة للصراع المتنافسين وتدفعهم للبحث عن إطار للتعاون بدلا من الحشد العسكري المتبادل؟ من الصعب الجواب عن هذا السؤال لكن من المؤكد أن الروس والأمريكيين على السواء يدركون ما الذي يمكن أن يحققه هذا التعاون المحتمل. مثلا، خلال المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض في فبراير/شباط 2025، طُرح موضوع المشاريع المشتركة المحتملة في القطب الشمالي، وتحديدًا في مجالي استكشاف الموارد وتطوير طرق التجارة. وفي وقت لاحق، عقب اجتماع أبريل/نيسان 2025 في واشنطن، أعلن كيريل ديميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية أن أحد مجالات التعاون الممكنة هو التطوير المشترك للمعادن الأرضية النادرة.

وعقب قمة ألاسكا بين الرئيسين الأمريكي والروسي في أغسطس/آب 2025، تحدث ديميترييف عن عزم روسيا تطوير التعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي. وأشار ديميترييف إلى إمكانية بناء نفق عبر مضيق بيرينغ، وهو مشروع سيستغرق 8 سنوات ويكلف نحو 8 مليارات دولارات. بدأ موضوع إنشاء نفق عابر للقارات بين ألاسكا وروسيا يحظى باهتمام إعلامي واسع النطاق في أكتوبر/تشرين الأول، عقب اقتراح ديميترييف، الذي أشار إلى إمكانية بناء النفق باستخدام تقنية شركة "ذا بورينغ" (The Boring Company)، الشركة الأمريكية المتخصصة في بناء الأنفاق والبنى التحتية المشتركة للنقل السريع. وأشار ديميترييف حينها إلى أن هذا النفق قد يصبح "نفق بوتين-ترمب" الذي يربط أوراسيا بأمريكا. من جانبه، أشاد الرئيس دونالد ترمب بفكرة بناء النفق واصفاً إياها بـ"المثيرة للاهتمام".

في هذا الشأن كتب المحامي والخبير في القانون التجاري الدولي جيمس تيدمارش في مقال له في مجلة "ذا سبكتاتور"، إن اتفاقية تعاون محتملة بين روسيا والولايات المتحدة في منطقة القطب الشمالي الغنية بالنفط والغاز قد تلعب دورا محوريًا في المحادثات المباشرة الروسية الأمريكية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية. ويضيف تيدمارش أنه "بالنسبة لترمب، تُعدّ مثل هذه الصفقة التجارية إستراتيجية تفاوضية نموذجية.. تقديم شيء كبير ومربح وملموس، ثم استخدامه لانتزاع تنازلات سياسية". وبحسب رأيه، فإن أي اتفاق محتمل بشأن القطب الشمالي سيكون مربحا للغاية لكلا الطرفين.

يتسق ذلك مع ما سبق أن أوردته وكالة بلومبيرغ من أن مسؤولين أمريكيين وروس صنّفوا القطب الشمالي منطقة للتعاون الاقتصادي. ووفقًا للوكالة، فقد بدأت بالفعل مناقشات حول مشاريع مشتركة، تشمل استكشاف الموارد الطبيعية وطرق التجارة وحتى التعاون في مجال استكشاف الطاقة. تُناقش مشاريع القطب الشمالي المشتركة في البيت الأبيض، ليس فقط من منظور اقتصادي ولكن من منظور جيوسياسي أيضا، حيث تنظر واشنطن إلى الشراكة مع موسكو في القطب الشمالي كوسيلة لإضعاف العلاقات بين روسيا والصين في المنطقة. وقد تقاربت موسكو وبكين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة من خلال مشاريع "طريق الحرير القطبي" التي تربط شرق آسيا وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية.

الحقيقة أنه في أعقاب بدء المفاوضات الروسية الأمريكية مطلع عام 2025، بدأ شركاء روسيا من الصينيين يُبدون مخاوفهم بشأن أولويات روسيا المستقبلية في اختيار شركاء مشاريع القطب الشمالي. وتساءلوا عما إذا كانت روسيا ستُعطي الأولوية للصين أم للولايات المتحدة في حال تحسنت العلاقات الروسية الأمريكية. واعتبر الخبراء الروس هذا التوجه مقيدا، مشيرين إلى أنه في حال استعادة العلاقات الروسية الأمريكية في القطب الشمالي، ستُتاح فرص أكبر لتعميق الشراكة الاستثمارية الروسية الصينية، إذ كانت العقوبات الأمريكية هي العامل المقيد الرئيسي أمام توسعها.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

الرؤية من بكين

في غضون ذلك، يتطور التعاون الروسي الصيني في القطب الشمالي بثبات، رغم المخاوف والاختلافات في وجهات النظر. وقد حللت الخبيرة في الشؤون الدولية يانا ليكسوتينا تصورات الوضع في القطب الشمالي داخل الأوساط الصينية، وخلصت إلى أن بكين ترى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتجاهل حقوق الصين في المشاركة في القضايا القطبية.

تكمن مشكلة بكين "الجغرافية" أنها لا تمتلك أي أراضٍ داخل الدائرة القطبية يمكن أن تدعم مطالبها بالحصول على المزيد من الحقوق في المنطقة، وهو ما دفع الصينيين لطرح إطار مختلف لتقاسم النفوذ داخل القطب الشمالي يعطي الدول غير القطبية حق المشاركة في حوكمة المناطق القطبية. وفي هذا السياق أعلنت الصين نفسها "دولة جارة قطبية"، وهو مصطلح صيني يشير إلى الدول المجاورة للمناطق القطبية التي تمتلك مصالح في القطب الشمالي. ورغم اعتراف بكين بالحقوق السيادية للدول القطبية في الأراضي والمياه الإقليمية، فإنها تحتج بأن القطب الشمالي اليوم يتجاوز كونه مسألة خاصة بين الدول القطبية، وأن جميع أصحاب المصلحة ينبغي أن يتشاركوا في إدارة مصالحهم في تلك المنطقة.

هذا هو ما تصوغه الصين اليوم في إطار مفهوم "المصير المشترك للبشرية في القطب الشمالي"، وفق يانا ليكسوتينا. هذا الإطار، لا يثير فقط مخاوف الولايات المتحدة والدول الغربية لكنه ولد تحفظا في موسكو أيضا، لكن هذا التباين في المواقف لم يصبح بعد عاملا مقيدا لتوسيع الشراكة الروسية الصينية في القطب الشمالي.

السبب الرئيسي في ذلك هو أن روسيا لا تثق كثيرا في نوايا الولايات المتحدة والغرب بشأن المنطقة ما يجعل الصين حليفا إجباريا. تختلف واشنطن وموسكو بالفعل حول العديد من "القضايا القطبية" ومنها تفسير الوضع القانوني للممر البحري الشمالي، والتنافس العسكري إستراتيجي، وتقاسم الموارد، وهو ما يحول دون تعاون مستدام. وحتى احتمالات التقارب بين البلدين ضمن "صفقة كبيرة" تشمل أوكرانيا لا تزال تثير شكوكا عند الروس، حيث يرى الكثيرون أن الولايات المتحدة تطرح صيغ التعاون حاليا بسبب افتقارها للبنية التحتية القطبية، وأن المسألة مجرد وقت قبل أن يصبح الصراع هو سيد الموقف.

في المستقبل المنظور، من المرجح أن ينحصر هذا الصراع في المناطق الرمادية والهجينة دون وقوع صدام عسكري مباشر. وبشكل مواز تتواصل اللعبة الدبلوماسية في مستويات أخرى، بينما تظل المناطق الجوهرية مثل فنزويلا وغرينلاند وأوكرانيا، برأي الباحثة السياسية لانا بادفان، نقاط ارتكاز ثابتة في خريطة القوى الجديدة، حيث تتفاهم واشنطن وموسكو وبكين على قواعد لعبة لا يكتبها الضعفاء.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

غرينلاند.. مجددا

تبرز غرينلاند اليوم كنقطة مهمة في الصراع القطبي، وعلامة حقيقية على النوايا الأمريكية. في خطابه أمام منتدى القطب الشمالي في مارس/آذار عام 2025 بمدينة مورمانسك الروسية علّق الرئيس الروسي على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن "هذا ليس تصريحًا مُبالغًا فيه.. إذ لطالما كانت لدى واشنطن خطط مماثلة. ومن الواضح أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز مصالحها في المنطقة، نظرًا للأهمية الإستراتيجية لغرينلاند".

هذه التصريحات، ربما تعطي انطباعا مفاده أن موسكو متصالحة أو مستسلمة لإمكانية ضم الولايات المتحدة لجزيرة غرينلاند. وإذا اتفقنا مجازا مع هذا التوصيف، فإن ذلك يطرح سؤالا أهم: هل السبب أن روسيا مقتنعة أنه لا سبيل لها لمواجهة ذلك وأنه ما من رادع قانوني أو سياسي أو عسكري يمكن أن يوقف تطلعات ترمب؟ أم أنها ترى أن بإمكانها الاستفادة من هذا الموقف في مساحات جغرافية أخرى كأوكرانيا على سبيل المثال؟

قدم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف طرفا من الجواب، حين دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الإسراع في تنفيذ نواياه تجاه جزيرة غرينلاند، وإلا فإن سكان الجزيرة قد يختارون مستقبلا مختلفا تماما. وكتب مدفيديف، في منشور ساخر على منصة إكس: "على ترمب الإسراع. فبحسب تقارير غير مؤكدة هناك احتمال لإجراء استفتاء مفاجئ خلال الأيام المقبلة، يُتاح فيه لجميع سكان غرينلاند، البالغ عددهم نحو 55 ألف نسمة، التصويت لصالح الانضمام إلى روسيا". ومن الواضح أن مدفيديف أراد أن يشبه ما يمكن أن يحدث في غرينلاند بما فعلته روسيا في القرم ودونباس: تدخل عسكري ورفع العلم، ومن ثم استفتاء لا يهم مدى شرعيته.

على مستوى المحللين والخبراء، من الواضح أن الروس لا يزالون يستبعدون إقدام ترمب على ضم غرينلاند بالقوة حاليا. ليس بسبب القانون الدولي لأن ترمب "لا يهتم بهذه التفاصيل التافهة" وفق تعبير فيودور لوكيانوف رئيس تحرير مجلة روسيا في السياسة الدولية ولكن بسبب "استحالة" تخيّل تنفيذ هذه الخطة واقعياً "فالدنمارك غاضبة، وأغلبية سكان الجزيرة تعارضها، ولا يمكن للعقل أن يتصور قيام دولة عضو في حلف الناتو بالاستيلاء بالقوة على أرض دولة أخرى".

في السياق ذاته يرى الإعلامي في قناة روسيا اليوم سلام مسافر أنه "لو فعلها ترمب وضم جزيرة غرينلاند إلى ولاياته الخمسين، فإن الإدارة الأمريكية تقدم لفلاديمير بوتين خدمة لا تقدر بثمن". برأي مسافر فإن "الكرملين يتشوق لخطوة ترمب المزمعة بضم الجزيرة والدخول في نزاع مع حلفاء واشنطن الأوروبيين يمثل بداية النهاية للتحالف الأطلسي ونهاية الأخوة الأنغلوساكسونية مع الشقيق الأكبر الذي يعامل أقاربه أصحاب الدماء الزرقاء كما المهاجرين واللاجئين من بلدان أمريكا اللاتينية".

تبدو وجهة النظر أعلاه أقرب إلى مساحات التأويل والآمال منها إلى التحليل. فالروس أول من يعلمون أن غرينلاند طموح قديم جديد للولايات المتحدة. ففي 23 أكتوبر/تشرين الأول عام 1934 نشرت صحيفة برافدا السوفياتية (الصحيفة الرئيسية في الاتحاد السوفياتي ولسان حال اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي) خبرا عن مباحثات أمريكية دنماركية لبيع غرينلاند إلى الولايات المتحدة.

يقول الخبر في تفاصيله: "وردت في صحيفة هاندلستيداندي الدنماركية إشاعات بشأن مفاوضات بين الولايات المتحدة والدنمارك بشأن بيع غرينلاند إلى واشنطن. وأفادت الصحيفة بأن الجانب الأمريكي يبدي أكثر فأكثر اهتماما بغرينلاند كما بأن المبعوث الأمريكي إلى كوبنهاغن وصل في زيارة إلى العاصمة الدنماركية الصيف الماضي". ووصف الخبر "الطائرات الحربية الأمريكية بأنها "ضيف" دائم في غرينلاند حيث بنيت مخازن عدة فيها كل ما يلزم للرحلات الجوية".

وجهت الصحيفة الدنماركية سؤالا إلى رئيس الوزراء آنذاك ثورفالد ستونينغ الذي نفى بدوره "الشائعات" إلا أن الصحيفة تعاملت مع تصريحاته بحذر وعدم ثقة، حيث أعادت إلى الأذهان نفي وزير المالية الدنماركي عام 1916 بيع 3 جزر (جزر الهند الغربية الدنماركية) إلى الولايات المتحدة، وعندما تبين أن صفقة بيع الجزر واقع لا عودة عنه، بررر الوزير نفيه السابق بأن هذه الصفقة لم تكن بأي شكل من الأشكال في صالح الدولة".

وتعقب الصحيفة الروسية بالقول إن "ما يلفت النظر (وقتها)، هو الاهتمام الأمريكي المتزايد بغرينلاند والبريطاني بأيسلندا، فهاتان الجزيرتان تتمتعان بخلفية إستراتيجية كبيرة خاصة بالنسبة للرحلات الجوية عبر المحيط الأطلسي". يبدو التاريخ اليوم يعيد نفسه بطريقة ما، بنفس التحركات والنوايا، ونفس ردود الأفعال تقريبا. الفارق فقط هو أن المنطقة القطبية باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى، وأن فرص اشتعالها تزداد احتمالا يوما بعد يوم.

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة