- خبير إسرائيلي يكشف وضع حزب الله.. ماذا قال؟

- غزة بعد الاتفاق.. شهيدان في بيت لاهيا والاحتلال يصدّق على بناء 1300 وحدة استيطانية بالضفة

- عن إمكانية الحرب في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ

- مقدمات نشرات الأخبار المسائية

- مأساة في مستشفى لبنانيّ.. سقط من الطابق الرابع وفارق الحياة

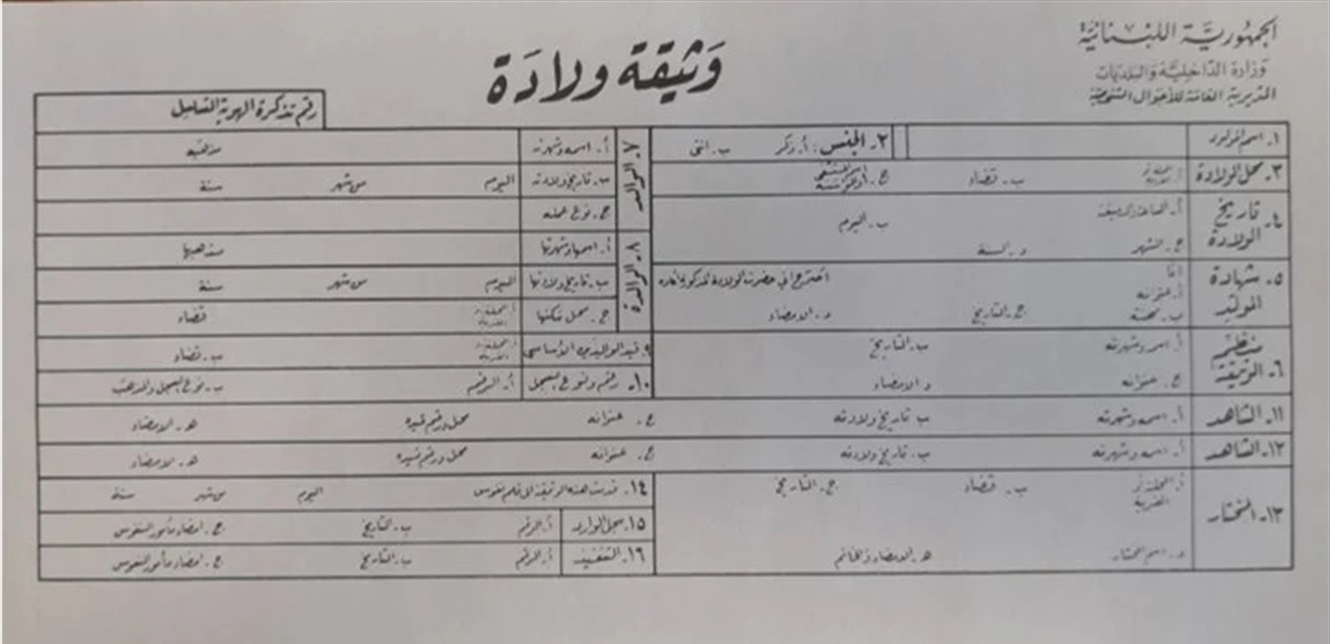

- بالأرقام.. اكتشفوا عدد ولادات ووفيات لبنان في يومٍ واحد

- بالفيديو: في لبنان.. مدرسة وكرٌ للمخدرات!

- "ضوء أخضر" من ترامب لكوريا الجنوبية لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.. ما القصة؟

- حماس: مسألة نزع السلاح معقدة وتحتاج توافقاً

- مدينة الفاشر: "الدعم السريع أطلقوا النار على أولادي"، بي بي سي تستمع إلى شهادات مروّعة من الفارين

- ليفربول يواصل الترنح بخسارة جديدة في كأس الرابطة الإنجليزية

- هيئة الدواء الأميركية تدفع نحو إنتاج أدوية حيوية أرخص

- خطاب متمايز

- نتنياهو يطمئن: قطاع غزة لن يشكل تهديدا على إسرائيل

- نتنياهو: نعمل مع واشنطن على نزع سلاح غزة

- مصر.. "حياد" المساجد يتصدر مشهد الانتخابات البرلمانية لـ"ضمان النزاهة"

- اعتداءات للمستوطنين بالضفة والاحتلال يقرر بناء 1300 وحدة استيطانية

- "بيقولي الولد مات.. مش في هدنة!" غزي يصرخ مفجوعا بوفاة طفله بقصف للاحتلال

ما أبرز الخلافات بين الصين والولايات المتحدة قبيل قمة شي جين بينغ وترامب؟

مصدر الصورة

مصدر الصورة

تتجه الأنظار إلى العاصمة الكورية سيول، حيث يُنتظر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، على هامش أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

ويترقّب المراقبون ما ستؤول إليه هذه القمة التي تُعقد في أجواء يسودها الحذر، في ظل مساعٍ متبادلة لاحتواء التوتر وتجاوز الخلافات العميقة التي طغت على العلاقات بين بكين وواشنطن خلال الأعوام الأخيرة.

ولا تقتصر الخلافات بين بكين وواشنطن على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل التكنولوجيا، الأمن الإقليمي، حقوق الإنسان، وحتى التنافس على قيادة النظام العالمي.

هذه القمة تأتي في لحظة دقيقة، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق نوع من التوازن بين المصالح المتضاربة، وسط عالم يشهد تحولات جذرية في موازين القوى.

فما هي أبرز النقاط التي تشكل محور الخلاف بين الصين والولايات المتحدة؟ وكيف يمكن أن تؤثر نتائج هذه القمة على مستقبل العلاقات الدولية؟

علاقات تجارية متوترة

قبل أيام، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، التوصل لاتفاق أولي مع الصين لتهدئة التوترات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين.

وكان ترامب أعلن مؤخراً فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100 في المئة على الواردات الصينية إلى جانب قيود صارمة على تصدير البرمجيات الاستراتيجية إلى بكين، اعتباراً من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد أيام من قرار صيني بفرض قيود على تصدير المعادن النادرة التي تُعدّ حجر الأساس لصناعات التكنولوجيا المتقدمة.

لكن ماذا عن السنوات التي سبقت ذلك؟

منذ عام 2018 أصبحت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أحد محاور التوتر الرئيسية، ليس فقط من زاوية التبادل التجاري، وإنما من زاوية تنافس الهيمنة الاقتصادية وإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية.

شهد عام 2018 انطلاق شرارة أحد أبرز النزاعات التجارية في القرن الحادي والعشرين بين الولايات المتحدة والصين، بعدما أعلنت واشنطن سلسلة من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، في خطوة وصفتها بأنها ردّ على ممارسات تجارية "غير عادلة".

ففي 6 يوليو/تموز 2018، فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات صينية تقدَّر قيمتها بنحو 34 مليار دولار، ما اعتُبر بداية المواجهة الاقتصادية بين القوتين العظميين.

تبع ذلك، في 23 أغسطس/آب 2018، قرار أمريكي جديد بفرض رسوم إضافية بنسبة 25 في المئة على سلع صينية بقيمة 16 مليار دولار، لتزداد حدة التوتر التجاري بين الجانبين، ما دفع الصين حينها إلى تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية الإضافية.

ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، إذ أعلنت واشنطن في 24 سبتمبر/أيلول 2018 فرض رسوم جديدة بنسبة 10 في المئة على ما يقارب 200 مليار دولار من المنتجات الصينية.

وردّت بكين سريعاً بإجراءات مماثلة، فرضت بموجبها رسوماً على واردات أمريكية تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دولار.

وقد مثّلت هذه الخطوات المتبادلة بداية مرحلة التصعيد الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو ما عرف لاحقاً بالحرب التجارية الأمريكية–الصينية.

بحلول أوائل مايو/أيار 2025، وصلت الأمور إلى نقطة احتدام شديدة، حيث كانت مستويات الرسوم والعقوبات قد ارتفعت إلى حدود "شبه تجميد للتجارة" بين البلدين.

وبالأرقام، وصلت الرسوم الأمريكية على واردات صينية إلى ما يُقدّر بـ 145 في المئة، بينما ردّت الصين برسوم بلغت نحو 125 في المئة على واردات أمريكية.

إلى أن حصل اتفاق مؤقت في جنيف يوم 12 مايو/أيار 2025، حيث خفّضت الولايات المتحدة رسوماً على المنتجات الصينية إلى حوالي 30 في المئة، بينما خفّضت الصين رسوماً على المنتجات الأمريكية إلى نحو 10 في المئة، في إطار هدنة مبدئية مدتها 90 يوماً.

* الولايات المتحدة والصين تبدآن جولة مفاوضات في جنيف، فلماذا الآن؟

* مواجهة شي جينبينغ وترامب لن يخرج منها إلا منتصر واحد - مقال في الغارديان

الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

مصدر الصورة

مصدر الصورة

أدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تداعيات اقتصادية واسعة، انعكست بوضوح على الأسواق العالمية، وعلى ميزان التجارة بين البلدين.

تشير تقديرات صحيفة "غلف نيوز" إلى أن الأسواق الأمريكية تكبّدت خسائر تُقدَّر بنحو 5 تريليونات دولار نتيجة تصاعد التوترات التجارية والإجراءات المتبادلة بين واشنطن وبكين.

أما على صعيد الميزان التجاري، فقد بلغ العجز التجاري الأمريكي مع الصين ذروته عام 2018 ليصل إلى نحو 418 مليار دولار، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى حوالي 295 مليار دولار في عام 2024، وفق بيانات نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وتُظهر تحليلات المجلة ذاتها أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة انخفضت من نحو 538 مليار دولار إلى حوالي 438 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. غير أن هذا التراجع لم يكن كاملاً في أثره، إذ لجأت الشركات الصينية إلى إعادة توجيه جزء من صادراتها نحو أسواق جديدة ضمن ما يُعرف باستراتيجية "شاينا بلس ون"، في محاولة لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية وتخفيف تأثير الرسوم الجمركية.

ولم يكن الخلاف التجاري مجرد نزاع حول الأرقام أو الرسوم، بل تمثّل في طلب واشنطن أن تفتح الصين أسواقها أمام الشركات الأمريكية، وأن تنهي ممارسات مثل سرقة الملكية الفكرية أو دعم الدولة الموجّه للشركات الصينية، بينما ترى بكين أن الولايات المتحدة تحاول كبح صعودها الاقتصادي والتكنولوجي.

من التجارة التقليدية إلى تكنولوجيا القطاعات الحسّاسة

الخلاف بين البلدين انتقل بسرعة من التجارة التقليدية إلى تكنولوجيا القطاعات الحسّاسة، مثل أشباه الموصلات، الذكاء الاصطناعي، والمعادن النادرة.

في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أعلنت واشنطن فرض قيود شاملة على تصدير أجهزة الحوسبة المتقدمة وأشباه الموصلات إلى الصين، مبرّرة القرار بدواعٍ تتعلق بـ "حماية الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة"، بحسب ناطق باسم وزارة التجارة الأمريكية.

وقد مثّل هذا الإجراء نقطة تحوّل في مسار المواجهة، إذ استهدف الحد من وصول الصين إلى التقنيات التي تمكّنها من تطوير قدراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة.

وفي مارس/آذار 2025، صعّدت الولايات المتحدة خطواتها بإدراج نحو 80 شركة ومنظمة على ما يُعرف بـ "قائمة الكيانات"، وهو إجراء يقيّد تعامل تلك الشركات مع الشركات الأمريكية. وضمّت القائمة أكثر من 50 شركة صينية، وفقاً لتقرير نشره موقع "ذا فيرج" الأمريكي.

كانت الصين قد ردّت بفرض قيود تصدير على عناصر معدنية نادرة مثل الغاليوم والجرمانيوم، التي تدخل في صناعة أشباه الموصلات، متهمة واشنطن بـ "القمع التقني".

واستمرت إجراءات التقييد الأمريكية على توريد التكنولوجيا للصين مستمرة، مع التركيز على منع تطوير الذكاء الاصطناعي في الصين.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، شرعت الصين بملاحقة قانونية لشركة "نيفيديا" الأمريكية بتهمة خرق قانون مكافحة الاحتكار، ضمن إطار التوتر التكنولوجي.

تشير تقارير "فايننشال كونتنت" إلى أن الصين تسيطر على نحو 60 في المئة من إنتاج المعادن النادرة في العالم، وتتحكم بما بين 85 و90 في المئة من عمليات معالجتها.

وتُعد هذه المعادن عنصراً أساسياً في تصنيع التقنيات المتقدمة مثل الرقائق الإلكترونية، والبطاريات، والمعدات العسكرية الحديثة، ما يمنح بكين نفوذاً واسعاً على سلاسل الإمداد العالمية.

من جانبها، ترى الولايات المتحدة أن تمكّن الصين من تقنيات الجيل الجديد — مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الفائقة، وتصنيع الرقائق الدقيقة — يشكّل تهديداً مباشراً لتفوّقها التكنولوجي والعسكري، وفقاً لتقارير صحفية.

وتعتبر واشنطن أن أي تفوّق صيني في هذه المجالات قد "يُقوّض توازن القوى العالمي" ويمنح بكين ميزة استراتيجية على المدى الطويل.

إلى جانب ذلك، توضح دراسات أكاديمية حديثة، يعود بعضها إلى صندوق النقد الدولي، أن الحرب التجارية والتكنولوجية الجارية أعادت تشكيل سلاسل التوريد العالمية، لكنها لم تنجح في فك الارتباط الأمريكي عن الاقتصاد الصيني بالكامل. بل إن الصين عزّزت موقعها في أجزاء أساسية من منظومة التصنيع العالمي، مستفيدة من قدراتها الصناعية والبنية التحتية المتقدمة.

التوترات الجيوسياسية والعسكرية

مصدر الصورة

مصدر الصورة

أخذت بعض الخلافات الاقتصادية والتكنولوجية طابعاً استراتيجياً وجغرافياً، لا سيما حول ملفات مثل جزيرة تايوان، بحر الصين الجنوبي، والقدرات العسكرية للصين.

ووفق تحليل معهد الشؤون الخارجية، تُعد منطقة مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي "من أخطر النقاط الساخنة" في العلاقة بين البلدين، حيث تلقي بكين باللائمة على تحركات واشنطن في تلك المناطق.

ففي 17 يوليو/تموز 2024، أعلنت الصين تعليقها للمفاوضات النووية الثقيلة مع الولايات المتحدة، احتجاجاً على مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان.

ويشكّل البعد العسكري أحد أبرز وجوه التنافس بين الولايات المتحدة والصين، إذ باتت منطقة آسيا والمحيط الهادئ ساحة رئيسية لصراع النفوذ بين القوتين، مع ما تحمله من تداعيات على الأمن الإقليمي والعالمي.

تشير مجلة "تايم" إلى أن الولايات المتحدة تعمل منذ سنوات على مراجعة وجودها العسكري في آسيا، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز تحالفاتها الدفاعية مع دول رئيسية في المنطقة، مثل اليابان وأستراليا والهند، وذلك في إطار ترتيبات أمنية متقدمة مثل تحالف "أوكوس" (AUKUS) والحوار الأمني الرباعي".

وترى بكين أن هذه التحركات تمثّل سياسة "تطويق" تهدف إلى كبح صعودها وإضعاف نفوذها في محيطها الجغرافي.

في المقابل، تستثمر الصين بقوة في تطوير قدراتها العسكرية والتقنية، بما في ذلك تعزيز ترسانتها السيبرانية وتوسيع أسطولها البحري والجوي.

وتعتبر بكين أن أي تدخل أمريكي أو مدعوم من واشنطن في بحر الصين الجنوبي أو مضيق تايوان يشكّل تعدّياً على سيادتها الوطنية ومحاولة لعرقلة ما تصفه بـ"إعادة توحيد الوطن الأم".

حقوق الإنسان: محور دائم على رأس التوترات بين البلدين

ورغم أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين يتركز على الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية، فإن ملف حقوق الإنسان يظل محوراً دائماً في العلاقات المتوترة بين البلدين، ويُستخدم أحياناً كأداة سياسية ضمن هذا الصراع متعدد الأبعاد.

تتّهم واشنطن الصين بارتكاب انتهاكات ممنهجة في منطقة شينجيانغ بحقّ أقلية الأويغور المسلمة، إلى جانب تقييد الحريات المدنية والسياسية في هونغ كونغ، وفرض رقابة مشددة على المجتمع من خلال أنظمة المراقبة الرقمية.

وتُدرج هذه القضايا بانتظام في تقارير وزارة الخارجية الأمريكية ووثائق الكونغرس، حيث تُستخدم كورقة ضغط دبلوماسية لتقييد نفوذ بكين على الساحة الدولية.

من جهتها، ترفض الصين بشدة هذه الاتهامات، معتبرة أن واشنطن تتدخل في شؤونها الداخلية وتستغل ملف حقوق الإنسان كأداة لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية، لا كمسعى حقيقي لتحسين الأوضاع الحقوقية.

وتؤكد بكين أن ما يجري في شينجيانغ وهونغ كونغ شؤون داخلية بحتة تتعلق بـ"مكافحة التطرف وحماية الاستقرار".

وبينما ترى الولايات المتحدة أن الصين "قمعية" تجاه المعارضة الداخلية، ترى الصين أن هذا جزء من سيادتها وحقوقها في إدارة شؤونها الداخلية.

ورغم أن الأثر المباشر لهذا الملف على الاقتصاد أو التكنولوجيا يبقى محدوداً، فإن حضوره المتكرر في الخطاب السياسي والإعلامي يُعمّق الانقسام بين واشنطن وبكين، ويُضعف فرص التفاهم الكامل بينهما، مما يجعل العلاقات بين القوتين محكومة دائماً بمزيج من التنافس والمواجهة الأيديولوجية.

المصدر:

بي بي سي

المصدر:

بي بي سي