- الأمن يدعو للالتزام بالإرشادات المرورية لضمان عودة آمنة للطلبة

- بالفيديو .. هاشم الخالدي يطلب من وزير الاستثمار علي أبو غزالة "المونة" على موظفي الوزارة للرد على الاتصالات

- رئيس الوزراء: رضا المواطن هو المقياس الحقيقي لكفاءة الوزارات

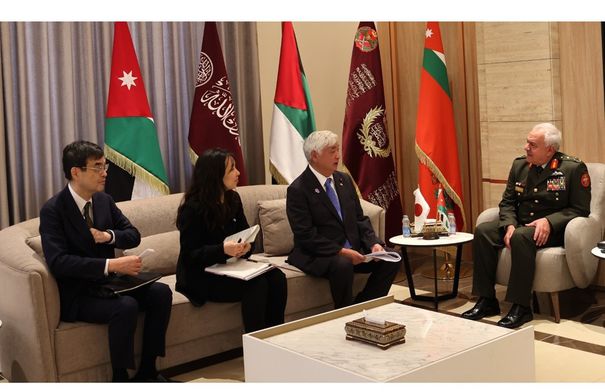

- رئيس هيئة الأركان يستقبل وزير الدفاع الياباني

- نتنياهو: "سنسيطر على غزة.. وحماس لن تبقى في القطاع"

- 21 دولة ترفض خطة الاستيطان الإسرائيلية بالضفة.. "تنتهك القانون الدولي"

- ما الذي جرى عند القنصلية المصرية في نيويورك؟

- وفاة القاضي الأمريكي الشهير فرانك كابريو بعد صراع مع مرض السرطان

- إيران تختتم مناورات صاروخية في بحر عمان

- شلة دبي" .. حملة ضد مشاهير سوشيال ميديا لإلغاء متابعتهم .. ما السبب؟"

- "القتال ليس التهديد الأكثر إلحاحا".. صفوف من المرضى على أسرّة بالسودان

- الشيخ عكرمة صبري: إسرائيل تحاول بسط سيطرتها الكاملة على الأقصى

- محمد بن سلمان يستقبل السيسي في نيوم

- حرب غزة: كيف يواجه الفلسطينيون تبعات العملية الإسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة؟

- لاكروا: 5 أسئلة حول خطة إسرائيل للسيطرة على غزة

- بطلة ملاكمة تعلن موفقتها إجراء اختبار "تحديد الجنس"

- "الأردنية للمناطق الحرة": قرار مجلس الوزراء يحفز الاستثمار في عجلون والبحر الميت

- مؤسسة الحسين للسرطان ووزارة الشباب تنظمان جلسة حوارية

الروائي الفلسطيني محمد جبعيتي يمنح وجوها لمن يختزلهم الإعلام

ينتمي محمد جبعيتي (1993) إلى جيل جديد من الكتاب الفلسطينيين، الجيل الذي يحمل على عاتقه مهمة حمل القضية الفلسطينية ويكتب عن تفاصيل حياة الفلسطينيين بكل تناقضاتها اليومية، ليس كترف، وإنما كضرورة. ساعيا بذلك لفتح نافذة للحلم ومقاومة النسيان، ولمنح صوت لمن أسكتهم الموت.

وقد عُرف جبعيتي بكتاباته التي تمزج الحس الإنساني بالخيال الجامح، وتستند إلى وعي سياسي وثقافي متين، وذلك بعد عدة إصدارات روائية أبرزها "المهزلة"، "غاسل صحون يقرأ شوبنهاور"، "رجل واحد لأكثر من موت"، "عالم 9″ و"الطاهي الذي التهم قلبه".

"لا بريد إلى غزة".. عنوان روايته الصادرة حديثا عن دار الآداب، عنوان يختصر عزلة مدينة محاصرة، تمارَس عليها جميع أشكال الظلم الإنساني وأكثرها فظاعة في التاريخ، وغياب أبسط أشكال التواصل الإنساني، فلا رسائل تصل ولا كلمات تستطيع التعبير، وكأن غزة تُركت لتواجه مصيرها وحيدة، "محاطة بالأمل والأعداء" كما قال محمود درويش . مما يجعل من الرواية نفسها رسالة تفتح أفقا واسعا حول الحياة والموت والقدر، وحلم النجاة في مكان تغمره الوحشية ويطارده الخراب.

في هذه الرواية يروي محمد جبعيتي حكاية شاب غزي مولع برياضة الباركور، يجد نفسه مجبرا على العمل حفارا للقبور مثل والده. ومن خلال هذه المفارقة بين القفز على الأسطح والحفر في الأرض، أراد الكاتب أن يقول "إن الفلسطيني يعلو بالأحلام إلى أن يلامس السماء، لكن واقعه الأليم يشده إلى الأرض" لتأتي الرواية مزيجا بين الواقعية السحرية والخرافات الشعبية والتراجيديا العائلية، وتعيد بذلك بناء مشهد الحياة الغزية قبل حرب الإبادة: أفراح الناس الصغيرة، قصص الحب المبتورة، الأمل الذي يطل برأسه وسط الركام، والرعب اليومي الذي يفرضه الاحتلال.

بهذا المعمار السردي، يكتب محمد عن غزة كمن يرسل، في غياب البريد، رسالة طويلة لا تحتاج طابعا كي تصل.

عن رواية "لا بريد إلى غزة"، وعن مسيرته الإبداعية كان للجزيرة نت هذه المقابلة مع محمد جبعيتي:

مصدر الصورة

مصدر الصورة

*

دعنا نبدأ من البدايات، كنت طفلا في عائلة غير قارئة، لكن ذلك أسهم في تشكيل علاقتك الحميمية بالكتب التي اعتبرتها طوق نجاة، مم أنقذتك الكتب تحديدا، وماذا منحتك بالمقابل ككاتب؟

نشأت في بيت لا يقرأ، لكنني كنت محاطا بالطبيعة وبحكايات الناس. لم تنقذني الكتب من الاحتلال أو الحصار، لكنها منحتني لغة أعبّر بها عن حزني وأتواصل مع من رحلوا وكأنهم لا يزالون جالسين أمامي. بدأ وعيي يتفتح خلال الانتفاضة الأولى ، ولم أجد أمام الرعب اليومي سوى الكتب التي منحت حياتي معنى. كانت الكتب ملجئي الأول وصوتي في وجه الظلم.

*

أشرت في إحدى مقابلاتك إلى أن دراستك للكيمياء الحيوية في إيطاليا علمتك الدقة، كيف انعكس ذلك على أسلوبك في الكتابة الروائية؟

في إيطاليا، حيث درست الكيمياء الحيوية، تعلمت أن التفاصيل تصنع الفارق. خطأ بسيط في المختبر يفسد التجربة ، كما أن كلمة في غير موضعها تخلخل إيقاع النص. منذ ذلك الوقت، صرت أرى الرواية مثل تركيب كيميائي حساس، يحتاج إلى توازن دقيق بين العناصر، وإلى وقت كاف لينضج.

*

إلى جانب الكتابة الروائية، تعمل في حقلي التعليم والصحافة، كيف تنعكس هاتان التجربتان على منظورك الأدبي؟ وهل تعتبر التدريس والكتابة الصحفية امتدادا طبيعيا لمشروعك الإبداعي؟

علمني التعليم كيف أصغي بعمق للحكايات المختبئة خلف وجوه الناس ونظراتهم. فهمت أن الإنسان يحمل في داخله تعقيدات وصمتا وألما لا يظهر دائما بالكلمات. أما الصحافة، فقد دربتني على التقاط المشاهد بسرعة، وتكثيف الأحداث في كلمات واضحة وقوية دون إهدار. التعليم والصحافة ليسا مجرد مهنتين، بل أداتين لفهم الإنسان بأبعاده المختلفة، وهذا الفهم هو الوقود الحقيقي الذي يغذي كتابتي الروائية ويمنحها صدقها.

*

أنت أحد وجوه الجيل الجديد من الكتاب الفلسطينيين، برأيك، ما الذي يميز هذا الجيل عن الأجيال السابقة؟

بينما حملتْ الأجيال السابقة أعباء الرواية الوطنية الكبرى، ركزنا نحن على التفاصيل الصغيرة. نكتب عن حياة الفلسطيني بكل تناقضاتها اليومية، حيث الحب يتفتح رغم الحصار والقيود. الموت هنا ليس حدثا استثنائيا، بل جزءا من الواقع اليومي الذي يتعايش معه الناس. هذا الواقع القاسي لا يمنعنا من التمسك بالحياة، بل يدفعنا للبحث عن أمل جديد رغم كل الصعوبات.

في كتاباتنا، نسعى لتصوير التشظي والانكسار الذي يعيشه الفرد الفلسطيني، لكننا أيضا نرسم صورة للحياة التي تستمر رغم مرارة الواقع. تبقى الكتابة نافذتنا للحلم. نكتب لنقاوم النسيان، ونمنح صوتا لمن أسكتهم الموت.

لا أرى في الكتابة ترفا، بل ضرورة. أكتب كي لا أتآكل، وكي أبقي الحكايات حية. أكتب لأن الصمت لا يكفي، ولأن اللغة، بكل ما فيها من هشاشة وقوة، هي وسيلتي الوحيدة للنجاة، ولإعادة تشكيل العالم

*

كيف تتعامل مع الذاكرة الفلسطينية كذاكرة سياسية في أعمالك، دون أن يتحول النص إلى خطاب سياسي مباشر؟

لا أرى في الكتابة ترفا، بل ضرورة. أكتب كي لا أتآكل، وكي أبقي الحكايات حية. أكتب لأن الصمت لا يكفي، ولأن اللغة، بكل ما فيها من هشاشة وقوة، هي وسيلتي الوحيدة للنجاة، ولإعادة تشكيل العالم. أريد للقارئ أن يشعر بالسياسة دون أن يقرأ خطابا سياسيا. الذاكرة هنا مثل الملح في الطعام؛ غيابها يفسد المذاق، لكن زيادتها تفسد الطبق.

*

السخرية في أعمالك تبدو كسلاح لمواجهة الظلم الذي يعيشه الفلسطينيون؛ فهل تراها أداة لتخفيف وطأة المأساة على القارئ، أم وسيلة لتسليط الضوء عليها بعمق واستفزاز أكبر، أم أنك – على رأي كونديرا – تؤمن بأن السخرية من مآسينا هي السبيل للتحرر منها؟

السخرية بالنسبة لي ليست مجرد وسيلة لتخفيف الألم أو استفزازه، بل طريقة لاختبار هشاشة المأساة أمام قدرتنا على الضحك. كما يقول كونديرا، حين نضحك على مصائبنا نحرر أنفسنا منها. السخرية في فلسطين أحيانا هي آخر خطوط الدفاع عن العقل.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

*

في روايتك "لا بريد إلى غزة"، الصادرة مؤخرا عن دار الآداب، نتابع شابا مولعا برياضة الباركور، لكنه يجبر على العمل حفارا للقبور مثل والده. ما الذي أردت إبرازه من خلال هذه المفارقة بين القفز فوق الأسطح وحفر الأرض؟

أردت أن أقول إن الفلسطيني يعلو بالأحلام حتى يلامس السماء، لكن واقعه الأليم يشده إلى الأرض، وأحيانا تحتها. الباركور يمثل الحرية القصوى، بينما في حفر القبور ملامسة القدر في أكثر أشكاله حتمية. بين القفز والحفر يعيش البطل، كما يعيش الفلسطيني بين التطلع للمستقبل والانشغال بدفن الحاضر.

*

هل ترى أن مواجهة الموت بشكل مباشر ويومي، كما يفعل بطل الرواية، تمنح نوعا من الحرية أو التصالح مع القدر؟

مواجهة الموت تمنح نوعا من التصالح، لكنها أيضا تترك ندوبا غير مرئية. حين ترى الموت كل يوم، لا تعود تخافه بالطريقة التي يخافه بها الآخرون، كما تدرك أن الحياة هشة، وأن كل لحظة تستحق أن تعاش.

الرواية تمنح وجوها وأسماء لأولئك الذين يُختزلون في تقارير إعلامية أو عناوين سياسية. أما بالنسبة للقارئ العربي، فإن الرواية تحثه على العودة إلى جذور القضية الفلسطينية، لا بوصفها صراعا بعيدا أو قضية سياسية فقط، بل قضية إنسانية تمس كرامة الإنسان العربي ووجوده

*

ما الأثر الذي تأمل أن تتركه هذه الرواية على القارئ العربي والعالمي تجاه الواقع في غزة؟ وما دور الكاتب الفلسطيني في ظل ما يحدث اليوم؟

نقل المعاناة من إطار الأرقام والأخبار العاجلة إلى حكاية إنسانية حية. الرواية تمنح وجوها وأسماء لأولئك الذين يُختزلون في تقارير إعلامية أو عناوين سياسية. أما بالنسبة للقارئ العربي، فإن الرواية تحثه على العودة إلى جذور القضية الفلسطينية، لا بوصفها صراعا بعيدا أو قضية سياسية فقط، بل قضية إنسانية تمس كرامة الإنسان العربي ووجوده. أما القارئ العالمي، فالرواية تخاطب ضميره، وتدفعه لإعادة النظر في الرواية الرسمية التي طالما هيمنت على وسائل الإعلام الدولية.

وفي هذا السياق، يبرز دور الكاتب الفلسطيني بوصفه شاهدا ومؤرخا وناقلا للحقيقة، ولكن ليس فقط من موقع التوثيق، بل من موقع إعادة تشكيل الوعي والذاكرة الجمعية. الكلمة، رغم تواضعها أمام الطائرات والدبابات، إلا أنها تملك القدرة على أن تخلخل الصمت، وتوقظ الضمير، وتحفظ الذاكرة من النسيان.

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة