- كاشفاً عن رسائل مع دمشق.. زيباري ينتقد بغداد ويحدد موعد تشكيل الحكومة "العاشرة"

- من بابل.. الزائرون يتجهون لإحياء "الشعبانية" و"أم زينب" تمدهم بالخبز (صور)

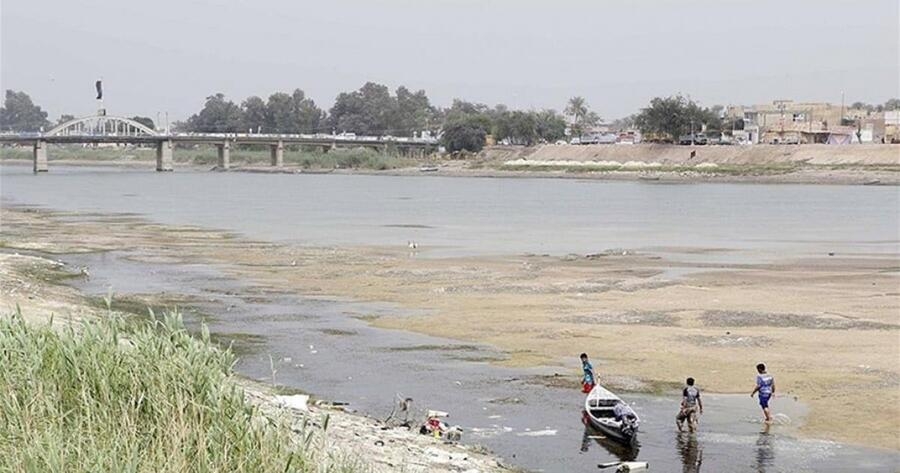

- عطش دجلة يهدد سلة خبز العراق.. دعوات للضغط على أنقرة - عاجل

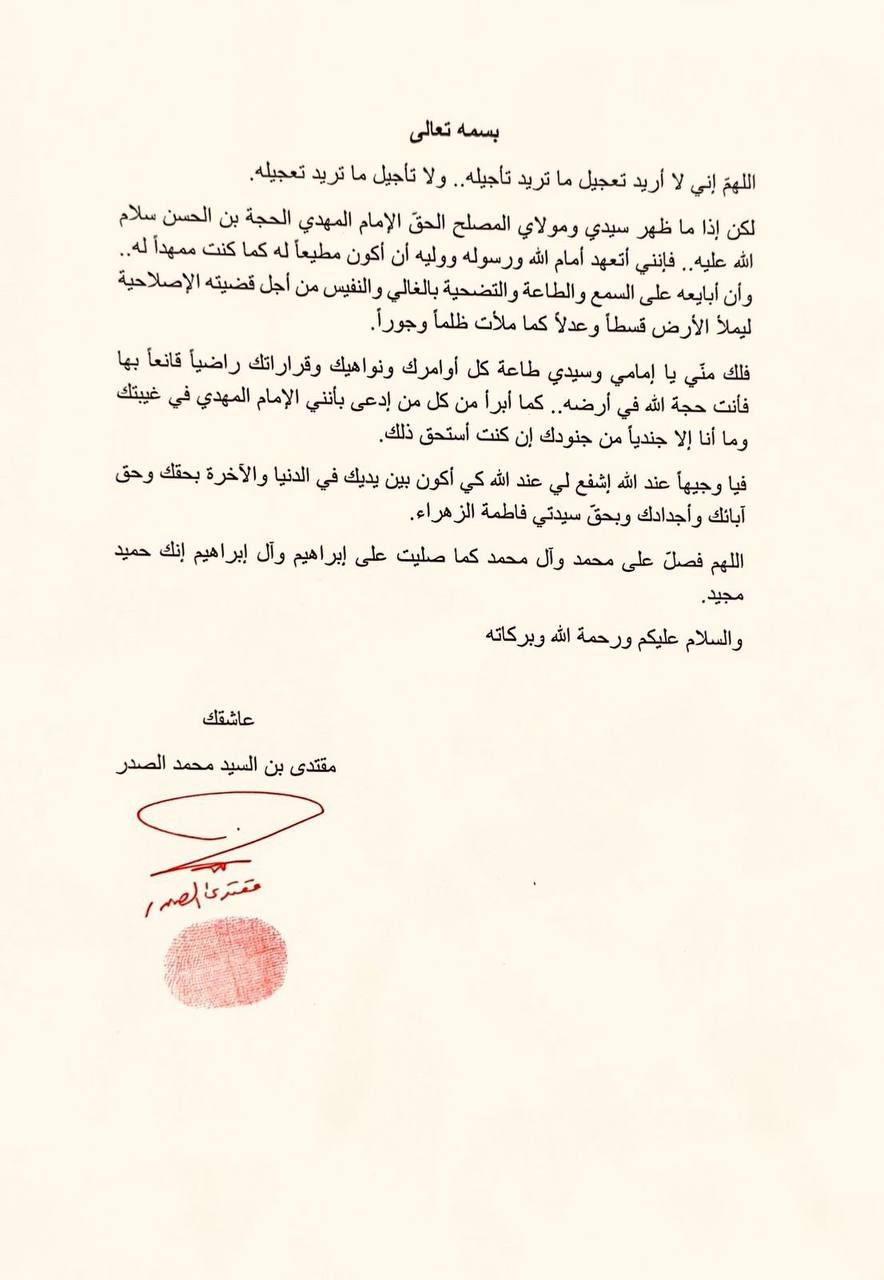

- الصدر يجدد موقفه من "جماعة القضية"

- باستثناء بغداد .. تعطيل الدوام الرسمي في 12 محافظة عراقية الخميس

- حرب العراق على المخدرات.. أوامر قبض دولية وأساليب حديثة لاعتقال تجارها

- غزة بعد الاتفاق .. وفد لحماس في القاهرة وعملية للمقاومة بالضفة

- بفيديو مصور.. حافظ الأسد يتحدث لأول مرة منذ سقوط النظام

- فيديو حافظ الأسد يكشف موقعه.. على مقربة من الكرملين

- مباشر.. مباراة ليفربول ضد إيفرتون 1-1 في الدوري الإنجليزي

- مكالمة لمدة ساعة حول السلام.. تفاصيل حديث ترامب وزيلينسكي

- مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين.. هذا ما دار فيها

- السيسي وملك الأردن يؤكدان وحدة الموقف بشأن غزة

- الاحتلال يبعد 3 أسرى محررين عن مدينة القدس

- حماس بالقاهرة ومصادر إسرائيلية تكشف عن اختراق جديد بالمفاوضات

- “شطحات” ترامب تهدد قوة أميركا وتفتح المجال للصين

- ترامب يبحث مع بوتين وزيلينسكي وقف الحرب في أوكرانيا

- مباشر بايرن ميونخ ضد سلتيك في دوري أبطال أوروبا

اجتماعات سوريا في باريس، نقطة انطلاق حقيقية أم جولة جديدة لجس النبض؟

مصدر الصورة

مصدر الصورة

تهدف اجتماعات باريس التي تنعقد في 13 فبراير/ شباط 2025 إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا.

فماهي التحديات المطروحة أمام هذه الاجتماعات وما مدى فاعلية لقاءات من هذا النوع في معالجتها؟

الدعم مقابل الاستقرار

حددت اجتماعات باريس لنفسها عددا من الأهداف الطموحة وهي "تحقيق انتقال سلمي يضمن سيادة سوريا وأمنها، وتوحيد جهود الدعم الاقتصادي وتقديم المساعدات، وبحث قضايا العدالة الانتقالية وضمان عدم الإفلات من العقاب".

من المتوقع أن يتم إبلاغ السلطات الجديدة بمطالب موحدة حول ضرورة الانتقال السلمي نحو منظومة تضمن مشاركة جميع المكونات السياسية والطائفية في البلاد وألا تكون سوريا مصدرا لضرب الاستقرار المنطقة.

وستجمع اللقاءات وزراء ثماني دول عربية ونظرائهم من مجموعة الدول الصناعية السبع وممثلين عن ست دول أوروبية والولايات المتحدة وتركيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.

وسيمثل سوريا وزير خارجيتها أسعد الشيباني، ولم يتم الإعلان عن حضور مجموعات سورية أخرى، كالأكراد أو غيرهم.

* ما مستقبل اقتصاد سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟

* "أخاف المرور بجانب أي سيارة"، لماذا تشهد مدينة منبج السورية تفجيرات متكررة؟

* اعتداء عناصر في الأمن السوري على عابر جنسياً يثير مخاوف وانتقادات

وتقول وزارة الخارجية الفرنسية إن اجتماع باريس يدخل في سياق اجتماعات لجنة الاتصال الوزارية العربية التي انعقدت في الأردن في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتبعه - بعد أقل من شهر - مؤتمر الرياض يوم 12 يناير/ كانون الثاني.

وتتمثل الأولوية الملحة لدى الحكومة السورية الانتقالية حاليا، في رفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل والتعهد ببدء تمويل عمليات الإعمار وإعادة بناء الاقتصاد السوري.

وتقول الدكتورة فاتن غصن رئيسة قسم الحوكمة في جامعة جامعة إيسيكس البريطانية إن استجابة المجتمع الدولي لمطالب إدارة الحكم الانتقالي الحالية ستكون مشروطة بمدى نجاح دمشق في تبديد مخاوف محددة، وتضيف أنهم "قلقون لأنهم لا يريدون انتشار المزيد من المجموعات ذات الأيديولوجيات التكفيرية أو السلفية المتطرفة التي من شأنها أن تولد المزيد من العنف والمزيد من اللاجئين الذين سيأتون إلى أوروبا، وقد يتسببون في أحداث عنف هناك".

إعادة اللاجئين السوريين

مصدر الصورة

مصدر الصورة

في هذا السياق تشير الدكتورة غصن إلى أن صعود تيارات اليمين المتطرف المعادية للهجرة واللاجئين في أوروبا، تشكل عامل ضغط إضافي على حكومات الدول الغربية، التي من المتوقع أن تبحث مع السلطات السورية إمكانية البدء في إعادة دفعات من اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

من جانبها تقول الدكتورة كاتيا الخطيب المحاضرة في القانون الإنساني الدولي، إنه بالرغم من التغيرات التي طرأت على الساحة السورية، هناك أطراف دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ترى أن القرار 2254 للجمعية العامة، الذي صدر عام 2015، لا يزال صالحاً لأن يكون مرجعية للانتقال السياسي.

ويقضي القرار إلى وقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة، وإطلاق عملية سياسية بين الطرفين، وهو بند سقط بزوال نظام حكم بشار الأسد.

ولكن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون يقول إن ثمة بنوداً ما زالت قابلة للتطبيق، على رأسها بلورة عملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم بكل أطيافهم، وصياغة دستور جديد للبلاد، وتنظيم انتخابات حرة نزيهة، بالإضافة إلى ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد.

وكان بيدرسون قد صرح عقب لقاءه بأحمد الشرع في 20 يناير/كانون الثاني أنه شعر "بتقارب حقيقي بين توقعات السوريين والتزامات السلطات المؤقتة مع المبادئ الرئيسية لقرار مجلس الأمن 2254".

قلق دولي رغم تطمينات الشرع

مصدر الصورة

مصدر الصورة

وترى الدكتورة كاتيا الخطيب، المحاضرة في القانون الإنساني الدولي أنه بالرغم من رسائل التطمينات التي يبعث بها أحمد الشرع شخصيا للمجتمع الدولي والقوى الإقليمية إلا أن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الحكم في سوريا حتى الآن - التي لا تشير إلى إدماج المكونات العرقية والدينية في البلاد - لا تتوافق مع رؤية القرار 2254، مضيفة أنه "نأمل أن تؤدي مؤتمرات مثل ذلك المنعقد في باريس حاليا إلى دفع الأمور في هذا الاتجاه".

ولكن ما مدى فاعلية لقاءات من هذا النوع في تحقيق أهدافها؟

تقول الدكتورة فاتن الخطيب إن أول مهمة لأي مؤتمر دولي يهدف إلى إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراعات، هي تأمين التزام مالي طويل الأمد وحشد الدعم السياسي لضمان السلم ومنع عودة الصراع.

وتوضح أن الحالة الأكثر شهرة التي يشير إليها الجميع هي خطة "مارشال" في عام 1947 التي تمكن من خلالها الحلفاء الغربيون من جلب 13 مليار دولار لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وعلى نطاق أضيق، تذكر الدكتورة غصن اتفاقية الإطار العام للسلام في البوسنة والهرسك والمعروفة باسم اتفاقية "دايتونا" للسلام، والتي انتهى بموجبها الصراع المسلح الذي دار في البوسنة والهرسك بين عامي 1992 و 1995.

"هرمية المعاناة"

مصدر الصورة

مصدر الصورة

ولكن هناك أمثلة كثيرة أخرى أخفقت في تحقيق أهدافها بسبب عدم الالتزام بالوعود وتعارض المصالح الاستراتيجية للدول المانحة مع المتطلبات المحلية منها مؤتمر المانحين الدولي لإعادة إعمار العراق عام 2003، الذي "أبدى الأولوية للنواحي الأمنية دون الالتفات إلى التنمية المستدامة ومتطلبات المجتمع المدني".

وتشير الدكتورة فاتن غصن رئيسة قسم الحوكمة في جامعة جامعة إيسيكس البريطانية، إلى أن منطقة الشرق الأوسط شهدت قسطا وفيرا من المؤتمرات التي لم تؤت ثمارها، مثل سلسلة مؤتمرات باريس 1 وباريس 2 وباريس 3 ما بين عامي 2001 و 2007 للمانحين الدوليين للبنان، ومؤتمر برلين عام 2020 لفض الصراع في ليبيا.

وتشير غصن في هذا الصدد إلى أنه في أغلب الحالات، التطورات الميدانية (في حال استمرار أو عودة الصراع المسلح) قد تعيد تشكيل أولويات الأطراف الدولية وفقا لمصالحها، كما أنه بشكلٍ أعم هناك ما يشار إليه بـ"هرمية المعاناة" حيث لا تعير الأطراف الدولية نفس الأولوية لمعاناة المدنيين من بلاد معينة مقارنة ببلاد أخرى.

المصدر:

بي بي سي

المصدر:

بي بي سي