- رفح.. فتح المعبر بقيود إسرائيلية مشددة في كلا الاتجاهين

- مصدر: إسرائيل سمحت بإعادة فتح معبر رفح جزئيًّا بين غزة ومصر

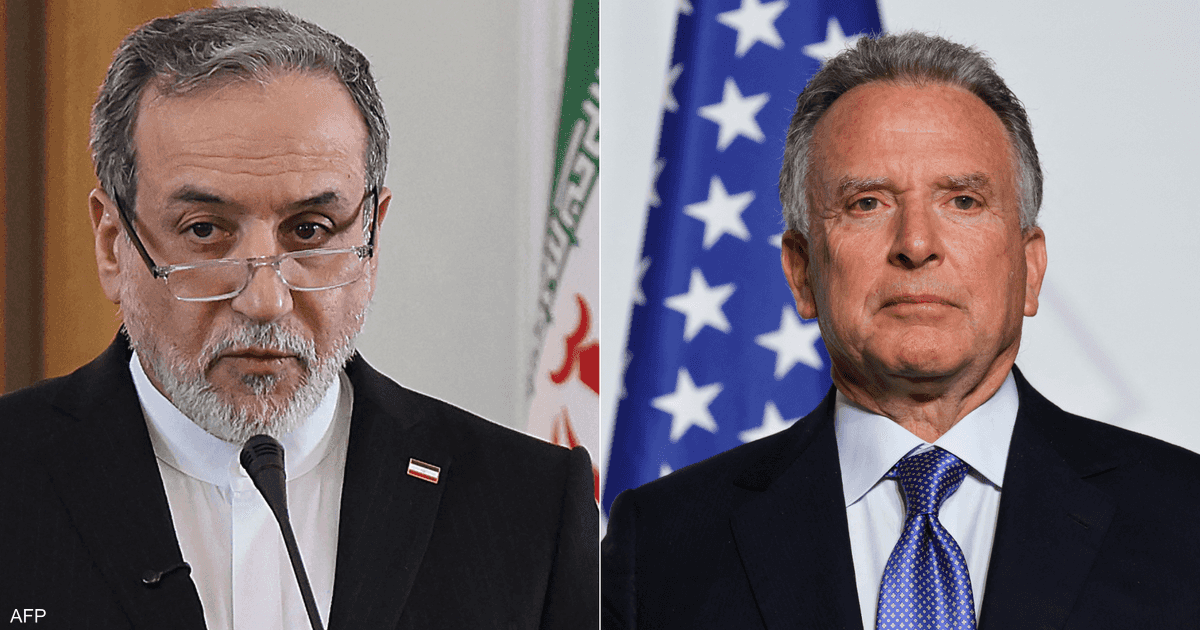

- إيران تبحث تهدئة التوتر وعراقجي يدعو لبناء الثقة مع واشنطن

- حماس تعلن اكتمال استعداداتها لتسليم إدارة القطاع للجنة غزة

- فتح معبر رفح لأعداد محدودة في كلا الاتجاهين

- مسؤول إماراتي يكشف تفاصيل لقاء "ودي" مع ترامب في واشنطن

- إيران تفتح باب التفاوض.. ولقاء مرتقب بين عراقجي وويتكوف

- مرضى ومشتتون وأمل مؤجل.. حكايات فلسطينية بانتظار معبر رفح

- إيران توقف أجانب بتهمة "المشاركة في أعمال شغب"

- أسماء ثقيلة في وثائق إبستين.. اعتذارات واستقالات وإحراج

- كاتب أمريكي: ترمب أغرق نفسه بالأزمات والبيت الأبيض هو الأزمة ذاتها

- إيران ترفض "رواية ترامب".. وتنفي المهلة النهائية

- تخطط لحرب على العصابات.. فرنانديز تفوز برئاسة كوستاريكا

- إيران.. جهود دبلوماسية متسارعة وطهران تحذّر واشنطن من "رد خارج الحسابات"

- نُقلوا من سوريا.. العراق يباشر التحقيق مع محتجزين من داعش

- إسرائيل تعيد فتح معبر رفح بقيود مشددة وتمنع دخول الصحفيين الأجانب

- حملة تطهير غير مسبوقة تهزّ جيش الصين.. ماذا يحدث؟

- الأمن السوري يستعد لدخول الحسكة والقامشلي تنفيذا للاتفاق مع "قسد" (فيديو)

سيناريوهات قاتمة.. ما الذي يجري بين فرنسا وألمانيا؟

لم يكن الفشل المعلن لقمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة في ديسمبر/كانون الأول 2025 مجرد تعثر دبلوماسي عابر، ولم يكن الخلاف حول استخدام الأصول الروسية المجمدة محض تباين في وجهات النظر القانونية.

ما شهدته أروقة بروكسل هذه المرة كان بمثابة سقوط أول لمعادلة حكمت القارة القديمة لعقود: التوافق الفرنسي-الألماني شرط مسبق لأي فعل أوروبي.

وللمرة الأولى منذ توحيد ألمانيا، نجد أنفسنا أمام مشهد جيوسياسي مقلوب رأسا على عقب؛ برلين تتخلى عن حذرها التاريخي وتقود الهجوم، بينما باريس، التي طالما كانت عاصمة "الأفكار الكبرى"، تمارس سياسة الكبح والعرقلة، مدفوعة بضعف داخلي غير مسبوق. إن العلاقات بين القوتين العظميين في القارة تكاد تتجاوز لحظة فتور مرحلي لتعيش حالة من "الطلاق الصامت" الذي يهدد بشل قدرة الاتحاد الأوروبي في منعطف تاريخي حرج.

الضعف الداخلي جرد ماكرون من قدرته على اتخاذ قرارات كبرى ذات تبعات مالية، إذ لم يعد يملك "دفتر شيكات" سياسيا ليصرفه في بروكسل

الخيانة في بروكسل: كواليس "الانقلاب" الفرنسي

ملف الأصول الروسية المجمدة الذي كان موضوع القمة الأساس كشف عن عمق الأزمة بين برلين وباريس. جاء المستشار الألماني الجديد، فريدريش ميرتس، إلى بروكسل حاملا مشروعا طموحا لاستخدام 210 مليارات يورو من الأصول السيادية الروسية المجمدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية في تعويم نظام كييف بشكل مباشر، في خطوة تمثل تحولا جذريا عن العقيدة الألمانية التي طالما اتسمت بالتردد القانوني.

ميرتس، المدعوم بانتصار انتخابي قوي وتفويض لإنهاء حقبة "التردد الشولتسي" (نسبة لسلفه أولاف شولتس)، كان يعتقد أنه يمتلك شريكا يعتمد عليه في الإليزيه.

في الأسابيع التي سبقت القمة، لم تبد باريس اعتراضا علنيا. لكن في الكواليس، كان فريق إيمانويل ماكرون يزرع الألغام. الحجة الفرنسية كانت قانونية في ظاهرها، لكنها مالية في جوهرها. إذ حذر مستشارو الرئيس من أن استخدام الأصول قد يتطلب من الدول الأوروبية تقديم "ضمانات سيادية" لتغطية المبلغ في حال أُجبرت أوروبا قانونيا على إعادة الأموال لموسكو مستقبلا.

وتلك تحديدا كانت العقدة التي انفجرت ببروكسل: فرنسا، بديونها التي تضخمت لتتجاوز الحدود الآمنة، وعجزها المالي المزمن، لم تكن في موقع تحمل عبء إصدار ضمان وطني بمليارات اليورو.

النتيجة جاءت صاعقة للمستشار الألماني. ففي اللحظة الحاسمة، انضم ماكرون إلى المعسكر الرافض، مصطفا ببراغماتية فجة مع دول مثل بلجيكا وإيطاليا. وصف دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى المشهد بدقة قائلا: "لقد خان ماكرون ميرتس، وهو يعلم أن هناك ثمنا سياسيا سيدفعه، لكنه ضعيف جدا لدرجة أنه لم يكن لديه خيار سوى الاختباء خلف جورجيا ميلوني".

وهكذا انتهى الطموح الألماني بتسوية باهتة: قرض بقيمة 90 مليار يورو، وهو حل "ترقيعي" لا يحل المعضلة الإستراتيجية، ولكنه يحفظ ماء الوجه مؤقتا، على أن الموقف رسخ قناعة في برلين بأن باريس لم تعد شريكا موثوقا، بل عبئا يجب إدارته.

بين "الجنرال" ميرتس و"البطة العرجاء" ماكرون

برغم الدوافع المالية المفهومة للخلاف، فإنه لا يمكن فصل هذه الصفحة المتوترة من العلاقات الثنائية عن الديناميات الشخصية والسياسية للزعيمين. ميرتس، الذي وصل إلى المستشارية في مايو/أيار 2025، يمثل تيارا ألمانيا جديدا أكثر حزما وأقل رومانسية تجاه فرنسا، ولا يحمل "عقدة الذنب" التاريخية التي كبلت أسلافه، وهو يرى في أوروبا سوقا يجب حمايتها، وقوة يجب تسليحها. خطته لإطلاق إنفاق دفاعي وبنية تحتية بقيمة تريليون يورو للعقد القادم تعكس ألمانيا جديدة واثقة، مستعدة لتحمل تكاليف القيادة.

على النقيض تماما، يقف ماكرون في النصف الثاني من ولايته الأخيرة، محاصرا بلقب "البطة العرجاء". الرئيس الفرنسي مكبل بجمعية وطنية (برلمان) معادية، واضطرابات اجتماعية، وصعود مخيف لليمين المتطرف الذي ينتظر على أحر من الجمر انقضاء ولايته في 2027.

هذا الضعف الداخلي جرد ماكرون من قدرته على اتخاذ قرارات كبرى ذات تبعات مالية، إذ لم يعد يملك "دفتر شيكات" سياسيا ليصرفه في بروكسل. لقد حدث تبادل أدوار كامل: فلسنوات كان الإليزيه يشكو من ضعف برلين وترددها، لكن الآن لدينا مستشار في برلين يفهم الجيوبوليتيكا، ويريد الفعل، لكن باريس عاجزة عن الوفاء بجانبها من المهمة.

الاقتصاد كساحة حرب: معضلة "ميركوسور" والديون

تجلت الهوة السحيقة بين البلدين في الملف الاقتصادي، وتحديدا في اتفاق التجارة مع دول أمريكا الجنوبية (ميركوسور). بالنسبة لألمانيا، الدولة التي يعتمد اقتصادها على التصدير الصناعي، يعتبر هذا الاتفاق شريان حياة لفتح أسواق جديدة تعوض البرود مع الصين والحمائية الأمريكية مع سياسات دونالد ترمب الانعزالية. ميرتس ضغط بكل قوته لإتمام الاتفاق الذي استغرق ربع قرن من المفاوضات.

لكن ماكرون كان ينظر للأمر من زاوية مختلفة تماما: زاوية البقاء السياسي. المزارعون الفرنسيون، الذين يمثلون قوة ضغط هائلة، يرون في الاتفاق تهديدا وجوديا. ولأن ماكرون لا يملك رفاهية إغضاب الشارع الفرنسي أكثر، فقد لجأ إلى "التخريب الدبلوماسي". والمفارقة التاريخية هنا هي تحالف ماكرون (الليبرالي المؤيد لأوروبا) مع جورجيا ميلوني (اليمينية المتشككة) لعرقلة الاتفاق وتأجيله قدر الإمكان.

الفارق الجوهري متأتٍ من أن ألمانيا تنظر للاقتصاد من منظور "النمو والأسواق"، بينما تنظر فرنسا إليه حاليا من منظور "الحماية والديون". هذا التباين يجعل التوفيق بين النموذجين شبه مستحيل في المدى المنظور. ألمانيا تخشى أن تتحول أوروبا إلى "فرنسا كبيرة" مثقلة بالديون والروتين، وفرنسا تخشى أن تفرض ألمانيا انضباطا ماليا يؤدي لانفجار اجتماعي في باريس.

ميرتس، المحافظ التقليدي، وافق مؤخرا على إجراءات دفاع تجارية ضد واردات الصلب الصيني، وأرسل قوة رمزية مع سبع دول أوروبية أخرى بينها فرنسا لدعم الدانمارك في غرينلاند، وهو ما يعد خروجا عن السياسات الليبرالية الألمانية الكلاسيكية

الدفاع: عندما تتلاشى الثقة في "طائرات الورق"

لعل أخطر مؤشرات الأزمة هو ما يحدث في قطاع الدفاع، أي القطاع الذي يتطلب أقصى درجات الثقة الإستراتيجية المتبادلة. المشروع المشترك لنظام القتال الجوي المستقبلي (FCAS)، الذي تبلغ قيمته التقديرية 100 مليار يورو، يترنح. الخلاف ظاهريا تقني وصناعي بين شركتي "داسو" الفرنسية و"إيرباص" (بقيادتها الألمانية) حول حقوق الملكية الفكرية وتقاسم العمل. لكن في العمق، فإن الخلاف إستراتيجي بحت.

برلين، التي خصصت صندوقا خاصا بقيمة 100 مليار يورو لتحديث جيشها (البوندسفير) فور اندلاع حرب أوكرانيا، بدأت تشعر بأن باريس تتعامل مع المشاريع المشتركة كآلية لإنقاذ صناعتها الوطنية بأموال دافعي الضرائب الألمان، دون تقديم تكنولوجيا حقيقية أو شراكة متكافئة. نفاد صبر ميرتس دفعه للتلويح ببدائل أخرى، بما في ذلك شراء منظومات جاهزة (أمريكية أو بريطانية) أو الدخول في شراكات مع دول أخرى.

إذا انسحبت ألمانيا فعليا من مشروع (FCAS)، فإن ذلك سيعني نهاية حلم "الاستقلال الإستراتيجي الأوروبي" في مجال الصناعات الدفاعية.

فرنسا وحدها لا تملك القدرة المالية لتطوير طائرة جيل سادس، وألمانيا لن تنتظر المزاج الفرنسي المتقلب في ظل التخلي الأمريكي بينما الأخطار الروسية على الأبواب. هذا التباعد يأتي في وقت حرج، حيث يتفق الطرفان نظريا على ضرورة بناء "ركن أوروبي" داخل الناتو، لكنهما يختلفان جذريا حول كيفية بنائه ومن يقوده.

المفارقة الكبرى: أوروبا "فرنسية" بنكهة ألمانية

من سخرية القدر أن الاتحاد الأوروبي في عام 2026 يبدو، من الناحية النظرية، أكثر "فرنسية" من أي وقت مضى. الأفكار التي نادى بها ماكرون لسنوات، مثل "السيادة الأوروبية"، و"الحمائية التجارية"، و"شراء المنتج الأوروبي"، و"إصدار ديون مشتركة" و"الجيش الأوروبي" أصبحت جزءا من القاموس السياسي في بروكسل وبرلين.

حتى ميرتس، المحافظ التقليدي، وافق مؤخرا على إجراءات دفاع تجارية ضد واردات الصلب الصيني، وأرسل قوة رمزية مع سبع دول أوروبية أخرى بينها فرنسا لدعم الدانمارك في غرينلاند، وهو ما يعد خروجا عن السياسات الليبرالية الألمانية الكلاسيكية.

لكن المشكلة تكمن في أن انتصار "الأفكار الفرنسية" تزامن مع لحظة انهيار قدرة باريس على الفعل. الأفكار فرنسية، لكن التنفيذ والتمويل والقيادة أصبحت ألمانية حصرا. وهذا يخلق حساسية مفرطة في باريس، وشعورا بالاستياء في برلين.

الألمان يشعرون أنهم يُدفعون لتبني سياسات حمائية لا تخدم مصالحهم التصديرية فقط لإرضاء فرنسا، بينما الفرنسيون يشعرون بأن ألمانيا "تسرق" أجندتهم السياسية وتنفذها بطريقتها الخاصة التي تهمش باريس.

وثمة شعور متزايد في بروكسل بأن فرنسا تعطي الأولوية للمصالح الوطنية الضيقة على مصالح الاتحاد. العبارة القديمة القائلة إن فرنسا هي "كلمات، كلمات، كلمات، ولا فعل" عادت لتتردد في أروقة المفوضية الأوروبية، ولكن هذه المرة بمرارة أكبر لأن البديل الألماني بات جاهزا ومستعدا للتحرك منفردا أو مع تحالفات جديدة.

السيناريوهات القاتمة: هل يملأ الفراغ "تحالف الراغبين"؟

الأفق في المديين القريب والمتوسط لا يبشر بالخير للعلاقات الثنائية، والضغوط مرشحة للتصاعد لعدة أسباب بنيوية وظرفية:

* غياب الكيمياء السياسية: لا يوجد أي قاسم مشترك بين ميرتس وماكرون سوى الضرورة.

الأول يمثل يمين الوسط العملي، والثاني يمثل ليبرالية نخبوية مأزومة.

* الانتخابات الفرنسية 2027: كلما اقتربنا من نهاية ولاية ماكرون، أصبحت فرنسا أكثر انغلاقا على ذاتها، وأكثر تشددا في المواقف القومية لقطع الطريق على اليمين المتطرف، مما يعني المزيد من الصدامات مع برلين.

* العامل الأمريكي: عودة الانعزالية الأمريكية أو الضغوط التجارية من واشنطن ستجبر أوروبا على خيارات صعبة. ألمانيا ستحاول عقد صفقات لإنقاذ صناعتها، بينما ستحاول فرنسا بناء حصون حمائية، وهما مساران متضادان.

في ظل هذا الشلل، قد نشهد ظهور تكتلات جديدة داخل الاتحاد. ميرتس أظهر استعدادا للعمل مع "تحالف الراغبين" الذي يشمل بريطانيا (خارج الاتحاد) وبولندا ودول البلطيق، خاصة في ملفات الأمن والدفاع.

هذا التوجه يهمش فرنسا جيوسياسيا وينقل مركز الثقل الأوروبي بوضوح نحو الشرق والشمال، بعيدا عن الوسط الكارولنجي القديم- أي إمبراطورية الفرنجة التي ضمت فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا.

التالي: إدارة التدهور، بدلا من الحل

لا يمكن بحال الزعم أن العلاقات الألمانية الفرنسية تمر بـ"سحابة صيف". نحن أمام تغير مناخي كامل في بيئة العلاقات الأوروبية. ألمانيا استعادت وعيها الجيوسياسي، وقررت أنها لا تستطيع انتظار فرنسا حتى تتعافى من أمراضها المالية والسياسية. وفرنسا، في المقابل، تقاتل بشراسة للحفاظ على مكانتها كقوة عظمى دبلوماسية رغم تآكل قواعد قوتها المادية.

إن سيناريو "الطلاق" الكامل غير وارد نظرا للتشابك الاقتصادي والمؤسسي العميق، لكن السيناريو الأقرب للواقع هو صيغة من "التعايش البارد": علاقة وظيفية بحدها الأدنى، خالية من الدفء السياسي أو الرؤية المشتركة الكبرى.

ستستمر برلين في الدفع نحو الحلول العملية والاتفاقات التجارية والتسليح، فيما ستستمر باريس في محاولة وضع الخطوط الحمراء واستخدام حق النقض (الفيتو) الضمني.

الخطر الحقيقي ليس في الخلاف الثنائي بحد ذاته، بل في الرسالة التي يرسلها هذا الخلاف للعالم: أوروبا بلا رأس، وبلا محرك.

وفي عالم يتسم بصعود القوى المفترسة وعودة صراعات القوى العظمى، فإن هذا الفراغ القيادي في قلب القارة العجوز قد يكون الدعوة المفتوحة لأزمات لا يمكن احتواؤها.

إن ميرتس قد يكون ربح جولة "الواقعية السياسية"، لكن أوروبا قد تكون خسرت روحها التضامنية، وماكرون قد يكون ربح معركة "السيادة الوطنية"، لكنه خسر قيادة القارة. وبين هذا وذاك، يقف المشروع الأوروبي عند مفترق طرق خطير، حيث لم يعد السؤال "إلى أين نتجه؟" بل "هل يمكننا التحرك معا أصلا؟".

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة