- غزة بعد الاتفاق.. غارات على القطاع وشهيدان في الضفة

- الرئيس اللبناني: التفاوض ضرورة حتى مع العدو

- أميركا قدمت مقترح هدنة بالسودان.. وترحيب من الجيش والدعم السريع

- كيف ينفذ سموتريتش خطته لاحتلال الضفة الغربية؟

- نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

- نتنياهو: لم نغير الشرق الأوسط فحسب بل غيرنا أنفسنا أيضاً

- الفاشر: الجنائية الدولية ستفتح تحقيقاً بشأن "الجرائم" التي اُرتكبت في المدينة، ومُسيرات تقصف مناطق في غرب كردفان

- كشف أسرار المقاتلة الصينية الشبحية الغامضة "جيه-36"

- الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون بإعدام أسرى فلسطينيين

- إسرائيل تهدم منزلين في بيت لحم واعتداءات للمستوطنين بنابلس

- بين تصريحات عون وحزب الله.. أزمة لبنان "تتجه إلى المجهول"

- الرئيس اللبناني: لا خيار أمامنا سوى التفاوض لتحقيق الاستقرار

- بعد فضيحة "الفيديو المسرب".. ما مصير المعتقل الفلسطيني؟

- وزير الداخلية الأميركي: الإمارات شريك استراتيجي بسباق الطاقة

- نتنياهو: لن تكون هناك قوات تركية في غزة

- دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي وبيراميدز في مواجهات عربية صعبة

- خان يؤكد اختصاص الجنائية الدولية بجرائم دارفور ويدعو إلى المساهمة بالأدلة

- حرب السودان: "لم يعد ممكناً للعالم ادّعاء الجهل" - الغارديان

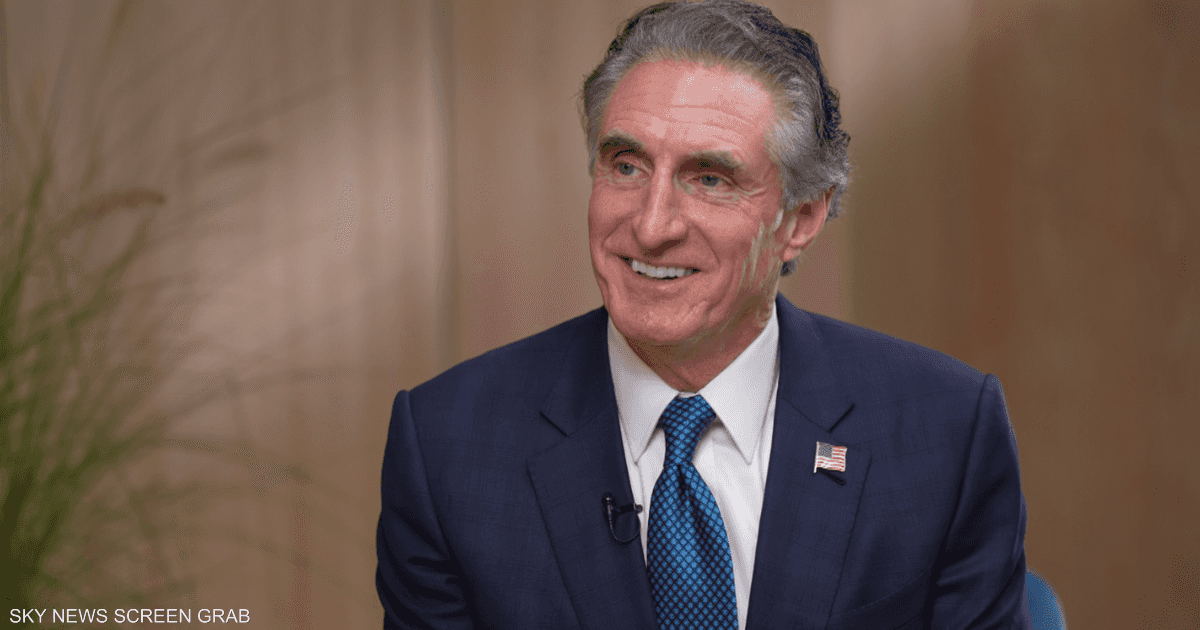

روي كاساغراندا: تحالف الصهيونيتين اليهودية والمسيحية صفقة مع الشيطان

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

لماذا تسقط الحضارات؟ هل هو قانون حتمي أن كل صعود يتبعه أفول، وأن "تخمة الثراء" تقتل الابتكار وتؤدي حتمًا إلى الكسل والجمود؟ وفي عالمنا اليوم، هل الأزمة التي نعيشها، سواء في العالم العربي الباحث عن بوصلة أو في الغرب الذي تظهر عليه أعراض التراجع، هي أزمة أنظمة سياسية؟ أم أنها، في جوهرها، أزمة قيادة عالمية؟

هذه الأسئلة الكبرى، التي تمتد من التاريخ القديم إلى صراعات الحاضر المشتعلة، تقع في صميم هذا الحوار الاستثنائي مع الدكتور روي كاساغراندا، أستاذ الدراسات الحكومية وخبير شؤون الشرق الأوسط، الذي يشتهر بنهجه المتعدد التخصصات لتحليل جذور الظواهر السياسية والنفسية والتاريخية.

اقرأ أيضا

list of 2 items* list 1 of 2 القانون الدولي للهجرة.. نسق جديد في الفكر العربي

* list 2 of 2 فيلسوفة جزائرية: "التحديث القسري" والرأسمالية قتلا روح المرأة المسلمة end of list

وتستضيف الجزيرة نت أستاذ الدراسات الحكومية وخبير شؤون الشرق الأوسط في كلية أوستن المجتمعية (ACC)، روي كاساغراندا، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الدراسات الجرمانية من جامعة تكساس في أوستن. تتميز رؤيته الأكاديمية باعتمادها على نهج متعدد التخصصات يجمع بين السياسة والتاريخ والاقتصاد وعلم النفس، لفهم الظواهر المعقدة وأسبابها الجذرية، مستلهمًا في ذلك فلسفة ابن سينا.

لا يكتفي كاساغراندا بتشخيص "أعراض الأفول" التي يراها في الولايات المتحدة والعالم العربي على حد سواء، بل يغوص في أعماق القضية الأكثر تعقيدًا: الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل.

في هذا التحليل العميق، يفكك كاساغراندا هذا الدعم، ليس باعتباره نتاجًا للوبي فقط، بل كاشفًا عن جذور أعمق: بدءًا من التماهي التاريخي لأميركا مع إسرائيل كـ"مشروع استعماري" قام على أنقاض شعوب أصلية، ومرورًا بالمصالح الاستراتيجية لإبقاء المنطقة في حالة فوضى، وصولًا إلى المفارقة المذهلة للدوافع الداخلية التي تشمل تيارات معادية للسامية وصهيونية مسيحية تؤمن بنبوءات نهاية العالم.

انطلاقًا من هذا التشخيص، يقدم كاساغراندا رؤية صادمة للحل، معتبرًا أن "حل الدولتين" قد مات إكلينيكيًا، وأن المخرج الوحيد يكمن في دولة علمانية واحدة، وهو ما يتطلب مسار مصالحة شبيه بنموذج جنوب أفريقيا، يبدأ برفع الدعم الدولي عن إسرائيل، والأهم كما يقول، بمعالجة الجانب النفسي لصدمة الهولوكوست التي ألحقتها أوروبا باليهود، والتي تُمارس اليوم بشكل مأساوي في أرض لم تكن يومًا طرفًا فيها.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

*

انطلاقًا من المفارقة التي طرحتَها حول وجود خطوط حمراء لحرية التعبير في الولايات المتحدة، خاصةً فيما يتعلق بقضايا مثل فلسطين والعراق ، هل يمكن القول إن هذه الحساسية المفرطة لا تنبع فقط من السياسة المعاصرة، بل من تماهٍ تاريخي أعمق؟ بمعنى آخر، هل قمع النقد الموجه لإسرائيل هو في جوهره آلية دفاع أميركية لحماية سرديتها التأسيسية الخاصة، نظرًا للتشابه بين قيام الدولتين على أنقاض شعوب أصلية؟

أمضت الولايات المتحدة مدة قرنين ونصف قرن وهي تحاول إنكار حقيقة كونها مشروعًا استعماريًا. فالمستعمر ليس شخصًا عاديًا، بل هو من يذهب إلى أرض الآخرين فيسرقها ويقتل أهلها أو يطردهم ويضعهم في معسكرات اعتقال ثم يستوطنها. ولهذا السبب، تشعر الولايات المتحدة بتقارب عميق مع إسرائيل، ومع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا سابقًا.

أمضت الولايات المتحدة مدة قرنين ونصف قرن وهي تحاول إنكار حقيقة كونها مشروعًا استعماريًا. فالمستعمر ليس شخصًا عاديًا، بل هو من يذهب إلى أرض الآخرين فيسرقها ويقتل أهلها أو يطردهم ويضعهم في معسكرات اعتقال ثم يستوطنها. ولهذا السبب، تشعر الولايات المتحدة بتقارب عميق مع إسرائيل، ومع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا سابقًا.

يغفل الكثيرون عن حقيقة أن الولايات المتحدة مارست الفصل العنصري (Segregation) قبل جنوب أفريقيا بوقت طويل، فكلمة "أبارتايد" ليست سوى الترجمة الهولندية لمصطلح "الفصل". وعندما شرعت حكومة جنوب أفريقيا في تطبيق نظام الفصل العنصري عام 1949، كانت في الواقع تستنسخ النموذج الأميركي الذي كان لا يزال ساريًا آنذاك.

ومن المفارقات التاريخية أن الولايات المتحدة لم تتخلَّ عن دعمها لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا إلا في الثمانينيات وتحت ضغط الرأي العام. ورغم ذلك، نجد اليوم أن الخطاب المناهض للمهاجرين في أميركا ما هو إلا صدى لتلك الأيديولوجية القديمة التي تأسس عليها الفصل العنصري.

ترى الولايات المتحدة في إسرائيل تحقيقًا لرغباتها الدفينة، فهي تجسيد لدولة الفصل العنصري التي تتمنى أن تظل عليها، ونموذج لمشروع استعماري نجح في طرد سكانه الأصليين. لكن الدافع الأساسي لدعمها يتجاوز هذا التعاطف الأيديولوجي، وينقسم إلى شقين: أولًا، تُستخدم إسرائيل كأداة أميركية لزرع الفوضى في الشرق الأوسط وتفتيت الصف العربي ومنعه من التوحد. وثانيًا، تدعم أقليةٌ أميركية نافذة إسرائيل بدوافع معادية للسامية، حيث يفضلون بقاء اليهود هناك بدلًا من قدومهم إلى الولايات المتحدة.

وينطبق منطق مشابه على أوروبا، فألمانيا تدعم إسرائيل كوسيلة للتكفير عن الهولوكوست، وهو ما يمثل ظلمًا فادحًا بحق الفلسطينيين الذين لا علاقة لهم بما حدث تاريخيًا في أوروبا.

ترى الولايات المتحدة في إسرائيل تحقيقًا لرغباتها الدفينة، فهي تجسيد لدولة الفصل العنصري التي تتمنى أن تظل عليها، ونموذج لمشروع استعماري نجح في طرد سكانه الأصليين. لكن الدافع الأساسي لدعمها يتجاوز هذا التعاطف الأيديولوجي، وينقسم إلى شقين: أولًا، تُستخدم إسرائيل كأداة أميركية لزرع الفوضى في الشرق الأوسط وتفتيت الصف العربي ومنعه من التوحد. وثانيًا، تدعم أقليةٌ أميركية نافذة إسرائيل بدوافع معادية للسامية، حيث يفضلون بقاء اليهود هناك بدلًا من قدومهم إلى الولايات المتحدة.

يُضاف إلى ذلك وجود كراهية عميقة للمسلمين والعرب في أوروبا والولايات المتحدة، حيث يحتفل جزء من السكان هناك في كل مرة تقتل فيها إسرائيل مسلمًا أو عربيًا. وهنا تكمن المفارقة المأساوية، فكثير من الفلسطينيين ينحدرون من أصول يهودية تاريخيًا، لكنهم اعتنقوا المسيحية والإسلام لاحقًا، وهم اليوم يُقتلون على أيدي يهود أوروبيين. بهذا المعنى، فإن إسرائيل تحقق حلم هتلر: إخراج اليهود من أوروبا، ثم جعلهم يقتلون من هم يهود جينيًا.

لقد سمح الشعب اليهودي في إسرائيل بأن يُستخدم كأداة في أيدي معادين للسامية، ويبقى الأمل في أن يدركوا يومًا ما هذه الحقيقة، فيستعيدوا إنسانيتهم ويعترفوا بحجم القسوة التي ألحقوها بالشعب الفلسطيني.

وعندما يبلغون هذه القناعة، سيجدون أنفسهم مضطرين للتفاوض بجدية من أجل التوصل إلى تسوية حقيقية. وهذا تحديدًا هو ما يمثل كابوسًا للولايات المتحدة، فإذا تم التوصل إلى اتفاق سلام، سيتحول الشرق الأوسط إلى منطقة أكثر استقرارًا وإنتاجية، وهو ما يتعارض تمامًا مع المخططات الأميركية للمنطقة.

*

إلى أي مدى يمكن القول إن التأثير الفعلي للوبي الإسرائيلي لا يكمن فقط في قدرته على الضغط المباشر على صناع القرار، بل في نجاحه في التماهي مع تيارات أيديولوجية وتاريخية عميقة داخل المجتمع الأميركي نفسه؟ وهل السياسة الخارجية الأميركية تجاه إسرائيل نتاجُ هيمنة اللوبي، أم شيء آخر؟

يتسم الوضع بالتعقيد الشديد.. صحيح أن اللوبي الإسرائيلي يهيمن على سياسيين كثيرين، لكن الشعب الأميركي هو من يعيد انتخابهم، مما يخلق حلقة مفرغة من التأييد المتبادل، حتى وإن كان التلاعب بالرأي العام حاضرًا. المشكلة الحقيقية تكمن في وجود خلل أعمق في نظرة الولايات المتحدة للعالم.

ويحدوني الأمل أن يبدأ الإسرائيليون والأميركيون يومًا في التساؤل: "لماذا نفعل كل هذا؟". ففي نهاية المطاف، ما الذي يجنيه الإنسان من هذا الصراع؟ لا أحد يأخذ معه شيئًا بعد موته، فما هو الإرث الذي لا يُخلَّف سوى سجلٍّ دامٍ من القتلى والمشردين الفلسطينيين، والقتلى الإسرائيليين، واللبنانيين، والسوريين، والأردنيين، والمصريين، الذين أزهقت أرواحهم ثمنًا لأوهام وتمثيل أدوار تاريخية زائفة تعود لآلاف السنين؟

لا أستطيع أن أفهم الهدف من كل هذا، فهل الرغبة في العيش في مجتمع ناطق بالعبرية تستحق كل هذا البؤس وسفك الدماء؟ إن إحياء اللغة العبرية في حد ذاته أمرٌ رائع، ولكن لا يجوز أن يكون ثمنه كل هذه المآسي الإنسانية. وما يبعث على الأمل اليوم هو أن أعدادًا كبيرة من اليهود في أوروبا وأميركا أدركوا أن هذا المسار خاطئ ولا يمكن أن يستمر، وبدأت أصواتهم المعارضة ترتفع بقوة ووضوح.

تربطني علاقات شخصية عزيزة بالعديد من اليهود، ومن هذا المنطلق، تبدو لي فكرة حصر وجودهم في شريط ضيق من الأرض كشكل آخر من أشكال الفصل العنصري.. إنني أتمنى أن يعيش اليهود في كل مكان بسلام ووئام مع الجميع، كما كانت حالهم تاريخيًا في الشرق الأوسط.

فإحدى المآسي الكبرى لقيام دولة إسرائيل لا تكمن في المعاناة التي لحقت بالشعب الفلسطيني فحسب، بل تمتد لتشمل تدمير مجتمعات يهودية عريقة كانت جزءًا لا يتجزأ من نسيج اليمن والمغرب ومصر والعراق، وهو ما يمثل خسارة فادحة للبشرية جمعاء.

أؤمن بشدة أن التنوع الثقافي هو ما يمنح الجنس البشري قوته، ولا أرغب أن نشهد تحوّل العالم إلى مجتمع متجانس يتحدث فيه الجميع لغة واحدة ويمارسون نفس الأنشطة. ومن هذا المنطلق، أرى أن إسرائيل قد سرّعت من هذا التوجه السلبي، حيث جعلت الشرق الأوسط -الذي كان تاريخيًا ملتقى للأديان والثقافات- مكانًا أكثر تجانسًا بشكل قسري، وهذا سبب جوهري آخر يدفعني للاعتقاد بأن قيامها كان خطأ.

*

كيف يمكن فهم وتحليل التحالف الاستراتيجي بين الصهاينة اليهود والصهاينة المسيحيين في الولايات المتحدة، بالنظر إلى أن هذا التحالف يقوم على مفارقة عميقة: عقيدة مسيحية إقصائية ترى في اليهود أداة لتحقيق نبوءة بدلًا من كونهم حلفاء حقيقيين؟

يشكل الصهاينة المسيحيون شريحة كبيرة من سكان الولايات المتحدة قد تصل إلى 30%، ويقوم معتقدهم على أن المسيحية هي السبيل الحصري للخلاص، ويعني هذا ضمنيًا أن أتباع جميع الديانات الأخرى، من يهود ومسلمين وهندوس وبوذيين وغيرهم، مصيرهم الهلاك الأبدي. بل إن الكثيرين منهم، وغالبيتهم من البروتستانت، يذهبون إلى أبعد من ذلك، حيث لا يعتقدون حتى بإمكانية نجاة الكاثوليك، مما يعكس نظرة إقصائية ضيقة للغاية لمفهوم الخلاص.

ولا يُعرف دين آخر يتبنى هذا المنهج الإقصائي، فالإسلام يقرّ بأن لأهل الكتاب طريقًا إلى النجاة، والبوذية تحث أتباعها على التعلم من الديانات الأخرى. لذا، من المستغرب أن نجد هذا التعصب متجذرًا في هذه المجموعة تحديدًا، التي يعتقد معظم أفرادها أن عليهم تسريع معركة "هرمجدون" لضمان عودة المسيح. وهم يؤمنون بأن السبيل إلى ذلك هو دفع إسرائيل لإشعال حرب عالمية ثالثة كارثية يهلك فيها المليارات، ليأتي المسيح بعدها وينقذ أتباعه المؤمنين.

وإنه لمنتهى الغرور أن يعتقد هؤلاء أنهم يفهمون الخطة الإلهية، وأن بإمكانهم التلاعب بإرادة الله بمجرد تسليح دولة ما. لكن هذا هو إيمانهم الراسخ، وقد كرسوا الكثير من الجهد والمال في سبيل تحقيق هذا الهدف.

يثير الدهشة عدد الصهاينة اليهود المستعدين للتحالف مع الصهاينة المسيحيين، الذين لا يخفون كراهيتهم لليهود أصلًا، ولا يدعمونهم حبًا فيهم، بل إيمانًا منهم بأنهم سيكونون شرارة الحرب العالمية الثالثة. يبدو أن هؤلاء الصهاينة قد عقدوا صفقة مع الشيطان، حيث تحالفوا مع من لن يترددوا في إبادتهم، ظنًا منهم أن هذا يخدم مصالحهم الاستراتيجية، وهو ما يُعتبر خطأ فادحًا.

وتتجلى فداحة هذا الخطأ في صعود اليمين المتطرف داخل الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار خوفًا عميقًا لدى الأميركيين اليهود، ودفع الآلاف منهم إلى السعي للحصول على الجنسية الألمانية كطريق محتمل للهروب. ومن المفارقات التاريخية المرعبة أن تصبح ألمانيا اليوم ملاذًا آمنًا يُحتمل أن يلجأ إليه اليهود هربًا من أميركا. إن مجرد وجود مثل هذه النقاشات في عصرنا هو بحد ذاته أمر يبعث على القلق الشديد.

*

ما هي الشروط السياسية والقيادية والنفسية التي يجب تحقيقها لحل القضية الفلسطينية العادلة؟ وكيف أجهزت إسرائيل على النسيج التعددي التاريخي للمنطقة؟

آمل أن نصل قريبًا إلى لحظة تاريخية مفصلية كتلك التي شهدتها جنوب أفريقيا عام 1987، عندما بدأت مفاوضات سرية لإنهاء نظام الفصل العنصري. لقد جاء ذلك القرار الحاسم بعد 20 عامًا من "حروب الحدود" التي خاضتها في ناميبيا وأنغولا وزامبيا وزيمبابوي، وهي صراعات أنهكتها أخلاقيًا وماليًا، إذ لا يمكن لأي دولة أن تقاتل على مدى عقدين من الزمن دون أن تواجه عواقب وخيمة.

وينطبق هذا النموذج على الإسرائيليين الذين خاضوا حروبًا حدودية أطول أمدًا وأكثر تكرارًا في لبنان وسوريا ، لكنهم تمكنوا من الاستمرار بفضل الدعم الهائل الذي يتلقونه من ألمانيا والولايات المتحدة. ولو انقطع هذا الدعم، لأُجبرت إسرائيل على الجلوس إلى طاولة المفاوضات على الفور.

ويحدوني الأمل أن تصل إسرائيل إلى نقطة تفقد فيها دعمها العالمي، وحينها لن يعود العالم قادرًا على تجاهل جرائمها، مما سيجبرها حتمًا على التفاوض. وعندما يحدث ذلك، أتمنى أن تبرز قيادة من طراز صلاح الدين، تتحلى بالرحمة والتسامح، لأنه بدون مسار للحقيقة والمصالحة -على غرار نموذجيْ جنوب أفريقيا ورواندا- سيستمر هذا الصراع لقرون.

ويحدوني الأمل أن تصل إسرائيل إلى نقطة تفقد فيها دعمها العالمي، وحينها لن يعود العالم قادرًا على تجاهل جرائمها، مما سيجبرها حتمًا على التفاوض. وعندما يحدث ذلك، أتمنى أن تبرز قيادة من طراز صلاح الدين، تتحلى بالرحمة والتسامح، لأنه بدون مسار للحقيقة والمصالحة -على غرار نموذجيْ جنوب أفريقيا ورواندا- سيستمر هذا الصراع لقرون.

يجب أن نصل إلى لحظة تاريخية يُدعى فيها الجميع إلى الاعتراف بما فعلوه ونيل الصفح، وبذلك فقط يمكننا طي صفحة الماضي والمُضي قدمًا نحو المستقبل.

أما فكرة حل الدولتين التي يطرحها الجميع، فيمكن القول إنها قائمة بالفعل، فالسلطة الفلسطينية تمثل دولة، وإسرائيل هي الدولة الأخرى، ومن الواضح أن هذا الترتيب لم يكن هو الحل. إن ما نحتاجه حقًا هو حل الدولة العلمانية الواحدة، التي تضمن أمن السكان اليهود وحريتهم في العبادة إلى الأبد. فإذا تأسست دولة كهذه، سيتحقق سلام دائم لأنه لن يعود هناك سبب جوهري للصراع.

وعندها، يحدوني الأمل أن تعود الجاليات اليهودية مجددًا إلى المغرب ومصر واليمن وسوريا والعراق، لنتمكن من إعادة إحياء تلك المجتمعات العريقة التي لم يفت الأوان بعدُ لإنقاذها.

وعندما يتحقق ذلك، سيعود الشرق الأوسط إلى طبيعته التاريخية كملتقى للأديان والثقافات، ففكرة اقتصاره على دين واحد هي فكرة غريبة ومنافية للتاريخ. وقد شهدتُ هذا التسامح الأصيل بأم عيني في مصر قبيل الربيع العربي عام 2011، إذ عقب تفجير كنيسة بالإسكندرية، أكدت لي سيدة مسيحية أن "الغالبية العظمى من المصريين يدركون أننا بحاجة لبعضنا البعض، وأننا أمة واحدة لا تنفصل".

وبالفعل، في يوم عيد الميلاد القبطي التالي للحادث، رأيت مسلمين يشكلون درعًا بشريًا حول كنيسة، حاملين لافتات كُتب عليها: "إذا أردتم قتل مسيحيينا، فعليكم أن تقتلونا أولًا".. تلك اللحظة المؤثرة هي التي جسدت الشرق الأوسط الذي أعرفه وأحبه.

بطريقة ما، يجب تذكير الشعب اليهودي بأنه جزء لا يتجزأ من نسيج المنطقة، ومساعدته على الخروج من صدمة الهولوكوست التي ألحقتها به أوروبا، وليس الشرق الأوسط. إنهم يمارسون صدمتهم في مكان لم يتعرضوا فيه تاريخيًا لمثل هذه الإبادة، فالمرء حين يكون تحت تأثير الصدمة قد يتصرف بجنون، فيصب غضبه على طرف ثالث بريء بدلًا ممن آذاه بالفعل.

لذا، يتعين على العالم العربي أن يفسح مجالًا للإسرائيليين للتعبير عن هذه الصدمة، وأن يقرّ بما حدث لهم في أوروبا، على أمل أن يهدأ هذا الألم قليلًا، بالقدر الذي يسمح فقط ببدء مفاوضات حقيقية وعقلانية.

*

بالنظر إلى دعوتك لظهور قيادة من طراز صلاح الدين، كيف يمكن تحقيق السلام في ظل التحديين الرئيسيين التاليين: أولًا، الفكرة القائلة بأن إسرائيل ليست "دولة لديها جيش، بل جيش لديه دولة"، مما يعني أن عقليتها العسكرية تميل دائمًا نحو الحرب، وثانيًا، أن "حل الدولة الواحدة" الذي تقترحه يصطدم بالواقع الديموغرافي الذي يجعل إسرائيل ترفضه للحفاظ على أغلبيتها؟

يكمن السبب الجوهري لرفض الإسرائيليين حل الدولة الواحدة في حسابات ديموغرافية بحتة، فهم يطمحون إلى الحفاظ على أغلبية يهودية بنسبة 80%، في حين أن هذا الحل سيجعلهم أقلية لا تتجاوز 40% في البداية، وهي نسبة مرشحة للتناقص مع مرور الوقت. ويعني ذلك حتمًا أنه سيتعين عليهم قبول العيش كأقلية، وهو ما يرفضونه. ورغم أنه يمكن تفهم رغبة أي شعب في أن يكون أغلبية في وطنه، فإن هذه الرغبة تصطدم في هذه الحالة بواقع العالم الذي نعيش فيه.

فكما أن الأقباط أقلية في مصر، والمسيحيين أقلية في لبنان، والسود أقلية في الولايات المتحدة، فإن التعايش كأقلية هو جزء طبيعي من الواقع الإنساني. وليس من المنطقي أن يعلن أحدهم: "أريد أن أكون الأغلبية، وأنا مستعد للقتل في سبيل ذلك". فالسبيل العادل الوحيد لتحقيق الأغلبية يكون عبر النمو السكاني الطبيعي، أما القتل فهو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وفي نهاية المطاف، سيتعين على الإسرائيليين أن يدركوا هذه الحقيقة البديهية إذا أرادوا استعادة إنسانيتهم.

وهنا يكمن التشابه التاريخي مع الصليبيين، الذين كانوا أيضًا بمثابة جيش بلا دولة أسس مملكة القدس ، لكن صلاح الدين تمكن في النهاية من إيجاد حل لهذا الوضع. ولهذا السبب تحديدًا، لا يزال نموذج صلاح الدين في القيادة والحكمة يمثل الحل الأمثل لهذا الصراع.

بالنظر إلى الجدل الدائر حول مدى ملاءمة الديمقراطية للعالم العربي، هل يمكن القول إن هذا النقاش برمته يغفل عن إشكالية أعمق وأكثر عالمية؟ وكيف يمكن أن نفهم تدهور الأنظمة السياسية في الشرق والغرب على حد سواء، ليس فقط كأزمة سياسية أو ثقافية، بل كأثر لأزمة أعمق عما نحتاجه لقيام الحكم الرشيد؟

هذا سؤال وجيه. وبادئ ذي بدء، لا يُعرف على وجه التحديد من اخترع الديمقراطية، لكن أول كيانٍ سياسيٍّ تشير السجلات إلى أنه قرر تبني هذا النظام كان دُول المُدُن في اليونان. وأنا لا أعتبر اليونان منطقةً منفصلةً عن تركيا وسوريا ومصر؛ ففكرةُ انتمائها لأوروبا وانقطاع صلتها بالشرق الأوسط هي فكرة لا معنى لها. فاليونان تنتمي إلى الشرق الأوسط -بغض النظر عن كون هذه التسمية في حد ذاتها غير موفقة، وذلك موضوع آخر- لذلك، أرى أن الديمقراطية في جوهرها مفهومٌ شرق أوسطي.

يُظهر التاريخ أن أحد أسباب صعوبة حكم العالم العربي يكمن في طبيعة الثقافة العربية نفسها، فالشخصية العربية تتسم بالاستقلالية وقوة الإرادة والاعتزاز بالرأي، وهي سمات يمكن اعتبارها ميولاً ديمقراطية متأصلة. ومن اللافت للنظر في دول الخليج، أنها رغم كونها أنظمة ملكية مطلقة، فإنها تتبنى نهجًا قريبًا من الديمقراطية، حيث يولي حكامها اهتمامًا بالغًا لآراء الناس ومشاعرهم.

وينتج عن ذلك مساهمة شعبية مباشرة في القرارات الملكية، مما يكوّن نظامًا أقرب إلى النموذج الهجين منه إلى الصورة النمطية للملكية الاستبدادية. ورغم أن هذا الوصف قد يبدو متناقضًا، فإنه يعكس وجود مكون فاعل وقوي للرأي العام. ويُعد هذا النهج ناجعًا، ليس لأنه يحقق رضا الشعوب فحسب، بل لأنه يعزز إنتاجيته أيضًا، مما يخلق حلقة إيجابية من التغذية الراجعة التي تسير في الاتجاه الصحيح.

لا تكمن المشكلة الجوهرية في العالم في نوع النظام السياسي، سواء أكان ديمقراطية أم جمهورية أم ملكية، بل في كيفية إيجاد قيادة جيدة. ففي النظام الملكي، يتخذ القرار فردٌ واحد، بينما في النظام الجمهوري، تتخذه مجموعة من الأفراد. وتُعد الولايات المتحدة جمهورية انتخابية، حيث ينتخب الشعب ممثلين يتخذون القرارات نيابةً عنه.

أما في الديمقراطية الحقيقية، فلا وجود لحكومة وسيطة، إذ يتخذ الشعب قراراته بشكل مباشر. ويُعد النموذج الأثيني أشهر ديمقراطية مباشرة على الإطلاق، وقد استمرت لنحو 80 عامًا قبل انهيارها، حيث كان الناس يصوتون مباشرة على كافة السياسات، كإصلاح الطرق أو فرض الضرائب أو إعلان الحرب، بل امتدت سلطتهم حتى إلى تحديد وجهة الجيوش وتعيين قادتها. فكل هذه القرارات كان يتخذها الجمهور مباشرة، أي الناخبون أنفسهم. بناءً على هذا، يمكن القول إنه لا توجد ديمقراطيات حقيقية في عالمنا اليوم، بل تقتصر الأنظمة القائمة على الجمهوريات والملكيات فقط.

يتطلب إنشاء ديمقراطية حقيقية وجود شعب على درجة عالية من الوعي والتعليم، لأنه هو من يمثل القيادة. أما في النظام الجمهوري، فيجب إيجاد آلية تضمن وصول قادة متعلمين ومفكرين وأكفاء إلى السلطة. وفي النظام الملكي، لا يبقى للمرء سوى أن يأمل وجود قيادة صالحة.

وقد يُحالف الحظ بعض هذه الأنظمة فتترسخ فيها ثقافة قيادة راشدة تتوارثها الأجيال. وهذا ما يتجسد في دول الخليج التي تعيش جيلها الثاني من القيادة وتستعد لاستقبال جيلها الثالث، وتشير الدلائل إلى استمرارية هذا النهج القيادي المتميز لثلاثة أجيال متتالية، وهو أمرٌ ليس مضمونًا على الإطلاق في نظامٍ ملكي وراثي، إذ من الوارد جدًا أن يكون الجيل اللاحق غير كفء.

تكمن المشكلة في العالم العربي كما في الولايات المتحدة، في افتقار الجمهور إلى المعرفة والنضج المؤسسي والتعليم اللازم لإرساء عملية تصويت مستقرة. والدليل على ذلك أن عددًا قليلاً فقط من الدول العربية أجرى انتخابات حرة ونزيهة بالفعل. ففي مصر، كانت النتائج كارثية، مما أدى إلى انتهاء التجربة بشكل سريع وفاشل، وأحد الدروس المستفادة من ذلك هو أن الآلية التي أُجريت بها الانتخابات لم تُصمم بشكل صحيح.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

ومن هنا يتضح أن تصميم الدستور أمرٌ مهم، لكن الأهم منه هو الوعي الجمعي والحالة الذهنية للناخبين. وهذا يدفعنا للتساؤل حول جدوى الانتخابات في أماكن مثل مصر والولايات المتحدة حاليًا، فالأخيرة لا تزال تشهد نتائج انتخابية صادمة تلو الأخرى. أما تونس، التي كانت الجمهورية الوحيدة التي شهدت انتخابات حرة ونزيهة، فقد صوّت شعبها في النهاية على مسارٍ يبدو وكأنه تراجع عن تلك التجربة الديمقراطية.

ولهذا السبب، فإن تجربة العالم العربي مع "الديمقراطية" -بمفهومها الشائع الذي نطلقه بانتظام وبشكل غير دقيق على دول مثل ألمانيا واليابان- كانت تجربة محدودة النطاق وقصيرة الأمد ومحلية الطابع. ومن ثم، فمن السابق لأوانه إصدار حكم نهائي عليها، ويبقى الأمل مع مرور الوقت في ألا يتلاشى هذا التوجه في العالم العربي.

تُفقدنا التقنية تدريجيًا بعض قدراتنا الأساسية، ويتجلى هذا بوضوح في اعتمادنا مثلاً على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)؛ فلم يعد أحد تقريبًا يحفظ خريطة مدينته، إذ يكفي إدخال الوجهة في الهاتف للوصول إليها دون بذل أي جهد عقلي يُذكر في تعلم معالم المكان. ونتيجةً لذلك، تراجعت ملكة حفظ الطرق لدى الكثيرين، بمن فيهم أنا شخصيًا؛ فبعد أن كنت أحفظ خرائط المدن وأتنقل بين نقاطها دون تفكير، أجد نفسي اليوم أميل إلى استخدام الخرائط تلقائيًا حتى في مساراتي المعتادة، ربما لمتابعة حركة المرور وتجنب الازدحام. لكن هذا السلوك جعلنا أكثر اعتمادية على الأجهزة، وكأننا نقلنا جزءًا من وظائف أدمغتنا إليها.

ويكمن خوفي في أننا سنواصل هذا النهج مع الذكاء الاصطناعي، فننقل إليه المزيد من قدراتنا العقلية. لا شك أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام الرتيبة والمملة -كتسجيل السيارة، أو تجديد التأمين، أو دفع الفواتير، أو تنظيم الصور- سيكون أمرًا رائعًا. لكن ما يقلقني هو أن يصل بنا الاعتماد عليه إلى درجة نصبح معها أقل ذكاءً وقدرة على التفكير النقدي. وبدلًا من أن يحررنا الذكاء الاصطناعي، قد يدفعنا إلى التوغل أعمق في نظريات المؤامرة والمعتقدات غير العقلانية، مثل فكرة أن الأرض مسطحة، مما يجعل إمكانية قيام ديمقراطية فاعلة في المستقبل أمرًا أقل احتمالًا.

نحن نرى هذا التوجه حتى في المجتمعات التي كنا نعتقد أنها مستقرة. ففي السويد على سبيل المثال، كانت نتائج الانتخابات الأخيرة مقلقة، حيث حقق اليمين المتطرف نتائج متقدمة، وهذا مؤشر على أن النظام السويدي يواجه تحديًا. ورغم أنه لم يصل إلى حد الفشل، فإن هناك مؤشرات تحذيرية واضحة على وجود خلل ما. ومن المؤسف أن هذا يبدو هو التوجه العام الذي يسير فيه العالم بأسره. لذلك، فإن النقاش حول شكل الحكومة الأنسب، سواء أكانت جمهورية انتخابية أم غيرها، هو في حقيقته إشكالية عالمية لا تقتصر على العالم العربي وحده.

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة