- لو أنت مغترب.. اعرف إزاى تشترك فى التأمينات الاجتماعية

- سوريا بعد القصف الأميركي: ملتزمون بمكافحة "داعش"

- زمن تقاطر منتظم وحارات مستقلة.. إقبال كبير على الأتوبيس الترددى.. إنفوجراف

- موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود اليوم السبت فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

- "في متناول الجميع".. خبر سار من شعبة القصابين بشأن أسعار اللحوم(فيديو)

- "الفرحة ماكملتش".. تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام فرع البرنس الجديد ب

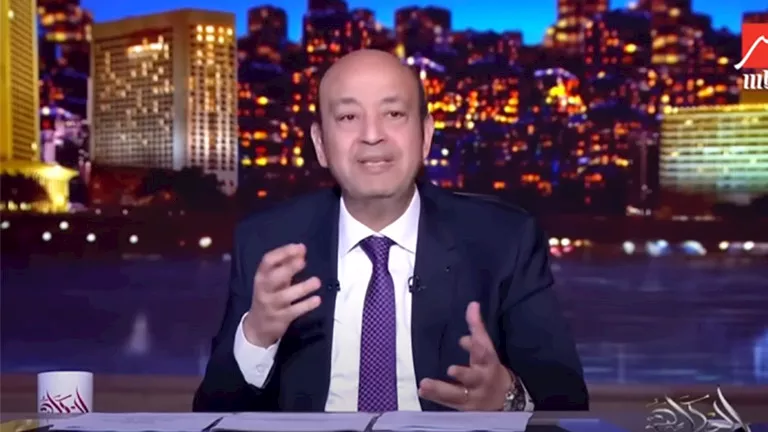

- عمرو أديب عن غرق مركب الهجرة الغارق: "بـ250 ألف جنيه ممكن تاكل عيش في

- ذكرى ميلاد محمد رضا.. هل ولد معلم السينما المصرية فى 20 ديسمبر؟

- مقتل 5 فلسطينيين بهجوم إسرائيلي على مدرسة نازحين في غزة

- الجيش الأميركي يعلن قصف أكثر من 70 هدفا "داعشيا" في سوريا

- الشرع يهنئ السوريين من جبل قاسيون على رفع العقوبات

- قدم الآن.. وزارة العمل توفر فرص عمل جديدة بالجيزة براتب يصل لـ8000 جنيه

- القبض على إبراهيم سعيد وطليقته بعد مشاجرة فى فندق بالتجمع

- رسميا.. بداية فصل الشتاء غدا ويستمر 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة

- كل عام وأنتم بخير.. اليوم ميلاد هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا وغدا أول أيامه فلكيا

- نيفين علوبة تقدم حفلا على مسرح الجمهورية غدا ضمن احتفالات الكريسماس

- شروط الترخيص للأشخاص الاعتبارية بمزاولة أعمال التخليص الجمركى

- حسن راتب وعلاء حسانين أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال .. الإثنين

الصوت الضائع.. ماذا فعلت تونس بعبد الفتاح مورو؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

في حيّ باب سويقة العريق وسط العاصمة تونس، وهو حيّ شعبي تختلط فيه أصوات الباعة مع تراتيل المآذن، وتتشابك فيه حكايات التاريخ العثماني مع بصمات الاستعمار الفرنسي. لم يكن ذلك الحي الذي وُلد فيه عبد الفتاح مورو عام 1948 مجرد فضاء سكني عابر، بل كان بيئة اجتماعية وثقافية كثيفة أشبه ببوتقة صهرت شخصيات عديدة تركت بصمتها لاحقا في المشهد السياسي والفكري التونسي.

في أزقة باب سويقة الضيّقة، كان الفتى عبد الفتاح مورو يسمع أصوات القرآن في الكتاتيب، وصدى الأغاني الشعبية في الأسواق، ويرى بأمّ عينيه الفرق بين الفقراء الذين يسكنون بيوتا ضيقة، والوجهاء الذين يملكون المتاجر والمقاهي الشهيرة.

اقرأ أيضا

list of 2 items* list 1 of 2 راشد الغنوشي.. سيرة زعيم إسلامي عالمي في دولة وطنية

* list 2 of 2 "المجاهد الأكبر" الذي ظن أن باريس أقرب إليه من مكة end of list

زرعت هذه التناقضات المبكرة في ذهنه وعيا أوليا بالعدالة الاجتماعية، ففي مرمى نظره ثراء فاحش وعلى مقربة منه فقر مدقع، هذه الثنائيات وغيرها سترافقه لاحقا في مسيرته بصفته محاميا يدافع عن المظلومين، وشيخا يرفع شعار الوسطية والإنصاف.

تفتح وعي مورو على تونس ما بعد الاستعمار، حيث كانت الدولة الحديثة تصارع من أجل تثبيت أقدامها بين إرث فرنسا وإرث الزيتونة ، ونشأ في بيت يحترم التقاليد الدينية، وفي مدينة مفتوحة على البحر المتوسط وثقافات العالم. درس القانون كما درس الشريعة، فجمع في داخله عقل المحامي الصارم وحسّ الفقيه المرهف.

اختصر عبد الفتاح مورو -المحامي والسياسي والشيخ- في شخصه رحلة طويلة ومعقدة تعكس مسارات الحركة الإسلامية التونسية، وتضيء على جدليات الحداثة والتقليد، والهوية والانفتاح، والدين والدولة.

ليس الشيخ، أو الأستاذ، عبد الفتاح مورو مجرد اسم عابر في تاريخ الحركات الإسلامية، ولا شخصية ثانوية في سجل السياسة التونسية، بل كان منذ شبابه فاعلا أساسيا في رسم ملامح التيار الإسلامي المحلّي، وفي الوقت نفسه عنصرا مثيرا للجدل داخل حركته كما في خارجها.

وصفه البعض بـ"الشيخ الحكيم" الذي يدعو إلى الحوار ويؤمن بجدوى الاعتدال، بينما رأى فيه آخرون رجلا "متردّدا" يراوح بين الانتماء التنظيمي والتمرّد الفردي، بين الإيمان بأصالة المشروع الإسلامي والتحذير من انغلاقه على نفسه. ولم تكن هذه الازدواجية وليدة المصادفة، بل هي انعكاس لتجربة خاصة عاشها الشيخ/الأستاذ مورو في سياقات متعددة.

وفي هذا التكوين المبكّر تكمن بذور شخصيته المتشعبة، التي جعلته في نظر محبّيه وخصومه -على حدٍّ سواء- صوتا ضائعا بين أصدقائه وأعدائه؛ يلقى الاستحسان حينا والانتقاد أحيانا، لكنه لا يتوقف عن المحاولة لرأب الصدع بين الضفتين.

بين منطق الدولة ومنطق الدين

تربّى مورو داخل محضن عائلة محافظة تُقدِّر العلم الشرعي وتتمسّك بالتقاليد الدينية. في المدرسة الابتدائية ثم المعهد الصادقي الشهير، كان يتلقى تعليمه المدني العصري، لكنه كان يعود بعد الصفوف ليشارك في حلقات جامع الزيتونة ويلتقي هناك بطلبة العلم الشرعي. هكذا تفتّح وعيه في بيئة تمزج بين تيارين: تيار تونسي حداثي فخور بمنجزات دولة الاستقلال، وتيار محافظ ينهل من إرث الزيتونة العريق.

وما إن بلغ الفتى أشده حتى بدأت بوادر شخصيته المستقلة بالظهور، فقرر أن يرسم لنفسه خطا مميزا: أن يكون حديث اللبّ، قديم اللباس! وقد شهد زملاؤه لاحقا أنه خلال دراسته الثانوية ثم الجامعية، كان يدخل قاعة الدرس مرتديا اللباس التونسي التقليدي، متحدّيا المناخ الغربي الطاغي في الأوساط التعليمية آنذاك.

داخل قاعات الدراسة الجامعية، استمر على تأكيد تلك الثنائيات مجددا، فاختار أن يجمع بين عالمين متناقضين ظاهريا: كلية الحقوق والعلوم السياسية من جهة، وكلية الشريعة وأصول الدين من جهة أخرى. في مدرجات كلية الحقوق كان يقرأ نصوص القانون الوضعي، يدرس نظريات الدولة الحديثة، ويتعرف على أسس القضاء المدني. وفي أروقة كلية الشريعة، كان يغوص في علوم الفقه والتفسير، ويكمل تلمذته على يد مشايخ الزيتونة التقليديين.

هذا التنوع في التكوين الذي حرص عليه طيلة حياته جعل منه منذ البداية شابا يقف على خط تماس دقيق بين تيارين متعارضين: دولة ما بعد الاستقلال التي أرادها بورقيبة علمانية التوجه، وتراث ديني عميق الجذور يتطلع إلى استعادة موقعه في المجتمع الجديد.

منذ تلك المرحلة المبكرة، بدأ مورو يشعر أن رسالته الحياتية قد تكون السعي إلى إيجاد لغة مشتركة بين الطرفين: لغة تسمح للتونسي المسلم أن يكون ابنًا للحداثة دون أن يتنكر لدينه، وأن يعيش إسلامه دون أن يتحول إلى خصم للدولة.

وسرعان ما ترجم الطالب مورو هذه الفكرة إلى سلوك يومي: فهو يشارك في حلقات النقاش الطلابية حول القومية العربية والتحرر التي كانت رائجة حينها، دون أن يتخلى عن حضور درس ديني أو حلقة ذكر صوفية. واللافت أنه تأثر في شبابه أيضا بأجواء التصوف التي كانت موجودة على هامش الحركة الإسلامية الناشئة، حيث تتلمذ لفترة على الشيخ أحمد بن ميلاد في منتصف الستينيات ضمن إحدى الطرق الصوفية.

وقد قطع أشواطا في ذلك السلك الروحي حتى قيل إنه كان مرشحا ليكون "مقدما" (شيخا) في تلك الطريقة الصوفية، قبل أن تجذبه فكرة العمل الإسلامي الحركي.

هيّأت له سنوات الدراسة الاقتراب من الحراك الشبابي والسياسي الصاخب آنذاك. فقد شهدت تونس في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات صعودا لتيارات يسارية وقومية قوية، وبدأت الجامعات تتحول إلى فضاء للجدل الأيديولوجي حول هوية المجتمع ومستقبله.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

في هذا الجو المشحون، وجد مورو نفسه في موقع متميز؛ فهو ليس يساريا ماركسيا ولا قوميا ناصريا بالمعنى الكلاسيكي، بل شاب ذو خلفية إسلامية يسعى لإحياء دور الدين في المجتمع بأسلوب عصري، فكان يشارك في التحركات الطلابية المطالبة بالإصلاح، وفي الوقت ذاته ينظم حلقات نقاش ديني ودروسا لتفسير القرآن بين زملائه.

خلال دراسته أيضا، عمل مورو لفترة قصيرة في سلك القضاء (بين عامي 1972-1978). وبعد تخرجه، عُيّن قاضيا متدربا، وقد أتاح له ذلك التعرف عن قرب على جهاز الدولة ونظام العدالة من الداخل، لكنه سرعان ما غادر منصب القضاء إلى مهنة المحاماة بسبب ضغوط سياسية شعر معها أن استقلاليته الفكرية في خطر.

البداية من الاتجاه الإسلامي

مع مطلع السبعينيات بدأت معالم مشروع مورو الدعوي تتضح أكثر، فقد التقى في عام 1969 بشاب يدرّس الفلسفة عاد حديثا من دراسته في دمشق، اسمه راشد الغنوشي . وجد الغنوشي ومورو في لقائهما الأول الكثير من نقاط التوافق: كلاهما متدين وواعٍ فكريا ويطمح إلى تغيير مجتمعه عبر فكرة الإحياء الإسلامي التي كانت تتردد في أرجاء العالم العربي.

تعاهدا معا على العمل والدعوة للإسلام بروح جديدة تتجاوز الأساليب التقليدية. في تلك الفترة تأثر الاثنان بفكر سيد قطب وغيره من منظّري جماعة الإخوان المسلمين الذين شددوا على مركزية العقيدة في بناء المجتمع، وعلى فكرة شمولية الإسلام (بمعنى أنه منهج حياة ودولة وليس مجرد عبادات روحية). كان مورو والغنوشي شابين حالمين بمشروع كبير، وبدآ فعليا في تكوين نواة "الجماعة الإسلامية" في تونس عام 1970.

تكوّنت تلك النواة حول مجلة شهرية اسمها "المعرفة"، كانا يكتبان فيها مقالات تجمع بين الفكر الإسلامي وقضايا الواقع. كان الشيخ الشاب يشارك في حلقات دعوية يجوب بها مع رفاقه القرى المحيطة بالعاصمة على طريقة جماعة التبليغ،( وقيل إنه انتمى إلى الجماعة في وقت ما)، يدعون الناس إلى الصلاة والالتزام الديني. كما أسس مع آخرين جمعية المحافظة على القرآن الكريم في تونس، وتولى منصب أمينها العام، سعيا لترسيخ الثقافة القرآنية بين التونسيين وفي الأوساط الأبعد عن الزيتونة.

كان مورو هو لسان الجماهير وخطيبها الذي يصل صوته إلى كل فئات الناس، بينما كان راشد الغنوشي منصرفا أكثر إلى التأطير النظري والكتابة العميقة حول قضايا الفكر الإسلامي والديمقراطية والعلاقة مع الغرب. هذه الثنائية: عقل تنظيري من جهة، وصوت دعويّ قريب من نبض الشارع من جهة أخرى، منحت حركة الاتجاه الإسلامي -أو النهضة- قوة مضاعفة، وأكسبتها امتدادا جماهيريا سريعا.

خلال عقد السبعينيات، استمرت تلك الجهود في شكل نشاط ثقافي واجتماعي تحت مظلة قانونية حينا (مثل الجمعيات المرخصة والنوادي الفكرية)، وفي الخفاء أحيانا، عندما كانت السلطة تتشدد. ومع أواخر السبعينيات، بدأت تلك "الجماعة الإسلامية" تشعر بالحاجة إلى الانتقال إلى العمل العلني المنظم.

وقد كان مورو منذ البداية أكثر انفتاحا على الحوار مع المختلفين، وأكثر حرصا على إبقاء جسور مع الدولة والمجتمع المدني، في حين كان الغنوشي يميل إلى بناء التنظيم الصارم ذي الطابع الأيديولوجي الواضح. هذا الاختلاف في المقاربات سيصبح لاحقا مصدر توتر دائم بين الرجلين، لكنه في البداية كان مصدر قوة للحركة التي استفادت من التنوع.

وقد نجح الزخم الذي أحدثه الرجلان في جذب الناشئة الباحثة عن الهوية إلى صفوف الحركة الإسلامية، التي فتحت أبوابها أمام طلاب الجامعات والمثقفين.

لكن هذه الانطلاقة لم تكن سهلة، فالدولة البورقيبية التي كانت قد منعت الحجاب وأغلقت أبواب الزيتونة، لم تكن مستعدة للتسامح مع حركة تستعيد الدين إلى الساحة العامة. وهكذا بدأت رحلة طويلة من التوتر بين "الاتجاه الإسلامي" والسلطة، وسيدفع مورو ثمنها من سني حياته وحريته.

ثم جاءت سنة 1981 لتُشكِّل منعطفا حاسما، إذ أعلنت الجماعة عن نفسها باسم " حركة الاتجاه الإسلامي " رسميا وتقدمت بطلب ترخيص بوصفها حزبا سياسيا ذا مرجعية إسلامية. كان عبد الفتاح مورو أحد أبرز المؤسسين، وأصبح أول أمين عام للحركة، بينما تولى راشد الغنوشي موقع رئيس الحركة ومنظّرها الأبرز.

رجل في مواجهة الدولة

لم تتسامح دولة بورقيبة مع ظهور منافس ذي طابع ديني في ساحة سياسية كانت قد روّضتها لحزب واحد على مدى عقود، فشنَّت حملة اعتقالات طالت معظم قيادات الاتجاه الإسلامي صيف 1981. ودخل مورو ورفاقه السجن ليقضي فيه قرابة السنتين، لكن اللافت أن مورو أُخلي سبيله قبل بقية رفاقه لأسباب صحية كما تردّد.

لم تكن تجربة السجن بالنسبة له عقوبة جسدية وحسب، بل كانت أيضا اختبارا روحيا. ففي الزنازين، تفتحت أمامه أسئلة جديدة: هل قدر النضال الإسلامي أن ينتهي حبسا وتعذيبا وإذلالا داخل المعتقلات؟ هل يمكن التوفيق بين العمل الدعوي والسياسي دون أن يتحوّل إلى صدام مدمر؟

يذكر المقربون منه أن فترة السجن وخروجه المبكر شكّلت لديه إحساسا مضاعفا بالمسؤولية لحل الأزمة مع الدولة. وبالفعل لعب مورو بعد خروجه دور مهندس التقارب بين الحكومة التونسية والحركة الإسلامية في منتصف الثمانينيات، فقد استغل وجود شخصية إصلاحية مثل محمد مزالي في منصب الوزير الأول (رئيس الوزراء) آنذاك، وعقد معه أكثر من لقاء في بيته بشكل غير معلن، وفي أحد تلك اللقاءات سلّمه مورو رسالة موجّهة إلى الرئيس الحبيب بورقيبة نفسه، تتضمن تعهّد حركة الاتجاه الإسلامي بالعمل في إطار الدستور واحترام القانون.

وصلت الرسالة إلى بورقيبة بالفعل، ويُنقل أن تلك المبادرة من مورو كانت الورقة الحاسمة التي أقنعته بإصدار عفو رئاسي عام 1984 شمل المعتقلين الإسلاميين. وهكذا خرج الغنوشي وبقية قيادات الحركة من السجن، وانفرجت الأجواء نسبيا لبضع سنوات.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

وفي أواخر الثمانينيات، تولى زين العابدين بن علي السلطة عقب انقلاب 1987 الطبي على بورقيبة، مستفتحا عهده بوعود الانفتاح السياسي. استبشر الإسلاميون وقتها، وظنّوا أن صفحة جديدة قد تُفتح، خصوصا أن بن علي أعاد بعض الحريات المحدودة وسمح بعودة مورو من المنفى القصير الذي كان قد اختاره لنفسه هربا من مضايقات أواخر عهد بورقيبة. بالفعل، كان مورو قد سافر إلى السعودية في تلك الفترة الحرجة (1986-1987) طلبا للملاذ.

وبعد حادثة باب سويقة الشهيرة في فبراير/شباط 1991، حيث تورطت عناصر محسوبة على النهضة في هجوم على أحد مقرّات الحزب الحاكم في الحي الذي شبّ فيه مورو. استغل بن علي الهجوم وشنّ حملة قمع شاملة طالت كوادر الحركة وأنصارها.

اعتُقل مورو مرة أخرى إثر تلك الأحداث وقضى فترة في السجن. ولم يكتفِ النظام بذلك، بل أطلق عام 1992 حملة تشويه شخصية استهدفته عبر الإعلام الرسمي، في محاولة لعزله عن بقية القاعدة الإسلامية، وتصويره بوصفه شخصا "متلونا" أو "باحثا عن الصفقات".

أمام هذا الواقع المرير، وجد مورو نفسه في موقف شديد الحساسية، فهو رافض للعنف جملة وتفصيلا، ومتحفظ على انزلاق بعض شباب الحركة إلى ممارسات قد تُعد متطرفة، وفي الوقت نفسه بات مستهدفا من النظام رغم عدم ضلوعه في تلك الخيارات التصعيدية. عندئذٍ أعلن تعليق عضويته في حركة النهضة احتجاجا وتحفظا، وانسحب من أي نشاط سياسي مباشر داخل تونس طوال بقية حقبة بن علي.

آثر مورو أن يعود إلى مكتبه محاميا ويتفرغ للمهنة التي أحبها، حفاظا على ما تبقى من مساحة حرة له ولعائلته. لقد أدرك أن المواجهة المفتوحة صارت عبثية الثمن، فاختار الصيام عن السياسة حتى إشعار آخر، في موقف فسّره البعض آنذاك بأنه تخاذل، بينما رآه آخرون حكمة وبُعد نظر من شيخ أنهكته المعارك وأراد التقاط أنفاسه.

مورو والنهضة.. الشريك الناقد

رغم انسحابه الرسمي مطلع التسعينيات، ظل اسم مورو مرتبطا بحركة النهضة وتاريخها، فهو أحد الآباء المؤسسين بلا شك، ووجهها الشعبي الذي منحها حضورا محببا في قلوب الناس منذ بروزها العلني الأول.

واستنادا إلى هذا الحضور لم يتوقف عن طلب النقد الذاتي، فمورو مبكرا، حتى قبل أزمة 1991، كان يدفع الحركة نحو مراجعات داخلية وبقدر أكبر من الشفافية مع الدولة.

وحين سنحت فرص لبعض التفاهمات مع النظام، كان مورو الأكثر حماسا لاقتناصها والتعاطي معها، وهو الأمر الذي صوَّره البعض باعتباره مسعى براغماتيا، مما جعل بعض رفاقه ينظرون إليه بعين الريبة في فترات المحنة، حتى قال قائل منهم إن مورو "ليّن أكثر مما ينبغي" مع السلطة، مقابل توجّه آخر داخل الحركة كان يرفع شعار الصمود ورفض المساومات.

في الوقت نفسه، ظلّت قواعد واسعة من شباب النهضة ومحبيها ترى في مورو الوجه المعتدل الأقرب إلى الشعب، وتعتبر مرونته قوة لا ضعفا، إذ بفضله استطاعت الحركة كسب تعاطف فئاتٍ لم تكن لتقترب من خطاب إسلامي متشدد لو وُجد.

ومع تكرار المحن وتحوّل غالبية قيادات النهضة إلى المنافي في التسعينيات، تعمقت الخلافات الداخلية داخل الحركة، وإنْ ظلّت خلف الكواليس، وتكرّس نوع من القطيعة العملية بين مورو وقيادة الخارج التي توزعت بين باريس و لندن بزعامة الغنوشي.

ورغم أنه لم يخرج إعلاميا بنقد مباشر، فإن ابتعاده الطويل اعتبره كثيرون استقالة ضمنية من الصف القيادي.

فلم يظهر اسم مورو في الصف الأول لتنظيمات النهضة طوال التسعينيات وبدايات الألفية، لكنه أيضا لم ينضم إلى أي كيان آخر، ولم يتحول إلى خصم لحركته، وظلّ أقرب ما يكون إلى "الضمير النقدي" للنهضة: يُذكّر من بعيد بضرورة التجديد، ويدعو عبر بعض الندوات والمحاضرات القليلة التي أتيحت له إلى مراجعة الكثير من القناعات، تمهيدا لعودة الحركة إلى تونس يوما ما بروح جديدة، وهو موقف قلّما نجده في الحركات الإسلامية التي يميل بعضها عادة إلى "تقديس" رموزها التاريخيين.

لذلك، عندما اندلعت ثورة 2011 وسقط نظام بن علي، وجد مورو أن اللحظة قد حانت ليعود إلى المشهد. ورغم سنوات الجفاء التنظيمي، استقبله رفاق الأمس في حركة النهضة العائدة إلى العلن بترحاب، وإنْ بشيء من الحذر. شارك معهم في بعض الاجتماعات التحضيرية، ثم قرر خوض أول اختبار سياسي بعد الثورة مستقلا: رشّح نفسه في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (أكتوبر/تشرين الأول 2011) على رأس قائمة مستقلة تحت اسم "طريق السلامة".

بدا مورو وكأنه يختبر مكانته خارج عباءة النهضة. لم يحالفه الحظ بالفوز، لكن ذلك شكّل تمهيدا لعودته إلى بيته القديم، إذ سرعان ما لبّى دعوة قيادة النهضة لحضور مؤتمر الحركة عام 2012، وهناك أُعيد إلى الصف القيادي منتخبا في مجلس شورى الحركة ونائبا لرئيسها راشد الغنوشي.

كان ذلك بمنزلة تتويج لتصالح تاريخي بين الشيخين الشريكين، وإقرار ضمني من النهضة بأنها بحاجة إلى صوت مورو التوافقي في مرحلة البناء الديمقراطي الصعبة. وقد عبّر هو عن الأمر بطريقته الخاصة قائلا: "عدتُ لأذكّر إخواني بأن نكبر مع الوطن لا على الوطن".

رئاسة برلمان منقسم

وفي أول انتخابات تشريعية حرة عام 2014 فاز بمقعد في مجلس نواب الشعب نائبا عن حركة النهضة، وانتُخب مباشرة في ديسمبر/كانون الأول 2014 نائبا أول لرئيس البرلمان محمد الناصر.

في هذه المسؤولية الجسيمة، التي تشابه منصب نائب رئيس مجلس النواب في التجارب البرلمانية الأخرى، ظهر مورو بوصفه رجل دولة يحاول إدارة الجلسات بحنكة وتهدئة الخواطر وسط برلمان يغلب عليه النفس العلماني .

وقد أشاد كثيرون بقدرته على إيجاد مساحات مشتركة وتنسيق الحلول التوافقية خلال مناقشة القوانين الصعبة. واستمر في هذا الدور طوال الفترة البرلمانية (2014-2019)، إلى أن حصل ما لم يكن في الحسبان: وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في يوليو/تموز 2019 وتولّي رئيس البرلمان محمد الناصر رئاسة الجمهورية مؤقتا، ما جعل عبد الفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة بحكم منصبه نائبا أول.

وجد الشيخ المحامي نفسه لبضعة أشهر في ثالث أرفع منصب في الدولة التونسية. خلال توليه رئاسة المجلس بالنيابة (من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019) حرص على أن يكون البرلمان عنصر استقرار في مرحلة انتقالية حساسة.

ويروي بعض النواب أنه كان يستهل الجلسات بكلمات جامعة تذكّرهم بضرورة الارتفاع إلى مستوى اللحظة التاريخية. ولم يحاول استغلال المنصب لمصلحة حزبية ضيقة، بل حافظ على مسافة واحدة من الجميع، حتى نال احترام كتل معارضة تقليديا للنهضة.

بالتوازي مع ذلك، دخل مورو معتركا آخر في 2019 عندما قدمته حركة النهضة ليكون أول مرشح لها للانتخابات الرئاسية. بدا ذلك القرار مفاجئا لكثيرين داخل تونس وخارجها، فلطالما امتنعت النهضة عن المنافسة على الرئاسة لتجنب إثارة مخاوف السيطرة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

لكن إقناع مورو بخوض السباق جاء بوصفه حلا وسطيا، فهو شخصية تلقى القبول حتى خارج قواعد النهضة، وصاحب صورة معتدلة. في الحملة الانتخابية، ظهر مورو على الملصقات مرتديا جبّته المعتادة وابتسامته الهادئة، في مشهد غير مألوف في الحملات الرئاسية العربية.

ركَّز مورو في خطابه الانتخابي على فكرة "رئيس توافقي" يكون حكما بين الفرقاء، وأكد أنه لا يريد دولة دينية، بل دولة تحترم دين الأغلبية وتستمد منه القيم مع صون حقوق الأقليات. ورغم الزخم الذي رافق ترشحه، لم يتمكن من بلوغ الدور الثاني في تلك الانتخابات المفصلية، فجاء ترتيبه الثالث بنسبة تقارب 12% من الأصوات.

اعتبر البعض النتيجة إشارة إلى أن المزاج الشعبي تجاوز شخصيات المنظومة القديمة (سواء النهضة أو غيرها) لصالح وجوه جديدة. لكن مجرد خوض مورو المنافسة الرئاسية بشكل شفاف وحصوله على تأييد معتبر، عدّه آخرون إنجازا تاريخيا للحركة الإسلامية في تونس، ورسالة بأن النهضة تتطوّر نحو الاندماج الكامل في الحياة الديمقراطية.

الاجتهاد والوسطية المعقلنة

إذا كان عبد الفتاح مورو قد عُرف بوصفه سياسيا وبرلمانيا وخطيبا جماهيريا، فإنه في العمق أيضا صاحب اجتهاد في الفكر الإسلامي، فهو ينتمي إلى جيل من الإسلاميين التونسيين الذين تشربوا تقاليد الزيتونة في الفقه المالكي والتراث الإسلامي، لكنهم أيضا تأثروا بأفكار الإصلاح والتجديد التي نادى بها رواد النهضة الإسلامية منذ أواخر القرن 19.

من أبرز ملامح خطاب مورو تبنّيه ما يمكن وصفه بـ"الوسطية المعقلنة"، فهو لا يكتفي برفع شعار الوسطية تعبيرا شعبيا فضفاضا، وإنما يسعى لبنائها على أسس عقلانية صلبة. بمعنى أنه يرفض الإفراط والتفريط معا: فلا يقبل بالتشدد الذي يريد تجميد الحياة باسم ظواهر النصوص، ولا ينساق وراء خطاب ليبرالي مبتسر يُفرّغ الدين من جوهره الأخلاقي والتشريعي، بل يحاول أن يوازن بين ثوابت الإسلام ومتغيرات العصر عبر فهم مقاصدي للشريعة.

وهذه المقاربة تأثر فيها بلا شك بإرث الطاهر بن عاشور صاحب نظرية المقاصد الشهيرة في تونس، التي تُعلي المصلحة وتربط الأحكام بغاياتها الكلية.

كذلك لم يدعُ مورو مطلقا إلى نماذج دولة دينية ثيوقراطية، أو إعادة الخلافة بالنمط الذي يؤخذ على بعض الإسلاميين في المشرق، بل تحدث عن "دولة مدنية بمرجعية قيمية إسلامية"، بحيث تُستمد القوانين من روح المقاصد الإسلامية دون فرض نمط متشدد على المجتمع المتنوع.

على أن اجتهادات مورو لم تسلم من النقد حتى في صفوف المعتدلين، فهناك مَن اتهمه بأنه "يُميّع" الخطاب الإسلامي ويتنازل كثيرا في الثوابت إرضاءً للنخب الحداثية.

بالمقابل اعتبره آخرون واقعيا أدرك أن تطبيق الشريعة لا يكون برومانسية حالمة أو عنف سلطوي، بل بفهم تدرجي لمتطلبات الناس وموازين القوى في المجتمع.

على صعيد الممارسة الدعوية، قدّم مورو مساهمة مميزة في تجديد الخطاب المنبري في تونس. فقبل صعوده في السبعينيات، كان الخطاب الوعظي تقليديا وجامدا، لكنه أدخل أسلوبا جديدا يمزج الطرفة بالحكمة والقصة بالعبرة، ولم يكن ذلك ترفا، بل إستراتيجية مدروسة لجذب جيل جديد وُلد في عهد التلفزيون والمدارس الحديثة، فخاطبه بلغة العصر دون تفريط بالمضمون.

الشيخ مورو بين بورقيبة والغنوشي

مورو والحبيب بورقيبة: قد تبدو المقارنة بين الشيخ مورو والرئيس الحبيب بورقيبة (1903-2000) مستفزة للوهلة الأولى، نظرا للتعارض الشديد بين الرجلين في الموقع والرؤية. بورقيبة هو باني الدولة التونسية الحديثة الذي تبنّى نهجا تحديثيا جذريا وصل أحيانا إلى حد التصادم مع بعض الثوابت الشرعية.

أما مورو فهو ابن الحركة الإسلامية التي ناهضت كثيرا سياسات بورقيبة، معتبرة إياها تعديا على الهوية. ومع ذلك، هناك جدلية عميقة تربطهما، فكلاهما سعى بطريقته لصياغة إجابة عن سؤال النهضة التونسية. بورقيبة آمن بأنه لضمان التقدم لا بد من تقليص دور الدين في المجال العام وتغليب الولاء الوطني، ومورو آمن بأن استقرار تونس يحتاج إلى دمج خلاق بين الإسلام ومؤسسات الدولة الحديثة.

المفارقة أن مورو اعتبر نفسه في شبابه "بورقيبيًّا" من زاوية حب الوطن والانضباط، حتى إنه في خطب الثمانينيات كثيرا ما استشهد بأقوال الزعيم بورقيبة ولكن في غير سياقها الأصلي، ليدلل على أن القيم الإسلامية لا تتناقض مع تطلعات الدولة الحديثة.

ربما مثّل عبد الفتاح مورو إجابة مغايرة لسؤال بورقيبة: كيف نبني دولة عصرية دون أن نفقد جذورنا؟ فحاول أن يُثبت أن الحفاظ على الجذور يمكن أن يكون مصدر قوة للدولة وليس معوّقا لها. بورقيبة أراد هوية وطنية منفصلة عن الدين، ومورو أراد هوية وطنية متصالحة مع الدين. وفي النهاية يندرج كلاهما ضمن سردية بناء تونس الحديثة، كلٌّ بأدواته.

أما عن مورو وراشد الغنوشي، فتبدو المقارنة هنا مباشرة وحتمية بحكم شراكة العمر، فالغنوشي (مواليد 1941) هو رفيق درب مورو وزعيم حركة النهضة، وقد جمعتهما مسيرة واحدة ثم فرّقتهما تباينات الأسلوب والأولويات. الغنوشي مثقف موسوعي، كتب مطولات في الفكر السياسي الإسلامي والديمقراطية وحقوق المرأة وغيرها، ويُعد المنظّر الأبرز لخط "الإسلام الديمقراطي" في المنطقة.

أما مورو فقلّما كتب، لكنه كان الخطيب المفوّه الذي يبلور الأفكار نظريا في خطاب بسيط يصل إلى الجمهور. من هذه الناحية، يشبه الغنوشي "عقل النهضة"، بينما كان مورو "قلبها ولسانها". الاختلاف الجوهري تَمثَّل في القيادة: الغنوشي تمسك بقيادة الحركة لعقود طويلة، واعتبره كثيرون "الزعيم الأبدي" للنهضة، بينما كان مورو ينتقد ضمنيا استمرار الوجوه نفسها، ودعا مبكرا إلى التخلي عن رئاسة الحركة وضخ دماء جديدة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

كذلك أصبح الغنوشي بحكم إقامته في المنفى الطويل ذا علاقات دولية واسعة واطلاع على تجارب الإخوان وتركيا وغيرها، في حين بقي مورو أقرب للشأن التونسي ولم يطمح إلى دور إقليمي. ورغم الاختلاف، فإن ثنائية الغنوشي-مورو بقيت علامة فارقة في التجربة النهضوية: قلّما تجد حزبا حافظ على قطبين تاريخيين معا بهذه الطريقة.

وفي مؤتمر 2016 عندما قرر الغنوشي تحويل النهضة إلى حزب مدني وفصلها عن الدعوة، كان مورو بجواره مؤيدا، مما أظهر أن الشريكين القديمين تعلّما من بعضهما بعضا أخيرا. أحدهما أخذ من الآخر مهارة البراغماتية السياسية، والثاني أخذ منه نفَس الثقافة والفكر الأوسع. وربما سيذكر التاريخ أن النهضة مدينة لمورو تماما كما هي مدينة للغنوشي، لأن نجاحها النسبي قام على توازن بين فكر الأول وشعبية الثاني.

والآن، بعد عقد ونصف على الثورة، ومع انسداد الأفق السياسي في تونس عقب انقلاب 25 يوليو/تموز 2021، يجد كثير من التونسيين أنفسهم يستحضرون مواقف مورو ونداءاته مبكرا إلى التوافق، وكأنه كان يقرأ المستقبل. فحين حذّر قبل سنوات من شخصنة السلطة ومن خطورة شيطنة الإسلاميين بالكامل، ربما لو سُمِع صوته حينها لكان المشهد مختلفا اليوم.

بيد أن التجربة انتهت به على هامش المشهد، إذ أعلن عام 2020 اعتزاله العمل السياسي والحزبي تماما وعودته إلى مهنة المحاماة، قائلا إنه "مزّق تذكرة السياسة" تعبيرا عن انسداد الأفق.

جاء هذا القرار بعدما شعر أن رسالته قد استُنفدت، أو ربما أراد أن يضرب مثلا أخيرا في نكران الذات بالانسحاب وترك المجال لغيره. اليوم، عبد الفتاح مورو في أواخر السبعينيات من عمره، بعيد عن الأضواء الرسمية، لكنه لم يغب عن ذاكرة تونس الحديثة، وتجربة حياته باتت مرجعا ومادة للتأمل لكل مَن يهتم بمستقبل العلاقة بين الإسلام والدولة في المنطقة.

إطلالة مستقبلية

تتجاوز سيرة عبد الفتاح مورو كونها مجرد قصة حياة شخصية، لتغدو مرآة لمسار طويل عاشه داخل الحركات الإسلامية في تونس والعالم العربي، ومسعى متواصل للتوفيق بين الدين والسياسة، والقيم والممارسة، والمعارضة والاندماج، والسجون والمناصب الرسمية.

هذه التركيبة غير المألوفة جعلت من مورو شخصية مركّبة تحمل تناقضات طبيعية، لكنها أيضا تنطوي على إمكانيات هائلة للفهم والتجديد. فمورو يُمثِّل نموذجا للإسلامي المدني القادر على الحوار والتعايش مع المختلف، بعيدا عن الانغلاق أو التطرف. رفض الانغماس في لعبة العنف الثوري، كما رفض الانضمام إلى جوقة السلطة المستبدة، فبقي في منزلة بين المنزلتين يتجرع كلفة ذلك من رصيده السياسي أحيانا.

وهنا يبرز أمامنا سؤال المستقبل: ما الذي تُمثِّله تجربة مورو للأجيال القادمة؟ وما الدروس التي يمكن استخلاصها منها في ظل واقع عربي وإسلامي مأزوم يبحث عن بوصلته؟

لعل أهم ما ترسخه مسيرة مورو هو أنه لا غنى عن الاعتدال بوصفه خيارا إستراتيجيا، مهما تعقدت الظروف. فحين ننظر إلى بلدان أخرى انجرفت إلى حروب أهلية أو انقلابات بسبب غياب التفاهم بين الإسلاميين والعلمانيين، ندرك قيمة الأصوات التي نادت بالحوار مبكرا.

تجربة تونس نفسها، رغم تعثرها الحالي، ربما كانت لتصبح أسوأ كثيرا لولا وجود شخصيات مثل مورو أسهمت في لحظات حاسمة في نزع فتيل التوتر. لذا فإن إرث مورو الفكري يمكن أن يكون بمنزلة خيط أول في نسيج مصالحة كبرى لا تزال منطقتنا بحاجة إليها: مصالحة بين الإسلام بوصفه دين الأغلبية، وبين الحداثة بوصفها نظامَ حياة معاصرا. هذا الخيط وحده لا ينسج النسيج كاملا بالطبع، لكنه حاسم للبدء.

اليوم، اختار الشيخ/الأستاذ عبد الفتاح مورو أن يطوي صفحة العمل الحزبي، ربما يأسا من مناخ سياسي خانق، وربما حكمةً منه ليفسح المجال لطاقات شابة بأساليب جديدة، لكن صوته لم ينقطع. فهو حاضر عبر مقابلاته القليلة وتصريحاته المتفرقة موجِّها وناصحا.

وحين نراه يُدرس القرآن على إذاعة الزيتونة أو يلقي محاضرة حول القيم الدستورية في الإسلام، ندرك أنه لا يزال مؤمنا بأن التربية هي الأساس، فبناء الأجيال على التسامح والوعي هو الضمانة الأهم.

إن تونس التي تقف اليوم عند مفترق طرق صعب، تجد في شخصية مورو نموذجا لما يمكن أن يكون عليه المستقبل إذا أحسنت إدارة الاختلاف؛ دولة مدنية تحتضن قيم الإسلام، وساسة متدينون يلتزمون أخلاق الدين، ومعارضون علمانيون يعترفون بثوابت هوية شعبهم بدل ازدرائها. لربما تبدو هذه الصورة طوباوية وسط صخب الواقع، لكن وجود شخص مثل مورو دليل على أنها ليست مستحيلة، فهو دليل حي على إمكانية تكوين رجل دولة ديمقراطي بعمامة وقلب إمام.

وبينما يستمر تهميش الإسلاميين من جهة، واستفراد بعض المستبدّين بالسلطة من جهة أخرى في المشهد التونسي الراهن، تظل تجربة مورو بمنزلة مخزون إستراتيجي للأفكار يمكن استدعاؤه حين تنضج الظروف مجددا.

وربما يأتي يوم يقرأ فيه شباب تونس والعرب مذكرات هذا الرجل، أو يحضرون فيلما يسرد سيرته، فيتعلمون أن السياسة ليست فن الخداع ولا صراع الكراهيات، بل يمكن أن تكون ساحة "لأرواح عظيمة" تصارع الأهواء قبل أن تصارع الأعداء. فمورو لم يكن ملاكا معصوما ولا زعيما منتصرا في كل جولاته، لكنه في ميزان التاريخ أحد أولئك الذين حاولوا أن تبقى شعلة الأمل مضيئة بأن الغد يحمل إمكانية التعايش والسلام.

يظل عبد الفتاح مورو جزءا من ذاكرة تونس الحديثة، وجزءا من ذاكرة الإسلام السياسي في القرن 21، ليس بوصفه زعيما منتصرا، بل بوصفه معلما "بدروس مفتوحة" تظل صالحة لكل مَن أراد أن يتعلم كيف يمكن للسياسة أن تبقى أخلاقية، وللدين أن يبقى إنسانيا.

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة