- غضب في إسرائيل وإتهام حماس بخرق الإتفاق- استلمنا جثامين أربعة فقط من بين 24 لا يزالون في غزة

- غزة بعد الاتفاق.. اختتام قمة شرم الشيخ والاحتلال يقتحم منازل أسرى محررين

- "قول ذلك بأمريكا سينهي مسيرتك".. شاهد ما قاله ترامب لوصف جورجيا ميلوني

- صفقة التبادل: اكتمال تبادل الأحياء وبعض الجثامين وشاحنات المساعدات تدخل القطاع

- استمع لحدسك عند اختيار الروتين الصحي أو نظام اللياقة المناسب... إليكم توقعات الأبراج لهذا اليوم

- اصابة متوسطة لرجل 58 عاماً تعرض للدهس في ام الفحم

- أم الفحم: إصابة رجل (58 عامًا) بجروح متوسّطة من جرّاء تعرّضه للدهس من قِبَل مركبة

- الرأس المدبر لعملية النفق في سجن الجلبوع - الأسير محمود العارضة يعانق الحرية

- حالة الطّقس: أجواء خريفيّة لطيفة ولا يطرأ تغيير يُذكر على درجات الحرارة

- بسبب تفجير ذخيرة وألغام جنوبي لبنان: دوّي انفجارات سيُسمع اليوم في منطقة كريات شمونة

- "موقعة المونديال".. العراق والسعودية بصافرة أردنية من يبلغ نهائيات 2026 ؟

- ترامب يعلن عن "فجر تاريخي" في الشرق الأوسط بعد إطلاق سراح رهائن إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين

- تفاعل مع ما قاله ترامب عن رئيس الإمارات وولي العهد السعودي

- إيران تعلق على دعوة ترامب للحوار.. وسلوك واشنطن

- إثيوبيا ترد على تصريحات السيسي بشأن سد النهضة

- حمد بن جاسم: يجب على إسرائيل تحمّل جزء كبير من إعمار غزة

- حماس: ملف السلاح قابل للحل وما نملكه أسلحة بسيطة

- إفراج عن الأسرى ضمن صفقة غزة.. رمزية كبيرة في قلب اتفاق شامل

هل يمكن لأنفك أن يفضح توترك؟

مصدر الصورة

مصدر الصورة

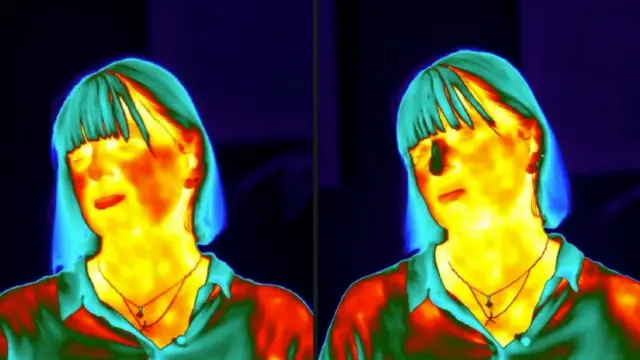

عندما طلب مني أن ألقي خطاباً مرتجلاً لمدة خمس دقائق ثم أعدّ تنازلياً بفواصل من 17 رقماً، وكل ذلك أمام لجنة من ثلاثة غرباء، كان التوتر الحاد واضحاً على وجهي.

ذلك لأن علماء النفس في جامعة ساسكس كانوا يصورون هذه التجربة المروعة قليلاً لمشروع بحثي يدرس التوتر باستخدام كاميرات حرارية.

يؤثر التوتر على تدفق الدم في الوجه، واكتشف العلماء أن انخفاض درجة حرارة الأنف يمكن أن يستخدم مؤشراً على مستويات التوتر ولرصد التعافي منه.

ويقول علماء النفس الذين يقفون وراء الدراسة إن التصوير الحراري قد يكون "تغييراً جذرياً" في أبحاث التوتر.

اختبار التوتر التجريبي الذي خضعت له كان مضبوطاً بعناية وصُمم عمداً ليكون مفاجأة غير سارة. وصلت إلى الجامعة من دون أن يكون لدي أي فكرة عمّا ينتظرني.

في البداية، طلبوا مني أن أجلس وأسترخي وأستمع إلى ضجيج أبيض عبر سماعات الأذن.

إلى هنا، بدا الأمر مهدئاً.

ثم دعا الباحث الذي يجري الاختبار لجنة من ثلاثة غرباء إلى الغرفة. حدقوا بي بصمت بينما أخبرني الباحث أن أمامي ثلاث دقائق فقط لأُحضّر خطاباً مدته خمس دقائق عن "وظيفة أحلامي".

بينما شعرت بالحرارة ترتفع حول رقبتي، كان العلماء يلتقطون تغير لون وجهي بكاميرتهم الحرارية. انخفضت درجة حرارة أنفي بسرعة - وتحولت إلى اللون الأزرق على الصورة الحرارية - بينما كنت أفكر في كيفية الارتجال خلال هذا العرض غير المخطط له. (قررت أن أغتنم الفرصة لتقديم طلبي للانضمام إلى برنامج تدريب رواد الفضاء!).

أجرى باحثو ساسكس نفس اختبار التوتر هذا على 29 متطوعاً. وفي كل حالة، لاحظوا أن درجة حرارة الأنف انخفضت بين ثلاث وست درجات مئوية.

أما أنفي فانخفضت حرارته درجتين، بينما دفع جهازي العصبي تدفق الدم بعيداً عن أنفي نحو عينيّ وأذنيّ - كرد فعل جسدي يساعدني على النظر والاستماع للخطر.

تعافى معظم المشاركين، مثلي، بسرعة؛ إذ عادت حرارة أنوفهم إلى مستوياتها الطبيعية خلال بضع دقائق.

وقالت الباحثة الرئيسية، البروفيسورة جيليان فورستر، إن عملي كمراسلة ومقدمة برامج جعلني على الأرجح معتادةً إلى حد كبير على المواقف المجهدة.

وأضافت: "أنت معتادة على الكاميرا والتحدث مع الغرباء، لذا فأنت على الأرجح مقاومة إلى حد ما لضغوط المواقف الاجتماعية".

لكن حتى شخصاً مثلي، مدرّباً على التعامل مع المواقف الضاغطة، يُظهر تحولاً بيولوجياً في تدفق الدم، مما يشير إلى أن هذا الانخفاض الأنفي يعدّ مؤشراً قوياً على تغيّر حالة التوتر.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

التوتر جزء من الحياة. لكن هذا الاكتشاف، كما يقول العلماء، قد يستخدم للمساعدة في إدارة مستويات التوتر الضارة.

وقالت فورستر إن المدة التي يستغرقها شخص ما للتعافي من هذا الانخفاض الأنفي يمكن أن تكون مقياساً موضوعياً لقدرة الفرد على تنظيم توتره.

إذا كان يتعافى ببطء غير معتاد، فهل يمكن أن يكون ذلك مؤشراً خطراً على القلق أو الاكتئاب؟ وهل يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك؟

ونظراً لأن هذه التقنية غير جراحية وتقيس استجابة جسدية، فقد تكون مفيدة أيضاً في مراقبة التوتر لدى الأطفال الرضع أو الأشخاص الذين لا يستطيعون التواصل.

أما المهمة الثانية في تقييمي للتوتر، فكانت برأيي أسوأ من الأولى. طلب مني العدّ التنازلي من عام 2023 بفواصل من 17 رقماً. كان أحد أعضاء اللجنة الثلاثية الصامتة يوقفني في كل مرة أرتكب فيها خطأ ويطلب مني أن أبدأ من جديد.

أعترف أنني سيئة في الحساب الذهني.

بينما أمضيت وقتاً محرجاً أحاول إجبار عقلي على إجراء الطرح، كان كل ما أفكر فيه أنني أريد الهرب من الغرفة التي ازدادت حرارتها.

وخلال البحث، طلب متطوع واحد فقط من أصل 29 مغادرة الاختبار. أما البقية، مثلي، فأكملوا مهامهم - على الأرجح بدرجات متفاوتة من الإحراج - وكوفئوا في النهاية بجلسة مهدئة أخرى من الضجيج الأبيض عبر السماعات.

القرود القلقة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

ستعرض فورستر هذه الطريقة الجديدة لقياس التوتر باستخدام التصوير الحراري أمام جمهور في فعالية "نيو ساينتست لايف" في لندن في 18 أكتوب/ تشرين الأول.

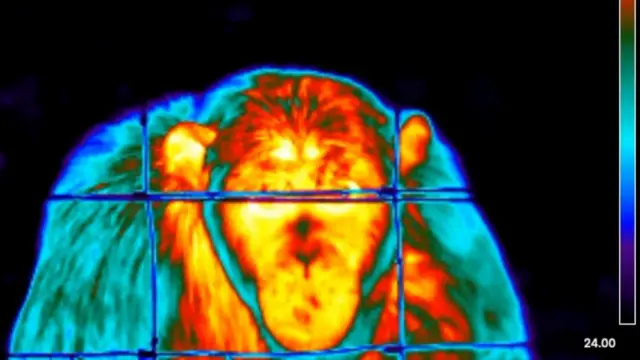

وربما من أكثر الجوانب المفاجئة في هذا النهج أنه، لأن الكاميرات الحرارية تقيس استجابة جسدية فطرية للتوتر موجودة لدى العديد من الرئيسيات، يمكن استخدامها أيضاً مع القرود غير البشرية.

يعمل الباحثون حالياً على تطوير استخدامها في محميات الرئيسيات الكبرى، بما في ذلك الشمبانزي والغوريلا، ويسعون إلى معرفة كيفية تقليل التوتر وتحسين رفاهية الحيوانات التي ربما عاشت في ظروف مؤلمة قبل إنقاذها.

وجد الفريق بالفعل أن عرض لقطات فيديو لقرود شمبانزي بالغة تظهر صغاراً وهي تلعب، له تأثير مهدئ؛ فعندما وضع الباحثون شاشة فيديو قرب حظيرة الشمبانزي التي تم إنقاذها، لاحظوا أن أنوف الحيوانات التي شاهدت اللقطات ارتفعت حرارتها.

لذلك، من حيث التوتر، فإن مشاهدة صغار الحيوانات وهي تلعب هو عكس مقابلة عمل مفاجئة أو مهمة حساب ذهني في لحظتها.

قد يثبت استخدام الكاميرات الحرارية في محميات القردة أنه مفيد في مساعدة الحيوانات المُنقذة على التكيف والاندماج في مجموعة اجتماعية جديدة وبيئة غير مألوفة.

وقالت الباحثة ماريان بايسلي من جامعة ساسكس، التي تدرس رفاهية القردة الكبرى: "لا يمكنهم أن يقولوا كيف يشعرون، وقد يكونون جيدين جداً في إخفاء مشاعرهم".

وأضافت: "لقد درسنا الرئيسيات على مدار المئة عام الماضية تقريباً لنفهم أنفسنا، والآن، وبعد أن أصبحنا نعرف الكثير عن الصحة النفسية البشرية، ربما يمكننا استخدام ذلك لرد الجميل لهم".

لذا، ربما تساهم تجربتي العلمية الصغيرة هذه، بطريقة ما، في التخفيف من معاناة بعض أقربائنا من الرئيسيات.

المصدر:

بي بي سي

المصدر:

بي بي سي