- الجزائر تحتفظ بطاقة تكرير نفطية ثابتة ضمن دول أوبك في 2024

- الحرب على غزة مباشر.. 51 شهيدا بنيران الاحتلال وقطر تتحدث عن أجواء إيجابية بشأن مقترح وقف النار

- الرئيس تبون يتعهد بصون سيادة الجزائر واستقلال قرارها - الإخبارية

- نتنياهو يميل لرفض المقترح حول غزة.. "نريد كل الرهائن"

- حرب غزة: المملكة المتحدة تستعد لاستقبال أول دفعة من أطفال القطاع للعلاج خلال الأسابيع المقبلة

- هذا ما فعله رونالدو بعد طرد زميله ماني بلقاء النصر والاتحاد

- صحفي أذربيجاني يكشف للجزيرة نت حقيقة علاقة بلاده بإسرائيل

- لقاء رفيع المستوى بين عرقاب والأمين العام لمنتدى الدول المصدرة

- المدرسة الأمريكية الدولية بالجزائر تستقبل عاماً جديداً بقيادة مديرة جديدة

- “عدل” تمدّد آجال تحميل الطعون

- الأمن الوطني يفكك شبكتين إجراميتين تتاجران بالمخدرات

- ستارمر: قادة أوروبيون يدرسون فرض عقوبات جديدة على بوتين

- بعد البدلة والتأدب الجم.. ماذا كسب زيلينسكي وأوروبا من ترامب؟

- "تحالف الراغبين" يبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا وترامب يتكهن بموقف بوتين

- "لنبدأ العمل الخامسة فجراً"، مقترح من برلمانية يشعل جدلاً في مصر

- ارتفاع عدد الشهداء في القطاع والاحتلال يقتل 28 طفلا يوميا

- جون بولتون: لماذا يُعد ترامب أسوأ مفاوض في العالم؟

- ما هي خطة نزع سلاح حزب الله؟

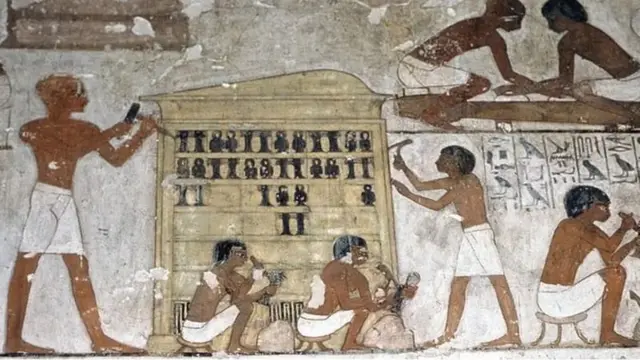

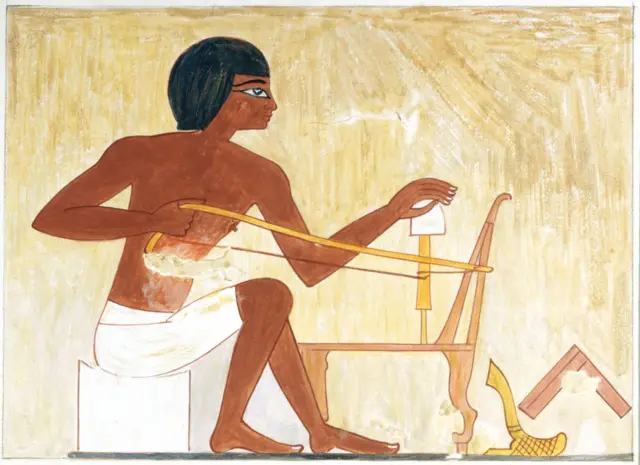

عيد العمال: كيف احترم ملوك مصر القديمة حقوق العامل و"قدّسوا" دوره؟

مصدر الصورة

مصدر الصورة

"اجتهد في كل وقت، افعل أكثر مما هو مطلوب منك، لا تُضع الوقت إذا كنت قادراً على العمل، مكروه كل من يسيء اغتنام وقته. لا تهدر فرصة تعزز ثروة بيتك، فالعمل يأتي بالثروة، والثروة لا تدوم إذا هجرت العمل"، هذا المقتطف مثال لتعاليم أدبية أعلت من شأن العمل وقيمته في الفكر المصري القديم، وأبرزت إيمان المصريين بأنه سبيل كل إنتاج، ومصدر كل بناء على المستويين الاجتماعي والحضاري.

وتكشف العديد من النقوش والنصوص المصرية القديمة أن العامل لم يكن مجرد تُرس في آلة لصنع الحضارة، بل كان عنصراً أساسياً وشريكاً روحياً في عملية البناء، ويحظى باهتمام واحترام أصحاب "صروح المجد" من معابد وأهرامات وقصور، وقد سجّلت تلك النصوص جانباً مهماً من تفاصيل حياة هؤلاء العمال، موثّقة ظروف عملهم، بل وحتى احتجاجاتهم ومطالبهم العادلة.

إن دراسة تلك النصوص تفتح نافذة على أقدم وعي حضاري بحقوق الإنسان العامل، بل تُبرز كيف أن حضارة وادي النيل لم تكن حضارة عمارة وفنون فحسب، بل أيضاً حضارة مفاهيم إنسانية وعدالة اجتماعية، كما يتضح من نصوص مثل بردية "دير المدينة"، والتي تعتبر من أقدم الوثائق التي تسجّل شكوى جماعية لعمال تأخرت أجورهم، مما يسلّط الضوء على وجود نوع من الوعي بالحقوق في تلك الفترة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

كان المجتمع المصري قديماً على قدر كبير من التراتبية الطبقية، تتمثل نخبته في مجموعة من علية القوم والمتعلمين والمنتسبين إلى الملك الحاكم، ثم تأتي طبقة المهن والحرف، الطبقة الوسطى في المجتمع، التي تزاول عملها في بيئة حضرية في أغلب الأحوال وفي ظل نظام إداري.

كانت الأعمال الحرفية هي الأكثر استقراراً في البلاد، وتخضع لنظام دقيق يحكمها، وتشير النصوص المصرية القديمة إلى أن حياة العمال والحرفيين كانت أكثر يسراً مقارنة بالفلاحين.

وكان العمال يتسلّمون بصفة منتظمة أجورهم عيناً، كما يتضح من نص للملك رعمسيس الثاني، من عصر الأسرة الـ 19 (1298-1187 قبل الميلاد)، بحسب تقسيم عصور تاريخ مصر القديم، أورده العالم الفرنسي، جان بيير ماري مونتيه، في دراسته بعنوان "الحياة اليومية في مصر في عصر الرعامسة"، وهو نقش على لوحة تذكارية أقامها الملك في معبد أيونو.

يقول الملك مخاطباً عمال المحاجر: "ملأت المخازن بجميع الفطائر واللحوم والكعك لتأكلوها، وأنواع العطور لتعطروا رؤوسكم بها كل عشرة أيام، وصنادل تنتعلوها كل يوم، وملابس تلبسونها طوال العام".

ويضيف: "عينت لكم رجالاً يحضرون لكم الطيور والأسماك، وآخرين يحسبون كم هو مستحق لكم، أمرت بتشييد ورشة فخار تصنع لكم الآواني الفخارية ليظل ماؤكم صافياً في الصيف، ومن أجلكم أبحرت السفن دوماً من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب تحمل لكم الشعير والحبوب والقمح والملح والخبز".

"احترام العامل"

مصدر الصورة

مصدر الصورة

عرفت مصر القديمة تكريم العمال من جانب بعض الشخصيات منذ عصر الدولة القديمة (3150-2117 قبل الميلاد)، ومثال ذلك مدير ضيعة يعرف باسم "منى"، من عصر الأسرة الرابعة (2520-2392 قبل الميلاد)، يقول في نص إنه كافأ بسخاء كل من ساهم في بناء وزخرفة مقبرته: "لن يندم أبداً كل من ساهم في بنائها، سواء كان فناناً أو قاطع أحجار، لقد أعطيت كل شخص مكافأته".

ويؤكد أحد القضاة، من عصر الأسرة الخامسة (2392-2282 قبل الميلاد)، نفس المفهوم في نص آخر يشير إلى احترام طبقة العمال قائلاً: "جميع من عملوا في هذه المقبرة نالوا أجرهم بالكامل من خبز وجعة وملابس وزيت وقمح بكميات كبيرة، كما أنني لم أُكره أحداً على العمل".

وكان الملك "أمنحتب الأول"، من عصر الأسرة الـ 18 (1594-1295 قبل الميلاد)، أول من ابتكر فكرة تكوين طائفة خاصة من العمال والفنانين، لذا أصبح محل "تقديس" بعد وفاته، واستقر هؤلاء العمال في قرية تعرف باسم "دير المدينة"، وكانت محاطةً بسياج وتتألف من سبعين منزلاً بملحقاتها.

وتشير الوثائق إلى أن هؤلاء العمال كانوا يعملون تحت مراقبة سلطة الوزير المكلف بإمدادهم بالأدوات اللازمة للعمل، كما كانت الدولة مكلفة بإمدادهم بالمواد الغذائية، وكانت طائفة العمال تتألف من 60 إلى 120 عاملاً يُقسّمون إلى قسمين، كل قسم يخضع لسلطة رئيس عمال يحمل كل منهما لقب "كبير الفرقة أو المجموعة".

مصدر الصورة

مصدر الصورة

وتشير أوستراكا، (كلمة يونانية مفردها أوستراكون تستخدم في الآثار للإشارة إلى قطعة فخار مكسورة)، مؤرخة في العام الأربعين من حكم الملك رعمسيس الثاني (1279-1212 قبل الميلاد)، من عصر الأسرة الـ 19، محفوظة في المتحف البريطاني، كتب عليها رئيس العمال أسماء عمّاله، البالغ عددهم 43 عاملاً، وأمام كل عامل عدد الأيام التي تغيبها عن العمل، وأعذار التخلف عن العمل بالمداد الأحمر، وكذا التأخير عن نوبة العمل.

وكان من بين أسباب الغياب عن العمل "المرض بعدوى، أو لدغة عقرب، أو بسبب تقديم القرابين للآلهة"، كما كان تقلب مزاج الزوجة سبباً في بعض الأحيان في تخلف عامل عن نوبة عمله، أو قيامه ببعض الأعمال المنزلية.

وكانت الدولة تمد هؤلاء العمال وأسرهم بحصص تموينية تعرف بنظام "الجرايات"، وكان أجرهم يُدفع عيناً في هيئة مواد غذائية تُصرف من مخازن الدولة شهرياً كالقمح والشعير والأسماك والخضراوات وماء الشرب، بالإضافة إلى حوافز الاجتهاد في العمل وتضم البلح والجعة.

كان الابن يرث مهنة أبيه في الغالب، وكان من الممكن لأي شاب يتحلى بموهبة أن يحتل مكاناً أرفع مما وصل إليه والده، وتشير نصوص تعود إلى عصر الأسرة الـ 18 إلى تفاخر البعض بكفاحهم، وأنهم صعدوا السلم الوظيفي من بدايته "من دون تأثير من أقارب"، أو التفاخر بأنه "من أسرة بسيطة، ولم يكن من أصحاب الجاه في مدينته".

"أول ثورة عمالية في التاريخ"

مصدر الصورة

مصدر الصورة

عرفت مصر القديمة أول ثورة اجتماعية في التاريخ، حدثت في عهد الملك بيبي الثاني، من عصر الأسرة السادسة (2282-2117 قبل الميلاد)، بعد أن بلغ من العمر 94 عاماً، وازداد ضعفه تاركاً السلطة لحفنة من أفراد الجهاز الإداري الطامحين للسلطة، وسلطت مصادر أدبية الضوء على هذه الثورة مثل بردية "إيبوور" وبردية "هاريس" ونبوءة "نفرتي" وبردية "اليأس من الحياة".

وتعتبر بردية "إيبوور"، المحفوظة في متحف ليدن الهولندي، المكتوبة بالخط الهيراطيقي، خير دليل على ما أصاب البلاد من فوضى وفساد أدى إلى سقوط الأسرة السادسة، وانهيار طبقات المجتمع بما في ذلك طبقة العمال الذين فقدوا سبل الرزق، وتفشت البطالة.

ويصف "إيبوور" في نصه الأدبي نقلا عن الترجمة الفرنسية للنص المصري القديم للعالمة كلير لالويت، في دراستها بعنوان "نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة" ضمن نماذج الفكر العالمي لمنظمة اليونسكو، تردي الأوضاع وتفشي الحزن والفوضى في المجتمع.

ويقول مقتطف من النص: "لم يعد الناس يحرثون الحقول، وهجم الناس على مخازن الحكومة وسرقوها، واعتدوا على مقابر الملوك. صب الشعب غضبه على الأغنياء فنهبوا القصور وأحرقوها...، واختفت البسمة، فلا أحد يبتسم، واختلطت الشكوى التي تعم البلاد بالنحيب، حقاً أصبح العظيم والفقير يقول: يا ليتني مت قبل حدوث هذا، والأطفال الصغار يقولون كان يجب ألا أكون على قيد الحياة".

وتعطلت الزراعة كما يشير النص: "فاض النيل ولا يوجد أحد يحرث من أجل نفسه، وأصبح الناس جميعاً يقولون لسنا نعرف ما الذي سيحدث في هذه الدنيا، وشحت الحبوب"، وتأثرت الصناعة أيضاً، ويقول النص: "أصبح الصناع لا يعملون، ودمر أعداء البلاد فنونها".

كما تأتي الثورة العمالية في عهد الملك رعمسس الثالث، من عصر الأسرة الـ 20 (1187-1069 قبل الميلاد)، لتصف أول إضراب عمّالي ذكرته النصوص الأدبية، مثل بردية "هاريس" وبردية "تورينو"، ولعل أسبابها هو إنهاك خزينة الدولة بسبب حروب خاضها الملك رعمسيس الثالث لحماية مصر من هجمات شعوب البحر، إلى جانب سيطرة الكهنة على ثروات البلاد، الأمر الذي أدى إلى عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه عمّال، تأخر استلامهم مخصصاتهم العينية أكثر من مرة.

ونظم العمال إضرابهم في العام 29 من حكم الملك رعمسيس الثالث (1185-1153 قبل الميلاد)، وهو إضراب استمر ثلاثة أيام، وتجمع العمال خلف معبد الملك تحوتمس الثالث، ودارت مناقشات بين العمال ورجال الشرطة.

ويحتفظ متحف "تورينو" في إيطاليا ببردية أشبه بيوميات تروي هذا الإضراب وتشير في مضمونها إلى أنه مر بمراحل، حتى وصل إلى مرحلة التحذير، كما تشير الترجمة الفرنسية للنص الذي ذكره العالم فرانسوا دوما، في دراسته "حضارة مصر الفرعونية" نقلا عن النص المصري القديم.

يقول النص: "لقد أوصلنا الجوع والعطش إلى ما وصلنا إليه، لا توجد ملابس، ولا يوجد زيت لدينا، ولا يوجد سمك عندنا ولا خضراوات. أبلغوا الفرعون، له الحياة والصحة والقوة، سيدنا الكامل. هيا أبلغوا أيضا الوزير رئيسنا، ليمنحنا سبل الحياة".

وبعد أن نفد صبرهم اتجهوا إلى مهاجمة مخازن الغلال عند معبد الرامسيوم لنهبها وهم يرددون عبارة "نحن جائعون"، ليمتد الإضراب بعدها إلى ثورة ضد فساد الإدارة المركزية، وهو ما اتضح جليا من عزوف العمال لفترات طويلة عن أداء أعمالهم في منشآت مقابر الملوك.

"شركاء في الخلود"

ادعى كثيرون أن الحضارة المصرية، وعلى رأسها، أهرام الجيزة، شيدها شعب أجنبي كان يملك وسائل متقدمة غير معروفة بالنسبة للعمال المصريين القدماء، وأن هذه الوسائل اختفت من مصر باختفاء هذا الشعب. وذهب البعض من أمثال إريخ فون دانيكين إلى أن "فضائيين" بنوا الأهرام عندما زاروا كوكب الأرض منذ آلاف السنين، وكانت أطرف النظريات تلك التي روّجها مؤلفون روس تقول إن بناة الأهرام جاءوا من إندونيسيا منذ 10 أو 12 ألف عام بعد أن دمرت الكوارث الطبيعية مدينتهم، حسبما ذكر بيل شول وإد بتيت في دراستهما "سر قوة الهرم الأكبر".

بيد أن الثابت من الناحية التاريخية والأثرية أن العمال المصريين القدماء اتبعوا في تشييد عمارتهم الضخمة أبسط الوسائل المتاحة لهم، وهو رأي تؤيده البقايا الأثرية التي عثر عليها علماء الآثار المصرية في مواقع مثل الأهرامات، على سبيل المثال، وواضحة في الرسوم والصور التي سجّلها المصريون على آثارهم.

ونلفت إلى أن الدوافع الروحية عند المصريين عموماً، ولدى العامل خصوصاً، كانت محركاً رئيسياً لسلوكياتهم، كما يدل على ذلك ما تركوه من نقوش ومخطوطات، لاعتقادهم بأنهم "سيُبعثون بعد الموت ويعيشون حياتهم الأخرى مطابقةً تماماً لحياتهم الدنيا"، معتقدين أن الملك "الذي كان يعيشون في رعايته في الحياة الدنيا هو نفسه الملك الذي سيعيشون في رعايته في الحياة الأخرى بعد البعث"، لذا كان ذلك الاعتقاد يمدهم بطاقة روحية تتجاوز الدوافع المادية من أجور مجزية من الدولة.

ويقول عبد المنعم عبد الحليم سيد، أستاذ التاريخ القديم بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، في دراسته "المغالطات والافتراءات الصهيونية على تاريخ وحضارة مصر الفرعونية والرد عليها وتفنيدها من واقع الأدلة الأثرية" إن العمال المصريين "استخدموا في بناء المباني الضخمة والأهرامات أبسط الوسائل وهي المنحدرات والمماشي التي تحيط بالبناء، والتي كانوا يسحبون عليها الكتل الحجرية ثم الهزازات لرفع الكتل الضخمة من طبقة إلى الطبقة التي تليها".

ويدل على ذلك رسم على جدران مقبرة الوزير رخمي رع (عصر تحتمس الثالث) في غرب طيبة (الأقصر) وهو يمثل دفع كتلة حجرية مستطيلة فوق منحدر مبني من الطوب اللبن، ويظهر من الرسم أن هذه الكتلة هي عتب علوي لتسقيف قاعة أعمدة يظهر منها ثلاثة أعمدة، حسبما ذكر.

كما تكشف الحفائر الأثرية لمقابر عمال بناء الأهرام، الواقعة جنوب شرقي تمثال أبو الهول، خلف الحائط الحجري المعروف باسم "حائط الغراب"، عن قدر اهتمام الملوك بعمّالهم البسطاء ورغبتهم في دفنهم معهم بالقرب من مقابرهم الملكية تقديراً لجهودهم، إذ تنقسم هذه المقابر إلى قسمين: مقابر الجبانة السُفلية التي دُفن فيها العمال الذين نقلوا الأحجار والمعدات، والجبانة العُلوية التي دُفن بها بعض الإداريين والمشرفين والحرفيين وأصحاب المهن.

ويقول رمضان عبده علي، أستاذ الآثار المصرية بكلية الآداب جامعة المنيا في دراسته "تاريخ مصر القديمة ومظاهر حضارتها ودحض ما قيل بشأنها من مزاعم وأباطيل" إنهم (أي علماء الآثار) وجدوا "في مقابر عمال بناة الأهرام أن الجبانة السُفلية (جبانة العمال البسطاء) أبسط حالاً من تلك الجبانة العُلوية، وترجع جميع هذه المقابر إلى عصر الدولة القديمة".

ويضيف: "نخرج في ضوء هذا الكشف الهام بعدة حقائق منها: الجبانة السفلية البسيطة تضم مقابر ذات طابع وطراز محلي .. وعُثر في بعض هذه المقابر البسيطة على أنواع مختلفة من الأحجار التي كانت تستخدم في بناء الأهرام، وكان العامل المصري يحتفظ بها لكي يستعملها في بناء مقبرته، ووُجد بعضها مبنية من الطوب اللبن ومُدعّمة بأحجار مما تبقى من مخلفات بناء الأهرام".

وعن اهتمام الدولة بعمالها أثناء دورة عملهم، يقول عبده علي: "كُشف في المنطقة عن مكان كانت تجفف فيه الأسماك. وعُثر أيضاً على منطقة كانت تُخزن فيها الحبوب والأدوات التي كانت تستخدم في البناء...، كما عُثر على أقدم مخبز لإعداد الخبز، وكان القائمون على هذه المقابر يقومون بإعداد الخبز وتوزيعه على العمال...، كما عُثر على أطباق من الفخار لتقديم الطعام، ويؤرخ هذا الفخار بعصر الأسرة الرابعة".

ويلفت زاهي حواس في دراسته "بناة الهرم" إلى العثور على "أدلة بأن السمك كان يملح ويُخزن في صفائح أو جرايات من الفخار، لكي يأكله العمال على فترات مختلفة. وهذا هو الحل الوحيد في عملية إعاشة العمال، لأن هذا النوع من الأسماك (وهو يشبه البلطي المعروف في ريف مصر) كان يخزّن ويبقى شهوراً لإطعامهم".

والثابت أن السلطة القائمة على بناء الهرم كانت تغير العمال كل ثلاثة أشهر بما لا يخل بأعمالهم الأساسية في زراعة الأراضي، كما عُثر على رفات تشير إلى حدوث إصابات عمل وعلاجها، بل وخضوع البعض لعمليات جراحية لعلاج كسور بسبب إصابات عمل، في دلالة على توفير السلطة الحاكمة نظام للرعاية الصحية للعمال.

كانت الحضارة المصرية القديمة سابقة في احترام قيمة العمل وتقدير العامل، فجعلت من البناء عملاً يحظى بتقدير خاص، ومن العامل شريكاً في الخلود مع الملك، كما أثبتت الاكتشافات الأثرية الحديثة، كما ذكرنا، أن عمال مصر القديمة لم يكونوا بمثابة أدوات كما روّج البعض، بل كانوا أصحاب مهارة، يعملون في نظام دقيق ومنضبط، تحت رعاية الدولة، ويتقاضون أجراً، ويُكفَل لهم السكن والطعام والرعاية الصحية.

ويصف الفرنسي غريمال في دراسته عبقرية الحضارة المصرية بأنها "سحرت ألباب جميع من اقتربوا منها، رغم وقوفهم عاجزين عن سبر أغوار آليات هذا النظام، التي تكشف عن حكمة راسخة وقدرة على الاستمرار، وكان اليونانيون بالتحديد أول من شدوا الرحال إلى مصر، ولما عجزوا عن نقل قيمها الأساسية إلى مدنهم، نشروا عن مصر الصورة التي جاءوا يبحثون عنها، فهي منهل الفكر البشري وبلد جدير بالاحترام".

المصدر:

بي بي سي

المصدر:

بي بي سي