- وزارة التربية والتعليم تعلن التقويم الأكاديمي للأعوام الدراسية الثلاثة المقبلة - الإمارات نيوز

- رئيس الدولة ونائباه يهنئان رئيس وزراء هولندا بمناسبة أداء اليمين الدستوري - الإمارات نيوز

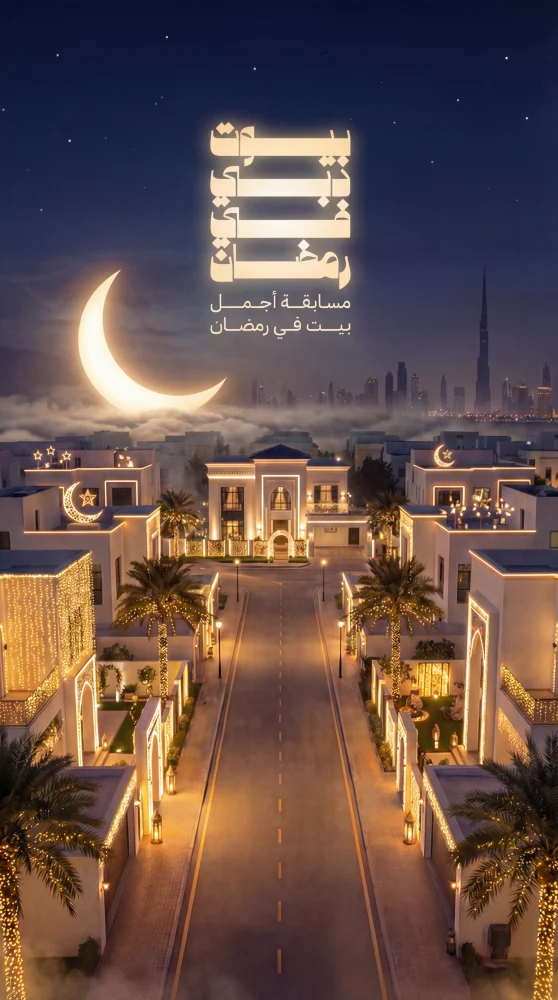

- "براند دبي" يطلق النسخة الثانية من مسابقة "بيوت دبي في رمضان" احتفالاً بالشهر الفضيل - الإمارات نيوز

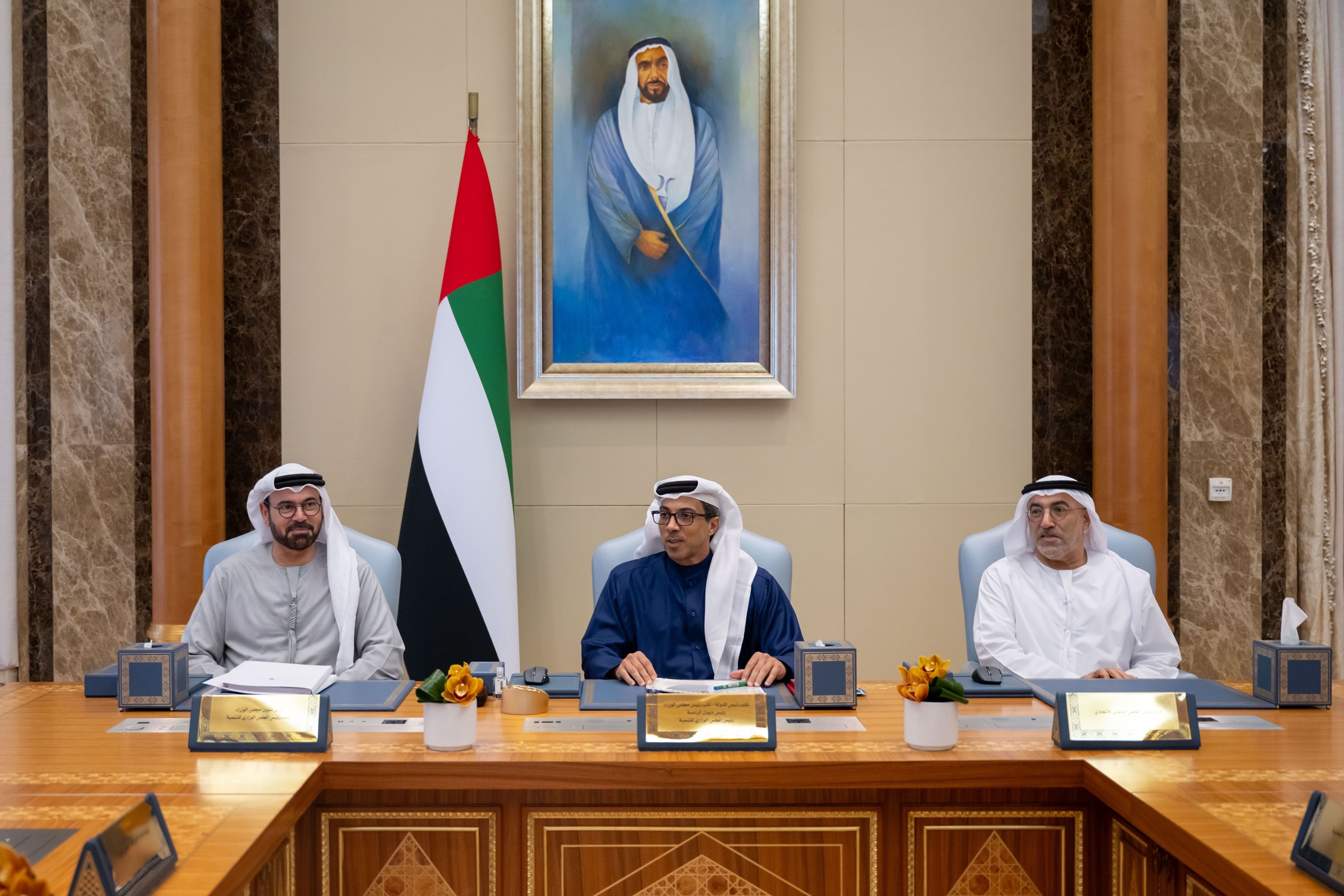

- برئاسة منصور بن زايد..المجلس الوزاري للتنمية يستعرض مستجدات تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية

- الحزام الإستراتيجي.. طوق واشنطن لإحكام القبضة على إيران

- تقرير: روحاني حاول عزل خامنئي عن إدارة الأزمة في البلاد

- بدءاً من العاشرة ليلاً.. "الوطني للأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الضباب

- الأرصاد يحذر من تشكل الضباب وتدني الرؤية الأفقية - الإمارات نيوز

- الخارجية الأمريكية تأمر بمغادرة موظفي سفارتها غير الأساسيين في بيروت

- مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.. نتنياهو يتحدث عن "أيام صعبة"

- سوريا.. مقتل 4 أمنيين في هجوم على حاجز في الرقة

- تقرير: أميركا جاهزة لضرب إيران وستتيح "خيار الاستسلام"

- أمريكا تجلي عشرات الموظفين من سفارتها بلبنان وروبيو يؤجل زيارته لإسرائيل

- إيران تتوعد: الأعداء قد يبدؤون الحرب لكنهم لن يرسموا خط النهاية

- الرسوم الجمركية: ما هي آثار إلغائها على آسيا؟

- حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد تتجه للرسو في إسرائيل

- "إن الله يبتليكم لأنه يحبكم".. طفلة مغربية تهز القلوب برسالة إلى غزة

- أزمة الخرائط العراقية.. بيانات تضامن مع الكويت ودعوات للحوار

مدارس وجامعات: كيف تغيّرت الغرف الصفية في العالم العربي؟

مصدر الصورة

مصدر الصورة

في صباحٍ صيفيّ بمدرسةٍ ثانوية للبنات، تضع المديرة تيريزا هاتفها على الصامت قبل أن تقرأ الرسائل التي وصلتها على الواتساب: واجب أُرسِل رقميّاً، وشكوى من انشغال طالبةٍ بمنصّةٍ تعليمية أثناء الحصّة، واستفسارٌ عن موعد مقابلة أولياء أمور مع المرشدة.

على الطرف الآخر من الباب، صفٌّ تتداخل فيه الألواح الذكية مع دفاتر ملوّنة وهواتف يستعملنها الطالبات لحل الواجبات.

تقول تيريزا اليوانسة، التي تُدرّس الموسيقى منذ قرابة عشرين عاماً، وتدير مدرسة ثانوية للبنات اليوم لبي بي سي: "تغيّرت شخصية المتعلّم والمعلّم 180 درجة. فمن الطباشير والسبورة إلى الشاشات والهواتف، صار الطالب الذي كان متلقّياً صامتاً شريكاً يناقش ويبحث، لدرجة أن بعض المعلّمين يجدون أنفسهم أحياناً في حرجٍ حين يعرف الطالب في موضوع درسهم أكثر منهم".

تلك القفزة التكنولوجية التي سرّعها وباء كورونا، لم تُبدّل أدوات الدرس فحسب، بل أعادت تعريف الدرس ذاته؛ من تعليمٍ يتمحور حول المواد المكتوبة الجافة، إلى تعلّمٍ يتمحور حول المهارة، ومن معلّمٍ يُلقّن إلى معلّمٍ يُيسّر وينمّي خبرات الطلاب العملية. ومع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، برز سؤالٌ يُلخّص المشهد: لماذا يأتي الطالب إلى القاعة ما دام يستطيع العثور على المعلومة من سريره؟

"أعطني سبباً يقنعني بالحضور"

مصدر الصورة

مصدر الصورة

يقدّم د. مالك الشرايري، نائب رئيس الجامعة الألمانية الأردنية لبي بي سي، صورةً بانورامية لما جرى خلال العقدين الماضيين.

"أصبحت فترات انتباه الطالب أقصر، والكتاب تراجع لصالح الوصول اللحظي إلى الإنترنت، والواجبات المكتوبة تكاد تندثر، وصار نادراً أن تجد طالباً يعتمد على المادة المكتوبة."

يركّز الشرايري على الصبر الذي يفتقده طالب اليوم، ويرى أنه "ضروريّ بصفته مهارة وقيمة على المدرّس أن يغرسهما في طلّابه ليحضّرهم لما بعد الجامعة".

في هذا السياق تغيّر تعريف الطالب القوي.

يقول الشرايري إن المفاضلة لم تعد تميل لمن يجمع العلامات ويحفظ الأنظمة، بل لمن "يفكّر بشكلٍ مختلف، ويبني حجّته ويدافع عنها، ويعرض أفكاره ويتواصل بفاعلية، ويضع خطةً شخصيةً لمعنى ما يتعلّمه". ويضع الشرايري التحوّلات ضمن نقلةٍ أوسع؛ من التدريس إلى التعلّم: "لم يعد السؤال كم ندرّس، بل كيف وماذا ندرّس، وكيف يكتسب الطالب الكفاءة والمعرفة لسوق العمل".

يركّز الشرايري على ما يسميه عولمة الجامعات: "ينبغي أن تكون كل جامعةٍ عالمية لا محليّة، تفتح فرص التبادل، وتتيح للطالب الاحتكاك بطرق تفكير وثقافات مختلفة، وتُنمّي كفاءاتٍ عابرة للثقافات، وتعطي الطالب القدرة على وضع الذات في مكان "الآخر" لفهم كيف يراه.

يرى الشرايري أنّ وباء كورونا سرّع هذا المسار قسراً؛ فما بعد 2020 ليس كما قبلها من ناحية أدوات التدريس والامتحانات والتقييم. ويجادل بأن "المؤسسة التعليمية التي لا تدمج التقنية سيعفو عليها الزمن".

وهنا يطرح سؤال القيمة المُضافة داخل القاعة نفسه على الطاولة: إنْ كان الطالب يستطيع تحصيل المعلومة عن بُعد، فما الذي يمكن أن يقدّمه المعلّم ولا تُقدّمه التكنولوجيا؟

يجيب الشرايري بأن المهارات الديناميكية لا تأتي عبر الشاشة، وكذلك الحال بالنسبة لمهارات العمل ضمن فريق، والتفاعل الإنساني، والتعامل مع اختلافات الثقافة، ومهارات العرض والتقديم، وتمارين التفكير النقدي متعدد الأبعاد. من هنا يأتي نداء الطالب الضمني للمحاضر: "لماذا أحضر محاضرتك؟ أعطني سبباً مُقنعاً للحضور". وإذا لم يكن لدى المعلّم إجابة حقيقية ووافية لهذا السؤال، فلن يحضر الطالب الصف، وإن حضر بدنياً فلن يكون حاضراً ذهنياً".

مصدر الصورة

مصدر الصورة

حتى نصائحه لطلّابه تغيّرت.

فقبل عشرين عاماً كانت نصائح الشرايري لطلابه تتمحور حول الحفظ، والاستعداد للمقابلات، والالتزام بالمنهاج، وتعلّم ما تريد الشركات وأصحاب العمل سماعه في مقابلات التوظيف.

أمّا اليوم فإنّه يدفع طلابه إلى التفكير لعشر سنواتٍ مقبلة عند اختيار التخصّص والمهارات، وإلى ممارسة التفكير النقدي بعيداً عن القوالب، والتحلّي بالصبر بوصفه قيمةً ومهارة لازمتين لريادة الأعمال، وأخذ المخاطر بوعي، والعمل الدؤوب، وتقبّل النقد البنّاء.

"الجامعة لم تعد محطة لجمع العلامات، إنّها منصّةُ بناء إنسانٍ قادرٍ على التعلّم مدى الحياة، ومكان لاكتساب مهارات تعدّ الطالب ليكون هو صاحب العمل وليس موظفاً".

الطالب: من متلقٍ للمعلومة إلى مُنتِجٍ للمعرفة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

تلتقط د. دانة قاقيش، أستاذة التسويق في الجامعة الأردنية، الخيط من زاويةٍ مكمّلة. تقول قاقيش لبي بي سي إن الإنترنت والهواتف الذكية ثم كورونا قلبت مشهد التعلّم والتقييم، فـ "الطالب الذي كان يقطع الطريق إلى المكتبة وينتظر أياماً للحصول على مصادره بات يصل إلى المعلومات لحظياً، لينتقل من متلقٍ للمعلومة إلى مُنتِجٍ للمعرفة".

إن اتساع الوصول للمعلومات منح الطلاب ثقةً أكبر، وفرص تشبيك بلا حواجز مع صنّاع رأيٍ عالميين عبر منصّات مثل لينكدإن وغيرها، لكنه كشف عن ثغرةٍ بنيوية تتلخّص في: "غياب ثقافة التحقّق".

وهنا تحذّر قاقيش مما تسميه "نظرية الفقاعة".

تتشكل هذه الفقاعة المعرفية حين يبحث الطالب عن أمر ما في اتجاهٍ واحد، لتعيد إليه الخوارزميات إجابات تؤكّد رأيه وتستبعد الآراء المخالِفة.

ولردم الفجوة تبني قاقيش مساقاتٍ تُدرّب على مقارنة المصادر وبناء استنتاجاتٍ مسنَدة بالأدلة والتمييز بين الرأي والحقيقة، مع مشروعاتٍ عمليّة على الصعيدين المحلي والدولي، ونقاشاتٍ وعروض شفويّة تفحص الفهم الفعلي لما يقوله الطالب.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

ترى قاقيش أن أدوات الذكاء الاصطناعي سلاحٌ ذو حدّين، فهي مفيدةٌ متى استُخدمت بوعي، وخطرة إذا استُخدمت بشكلٍ أعمى؛ وتعتقد أن الامتحانات يجب أن تميل نحو حالاتٍ دراسية من الواقع، تستفزّ العقل وتعيد تعريف ما يعنيه أن يتعلّم الطالب.

وتلفت إلى تحوّلٍ في التصوّر الذهني عن الجامعة: "ازداد عدد الطلاب الذين ينظرون إلى الجامعة بوصفها رافعةً لبناء العلامة الشخصية، ما يولّد نوعاً من الغيرة الإيجابية بين الأقران".

ومع انتشار خطابات تقلّل من قيمة الشهادة بالاستناد إلى قصص نجاحٍ فردية، تشدّد قاقيش على الصورة الأوسع: "إحصائياً، معظم الناجحين بنوا أساساً معرفيّاً وشبكة علاقات عبر الجامعة، من دون إنكار مساراتٍ بديلة لبعض الأفراد."

ترى قاقيش أن التغيير الذي طرأ على العملية التعليمية إيجابي بالمجمل، وتربط ذلك بشرط أن يقدّم المعلّم قيمةً مضافة بأساليب حديثة وقصصٍ واقعية من شركاتٍ ومؤسسات، وتؤكد على ضرورة أن يُعين المدرّس الطالب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكلٍ صحي لا أن يحاربه بشكل أعمى.

حرج المعلّم وتشتّت الطالب… وما بينهما

تؤكّد تيريزا أن أدوات الاتصال أبقت الطلاب على اطّلاعٍ دائم بما يجري في العالم: "بعد أن كان الاطلاع يمرّ عبر نشرة الثامنة أو راديو الوالدين، صار كل شيء في الهاتف. وحتى إن بدت هذه المعرفة سطحية نسبيّاً فهي ما تزال مفيدة.

إداريّاً ودّعنا "وزارة الورق" (كما كنا نسمّي وزارة التربية والتعليم)، وذلك بفضل منصّاتٍ سهّلت التواصل مع الطلاب والمعلمين والأهالي".

لكن مقاومة التغيير تبقى حاضرة، فبعض المعلّمات القريبات من التقاعد يرفضن التعامل مع الحواسيب ويتمسّكن بأنّهن ينتمين لجيل القلم والورقة. وتتوقّع تيريزا اندثار الطباشير لصالح الألواح الذكية خلال عشر سنوات.

أما عن علاقة الطالب بالمعلّم فأضحت أقرب إلى الصداقة، مع بقاء قدر معقول من هيبة المعلم داخل الصف.

ومن موقعه مديراً لمدرسةٍ ثانوية منذ تسعة أعوام، يرى د. محمد بدارنة أن أيّ معلّمٍ يُصرّ على الطريقة التقليدية سيُصيب طلابه بالملل، وأن الحل هو الصفّ "الحيّ" بأنشطةٍ معمليّة وتطبيقية داخل الغرفة الصفية.

وعند سؤاله عن الهواتف الذكية والتكنولوجيا، قال البدارنة إن الهواتف تُستخدم أحياناً لإرسال واجبات واستلام الحلول، لكن المدرسة تكتشف أحياناً إجابات صيغت بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

ويشدّد على فجوة الإنصاف: "ليس كل الطلاب يملكون هواتف أو يُحسنون استخدامها"، ما يستدعي بدائل عادلة.

ومع أن الجائحة زادت الكسل وقلّلت الانضباط، بحسب البدارنة، فإنها درّبت كثيرين على التعلّم الذاتي والبحث الفردي، وأعادت تعريف دور المعلّم بوصفه محاوراً لا ملقّناً، يعلّم المهارات والقيم ويصقل الشخصية ويراعي الطلاب الذين يعانون صعوبات التعلّم.

ولرفع التركيز في زمن الانتباه القصير، يدعو إلى تجهيز الصفوف بألواحٍ ذكية وحواسيب "لتنويع الوسائط بدل الاتكال على السماع وحده".

ويضيف معلّم الثانوية العامة، منير الوردات، أن اتساع الوصول إلى المعرفة قلّل اعتماد الطالب على المدرسة بصفتها مصدراً وحيداً للمعرفة، لكنه خلّف تكدّساً معلوماتيّاً على حساب الخبرات العمليّة والقيم.

"بعض الطلبة لا يرون المدرسة مصدراً أساسيّاً للمعرفة، لا سيما في زمن منصّات التعليم والدروس الخصوصية، كما تراجع انضباط الكثير من الطلاب بسبب التكنولوجيا. لذلك يدعو إلى إعداد "معلّم المستقبل" عبر التدريب مستمر، وتبادل خبرات، واكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين المتمثّلة بالتفكير النقدي، والتعلّم القائم على المشاريع العملية، كما يدعو إلى ترسيخ مفهوم "التعلّم للحياة" معياراً للتميّز التعليمي.

الأخطاء الخفية للأدوات الذكية

تُحذّر د. دانة عوض، المتخصّصة في علوم اللغة والترجمة بجامعة الأمير سلطان في الرياض، من أثرٍ جانبيٍ متسارع منذ بدأت التدريس الجامعي قبل نحو 15 عاماً.

"انتقلنا من التحقق من نتائج البحث على جوجل إلى الإجابات السريعة التي يقدمها تشات جي بي تي وغيره من روبوتات الدردشة؛ فغيّرت الأدوات الرقمية آليات التقييم، ودفعتنا لمنع السماح بالاتصال بالإنترنت أثناء الامتحانات، واستخدام فاحصاتٍ لاكتشاف الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي في الإجابة على الواجبات والامتحانات القصيرة."

الوتيرة اختلفت أيضاً "لا لأن المواعيد النهائية لتسليم الواجبات أصبحت أقصر، بل لأنّ كثيرين يؤخّرون البدء بحلها إلى اللحظة الأخيرة" مدفوعين باعتمادهم على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتلاحظ عوض أن المشكلة الأهم ليست قدرة الطالب على استخدام الأدوات بقدر ما هي عدم الاهتمام بدقّة مراجعة المعلومات التي تقدمها هذه الأدوات لا سيما لدى الطلاب الأصغر سنّاً، لذا صار تدريب الطلاب على التحقّق جزءاً من المنهج.

وتنوّه عوض لمسألة مهمّة، وهي أن أخطاء الذكاء الاصطناعي كثيراً ما تكون خفيّة ويصعب التقاطها بالقراءة الأولية السريعة، فقد تبدو الإجابات صحيحة ومنمّقة، لكنها في الحقيقة زائفة ومُختلقة. كما أن هذه الأدوات تستخدم أحياناً استدلالات غير منطقية مخفية بين السطور، ما يجعل التحقق من مخرجات هذه التطبيقات أمراً لا يمكن تجاوزه.

ماذا ربحنا… وماذا خسرنا؟

في الجانب المضيء، وسّعت التكنولوجيا الوصول للمعرفة، وخفّفت كلفة المحاولة والخطأ، وفتحت أبواب مشاريع أصيلة وتعلّمٍ متخصّص، وأتاحت تعاوناً عبر منصّاتٍ عابرة للحدود.

فالجامعة، كما يراها الشرايري وتراها قاقيش، يمكن أن تصبح مسرّعاً لبناء الشبكات والفرص والهوية المهنية المبكرة.

لكنّ فاتورة التحوّل واضحة: تشتّتٌ أعلى، واختصاراتٌ تُضعف التعلّم العميق، وفقاعاتٌ معلوماتية، وضبابيةٌ في الملكية الفكرية لدى الطلبة.

عند بوابة الصف ذاته الذي بدأنا منه الحكاية، تسأل طالبةٌ معلّمتها: "هل يُسمح لنا باستخدام الأداة الفلانية في المشروع؟". تضحك تيريزا: "استخدموها… لكن أريد أن أسمع حجّتكم".

في الجامعة، يكرّر الشرايري الفكرة نفسها بصيغةٍ أخرى: "المهم أن تعرف لماذا تحضر، وكيف تسأل، وكيف تتحقّق". بين هذين القوسين يتكشّف الدرس الأعمق في زمن الخوارزميات: أن نستثمر الأدوات بدل أن نستسلم لها، وأن نُعيد المعنى إلى القاعة، مكانًا يُصنع فيه ما لا تُنتجه الشاشة وحدها.

المصدر:

بي بي سي

المصدر:

بي بي سي