- أولمرت: "المدينة الإنسانية في رفح" ستكون معسكر اعتقال للفلسطينيين

- ترامب يدرس إمكانية تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى

- الجيش الإسرائيلي: هاجمنا دبابات في جنوب سوريا

- ترامب يكشف عن لاعبه المفضل في كرة القدم.. من يكون؟

- المغرب.. وفاة مؤثرة بعد عملية لـ"تغيير مسار المعدة"

- تفاعل مع تصرف ترامب أثناء تتويج تشيلسي بلقب مونديال الأندية

- رئيس المخابرات المصرية في الدوحة لدفع محادثات الهدنة بغزة

- احتجاز عنصري أمن خلال تمرّد في سجن بشمال لبنان

- "سي آي إيه" علمت بتفاصيل اغتيال كينيدي.. وثائق سرية تُكشف

- خطة إسرائيلية لاقتطاع 40% من غزة وتحويل رفح إلى "معتقل غوانتانامو"

- إسرائيل تقصف دبابات سورية بالسويداء ودمشق عازمة على بسط الأمن

- لا سبب ولا أعطال.. تحقيق بكارثة الطائرة الهندية يثير الغموض

- بطل فلسطين في الملاكمة.. حلم العالمية ينتهي تحت ركام غزة

- "تعجيزية".. شروط نتنياهو لإيران تنذر بتصعيد جديد

- حرب غزة: لماذا لن يصمد أي وقف لإطلاق النار في القطاع؟ - مقال رأي في الإندبندنت

- رئاسة الدروز ترفض دخول الأمن إلى السويداء وتطلب حماية دولية

- ارتفاع عدد قتلى السويداء.. وتعليق جديد من الداخلية السورية

- زيلينسكي: اجتماع "مثمر" مع المبعوث الأميركي في كييف

روايات “خماسية النهر”.. رحلة النيل ومآسي الاستعمار والاستبداد

الآن وبعد 45 عاما يكتب فتحي إمبابي كلمة الختام في روايته "خماسية النهر"، رواية كان "النيل" فيها هو البطل، وكل ما يجري على ضفتيه من حجر وبشر وحضارات هي كلها من صنعه وخلقه.

رحلة صعبة وطويلة لم يكن النيل فيها هادئا مثل "نهر الدون"، ولم يكن غاضبا مثل نهر المسيسيبي، بل كان عازفا لحن الحياة، صانعا الحضارات على مدى آلاف السنين.

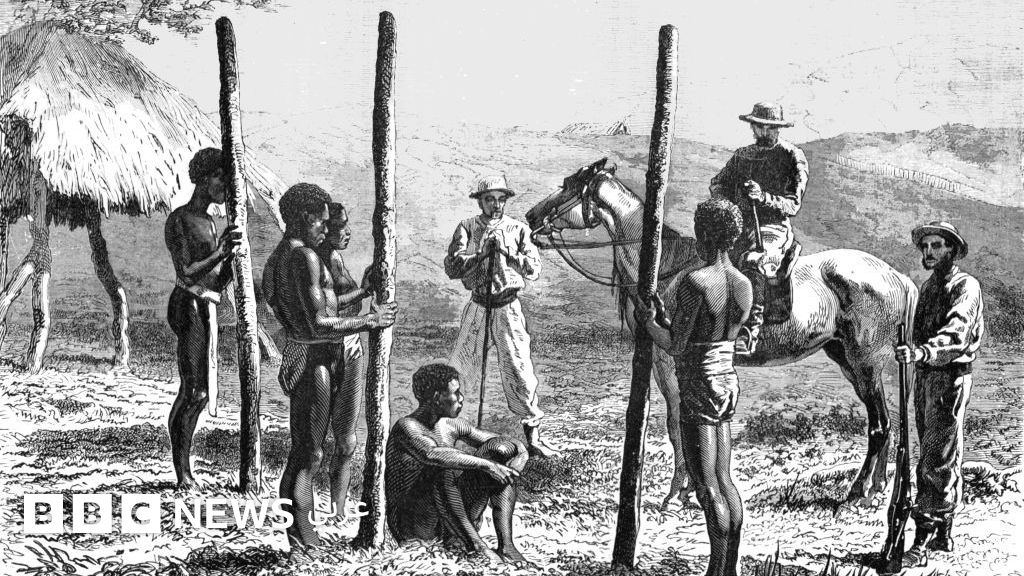

تلك هي "سيرة النهر" التي سطرها من خلال خماسية: "نهر السماء"، "عتبات الجنة"، "رقص الإبل"، "عشق"، و"منازل الروح" في جزأين: "الحرية أو الموت"، و"العودة إلى الوطن"، هي قصة أفريقيا الجنة، والإنسان المطارد بين فكي النهب والسلب والاستبداد.

وعن بداية الكتابة يقول فتحي إمبابي:

|لم تكن الكتابة مقصدي، ولا خططت لأن أكون كاتبا، ولكنها اللعنة والغواية، لعنة أن تكون عربيا في زمن مستبد لا تعرف فيه الصديق من الغريب، ولا الشقيق من العدو، ولعنة أن تكون مشرقيا في وجه مستعمر غاشم، لا تكفيه أرضك وتاريخك، ولا يلهيه عرضك وجسدك، ولا يقنعه إلا مص دمائك ومحو ذاكرتك، وغواية أن تتبعه، ولا تصدق أن السكين التي في يده ليست لفك قيدك، بل لقطع رقبتك.

وما بين مستبد ومستعمر عشت مكمم الفم، عاجزا عن دفع سكين القصاب، عشت الأوهام بكل جبروتها، وتجرعت المرارات كلها، لأجد نفسي في النهاية كاتبا رغما عن أنفي، ووجدت في حنو القلم وصدقه ما لم أجده في صحبة الرفاق والأصدقاء.

جلست أكتب مسودات عن عالم يفتقد الرشاد ويسوده الظلم، ورسمت على الورق أحلاما مستحيلة في عالم محكوم عليه بالاعتقال والموت، لعل يوما يأتي وتجد أحلامي أرضا سعيدة.|

والروائي فتحي إمبابي (1949) مهندس إنشاء أنفاق ساهم بشكل فعال في إنشاء شبكة أنفاق القاهرة الكبرى، لكن أصابته الغواية، ووقع في شرك الكتابة، التقيناه في بيته بالقاهرة، وبعد أكثر من نصف قرن من كتابة عشرات الروايات والقصص القصيرة والكتب الفكرية و"خماسية النهر" سألناه:

*

ما القضية أو الهاجس الذي شغلك منذ بداية الكتابة؟

ما شغلني منذ اللحظة الأولى هو سؤال الهوية والمصير، شغلتني هجرة المصريين إلى النفط في ليبيا ودول الخليج، فكانت روايات "مراعي القتل"، و"أقنعة الصحراء"، و"شرف الله".

ورأيت رفاق الحركة الطلابية من جيل السبعينيات وهم يتساقطون ويموتون كمدا وقهرا في عمر الزهور، فكتبت عن أروى صالح وسهام صبري والروافد الاجتماعية لجيل السبعينيات.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

سؤال الهوية

*

"خماسية النهر" رواية امتدت بطول نهر النيل، من القاهرة إلى الخرطوم إلى أوغندا ، فمنابع النيل العليا، متى بدأت كتابتها؟ وهل خططت لها منذ البداية، أم أنها جاءت عفو الخاطر؟

قد لا تصدقني إن قلت إنها هي التي كتبتني، عندما بدأت كتابة رواية "نهر السماء" لم يخطر ببالي ولو للحظة واحدة أنني سأكتب جزءا ثانيا للرواية، كان سؤال الهوية هو الذي دفعني أولا إلى القراءة، ثم إلى الكتابة رغما عن أنفي، كانت مرارة الهزيمة في عام 1967 أمرا صعبا للغاية، لجيل نشأ وترعرع على حب وطنه وعلى آمال قومية وأحلام وطنية عريضة.

في تلك السن الحرجة كنت أنا ورفاقي في الجامعة يشغلنا سؤال: لماذا هزمنا؟ ثم جاءت التحولات التي ألمت بالشخصية المصرية وما حدث بعد حرب 1973 : الانتقال من الشرق إلى الغرب، وانتشار روح التعصب الديني، كل هذا كان يدهشني ويشغلني ويعصف بعقلي بعنف.

ومن هنا بدأت الحكاية.. حكاية "خماسية النهر" وفاتحتها رواية "نهر السماء"، ولأجل التجهيز لهذه الرواية كتبت ملازم ضخمة جدا وأنا أغوص في التاريخ، بدءا من القرن الـ18 حتى مطلع القرن الـ20 مرورا بالثلاثينيات وحتى مرحلة الستينيات.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مأساة حكم العبيد

ومن هذه النقطة بالذات بدأت أعي أنني أقف على سر ما جرى، وأثر بعنف على المنطقة، وهي القرون الستة التي سبقت الحملة الفرنسية على مصر ، وتحديدا فترة الحكم المملوكي، بداية من سنة 1275 ميلادية، حيث بدأت أكتب عن الحياة المصرية تحت حكم المماليك.

وكان السؤال الذي أرقني كثيرا: من هم المماليك؟ وبالبحث، اكتشفت أنهم عبيد حكمونا لمدة 6 قرون، وكانت صدمة مرعبة، عبيد جاؤوا من أواسط آسيا ومن شرق أوروبا ومن الحبشة، وأغلبهم كانوا يدينون بديانات أخرى أو بلا دين أساسا ولا لهجة ولا ثقافة، ولا علاقة لهم بالإسلام أو العرب، ومع ذلك حكموا مصر 600 عام، هذا اكتشفته وأنا ابن الفترة الناصرية التي كانت تتحدث بثقة عن أن "الشعب هو المعلم"، فكان ذلك بمثابة مطرقة ثقيلة هوت على تفكيري.

ثم كانت الصدمة الثانية: أن حكم العبيد لمصر -والذي استمر 600 عام- استمر كل هذه الفترة بمساندة رجال الدين، نحن إزاء قضية من أخطر ما واجهت مصر طوال تاريخها، وهي أنه لولا مساندة رجال الدين لما قام حكم المماليك ولا استمر.

وعلى جانبي التاريخ والجغرافيا اكتشفت عاملا آخر كان هو سبب الحضارة والتمدن وهو النيل، النيل صانع الحضارة والتاريخ ومهندس الجغرافيا.

والمصريون والسودانيون والأفارقة على ضفتيه مثل النمل الذي يكد ويعمل بلا كلل، وبشغف في كل الظروف الصعبة، وتحت مقصلة الطاعون الذي يتكرر كل 5 سنوات، ثم يأتي الطوفان ليدمر كل شيء في طريقه من أجل خلق جديد أو إعادة خلق الشعب المصري، ومن هنا كانت البداية، وكان الاكتشاف الذاتي الذي انطلقت منه لأكتب "خماسية النهر".

مصدر الصورة

مصدر الصورة

*

ماذا حدث بعد "نهر السماء"؟ وكيف صارت بك الأحوال والمقادير لتكتب جزءا ثانيا للرواية، ثم لتكتب خماسية أو ملحمة للنهر من 6 كتب تقترب صفحاتها من ألفي صفحة؟

الموضوع لم أخطط له، وكما قلت لم يكن في بالي أن أكتب جزءا ثانيا لـ"نهر السماء"، ولكن لأني مفتون بقراءة وشراء الكتب التاريخية بشكل خاص وقع في يدي كتاب بعنوان "المديرية الاستوائية" لمؤلفه الدكتور جميل عبيد، ويتناول الكتاب موضوع الوجود المصري في الجمهورية الاستوائية (دولة جنوب السودان حاليا)، وهنا بدأت أكتب رواية "عتبات الجنة"، وحتى هذه اللحظة لم يخطر ببالي أن أكتب جزءا ثانيا لرواية "نهر السماء".

بدأت أكتب عن قصة الأورطة المصرية (الكتيبة) التي شاركت في الثورة العرابية إلى جانب أحمد عرابي، وبعد أن احتل الإنجليز مصر وفشلت الثورة تم نفيهم إلى المنطقة الاستوائية، كانوا 12 ضابطا برفقة أسرهم، بدأت أفتش عن قصة هؤلاء الضباط: ما هو مصيرهم؟ أين ذهبوا؟ وأين قتلوا؟ ولم يرجع منهم إلى مصر سوى ضابط واحد فقط.

رواية "عتبات الجنة" تدور أحداثها عقب الثورة العرابية واحتلال بريطانيا مصر، الرواية صراع بين الجغرافيا والزمن، وتنتهي ببلوغ هؤلاء الضباط أو هذه الأورطة البحيرات العظمى ولقائهم بملك أوغندا الذي يعترف بالسيادة المصرية على مناطق أعالي النيل.

وتم ذلك في مدينة لادو التي كانت عاصمة جمهورية جنوب السودان أو عاصمة المديرية الاستوائية المصرية كما كان يطلق عليها، وكان الوجود المصري هناك وجودا حضاريا عمر الأرض ونشر التعليم وحارب تجارة العبيد.

لما كتبت "عتبات الجنة" بدأت تتشكل ما يمكن تسميتها بالثلاثية، ومع وجود الضباط الـ12 كان لكل ضابط منهم قصة، هذه الحكايات هي ما نكملها في الجزء الثالث الذي خططت له وهو "منازل الروح"، حيث أختم الثلاثية بهذا الجزء، ولكن يحدث ما لم أتوقعه أنا ولا يمكن لأحد أن يتوقعه.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

دعتني صديقة سودانية لزيارة السودان، وهناك عشت وسط السودانيين، وخلال فترة إقامتي مع الإخوة السودانيين رأيت شعبا لا تملك إلا أن تعشقه، إجادتهم للغة العربية ونطقهم بالعربية الفصحى شيء يذهلك، وعلاقتهم بالثقافة العربية عالية جدا، علاقتهم بالشعر مخيفة، شعراء من طراز رفيع، لكن هذا غير ظاهر، ويتميزون بتنوع سياسي وثقافي عال وبطلاقة وفهم عميق لروح الثقافة العربية.

ومن خلال معايشتي للسودانيين في تلك الفترة غيرت بوصلة الرواية عندي وأجّلت كتابة "منازل الروح"، وبدأت أكتب عن الحرب بين المهدية والجيش المصري وطبيعة الثورة المهدية، وأشير في هذه الرواية إلى أن هناك شخصين فقط هما من شكّلا السودان الحديث، وهما محمد علي باشا والمهدي.

المرحال.. الرواية التي لم تكتب

استطعت في رواية "رقص الإبل" أن أروي حكاية "المرحال"، وهذا شيء عظيم في تاريخ السودان، ومع ذلك لم يتعرض له الكتاب السودانيون.

"المرحال" هو رحلة الشتاء والصيف، حيث تقوم قبائل السودان برحلتها ما بين الخريف والصيف والحركة وراء المطر، تبدأ الرحلة من الأبيض ووسط كردفان حتى بحر العرب، وتصل إلى بحر الغزال على النيل الأبيض، وتمتد حتى البحيرات العظمى.

يأتي "المرحال" من وسط كردفان ويسير مسافة طويلة وسط غابات السافانا، وهناك مئات الآلاف من الأبقار والأغنام.

هي رحلة رعي عظيمة يتوزع فيها الرعاة إلى نوعين: رعاة الإبل ويسمون "الأبالة" ورعاة البقر ويسمون "البقارة"، وهناك منطقتان أعشقهما: أرض النهود، وبحيرة الرهد.

وأسأل الإخوة السودانيين مع كامل الاحترام لرواية "موسم الهجرة إلى الشمال" وللمبدع الطيب صالح، أقول لهم: السودان في حد ذاته هو عشرات الروايات الكبرى التي يمكن أن تقف جنبا إلى جنب مع روايات مثل "الحرب والسلام" لتولستوي، و"لمن تقرع الأجراس؟" لهيمنغواي، و"عوليس" لجيمس جويس، و"الصخب والعنف" لوليام فوكنر.

كيف يكون عندكم هذا "المرحال" الذي يقام سنويا منذ مئات السنين وتتحرك فيه عشرات القبائل من "البقارة" و"الأبالة" وأهل الحمير، يقطعونه ذهابا وإيابا، ويضم حكايات من العشق والحب والحرب والقتل والكره والصراع والكفاح والكد والجد، ويحملون معهم العنقريب، ويقيمون المخيمات في رحلتهم، وتنسج الملاحم التي لا تنتهي، ثم تتركون كل هذا لتكتبوا عن امرأة بيضاء؟!

مصدر الصورة

مصدر الصورة

ثم بدأت الحرب من الخرطوم إلى الأبيض، حيث قام المهدي بحرق القرى الواقعة في طريق الجيش المصري، ومنع عنهم الماء، وجهز خطة لهزيمة الجنود المصريين بقيادة القائد الإنجليزي.

تتخلل الرواية أحداث كثيرة في سياق صراع الجيش المصري مع الحركة المهدية، وتمكن المهدي في النهاية من إبادة 13 ألف جندي وقتل معهم القائد البريطاني.

الجزء الأخير من الخماسية يبدأ بدخول المهدي الخرطوم في أول يناير 1885، وقتله للقائد البريطاني تشارلز غوردون الذي أرسلته الملكة. ومن قبله تم قتل القائد هيكس.

ويقال إن المهدي غضب من قتل غوردون، لأنه كان يريد مقايضته بالزعيم أحمد عرابي، وبقي الحال على ما هو عليه: شمال ووسط السودان تحت حكم المهدي، والجيش المصري في الجنوب، مع انقطاع خطوط الاتصال بينه وبين مصر.

"منازل الروح" بجزأيها "الحرية أو الموت"، و"العودة إلى الوطن" هي سرد لما تبقى من فلول الجيش المصري المهزوم، فبعد إعادة بقايا الجيش إلى الخدمة وقتل القائد الإنجليزي غوردون انقطعت العلاقة تماما بين الجيش في الجنوب والحكومة في مصر، استقال شريف باشا وجاء نوبار باشا، وأرسل رسالة إلى الجيش تقول "أنتم أحرار، من يأتي يأتي، ومن يريد البقاء فليبق، ولا علاقة لكم بالسلطة في مصر"، وبجرة قلم ألقوا ببقايا الجيش في العراء.

فتحي إمبابي: لما كتبت "عتبات الجنة" بدأت تتشكل ما يمكن تسميتها بالثلاثية (الجزيرة)الواقع أشد سوداوية من الخيال

*

كتبت عن المصريين في المهجر وعن غزو العراق وعن الشام والخليج العربي، ولم يكن لقضية فلسطين أثر واضح في كتاباتك وأنت المهموم بعروبتك؟

كنت أجهز للسفر إلى فلسطين، وكان لدي مشروع أعد له منذ فترة، عن الحروب الأربع: 1948، 1956، 1967، 1973، وهذا المشروع لن يكون بعيدا عن فلسطين وما جرى في مدنها من ظلم وعنصرية بغيضة.

انتهيت من كل قصصي المفتوحة، ووضعت على الجرح النازف ملحا، ورسمت خطتي المستقبلية للسفر إلى الضفة وغزة لأكتب قصة فلسطين، فأنا لا أؤمن إلا بالكتابة من خلال المعايشة.

لكن تفاجئني أحداث 7 أكتوبر وتقطع علي الطريق، ولم أدر ماذا أفعل، جلست أشاهد مجزرة على الهواء بكل لغات العالم، لم يترك الصهاينة حرمة لطفل أو لامرأة أو لجريح في مستشفى، بل لم يتركوا كرامة لحجر أو شجر أو رصيف لشارع، كانوا بحق "أعداء الحياة".

وما أذهلني هو صمت العالم عما يجري، ويكاد الخذلان العربي أن يذهب بعقلي، أتساءل: كيف ينام العرب؟! كيف يأكلون؟! كيف تحلو لهم الحياة في ظل مذبحة موثقة تبث على الهواء ترتكب بحق أشقائهم؟!

والآن، أنا لا أقدر على الكتابة ولا أستطيع أن أفعل شيئا وأنا أشاهد مذابح الفلسطينيين على الهواء مباشرة والعالم صامت لا يتحرك، في مشهد يفوق الخيال بؤسا وسوداوية.

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة