- غزة بعد الاتفاق.. غارات على القطاع وشهيدان في الضفة

- السودان: تصعيد جديد في غرب كردفان واستمرار نزوح سكان الفاشر

- ليفربول وريال مدريد يتصدران صدام العمالقة في دوري الأبطال

- إسرائيل قد توافق على عبور مقاتلي حماس.. وسموتريتش "جنون"

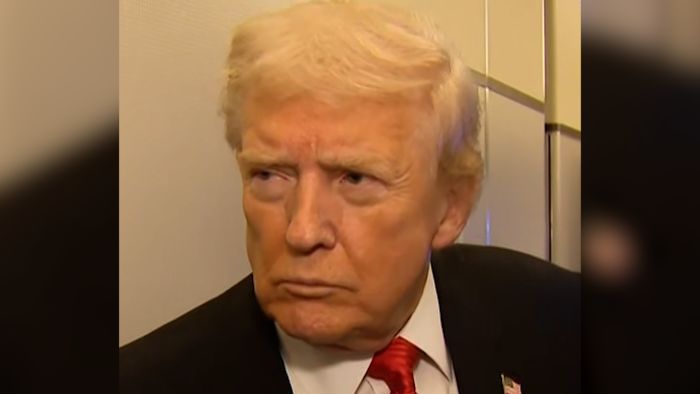

- شاهد كيف ردّ ترامب على سؤال صحفي بشأن تجريد أندرو من ألقابه الملكية

- خان يؤكد اختصاص الجنائية الدولية بجرائم دارفور ويدعو إلى المساهمة بالأدلة

- مصر وقطر تبحثان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

- الشرق الأوسط.. بين هدنة هشة وسلام مؤجل

- السودان.. توسع المعارك يجبر الآلاف على النزوح من شمال كردفان

- هيئة البث: نتنياهو يمنع خروج مسلحي حماس من "الخط الأصفر"

- إسرائيل تفرج عن جثامين 45 أسيرا فلسطينيا

- توقعات بنهاية مكاسب الذهب ومخاوف من سيناريو 1980

- أردوغان: لا يمكننا الصمت حيال المجازر في الفاشر السودانية

- قبيل التصويت عليه.. هذا موقف نتنياهو من "قانون إعدام الأسرى"

- زهران ممداني.. المرشح الذي أشعل انتخابات نيويورك!

- نائب عن حزب الله: لن نستسلم والتهديدات لن تؤثر على قرارنا

- نتنياهو: لم نغير الشرق الأوسط فحسب بل غيرنا أنفسنا أيضا

- الجزائر تعلق على تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية بشأن اتفاقية 1968

تحليل الدوافع الحقيقية للجيش والإسلاميين لرفض السلام في السودان

ملخص تنفيذي

يطرح المشهد السوداني، في أعقاب الكارثة الإنسانية في الفاشر، مفارقة مركزية: كيف يمكن للجيش السوداني والجهات المحسوبة على “الإسلام السياسي” (فلول نظام البشير) أن يسلطوا الضوء بكثافة على الانتهاكات المروعة بحق المدنيين، بينما يرفضون في الوقت ذاته وبشكل قاطع، أي مسار تفاوضي جاد لوقف الحرب التي تُنتج هذه الانتهاكات؟.

يقدم هذا التقرير تحليلاً مفصلاً يثبت أن هذا السلوك ليس تناقضاً، بل هو استراتيجية متكاملة. الخلاصة هي أن رفض وقف الحرب ليس على الرغم من الانتهاكات، بل إن هذه الانتهاكات تُستخدم كـأداة تبرير مركزية لاستمرارها.

بالنسبة للقيادة “الرسمية” للجيش، تمثل الحرب صراعاً وجودياً “صفرياً”. الموقف الاستراتيجي، كما توضحه التحليلات، لا يقبل بأقل من “تفكيك” قوات الدعم السريع، انطلاقاً من عقيدة استحالة قيام “دولة بجيشين”. وأي مفاوضات تقبل بـ “الحل الوسط” تُعتبر استسلاماً مؤسسياً.

وبالنسبة للحلفاء الإسلاميين، فإن الأمر يتجاوز الصراع المؤسسي ليصبح مشروعاً أيديولوجياً لاستعادة الدولة التي فقدوها في ثورة 2019. الحرب هي الضمان الوحيد لبقائهم كقوة فاعلة. أما “السلام”، بأي شكل تفاوضي، فهو يمثل تهديداً وجودياً مطلقاً لأنه سيعيد إحياء المسار المدني الديمقراطي الذي يسعى لإقصائهم.

لذلك، فإن الفظائع الموثقة في الفاشر ليست سبباً لوقف الحرب، بل هي الوقود الدعائي الضروري لـ “شيطنة” العدو وتصويره كـ “شر مطلق” لا يمكن التفاوض معه، مما يمنح هذا التحالف “التفويض الأخلاقي” المزعوم لمواصلة ما يسمونه بـ “حرب الكرامة”، حتى لو كان الثمن هو التدمير الممنهج للبنية التحتية والاتجاه نحو التقسيم الفعلي للبلاد.

الفصل الأول: الفاشر: الكلفة الإنسانية كأداة سياسية

لم يكن سقوط الفاشر مجرد هزيمة عسكرية للجيش السوداني، بل شكل نقطة تحول استراتيجية في كيفية “توظيف” المعاناة الإنسانية. تم استخدام الكارثة بشكل مزدوج: لتبرير الهزيمة العسكرية من جهة، ولتوفير الغطاء الأخلاقي لرفض أي مسار سلمي من جهة أخرى.

1.1 توثيق السقوط والفظاعة

يمثل سقوط الفاشر، العاصمة التاريخية لإقليم دارفور وآخر معاقل الجيش في الإقليم الشاسع، خسارة استراتيجية كبرى. هذا السقوط، الذي جاء بعد حصار خانق استمر أكثر من عام ونصف (مصادر أخرى تشير إلى 18 شهراً) ومحاولات اقتحام فاشلة تجاوزت 260 محاولة، أدى إلى انسحاب الفرقة السادسة مشاة وسيطرة قوات الدعم السريع على كل ولايات دارفور الخمس.

لكن البعد العسكري طغت عليه الفظائع الإنسانية. التقارير الدولية والمحلية، مدعومة بصور الأقمار الصناعية، كشفت عن “فظائع جماعية” و “انتهاكات مروعة”. تحدثت التقارير عن قيام مقاتلي الدعم السريع بـ “ذبح مئات الأشخاص”. وأظهرت صور الأقمار الصناعية بقعاً حمراء واسعة يُرجّح أنها دماء، ورصدت عشرات الجثث بالقرب من منشآت طبية وأحياء سكنية.

شملت الانتهاكات إعدامات ميدانية موثقة، بما في ذلك داخل “المستشفى السعودي بالفاشر”، حيث قُتل أكثر من 460 شخصاً بين مرضى ومرافقين وعاملين صحيين. وأثارت هذه الأفعال، التي وُصفت بأنها “قتل ممنهج للمدنيين”، مخاوف دولية جدية من تكرار “مأساة الجنينة” واحتمالية حدوث “تطهير عرقي”.

أمام هذا الحجم من الأدلة، أقرت قيادات الدعم السريع جزئياً بوقوع “تجاوزات”، حيث أعلن قائدها محمد حمدان دقلو “حميدتي” تشكيل لجان تحقيق، فيما وصف الناطق باسم القوات الفاتح قرشي ما حدث بأنه “انتهاكات من أفراد لا تمثل قوات الدعم السريع”.

1.2 الاستخدام المزدوج للكارثة

استغل التحالف العسكري-الإسلامي هذه الفظائع الموثقة ببراغماتية سياسية لخدمة هدفين متناقضين ظاهرياً:

* تبرير الهزيمة العسكرية (خطاب الجيش): استخدم قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الكارثة الإنسانية كغطاء لتبرير الانسحاب العسكري. في أول تصريح له، ذكر أن قيادة الفرقة قدرت أنه “يجب أن يغادروا المدينة نسبة لما تعرضت له من تدمير وقتل ممنهج للمدنيين”، وأنه وافقهم على ذلك “لتجنيب بقية المواطنين وبقية المدينة الدمار”. بهذا المنطق، يتم تحويل الهزيمة العسكرية الميدانية إلى قرار “إنساني” تكتيكي.

* شيطنة العدو (الخطاب السياسي-الأيديولوجي): وهو الاستخدام الأهم. يتم توظيف هذه الانتهاكات كدليل قاطع على أن قوات الدعم السريع ليست طرفاً سياسياً يمكن التفاوض معه، بل هي “ميليشيا إبادة جماعية” و “شر مطلق”.

هنا يكمن جوهر الاستراتيجية: إن بشاعة الانتهاكات هي التي تمنح التحالف العسكري-الإسلامي “التفويض الأخلاقي” الذي يحتاجه لرفض الضغوط الدولية المتزايدة لوقف إطلاق النار. فكلما طالبت جهة دولية بضرورة الهدنة، كان الرد جاهزاً: “كيف يمكن التفاوض مع مرتكبي هذه الفظائع؟”. لذلك، فإن تسليط الضوء على الانتهاكات لا يتم على الرغم من الرغبة في الحرب، بل لأنهم يرغبون في استمرار الحرب.

الفصل الثاني: عقيدة الجيش “الرسمية”: “التفكيك” كشرط وجودي

لفهم رفض الجيش المستمر للمفاوضات، يجب تجاوز الخطابات السياسية الظرفية والغوص في عقيدته المؤسسية. الموقف العسكري “الرسمي” هو موقف “مطلق” (Absolutist) يهدف إلى “تفكيك” العدو وليس مجرد التفاوض معه، مما يجعل استمرار الحرب، من وجهة نظره، المسار الحتمي والوحيد.

2.1 خطاب البرهان: من “الهزيمة” إلى “الاقتصاص”

يكشف خطاب البرهان بعد سقوط الفاشر عن هذه الرؤية “المطلقة”. فبينما برر الانسحاب بأسباب “إنسانية”، فإنه أتبع ذلك مباشرة بالتعهد بـ “الاقتصاص لما حدث للأهل في الفاشر”، مؤكداً أن “القوات المسلحة ستنتصر” وأن “هذه المعركة ستحسم لصالح الشعب السوداني”.

هذا الخطاب، كما تكرر في تصريحات لاحقة، يرفض الاعتراف بالواقع العسكري الجديد (وهو خسارة إقليم دارفور بالكامل)، ويصر على القدرة على “قلب الطاولة مرة أخرى واستعادة الأراضي التي تسيطر عليها المليشيا”. هذا الموقف لا يترك أي مساحة لحل وسط تفاوضي.

2.2 المبدأ الحاكم: استحالة “الدولة بجيشين”

يستند الموقف الاستراتيجي للجيش على المبدأ الأساسي في الفكر السياسي الحديث للدولة (عقيدة ماكس فيبر): وهو ضرورة “احتكار الدولة لأدوات العنف المشروع”. التحليلات الاستراتيجية تؤكد أن الأزمة السودانية تكمن في أن “الدولة التي يوجد فيها أكثر من جيش تتوقف عن أن تكون دولة”.

من هذا المنظور، فإن “الدعم السريع” ليست مؤسسة وطنية يمكن “دمجها” أو “التفاوض” معها، بل هي “ميليشيا خاصة” وجودها “غير متوافق هيكلياً مع بنية الدولة الطبيعية”. لذلك، فإن الهدف الاستراتيجي الوحيد المقبول مؤسسياً للجيش هو “تفكيك المليشيا”. كما لخص أحد التحليلات الموقف: “أحدهما يجب أن يبقى، والآخر يجب أن ينتهي”.

هذا المبدأ “الصفري” هو الذي يفسر رفض الجيش المتكرر للمفاوضات. فالمفاوضات، بطبيعتها، قائمة على “الحل الوسط” (Compromise)، بينما عقيدة الجيش قائمة على “الحل الصفري” (Zero-Sum). أي مسار تفاوضي لا يبدأ بـ “تفكيك” الدعم السريع يُعتبر دعوة للاستسلام المؤسسي وتنازلاً عن جوهر وجود الدولة.

2.3 استراتيجية “حرب الاستنزاف” الطويلة

بما أن الجيش خسر السيطرة الميدانية في دارفور وأجزاء من كردفان، فكيف يخطط لتحقيق هدف “التفكيك” و “قلب الطاولة”؟.

تشير التحليلات إلى أن الجيش لا يعتمد على المواجهة المباشرة (التي خسرها في الفاشر)، بل على “حرب استنزاف طويلة” (Prolonged War of Attrition) تستخدم أصولاً استراتيجية لا تزال حكراً عليه:

* السيطرة الجوية: لا تزال القوات الجوية السودانية تسيطر على الأجواء، مما يمكنها من مراقبة وتدمير خطوط إمداد الدعم السريع.

* الأدوات الاقتصادية: لا تزال مؤسسات الدولة (التي يسيطر عليها الجيش) تحتكر إصدار العملة، والسيطرة على النظام المالي، وإصدار الوثائق الثبوتية والتراخيص التجارية. يمكن استخدام هذه الأدوات لخنق اقتصاد الدعم السريع في دارفور.

* الشرعية الدولية: يحتفظ الجيش بالاعتراف الدولي والتمثيل السيادي، مما يمنحه الشرعية للاعتراض على أي دعم إقليمي للدعم السريع وعرقلة تدفق الإمدادات والمرتزقة.

إن هذا الموقف “المطلق” (“التفكيك” أولاً)، المدعوم باستراتيجية “حرب الاستنزاف” طويلة الأمد، يعني أن قيادة الجيش مستعدة للتضحية بالبلاد في حرب مدمرة لا نهاية لها، بدلاً من القبول بسلام قصير الأمد يهدد وجودها المؤسسي وعقيدتها العسكرية.

الفصل الثالث: المحرك الأيديولوجي: كيف يسيطر الإسلاميون على قرار الحرب

إذا كانت عقيدة الجيش “الرسمية” تضع شروطاً مستحيلة للسلام، فإن حلفاءه من قوى “الإسلام السياسي” (فلول نظام البشير) يقدمون المحرك الأيديولوجي والغطاء الشعبي لاستمرار الحرب. بالنسبة لهذه المجموعات، الحرب ليست خياراً استراتيجياً، بل هي “مشروع وجودي”؛ وأي سلام تفاوضي هو بمثابة “انتحار سياسي”.

3.1 الحرب كـ “مشروع عودة”

تتراكم الاتهامات بأن “الحركة الإسلامية” (تنظيم الإخوان المسلمين في السودان) هي التي “أشعلت الحرب” بهدف “العودة إلى السلطة” بعد أن تم إقصاؤها سياسياً وشعبياً إثر ثورة ديسمبر 2019. ومنذ اندلاع الصراع، سارع أنصار نظام البشير، بقيادة علي كرتي، إلى دعم الجيش والانخراط في القتال إلى جانبه عبر ميليشياتهم المسلحة.

أصبحت هذه الميليشيات، وأبرزها “كتيبة البراء بن مالك”، لاعباً محورياً، وتواجه اتهامات مباشرة بـ “السيطرة على قرار الحرب” داخل الجيش.

3.2 الخطاب الأيديولوجي: “الجهاد” مقابل “المعاناة”

يكشف تحليل الخطاب الإعلامي لهذه المجموعات عن دافع أيديولوجي-ديني يتجاوز السياسة. في خطاب لأحد قادة “كتائب البراء” بعد مقتل أحد عناصرهم، تم تعريف الحرب بأنها “جهاد” للحفاظ على “السودان واحد موحد” وضد “بلد تتفرد” أو “تتقسم”.

لكن المفارقة الصارخة التي تجيب مباشرة على استعلام المستخدم، تظهر في خطاب القيادي الإسلامي البارز أنس عمر. ففي تسجيل متداول، يظهر عمر وهو يستخف بشكل كامل بالمعاناة المدنية التي يتشدقون بها في الإعلام. يسخر عمر من الاهتمام بقضايا مثل “القمح، الزراعة، الفول، الدخن، اللحم، اللبن، المرض، المستشفيات، التعليم، المدارس، الأمهات، الأطفال”، معتبراً إياها ثانوية أمام الهدف الأسمى، مؤكداً أن “حملتنا مستمرة” حتى “يطلعوا الأوساخ ديل”.

هذا الخطاب يحل المفارقة: يتم إدانة انتهاكات الفاشر ليس من منطلق إنساني، بل من منطلق “أيديولوجي” (لشيطنة العدو). وفي ذات الوقت، يتم “تجاهل” بل والسخرية من المعاناة العامة للشعب طالما أن الحرب مستمرة وتخدم هدفهم الأيديولوجي (النصر).

3.3 السلام كتهديد وجودي للإسلاميين

لماذا هذا الإصرار المرضي على الحرب؟ لأن أي “عملية تفاوض” سياسية جادة (مثل مسارات جدة أو المبادرات الإقليمية) ستؤدي حتماً إلى نتيجة واحدة لا يقبلونها: “إبعاد أنصار نظام البشير” عن أي مشهد سياسي مستقبلي.

الحرب هي الضمان الوحيد لبقائهم. فطالما استمرت الحرب، يظل الإسلاميون “شريكاً ضرورياً” للجيش (كمقاتلين عقائديين). إذا توقفت الحرب، وعاد المسار المدني، يعودون إلى كونهم “حزباً معزولاً” ومطلوباً للعدالة الانتقالية.

3.4 مشروع “الدولة الموازية” (نموذج حزب الله)

الخطوة الأخطر التي تؤكد هذه النية هي إعلان قائد “كتيبة البراء” عن تشكيل “كتائب إسناد مدني”. التحليلات تشير إلى أن هذا الإعلان تم “للمرة الأولى… دون ذكر الجيش”.

ينظر المحللون إلى هذه الخطوة على أنها “تحول كبير في الحرب” ينبئ بتشكيل “دولة داخل دولة” على غرار “نموذج حزب الله وحماس والحشد الشعبي”. هذا الكيان الموازي، المدعوم بإمدادات خارجية (تتردد اتهامات لوجود دعم إيراني)، هو “بوليصة تأمين” إسلامية ضد أي محاولة سلام قد يقدم عليها الجيش.

يشير هذا إلى أن قائد الجيش، البرهان، قد يكون مجرد “وجود ديكوري”. فإذا تعرض البرهان لضغوط كافية ووافق على التفاوض، فإن “كتائب البراء” (كـ “حزب الله”) ستمتلك “قوة تعطيل” (Veto Power) مستقلة. يمكنها رفض أي اتفاق، ومواصلة الحرب بشكل مستقل، مستخدمة “شرعية” الجيش كغطاء. هذا يجعل قرار الحرب مجزأً، ويجعل وقفها شبه مستحيل، لأن القرار لم يعد موحداً حتى داخل معسكر الجيش.

جدول (1): تحليل مقارن للدوافع والأهداف

الطرف (Actor)الهدف المعلن (Public Goal)الهدف الاستراتيجي الحقيقي (Real Strategic Goal)الموقف من المفاوضات (Stance on Negotiations)الجيش السوداني (SAF) “الاقتصاص”، حماية المدنيين، الحفاظ على وحدة السودان. البقاء المؤسسي؛ احتكار العنف؛ “تفكيك” الدعم السريع.رفض مطلق: المفاوضات تعني “تقاسم” الاحتكار، وهو أمر مرفوض عقائدياً.الإسلاميون (كتائب البراء/فلول النظام) “حرب الكرامة”؛ “الجهاد”؛ “وحدة السودان”. العودة للسلطة؛ منع أي مسار مدني يقصيهم؛ بناء “دولة موازية”.تعطيل استراتيجي: السلام هو “تهديد وجودي” يفقدهم مبرر وجودهم المسلح ويعيدهم للمساءلة.قوات الدعم السريع (RSF) إنهاء حكم “الفلول”؛ تحقيق “دولة جديدة”؛ الاعتراف بـ “التجاوزات”. السيطرة على موارد الدولة (الذهب)؛ ترسيخ السيطرة على دارفور؛ الحصول على شرعية سياسية.قبول تكتيكي: استخدام المفاوضات لكسب الوقت وترسيخ السيطرة على الأرض.الفصل الرابع: مفارقة “الوحدة”: هل استمرار الحرب هو الطريق الخفي للتقسيم؟

يطرح التحالف العسكري-الإسلامي نفسه كـ “حامي الوحدة الوطنية” في مواجهة “ميليشيا” تسعى للتقسيم. لكن الواقع الميداني والتحليل العميق للدوافع يكشفان مفارقة مدمرة: إن الإصرار على استمرار الحرب هو، في حد ذاته، المسار الأسرع والأكثر ضماناً لتقسيم السودان.

4.1 خطاب الوحدة الأيديولوجي

تستند شرعية “كتائب البراء” الأيديولوجية على خطاب “الوحدة”. يؤكد قادتهم أنهم يقاتلون “من ان يبقى هذا السودان واحد موحد” وضد “بلد تتقسم”. يتم تصوير الدعم السريع كقوة “تقسيمية” تهدف إلى فصل دارفور.

4.2 واقع التقسيم الناعم (De Facto Partition)

على النقيض من هذا الخطاب، فإن النتيجة المباشرة لاستمرار الحرب، وتحديداً بعد سقوط الفاشر، هي “تكريس تقسيم جغرافي للبلاد”. أصبح الواقع الميداني واضحاً: قوات الدعم السريع تسيطر الآن على كل ولايات إقليم دارفور الخمس غرباً، بينما يسيطر الجيش (وحلفاؤه) على أغلب مناطق الشمال والشرق والوسط.

لقد خلق استمرار الحرب واقعاً “تقسيمياً” على الأرض يصعب عكسه، وهو ما حذرت منه تقارير إقليمية ودولية.

4.3 حل المفارقة: التقسيم كـ “جائزة ترضية”

كيف يمكن حل هذا التناقض بين خطاب “الوحدة” وواقع “التقسيم”؟ يقدم أحد التحليلات اتهاماً مباشراً وصادماً: “الإسلاميين، يسعون لتقسيم السودان”.

المنطق خلف هذا الاتهام هو أن “استمرار هذه الحرب يوفّر الفرصة المثلى لتحقيق التقسيم”. هدف الإسلاميين الحقيقي ليس “الوحدة” الجغرافية، بل “السلطة” الأيديولوجية. وهم يواجهون ثلاثة سيناريوهات:

* النصر العسكري الشامل: (العودة لحكم كل السودان). هذا هدفهم المعلن، ولكنه مستبعد جداً في ظل التوازنات الحالية.

* السلام التفاوضي: (العودة للدولة المدنية). هذا يعني “لا شيء” بالنسبة لهم، أي الإقصاء التام والمحاسبة.

* استمرار الحرب إلى ما لا نهاية: هذا يؤدي حتماً إلى “التقسيم الفعلي”.

في السيناريو الثالث، يحصل الإسلاميون على “جائزة ترضية” ثمينة: حكم “دولة نهرية” (شمال/شرق) صافية أيديولوجياً لهم (عبر سيطرتهم على الجيش)، بينما يحكم الدعم السريع الغرب. هذا “التقسيم” هو نتيجة أفضل بكثير بالنسبة للإسلاميين من “الوحدة” في ظل دولة مدنية ديمقراطية لا مكان لهم فيها.

لذلك، فإن خطاب “الوحدة” ليس إلا غطاء أيديولوجياً للاستمرار في حرب، نتيجتها الحتمية والوحيدة هي “التقسيم”، وهو ما يبدو أنهم يقبلون به كخيار استراتيجي.

الفصل الخامس: تحليل ختامي: التحالف التكافلي المدمر

إن الإجابة المباشرة على المفارقة المطروحة (إدانة الانتهاكات ورفض وقف الحرب) تكمن في فهم أن قرار الحرب لم يعد قراراً عسكرياً بحتاً، بل هو نتاج “تحالف تكافلي” (Symbiotic Alliance) مدمر بين مؤسسة الجيش والحركة الإسلامية.

* الجيش (المؤسسة): يحتاج إلى “الوقود” الأيديولوجي والمقاتلين العقائديين (مثل كتائب البراء) لخوض حربه “الوجودية” ذات العقيدة “الصفرية” ضد الدعم السريع.

* الإسلاميون (الحركة): يحتاجون إلى “الغطاء” الشرعي والآلة العسكرية الثقيلة (الطيران، المدفعية، الشرعية الدولية) للجيش، لاستخدامها كـ “حصان طروادة” في حربهم “الأيديولوجية” الخاصة لاستعادة السلطة.

إن الفظائع، مثل التي حدثت في الفاشر، هي ضرورية لهذا التحالف. هي “الصمغ” الذي يربط الأهداف المتباينة (مؤسسية وأيديولوجية) في “قضية مشتركة”. يتم استخدام هذه الانتهاكات لتبرير الموقف “المطلق” (لا تفاوض، فقط تفكيك)، ولشيطنة العدو ومنع أي ضغوط دولية للسلام.

السلام التفاوضي يعني هزيمة مزدوجة لهذا التحالف:

* هزيمة “مؤسسية” للجيش: بقبوله بجيش موازٍ، مما يهدم عقيدته.

* هزيمة “وجودية” للإسلاميين: بقبولهم بمسار مدني يقصيهم.

لذلك، فإن استمرار الحرب، بكل ما تحمله من دمار ممنهج وانتهاكات مروعة وتقسيم فعلي، هو الخيار الاستراتيجي الوحيد المتبقي لهذا التحالف لضمان بقائه.

المصدر:

الراكوبة

المصدر:

الراكوبة