- أردوغان: مستعدون لدعم قوة العمل المشتركة في غزة

- غزة بعد الاتفاق.. استمرار البحث عن جثث أسرى إسرائيليين وشهيد بالضفة

- واشنطن تعين قائداً مدنياً لمركز تنفيذ اتفاق غزة.. من هو؟

- جملة قالها مدرب ليفربول عن محمد صلاح تثير تفاعلاً

- الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من ديراستيا خلال قطف الزيتون

- الفصائل تتفق على تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين لإدارة غزة

- تقترب من الرقم 1.. دبي تتفوّق على لاس فيغاس بعدد غرف الفنادق

- مسؤولة أوروبية: على "إسرائيل" إدخال المساعدات لغزة وإلا ستواجه عقوبات

- ملايين الأطنان.. ركام سام في غزة يقلق الأمم المتحدة

- تحذير إسرائيلي للبنان: إما نزع سلاح حزب الله أو نتدخل نحن

- كيف يؤثر الرمان على صحة قلبك وذاكرتك وبشرتك؟

- اجتماع مرتقب بين ويتكوف ونظيره الروسي في ميامي

- وزير ألماني يدق ناقوس الخطر.. تفشي حالات إنفلونزا الطيور

- رغم العقوبات.. مبعوث بوتين يلتقي مسؤولي ترامب

- إسرائيل تفجر جدلا جديدا بشأن "مهمة الأنفاق" في غزة

- الاتحاد والهلال.. أبرز أرقام الفريقين قبل "قمة الجمعة"

- الأمير أندرو.. ابن قصر بكنغهام الذي تخلى عن لقبه الملكي

- الأونروا تنتقد تصريحات روبيو وتؤكد على حيوية دورها بغزة

حكاية حبر.. كيف أزاحت "كبسة زر" الخطاط السوداني؟

حين كانت اللافتات تُكتب باليد، والحروف تُنحت بالحبر على الورق، كان الخطاط السوداني حارساً للجمال وذاكرة للمدينة، لكن مع دخول الحاسوب إلى المشهد الفني، انقلبت المعادلة.

فقد غابت رائحة الحبر، وحلّت محلها الأوامر الرقمية. وبين قلم يحمل روح صاحبه وآلة لا تعرف الدهشة، يقف الخط العربي في السودان أمام سؤال مؤلم:

هل يمكن أن تنجو هوية البصر من برودة الشاشة؟

فحتى تسعينيات القرن الماضي، كان الخطاط السوداني ركناً أساسياً في صناعة المشهد البصري في البلاد.

ومن الصحف والمجلات إلى شاشات التلفزيون وأفلام السينما، كانت بصمات الخطاطين تزيّن الحياة العامة بخطوطهم الساحرة التي تجمع بين الانضباط والجمال.

لكن مع دخول برامج التصميم الطباعي، بدأ هذا الحضور يتراجع تدريجياً حتى انحصر في مساحات محدودة داخل المعارض والأنشطة الأكاديمية.

كما تميّزت التجربة السودانية في الخط العربي بفرادة خاصة، إذ لم تقتصر على الأنماط الكلاسيكية، بل انفتحت على مدارس تشكيلية رائدة مثل "مدرسة الخرطوم" و"مدرسة الواحد".

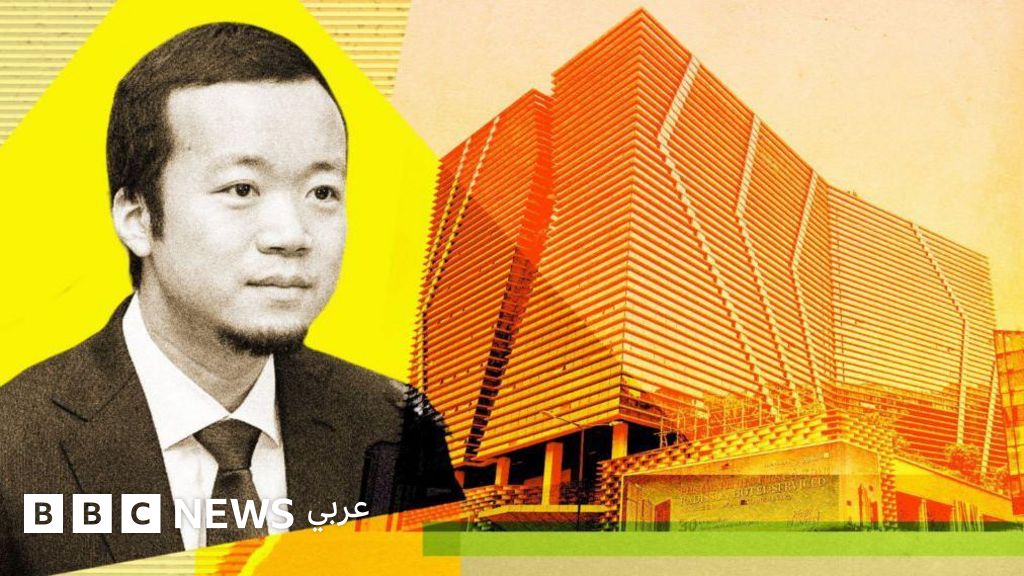

الخطاط السوداني محمد الصادق البرير

وقد جعلت هذه المدارس من الحرف العربي عنصراً جمالياً داخل اللوحة التشكيلية، وارتبطت بأسماء مثل عثمان وقيع الله وإبراهيم الصلحي وأحمد محمد شبرين وأحمد عبدالعال، الذين منحوا الحرف العربي طابعاً صوفياً وأفريقياً مميّزاً.

كما لم يكن الخط العربي في السودان، مجرد كتابةٍ جميلة، بل تجربة بصرية وروحية تمزج بين النص واللون، وبين التأمل والجمال.

ولعل مدارس "الخرطوم" و"الواحد" أسهمت في خلق هوية بصرية سودانية متفرّدة، جمعت بين الحسّ الصوفي والملامح الإفريقية.

"عصر ذهبي" رسمه الحبر على الورق

بدوره، استعاد الخطاط المخضرم محمد الصادق البرير تلك الأيام بحنين كبير إذ قال: "عملت في جريدة الأيام ومجلة التلفزيون، وكانت تلك المؤسسات تستقطب أمهر الخطاطين. وبعد انتقالي إلى السعودية واصلت العمل في الإعلان، لكن مع انتشار الحاسوب بدأ دورنا في الانحسار".

وأضاف البرير لـ"العربية.نت": "لم تكن الحرفة مجرد وظيفة، بل هوية كاملة. ما زلت أحتفظ بمخطوطات تعود إلى السبعينيات وأشارك في المعارض، لأن كل حرف أكتبه بالقلم يمثل بالنسبة لي استمرارية لمسيرة طويلة".

ومن أبرز الخطاطين الذين زيّنوا وجه السودان البصري حينها، حسن عباس كندورة، مرتضى، حسن مختار، هاشم مرغني، جلي، والفاضل أحمد موسى المعروف بـ«الفاضل الأسمر»، الذي صمّم لافتة «دار الصحافة» عام 1961م، واشتهر في مصر ببراعة رسم الوجوه والبورتريهات.

أما من الجيل اللاحق، برز تاج السر حسن، خريج كلية الفنون الجميلة بالخرطوم ، حيث نال عدة تكريمات لمساهماته في تجميل الحرف العربي.

كما برز أدمون منير في التلفزيون السوداني، الذي أدخل الخط الحرّ إلى مقدمات البرامج، وبشير هجو كندة الذي أسهم في بناء هوية بصرية فريدة لشاشة الخرطوم.

جريدة الأيام السودانية عندما كانت الكتابة بالخط اليدوي - أرشيف

وفي الشوارع، كان اسم نميري كجوري يلمع على واجهات المحال التجارية التي حملت توقيعه الجمالي بالفرشاة واللون.

لكن في منتصف التسعينيات، دخلت برامج التصميم إلى غرف التحرير والإعلانات، فبدأ التحوّل الجذري.

واستذكر الخطاط والمخرج الصحافي خالد سند تلك اللحظة قائلاً لـ"العربية.نت": "كان الخطاط ركناً أساسياً في صناعة الصحف، لا يكتب العناوين فقط، بل يصمّم الصفحات والإعلانات. لكن الحواسيب سرعان ما أطاحت بروح الحرف اليدوي".

ورأى سند أن بعض الخطاطين حاولوا التكيّف عبر تصميم خطوط رقمية مستوحاة من أعمالهم القديمة، لكن الآلة أصبحت سيدة الموقف، وفقد الخطاطون مساحتهم الإبداعية الحقيقية بعدما توقفت يدهم عن التمرين اليومي، وفق تعبيره.

إلا أن تراجع المهنة، انعكس على حياة الخطاطين أنفسهم، إذ ترك كثيرون المهنة واتجهوا إلى التعليم الأكاديمي.

حتى صانعو الأختام والحفّارون تخلّوا عن أدواتهم لصالح الطباعة الحديثة.

جريدة الأيام السودانية عندما كانت الكتابة بالخط اليدوي - أرشيف

وتحوّل الشارع السوداني، الذي كان يزدان بلوحات مكتوبة باليد، إلى فضاءٍ تغلب عليه اللافتات الباردة الموحّدة.

الأمل موجود

يذكر أنه ورغم هذا التراجع، لا زال الأمل ينبض. فـكلية الفنون الجميلة بجامعة السودان تخرّج اليوم جيلاً جديداً من الفنانين الذين يعيدون اكتشاف جماليات الخط العربي، بمقاربات معاصرة تمزج بين القلم والتقنية.

عن هذا أفاد العميد الأسبق للكلية، الدكتور عمر درمة لـ"العربية.نت": "الخط العربي من الناحية الجمالية لا يمكن أن يحلّ الحاسوب محل الفنان، لأن اللوحة الخطية تستند إلى حسّ المبدع وقدرته على منح الحرف روحاً وجمالاً، وهي طاقة لا تمتلكها الآلة".

وأضاف درمة أن محاولات إدخال الخط العربي إلى الحاسوب أفرزت في بداياتها تشوّهات واضحة في شكل الحروف، لأن طبيعة الحرف العربي مرنة ومنحنية، بينما تعتمد الطباعة على الصلابة والاستقامة، مشيراً إلى أن بعض الخطاطين سعوا إلى ابتكار خطوط طباعية مستمدة من روح الخط الكلاسيكي، لكنها تبقى بعيدة عن الجوهر الفني للخط اليدوي.

وبالختام، ربما لم يخسر الخطاطون السودانيون معركتهم، بل أعادوا تعريفها. فبين دفء القلم وبرودة الشاشة، تظل التجربة السودانية مثالاً على قدرة الحرف العربي على مقاومة النسيان.

جريدة الصحافة السودانية عندما كانت الكتابة بالخط اليدوي- أرشيف

كما أن الحرف هنا ليس مجرد وسيلة تواصل، بل كائن حيّ يتنفس بين الصوفية والإفريقية والعربية معاً.

وفي زمن تتسارع فيه الرقمنة، يبدو أن المستقبل لن يكون صراعاً بين الحبر والآلة، بل مصالحة بينهما.

فالتقنية لن تُلغي الجمال، إنما يمكن أن تخدمه شرط أن نمنحها قلباً.. وربما يُكتب إنقاذ ذاكرة الحرف العربي بيدٍ تعرف الدهشة، لا ببرنامجٍ يعرف الأوامر.

المصدر:

العربيّة

المصدر:

العربيّة