- وثائق تكشف ضغط إسرائيل على بريطانيا لمنع ملاحقة مجرمي الحرب

- سوريا.. الجيش يعلن وقف إطلاق النار والوحدات الأمنية تنتشر في الرقة

- قمة أوروبية للرد على رسوم ترامب الجمركية.. بسبب غرينلاند

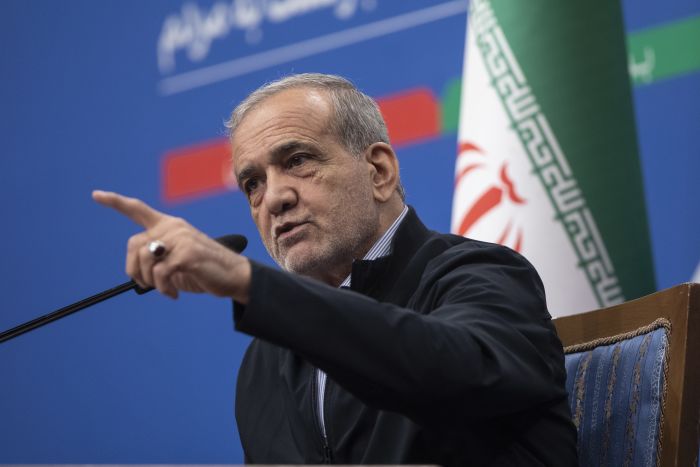

- "حرب شاملة".. بزشكيان يحذر بعد تصريحات ترامب عن خامنئي

- مباشر.. مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد (0-1) في الدوري الإسباني

- فيروسات غامضة تفتك بسكان غزة وسط انهيار صحي

- مجلس السلام: هيكل مواز للأمم المتحدة لإدارة غزة؟

- شتاء الخوف في مخيم شاتيلا: منازل مهددة بالانهيار بلبنان

- كنائس القدس ترفض الصهيونية المسيحية وتحذر من تدخلاتها

- نجوى نجار: إنجاز فلسطيني في الأكاديمية الأوروبية للسينما

- مجلس ترامب للسلام "سيتعامل مع النزاعات حول العالم".. هل سينافس الأمم المتحدة؟

- تركيا تعلق على اتفاق الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية

- كيف فعّل الشرع الخطة "ب" لإخضاع قسد خلال ساعات؟

- إيكونوميست: ترامب قد يكسب جزيرة لكنه سيخسر حلفاء وقارة

- بزشكيان: أي استهداف للمرشد يعني حربا شاملة على إيران

- بلير ينأى بنفسه عن رسوم بمليار دولار مقابل عضوية مجلس ترامب للسلام

- تحولات كبرى.. 6 أسئلة عن انهيار قسد وسيطرة الجيش والعشائر

- الإفراج عن سبعة من معتقلي غزة بسجون الاحتلال

مجلس السلام في غزة: هل هو حل أم إخضاع سياسي؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 16 يناير/كانون الثاني 2026، عن تأسيس ما أطلق عليه «مجلس السلام في قطاع غزة»، باعتباره مرحلة ثانية من خطته لوقف الحرب في القطاع، والتي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول، عقب إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. وكشف البيت الأبيض عن أعضاء المجلس، الذي سيترأسه ترامب، ويضم شخصيات سياسية واقتصادية بارزة من داخل وخارج الإدارة الأميركية، من بينهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وصهر ترامب ومستشاره السابق جاريد كوشنر، إضافة إلى رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، ورجلي الأعمال مارك روان وروبرت غابرييل. ووفقا للبيان الصادر عن البيت الأبيض، يفترض أن يكون المجلس هيئة إدارية إستراتيجية لعبور المرحلة الانتقالية في غزة، من خلال الإشراف على إعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، وإدارة العلاقات الإقليمية، ودعم حكومة تكنوقراط فلسطينية. غير أن قراءة هذه الأهداف في سياقها السياسي تحيلنا إلى سؤال جوهري: هل نحن أمام مشروع سلام حقا، أم أمام إستراتيجية أميركية لفرض السيادة من جديد على الشرق الأوسط وإدارة الأزمة دون حلها؟

رغم محاولة واشنطن إضفاء طابع دولي على المجلس، فإن هيئته تكشف عن هيمنة أميركية شبه تامة على القرار؛ فالمجلس يضم شخصيات موالية لسياسة ترامب، ومجرد وجودهم يعيد مركزية القرار الأميركي في فلسطين بعد سنوات من الحرب والوساطات. وفي المقابل، وقع تغييب تمثيل سياسي للجانب الفلسطيني، المعني الأول بالأزمة، سواء من فصائل المقاومة أو من أعضاء منتخبين، ما يعكس تصورا يقضي بأن التحول في غزة لا يمكن أن يدار إلا من الخارج. وفي هذا السياق، يبدو أن دعم حكومة التكنوقراط ليس إلا جزءا من مخطط أوسع يهدف إلى فصل السياسة عن الإدارة، وتحويل الحكم في قطاع غزة إلى إدارة تقنية تحت إشراف دولي، تقصي السيادة الفلسطينية وحق تقرير المصير، وتنتج وصاية لا سلاما.

غير أن الأخطر في إعلان المجلس هو ما رافقه من خطاب صريح لترامب، يؤكد فيه أن حماس ستنزع سلاحها طوعا أو كرها، في لغة تهديد مباشرة تفرغ فكرة السلام من مضمونها، وتعيد تعريفه كآلية إخضاع عسكري، مع تجاهل أن السلاح في السياق الفلسطيني ليس رفاهية أو تمردا، وإنما هو مرتبط بشكل مباشر باستمرار الاحتلال الإسرائيلي وتواصل انتهاكاته وخروقاته، ما يجعل من خيار نزع السلاح فاقدا لواقعيته.

إذن، يتضح أن مجلس السلام في غزة لم يؤسس لمعالجة جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنما بهدف إدارة الأزمة دون حلها، وإعادة القوة والقرار الأميركيين في الشرق الأوسط. وهي خطة تندرج ضمن تحركات دولية أوسع تقوم بها واشنطن لإعادة فرض نظامها الذي أسسته إبان الحرب العالمية الثانية، ودورها القيادي، إلى جانب استعراض قدرتها على إدارة الأزمات في ظل وجود منافسين أقوياء كروسيا والصين.

ختاما، يفتقر المجلس إلى الحياد، وتغيب عنه الأسس التي يقوم عليها السلام، وهي الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإشراكه في صناعة القرار.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 16 يناير/كانون الثاني 2026، عن تأسيس ما أطلق عليه «مجلس السلام في قطاع غزة»، باعتباره مرحلة ثانية من خطته لوقف الحرب في القطاع، والتي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول، عقب إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. وكشف البيت الأبيض عن أعضاء المجلس، الذي سيترأسه ترامب، ويضم شخصيات سياسية واقتصادية بارزة من داخل وخارج الإدارة الأميركية، من بينهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وصهر ترامب ومستشاره السابق جاريد كوشنر، إضافة إلى رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، ورجلي الأعمال مارك روان وروبرت غابرييل. ووفقا للبيان الصادر عن البيت الأبيض، يفترض أن يكون المجلس هيئة إدارية إستراتيجية لعبور المرحلة الانتقالية في غزة، من خلال الإشراف على إعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، وإدارة العلاقات الإقليمية، ودعم حكومة تكنوقراط فلسطينية. غير أن قراءة هذه الأهداف في سياقها السياسي تحيلنا إلى سؤال جوهري: هل نحن أمام مشروع سلام حقا، أم أمام إستراتيجية أميركية لفرض السيادة من جديد على الشرق الأوسط وإدارة الأزمة دون حلها؟

رغم محاولة واشنطن إضفاء طابع دولي على المجلس، فإن هيئته تكشف عن هيمنة أميركية شبه تامة على القرار؛ فالمجلس يضم شخصيات موالية لسياسة ترامب، ومجرد وجودهم يعيد مركزية القرار الأميركي في فلسطين بعد سنوات من الحرب والوساطات. وفي المقابل، وقع تغييب تمثيل سياسي للجانب الفلسطيني، المعني الأول بالأزمة، سواء من فصائل المقاومة أو من أعضاء منتخبين، ما يعكس تصورا يقضي بأن التحول في غزة لا يمكن أن يدار إلا من الخارج. وفي هذا السياق، يبدو أن دعم حكومة التكنوقراط ليس إلا جزءا من مخطط أوسع يهدف إلى فصل السياسة عن الإدارة، وتحويل الحكم في قطاع غزة إلى إدارة تقنية تحت إشراف دولي، تقصي السيادة الفلسطينية وحق تقرير المصير، وتنتج وصاية لا سلاما.

غير أن الأخطر في إعلان المجلس هو ما رافقه من خطاب صريح لترامب، يؤكد فيه أن حماس ستنزع سلاحها طوعا أو كرها، في لغة تهديد مباشرة تفرغ فكرة السلام من مضمونها، وتعيد تعريفه كآلية إخضاع عسكري، مع تجاهل أن السلاح في السياق الفلسطيني ليس رفاهية أو تمردا، وإنما هو مرتبط بشكل مباشر باستمرار الاحتلال الإسرائيلي وتواصل انتهاكاته وخروقاته، ما يجعل من خيار نزع السلاح فاقدا لواقعيته.

إذن، يتضح أن مجلس السلام في غزة لم يؤسس لمعالجة جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنما بهدف إدارة الأزمة دون حلها، وإعادة القوة والقرار الأميركيين في الشرق الأوسط. وهي خطة تندرج ضمن تحركات دولية أوسع تقوم بها واشنطن لإعادة فرض نظامها الذي أسسته إبان الحرب العالمية الثانية، ودورها القيادي، إلى جانب استعراض قدرتها على إدارة الأزمات في ظل وجود منافسين أقوياء كروسيا والصين.

ختاما، يفتقر المجلس إلى الحياد، وتغيب عنه الأسس التي يقوم عليها السلام، وهي الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإشراكه في صناعة القرار.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 16 يناير/كانون الثاني 2026، عن تأسيس ما أطلق عليه «مجلس السلام في قطاع غزة»، باعتباره مرحلة ثانية من خطته لوقف الحرب في القطاع، والتي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول، عقب إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. وكشف البيت الأبيض عن أعضاء المجلس، الذي سيترأسه ترامب، ويضم شخصيات سياسية واقتصادية بارزة من داخل وخارج الإدارة الأميركية، من بينهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وصهر ترامب ومستشاره السابق جاريد كوشنر، إضافة إلى رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، ورجلي الأعمال مارك روان وروبرت غابرييل. ووفقا للبيان الصادر عن البيت الأبيض، يفترض أن يكون المجلس هيئة إدارية إستراتيجية لعبور المرحلة الانتقالية في غزة، من خلال الإشراف على إعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، وإدارة العلاقات الإقليمية، ودعم حكومة تكنوقراط فلسطينية. غير أن قراءة هذه الأهداف في سياقها السياسي تحيلنا إلى سؤال جوهري: هل نحن أمام مشروع سلام حقا، أم أمام إستراتيجية أميركية لفرض السيادة من جديد على الشرق الأوسط وإدارة الأزمة دون حلها؟

رغم محاولة واشنطن إضفاء طابع دولي على المجلس، فإن هيئته تكشف عن هيمنة أميركية شبه تامة على القرار؛ فالمجلس يضم شخصيات موالية لسياسة ترامب، ومجرد وجودهم يعيد مركزية القرار الأميركي في فلسطين بعد سنوات من الحرب والوساطات. وفي المقابل، وقع تغييب تمثيل سياسي للجانب الفلسطيني، المعني الأول بالأزمة، سواء من فصائل المقاومة أو من أعضاء منتخبين، ما يعكس تصورا يقضي بأن التحول في غزة لا يمكن أن يدار إلا من الخارج. وفي هذا السياق، يبدو أن دعم حكومة التكنوقراط ليس إلا جزءا من مخطط أوسع يهدف إلى فصل السياسة عن الإدارة، وتحويل الحكم في قطاع غزة إلى إدارة تقنية تحت إشراف دولي، تقصي السيادة الفلسطينية وحق تقرير المصير، وتنتج وصاية لا سلاما.

غير أن الأخطر في إعلان المجلس هو ما رافقه من خطاب صريح لترامب، يؤكد فيه أن حماس ستنزع سلاحها طوعا أو كرها، في لغة تهديد مباشرة تفرغ فكرة السلام من مضمونها، وتعيد تعريفه كآلية إخضاع عسكري، مع تجاهل أن السلاح في السياق الفلسطيني ليس رفاهية أو تمردا، وإنما هو مرتبط بشكل مباشر باستمرار الاحتلال الإسرائيلي وتواصل انتهاكاته وخروقاته، ما يجعل من خيار نزع السلاح فاقدا لواقعيته.

إذن، يتضح أن مجلس السلام في غزة لم يؤسس لمعالجة جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنما بهدف إدارة الأزمة دون حلها، وإعادة القوة والقرار الأميركيين في الشرق الأوسط. وهي خطة تندرج ضمن تحركات دولية أوسع تقوم بها واشنطن لإعادة فرض نظامها الذي أسسته إبان الحرب العالمية الثانية، ودورها القيادي، إلى جانب استعراض قدرتها على إدارة الأزمات في ظل وجود منافسين أقوياء كروسيا والصين.

ختاما، يفتقر المجلس إلى الحياد، وتغيب عنه الأسس التي يقوم عليها السلام، وهي الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإشراكه في صناعة القرار.

المصدر:

القدس

المصدر:

القدس