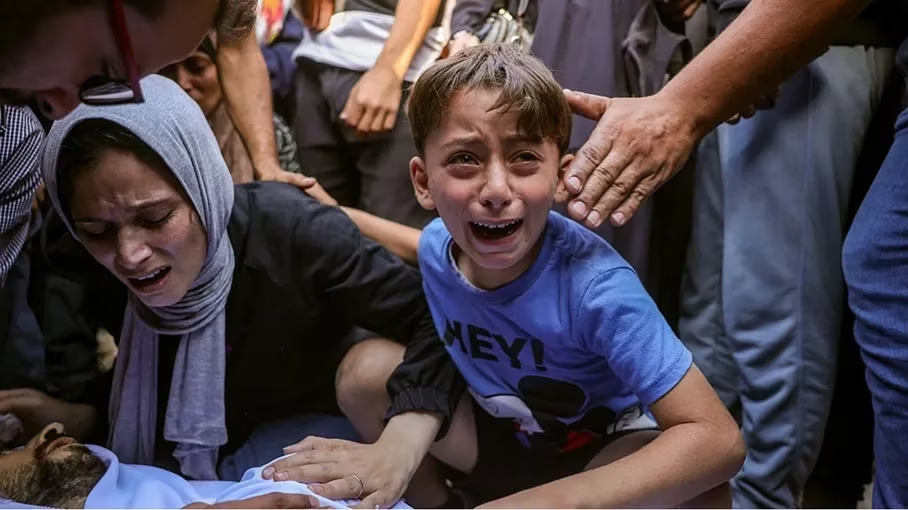

- حصيلة الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة تتجاوز 70 ألف شهيد

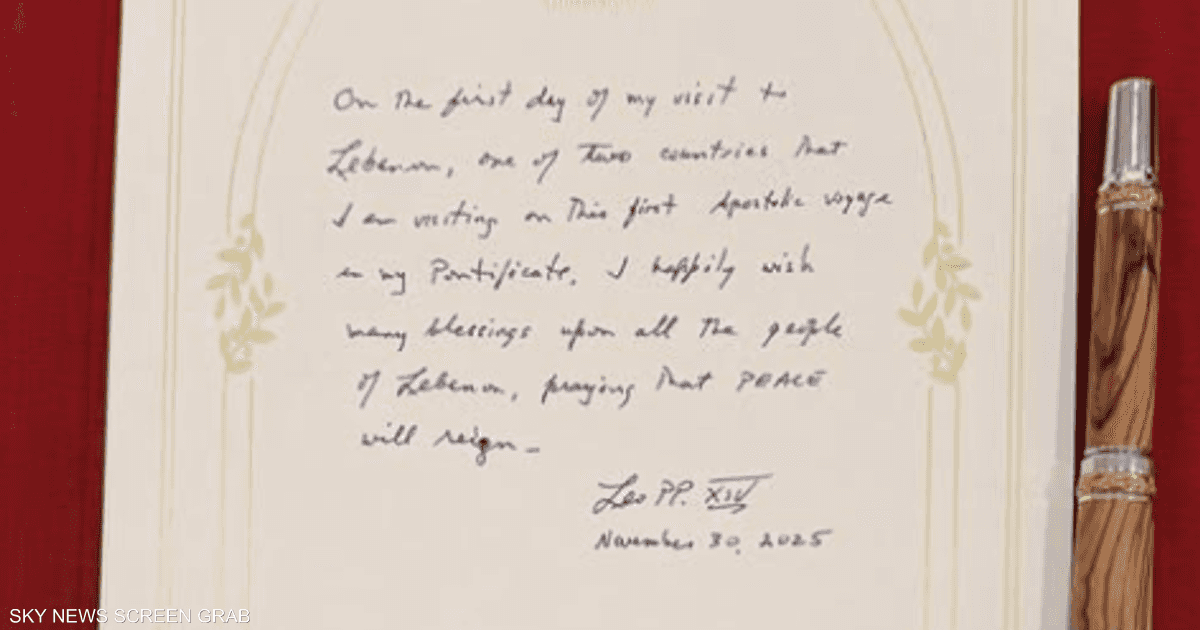

- بابا الفاتيكان من بيروت: يجب صناعة السلام رغم الصراعات

- وصول بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى بيروت

- "الشياطين" تلحق بكريستال بالاس أول هزيمة على أرضه منذ فبراير

- رسالة سجل الشرف.. ماذا كتب البابا بالقصر الرئاسي اللبناني؟

- "الهجرة الدولية": نزوح 1625 شخصا بولاية جنوب كردفان السودانية

- شرعنة القتل بين جنين ورفح وبيت جن

- ماذا تعرف عن الإصلاحات المطلوبة من السلطة الفلسطينية؟

- بورصة فلسطين تطلق أول مسابقة تطبيقية من نوعها

- مصطفى يبحث مع وفد شبابي من الأغوارسبل تعزيزالصمود

- وزارة الاقتصاد الوطني تعلن عن منح مالية لتسع شركات ناشئة

- خبير إسرائيلي يحذر من زوال كل "إنجازات" جيش الاحتلال في الحرب

- مصطفى يدعو الدنمارك للاعتراف بدولة فلسطين "كخطوة لتحقيق السلام"

- أول تعليق من لابيد على طلب نتنياهو "إنهاء المحاكمة"

- هل تسهم زيارة بابا الفاتيكان في تهدئة جبهات لبنان داخليا وخارجيا؟

- الاحتلال يسلم 4 إخطارات بوقف العمل والبناء قرب سلفيت

- غزة.. غارات داخل الخط الأصفر واقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

- الجيش السوداني يتقدم في جنوب كردفان والبرهان يستقبل مبعوثا أمميا

شرعنة القتل بين جنين ورفح وبيت جن

لم تعد جنين، ولا رفح، ولا بيت جن في سوريا، مجرد أسماء على خريطة الشرق الأوسط. لقد تحولت هذه المدن إلى مختبرات سياسية لاختبار حدود الإنسان، وإلى ساحات تكتب فيها إسرائيل فصول مشروعها بعقلية الجلاد لا عقلية الدولة: محو الوجود الفلسطيني والسوري، ليس عبر الاحتلال العسكري فحسب، بل عبر تحويل الحياة نفسها إلى فعل مستحيل.

فالجرافة التي تهدم البيوت في جنين، والقنابل التي تنهمر على بيت جن، والحصار الذي يخنق المقاومين في أنفاق رفح، ليست أحداثا متفرقة، بل حلقات في سلسلة واحدة، عنوانها العميق: لن يسمح للعرب بالعيش خارج إرادة إسرائيل.

في جنين، لم يعد الهدم إجراء عقابيا كما تزعم إسرائيل، بل صار عقيدة كاملة. لم يعد هناك فرق بين حجر وسلاح، ولا بين طفل ومقاتل. أصبحت الجرافة ذراعا موازية للبندقية، تسوي البيوت بالأرض كما لو أنها تبيد ذاكرة، لا تبني أمْنا.

وكل جدار يسقط يحمل رسالة واحدة: الفلسطيني الذي لا تُهدم ذريعته يُهدم بيته، وإذا لم تنجح الجرافة في طرده من مكانه، ستتكفل الرصاصة بإنهاء قصته. وهذا ما حدث حين رفع شابان فلسطينيان أيديهما في جنين، مستسلمين لجنود الاحتلال.

في كل لغات العالم، رفع اليدين إعلان حياة، إلا في فلسطين حيث يتحول إلى إعلان موت. اقتيد الشابان إلى داخل المبنى، ثم دوى الرصاص كأنه توقيع رسمي على أن اتفاقيات جنيف ليست سوى أوراق صامتة في جيوب الأمم.

لم يكونا مسلحين، لم يشكلا خطرا، ومع ذلك قتلا بقسوة مطلقة. هذه الجريمة لم تكن خطأ تكتيكيا، بل رسالة استراتيجية: الاستسلام لا ينجي، والنجاة ممنوعة، لأن المشكلة في عين إسرائيل ليست فعل المقاومة، بل وجود الفلسطيني نفسه.

وهذا المنطق نفسه يطل برأسه في رفح، حيث يعيش المقاومون حصارا تحت الأرض في أنفاق لا يصلها الهواء ولا يصلها العالم. هناك، تتحول الأنفاق إلى مقابر صامتة، لا تنقل السلاح بقدر ما تنقل معنى البقاء.

إسرائيل تعرف أن هؤلاء إن خرجوا قُتلوا كما قتل المستسلمون في جنين، وإن بقوا ماتوا اختناقا، ولذلك تحاصرهم لا لأنهم خطر آني، بل لأن وجودهم نفسه يعطل مشروعها الأكبر: شرق أوسط بلا مقاومة، بلا ذاكرة، بلا شعب.

ولأن إسرائيل لا تحفظ عهدا ولا تلتزم بذمة، تكرر الأسلوب خارج فلسطين. في سوريا، كان قصف بيت جن أكثر من عملية عسكرية، كان قياسا لنبض المنطقة.

إسرائيل ادعت أنها استهدفت مطلوبين، لكن القصف الذي أسقط قتلى مدنيين قال العكس. الهدف لم يكن شخصا ولا جماعة، بل قطع آخر خيوط السيادة السورية، واستكمال خرائط جديدة تصنعها تل أبيب لا دمشق.

القصف لم يكن رسالة للخصوم، بل اختبارا للمجتمع الدولي: ماذا لو جعلنا الدم السوري بندا عابرا في نشرة الأخبار؟ النتيجة جاءت كما توقعت إسرائيل: صمت ثقيل، بيانات باهتة، وغرب لا يرى في العربي سوى رقم هامشي في معادلة مصالحه.

في بيت جن، كما في جنين ورفح، اعتمدت إسرائيل ثلاث أدوات متكاملة: القوة المفرطة، وتشويه الرواية، وتطبيع القتل. القوة تحطم الحجر، الرواية تحطم الحقيقة، والتطبيع يحطم الضمير.

وحين تتعامل دولة مع جريمة الحرب كإجراء إداري، فإنها لا تبحث عن الأمن، بل عن تثبيت قانون جديد: من يعترض يمحى، ومن يستسلم يقتل، ومن لا صوت له يدفن مع بيته.

هذا السلوك ليس انحرافا عرَضيا، بل استراتيجية طويلة النفس. إسرائيل تعرف أن الأمم لا تندثر بالرصاص وحده، بل حين تعتاد موتها، ولذلك تترك العالم يتفرج: لا مياه لرفح، لا بيوت لجنين، لا سماء آمنة لبيت جن، ثم لا مساءلة.

الصمت هنا أخطر من السلاح، فهو يمنح الاحتلال الشرعية، ويمنح الضحية صفة العدم. فما دام الدم لا يهدد أسواق الطاقة ولا كراسي السياسة، يبقى الدم العربي مُلكا سائبا لمن يريد تجربته.

ومع ذلك، لم تفهم إسرائيل جوهر الصراع، فهي تحسب أنها إذا قتلت المستسلمين في جنين، وخنقت المقاومين في نفق رفح، وقصفت القرى السورية، ستضع النهاية.

لكنها تغفل الحقيقة الكبرى: النهاية لا تصنعها الجرافة ولا يقررها الصاروخ، بل يكتبها الشعب الذي يرفض أن يخرج من تاريخه.

لم يعد جوهر السؤال: لماذا تواصل إسرائيل ضرباتها؟ بل: كيف لا يزال العرب يرفضون الموت رغم هذا القصف المتواصل؟ فكلما رفع الفلسطيني يده طلبا للحياة، وجد نفسه أمام رصاصة تحاكمه على مجرد البقاء.

وكلما نام السوري فوق أنقاض بيته، أثبت أن الخراب ليس نهاية الطريق، بل امتدادا لإرادة لا تستسلم. وكلما ضاق النفق على المقاوم في رفح، اتسع المعنى الذي يحمله.

وهكذا، فإن ما تعتقده إسرائيل خاتمة حكاية، ليس سوى مستهل فصل جديد يكتب بما تبقى من نبض هذا المشرق الذي لا يقبل أن يمحى.

المصدر:

القدس

المصدر:

القدس