- الغلاء ينهش مائدة اللبنانيين.. وتوضيح من نقابة المستوردين

- غزة بعد الاتفاق.. غارات على القطاع وشهيدان في الضفة

- زمن التفاوض.. ماذا يمكن للبنان تقديمه؟

- نائب في حزب الله: لن يستطيع أحد انتزاعنا من أرضنا

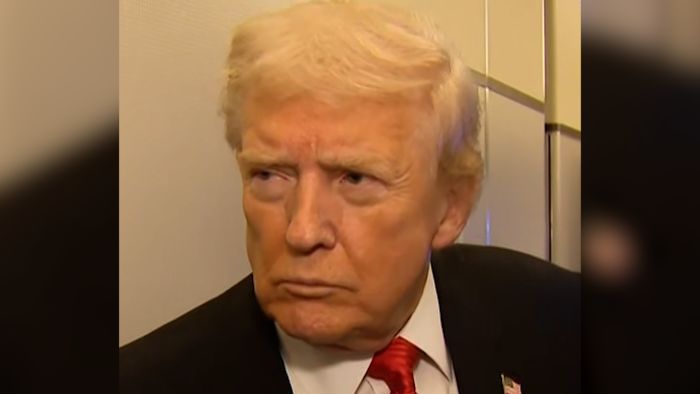

- شاهد كيف ردّ ترامب على سؤال صحفي بشأن تجريد أندرو من ألقابه الملكية

- أردوغان: لا يمكننا الصمت حيال المجازر في الفاشر السودانية

- الجزائر تعلق على تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية بشأن اتفاقية 1968

- المخابرات أوقفت رئيس عصابة... هكذا روّع أفرادها المواطنين

- بالفيديو.. طائرة إسرائيلية تستهدف سيارات في الشرقية - جنوب لبنان

- نقباء المهن الصحية يناقشون أضرار الانتحال والمضاربة غير المشروعة

- تقرير إيراني: لبنان يقف عند مفترق طرق حاسم

- زهران ممداني.. المرشح الذي أشعل انتخابات نيويورك!

- قبيل التصويت عليه.. هذا موقف نتنياهو من "قانون إعدام الأسرى"

- روسيا على خط "أزمة أميركا وفنزويلا".. كيف كان رد فعلها؟

- عرش الدولار يهتز والدول تتخذ إجراءات

- تايمز: الإنجيليون يدفعون ترامب نحو تدخل عسكري في نيجيريا

- مؤرخ فرنسي: سلام الشرق الأوسط رهن بالإفراج عن مروان البرغوثي

- طهران وواشنطن.. جهود لتقريب وجهات النظر وتبادل الرسائل

6 مشاهد كونية تأخذك من وهج الحياة إلى رماد النجوم

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

مقدمة الترجمة

تخيّل أنك تمتلك آلة زمن قادرة على أن تحملك عبر مليارات السنين في رحلة لا تشبه أي سفر، رحلة سنقف فيها عند 6 محطات مشوّقة في تاريخ النظام الشمسي، محطات تكشف وجوهًا خفية لمستقبل الكواكب ومصير الأرض. سنشهد نجومًا مارقة تُربك مدارات الكواكب، وشمسًا متضخمة تلتهم عوالمها القريبة، وأقمارًا جليدية تتحوّل إلى بحار دافئة تعج بالحياة. سنرى الأرض وهي تحترق، والمحيطات وهي تتبخر، قبل أن ينتهي المشهد الأخير عند شمسٍ واهنة تلفظ أنفاسها الأخيرة كقزم أبيض يُضيء ما تبقّى من هذا المسرح الكوني.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

نص الترجمة

تتجلّى آلية عمل نظامنا الشمسي اليوم على نحو يكاد يطابق ما كانت عليه عبر ملايين السنين، تدور فيه الأقمار حول كواكبها، وتنساب الكواكب في أفلاكها حول الشمس، بينما تتعاقب الحقول المغناطيسية والبقع الشمسية في إيقاع متكرر. والمثير للدهشة أننا إن تدبرنا المشهد على امتداد عمر الإنسان، سنكتشف أنه لا يلوح في هذا المشهد الكوني أي تغيّر يُذكر، لكن إن أخذنا نفكِّر فيه على امتداد الزمن الكوني، سنستنبط حقيقة أن هذا السكون الظاهري يكشف عن عالم مفعم بالحركة والإثارة، كأنه فيلمٌ ملحميّ تُعرَض مشاهده ببطءٍ شديد.

لقد تبلورت حكاية نظامنا الشمسي عبر ما جمعناه من قياسات دقيقة للعوالم القريبة، وما التقطناه من مشاهدات للنجوم والكواكب البعيدة، ثم نُسجت خيوط هذه البيانات بعناية فائقة داخل نماذج رياضية معقدة صاغت ملامح قصته. ورغم ما نملكه اليوم من معرفة، ستظل محاولاتنا أسيرة اللحظة الكونية الوجيزة التي نحياها، تاركة وراءها ألغازًا معلَّقة على غرار: كيف آل نظامنا الشمسي إلى صورته الراهنة؟ وأي مصير ينتظره في نهاية المطاف؟

قد يتطلّب فكّ طلاسم هذه الألغاز مغامرة جريئة تتحدى المألوف. تخيّل لو أنّك امتلكت آلة زمن تقلّك عبر ملايين السنين! عندها، قد يتمكّن رحّالة شجاع عبر الزمن من حل أعقد الألغاز التي يزخر بها نظامنا الشمسي. وما إن تحصل على مثل هذه الآلة العجيبة (بغض النظر عن تفاصيل الحصول عليها)، ستنطلق إلى 6 محطات زمنية تُعدّ منارات كبرى تكشف أعمق أسرار هذا الكون .

مصدر الصورة

مصدر الصورة

ولادة الشمس.. رحلة تعود إلى 4.5 مليارات سنة

لحل أي لغز، لا بد أن نعود إلى لحظة الميلاد الأولى لنظامنا الشمسي.. كانت تلك البداية حاضنة نجمية، سحابة هائلة من الغاز راحت تتكتّل ببطء، لتشكّل ما سيغدو لاحقًا شمسنا ورفاقها من الأجرام السماوية. يعتقد كثير من الباحثين أنّه قبل 4.5 مليارات سنة تقريبًا، دوّى انفجار نجم قريب في "سوبرنوفا" مهيبة (والسوبرنوفا أو المستعر الأعظم هو انفجار هائل لنجم ضخم عند نهاية حياته، يقذف فيه غلافه إلى الفضاء*)، فبعثر في الفضاء عناصر مُشعّة، وأطلق موجة صدمية اخترقت أعماق تلك الحاضنة (والموجة الصدمية هي اندفاع عنيف من الطاقة والغازات ينتشر بسرعة هائلة بعد انفجار مثل السوبرنوفا، ضاغطًا ما يعترض طريقه في الفضاء.*)

ومن مقعدك الأمامي، ستشعر بآلة الزمن تهتز تحت تأثير الموجة العاتية. ولو تطلّعت من فتحة صغيرة، لشعرت ورأيت في آنٍ واحد موجة ضغط جبّارة تمرّ من حولك. الأمر أشبه بالإبحار في قارب صغير وسط أمواج البحر المتلاطمة. ومع اصطدامها بسحب الغاز والغبار، تُسرّع هذه الموجة من عملية التكتّل، دافعةً المادة إلى الانهيار على ذاتها حتى تشتعل.

وفي لحظة ما، يولد نجم جديد: شمسنا الفتيّة، تُحيط بها سحابة على هيئة قرص من الغاز والغبار، سيؤول مصيرها لاحقًا إلى تشكيل الكواكب. وأينما وجّهت بصرك، ستجد نجومًا أخرى تولد بالطريقة ذاتها. وكما يوضح عالم الكيمياء الكونية بمعهد كارنيغي للعلوم في واشنطن، كونيل ألكسندر: "حين يتبدد الغاز والغبار المحيط، سترى هذه النجوم الصغيرة وهي تُولَد، ثم يسطع بينها عدد قليل من النجوم الضخمة".

أصبح لدينا الآن تصور عمّا قد تبدو عليه عملية تكوّن الكواكب من خلال مراقبتنا لما يجري في أنظمة نجمية بعيدة. وكما يصف ألكسندر: "تبدأ الحكاية بحبيبات غبار متناهية الصغر، تتقارب وتتشابك شيئًا فشيئًا، لتنشأ منها أجسام أكبر، ثم تستمر هذه الأجسام في الاندماج لتصبح أكبر فأكبر".

غير أنّ هذا النموذج لم يَخلُ يومًا من ثغرات، فهو قادر على تفسير نشأة الكواكب الصخرية الصغيرة مثل الزهرة والأرض، لكنه يبدو بطيئًا جدًا أمام مهمة بناء العوالم الغازية العملاقة. وإذا قفزت بآلة الزمن بضعة ملايين من السنين إلى الأمام، لرأيت القرص الكوكبي الأولي المحيط بشمسنا قد تلاشى، في حين غدت نوى الكواكب الغازية كبيرة بالقدر الكافي لتجذب ما تبقّى من المادة وتحتجزه في غلافها الجوي الضخم. لكن هنا يظلّ السؤال قائمًا: كيف بلغتْ تلك النوى هذا الحجم أساسًا؟ للعلماء فرضيات متعددة، غير أنك وحدك -بعد أن شهدت هذه اللحظة- ستكون على يقين من الحقيقة.

بإمكانك أيضًا أن تحسم عددًا من الأسئلة العلمية المُربكة الأخرى على غرار: كم كان عدد كواكب نظامنا الشمسي عند نشأته؟ تشير بعض الدراسات إلى كونه احتضن كوكبًا عملاقًا إضافيًا على الأقل. والأغرب من ذلك أن أكثر أنواع الكواكب شيوعًا في الأنظمة الأخرى هو ذلك الذي يفوق في حجمه كوكب الأرض، لكنه أصغر من نبتون، وهو ما يثير الدهشة لغيابه عن نظامنا الشمسي. وتشير بعض الدلائل إلى أن واحدًا على الأقل من هذه العوالم متوسطةِ الحجم ربما وُلد فعلًا في البدايات، لكنّ صخب الجاذبية بين الكواكب الناشئة أطاح به إلى أعماق الفضاء السحيق.

ما زالت الأسئلة مُعلّقة حول مقدار التغيّر الذي طرأ على مدارات الكواكب المعروفة منذ تشكّلها. والطريقة الأمثل للإجابة عن ذلك هي مراقبة الكواكب وهي تتكوّن من القرص الغباري المحيط بالشمس الوليدة، لذا فالمهمة متروكة لك.

قبل 3.9 مليارات سنة.. الحكاية على سطح القمر

تخيّل أنك جالس على سطح القمر، واستعدّ لمشاهدة عرض كارثي. فمنذ أمد بعيد، رجّح الباحثون أنّ التغيرات الجذرية في مدارات الكواكب العملاقة في بدايات النظام الشمسي أحدثت فوضى في حزام الكويكبات الواقع اليوم بين المريخ والمشتري، مطلقة وابلًا هائلًا من الصخور التي انهالت على القمر وأجرام أخرى. وقد عُرفت تلك المرحلة -الممتدة بين 3.8 و4 مليارات سنة مضت- باسم "حقبة القصف الثقيل المتأخر"، أو ما يُشار إليها في كثير من الأحيان "بالكارثة القمرية"، وظلّت لسنوات طويلة تُعامل بوصفها حقيقة راسخة في أذهان العلماء.

غير أنّ الأدلة الحديثة أخذتْ تُلقي بظلال من الشك على قصة "الكارثة القمرية"، فبعدما كانت تُروى بوصفها حقيقة شبه مؤكدة، صارت موضع جدل واسع، حتى إن بعض العلماء أجزموا بأنها لم تحدث قط. وما يستند إليه المؤيدون ليس أكثر من عينات صخرية حملها رواد أبولو من سطح القمر، اتضح أنّ جميعها تقريبًا تَشكّل بعد نحو نصف مليار سنة من ولادة القمر، وكأنّ وابلًا من الكويكبات انهال على القمر، مما تَسبب في ذوبان سطحه الصخري، وأعاد تشكيله من جديد.

في الأعوام الأخيرة، أظهرت بعض النماذج أنّ تلك الملحمة السماوية المدمّرة قد لا تكون ضرورية أصلًا لتفسير هذا التجمع الصخري، فربما لم يكن الأمر سوى مصادفة مرتبطة بتركيب تضاريس القمر في المواقع التي جُمعت منها العينات. ومع ذلك، لا يزال الجدل محتدمًا بين من يؤمن بوقوع ذلك السيل الكوني ومن ينفيه، لكنك أنت وحدك برفقة آلة الزمن من تستطيعان حسم الخلاف نهائيًا.

إن صحّت أسطورة ذاك الهجوم الكوني العنيف على النظام الشمسي، لانقلبت ملامح معظم الكواكب وتبدّلت هيئاتها جذريًا. خذ أورانوس على سبيل المثال؛ كوكب يميل على جانبه بالكامل، إذ يدور محوره بصورة موازية لمستوى النظام الشمسي، لا عموديًا كما تفعل باقي الكواكب الأخرى.

وبحسب فيزياء الأقراص الكوكبية الأولية (وهي أقراص دوارة من الغاز والغبار تدور حول نجم حديث الولادة وتلعب دورًا حاسمًا في تكوين الكواكب*)، لا يمكن لأورانوس أن يُولد بهذا الاعوجاج الغريب، لأن ميل كوكب كامل على جانبه يُعدّ حدثًا جللاً. إذن، لا بدّ من أن تصادمًا هائلًا أطاح به، وربما وقع ذلك في نفس الفترة الزمنية التي يُعتقد أنها شهدت القصف الثقيل المتأخر.

لو جلستَ على سطح القمر ترقب المشهد، لاحتجتَ إلى تلسكوب عملاق كي تلمح أورانوس وهو يميل على جانبه، غير أنّ ما سيحدث على مقربة من الأرض سيكون أشد هولًا وأعظم رهبة. وعن ذلك، يؤكد ألكسندر بقوله: "إذا وقعَتْ بالفعل تلك الاصطدامات الهائلة، لتبخَّر سطح الأرض بأكمله، واندفعتْ موجات صدمية هائلة عبر الغلاف الجوي، بينما تطايرتْ كتل من الصخور المنصهرة إلى الفضاء قبل أن ترتد ثانية نحو الأرض.. عندها سيغدو سطح الكوكب متوهجًا، يشتعل من فرط الحرارة، في مشهد كوني مهيب بحق".

سيمنحك موقعك على سطح القمر فرصة للإجابة عن أحد أعمق الأسئلة العلمية المرتبطة بالأرض: متى وكيف حصل كوكبنا على الماء الذي أتاح للحياة أن تزدهر، وجعل من عالمنا الصغير كوكبًا أزرق مميّزًا؟ تشير إحدى الفرضيات الشائعة إلى أن هذا الماء قد جُلب إلى الأرض عبر الكويكبات، وربما كان بعضها من تلك التي تساقطت بغزارة من السماء خلال حقبة "القصف الثقيل المتأخر".

في الحقيقة، يعود أقدم دليل على وجود الحياة على الأرض إلى الفترة التي تلت مباشرةً نهايةَ مرحلة القصف الثقيل المتأخر. وكما يقول ألكسندر: "لم يكن للحياة أن تزدهر إلا حين توقفت عن التعرّض لعمليات الفناء المتكررة". وربما يحالف الحظ المسافرَ عبر الزمن فيشهد ميلاد الميكروبات الأولى، كاشفًا الستار عن أحد أعظم الألغاز العلمية على الإطلاق: أصل الحياة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

منذ 3.5 مليارات سنة.. حين كان للكوكب الأحمر وجه آخر

إن أردت أن تلامس حقيقة البدايات الأولى للحياة في نظامنا الشمسي، فهناك موقع آخر لا بد من استكشافه. فبقفزة خاطفة عبر آلة الزمن، من نهاية "حقبة القصف الثقيل المتأخر"، ستجد نفسك في "الحقبة النواتشية" على المريخ، وهي مرحلة يُرجَّح فيها أن الكوكب الأحمر (المريخ) قد احتضن أشكالاً بدائية من الحياة.

تشير القياسات التي أرسلتها عدة مركبات جوالة على المريخ؛ إلى أنّ الكوكب الأحمر احتضن أنهاراً وبحيرات وبحاراً على سطحه في تلك الحقبة، وهذا يعني أنّ غلافه الجوي آنذاك كان أكثر سُمكاً، مما جعله أكثر دفئاً عن اليوم، ومنحه ضغطاً سطحياً مشابهاً لضغط الأرض. وتعليقًا على ذلك، يقول رئيس مجموعة أبحاث مناخ الكواكب وقابليتها للحياة بجامعة هارفارد، روبن وردزورث: "في مثل تلك الظروف، ستحتاج إلى جهاز للتنفس، لكنك مع ذلك قد تتمكن من التجوّل على سطح المريخ دون عوائق كبيرة، على نحو يختلف جذرياً عن ظروفه القاسية الراهنة".

ومع ذلك، يظل المشهد غارقًا في الضباب، فلا أحد يعرف حقًا كم لبث الماء فوق سطح المريخ، هل كان تيارًا دائم الجريان، أم زائرًا عابرًا يطل بين الحين والآخر؟ لطالما تخيله العلماء كوكبًا دافئًا تكسوه البحيرات والأنهار، شبيهًا بكوكبنا. غير أن المحاكاة الحديثة تقترح صورة أخرى أكثر قسوة: عالم بارد قابع في جليده، لا يعرف الدفء إلا في ومضات قصيرة من الذوبان. وكما يقول أستاذ علوم الكواكب في جامعة شيكاغو، إدوين كايت: "في بعض اللحظات لم يكن المريخ متجمّدًا، لكن هل كان أسيرَ الجليد معظم الوقت؟ هذا ما يصعب حسمه". أما لو امتلكنا آلة زمن، لكانت كفيلة بتمزيق هذا اللغز.

ما إن تفتح باب سفينتك على سطح المريخ، حتى تتمكّن من حل بعض ألغاز مناخ الكوكب المستعصية، وربما تلتقط إشارات تفسّر سرّ تحوّل جارنا إلى أرض قاحلة كما نراه اليوم. وعن ذلك، يقول وردزورث: "إن القدرة على التواجد هناك شخصيًا، والقيام بجولة ومعك أنبوب اختبار للبحث المباشر عن آثار الحياة، سيكون أمرًا مدهشًا بحق".

لو تبيّن أن الحياة قد ظهرت على المريخ، لاهتزّت أسس فهمنا لصلاحية الكواكب لاحتضان حياة على أرضها، إذ سيكون دليلًا قاطعًا على أن وجود الحياة أمر بالغ السهولة لدرجة أنها ظهرت على كوكبين داخل نظام شمسي واحد. وإذا كان ذلك قد حدث مرّتين في نظام واحد صغير، فما بالنا بمليارات العوالم التي تسبح في مجرّتنا وحدها؟ "عندها لن يكون السؤال: هل هناك حياة أخرى في الكون؟ بل: كيف يمكن ألّا تكون هناك؟".

مصدر الصورة

مصدر الصورة

زحل بعد 100 مليون عام.. اختفاء الحلقات الأسطورية

لن تكتمل أي جولة في أرجاء نظامنا الشمسي دون التوقف عند أشهر معالمه: الحلقات المُدهشة لكوكب زحل. ولو حالفك الحظ بزيارتها في عصرنا هذا -كما فعلت مركبة "كاسيني" التابعة لوكالة ناسا بين عامي 2004 و2017- لأبصرت طبقة رقيقة من الجليد، تتخللها أقمار صغيرة تنساب في مداراتها. وعندما حلّقت كاسيني بين الحلقات وجسم الكوكب نفسه، كشفتْ عن ظاهرة غريبة تُعرف باسم "المطر الحلقي"، حيث تسقط مواد من الحلقات نحو الكوكب.

لكن ماذا لو قفزنا 100 مليون عام إلى المستقبل؟ عندها ستشهد النهاية الحتمية لتلك الزخات، غير أنّ زخات الحلقات لا تُنبت ورودًا، بل تسلب زحل زينته، فيغدو غريبا مجردًا من هالته، لا يُحيط به سوى شريط رقيق من المواد عند أطراف حلقاته السابقة. وتعليقًا على ذلك، يقول عالم الكواكب في جامعة ريدينغ بالمملكة المتحدة، جيمس أودونوغيو: "حين تفكّر في زحل، تتخيله دومًا مُرصّعًا بحلقاته، صورة منقوشة في الذهن كأنها أبدية. لكنّ زحل بلا حلقات يبدو غريبًا حقًا، أبعد ما يكون عن شكله الطبيعي".

على الجانب الآخر، ربما اكتسبت الكواكب الأخرى في مجموعتنا الشمسية حلقات بمرور الزمن. ففي وقتنا الحالي، ينجذب قمر المريخ الأكبر "فوبوس" شيئًا فشيئًا نحو الكوكب، ومن المتوقع أنه خلال 50 مليون عام تقريبا إمّا أن يرتطم بسطحه أو يتفكك ليشكّل نظامًا حلقيًا حوله. وإذا حالفك الحظ، فقد يظلّ ذلك النظام قائمًا بعد 50 مليون عام أخرى، ليمنح المريخ حزامًا غبارياً غير مألوف.

لكنْ من المهم إدراك أن أنظمة الحلقات معقدة للغاية، فهي في جوهرها عبارة عن مليارات من الأقمار الصغيرة التي تتحرك وتتصادم بلا توقف، وفهمنا لها لا يزال ناقصًا. لكنْ من موقعك الخاص المتحرر من قيود الزمن، قد تُتاح لك فرصة نادرة لرصد دورة حياة أنظمة الحلقات هذه بالكامل، من لحظة تشكّلها الأولى حتى نهاية وجودها.

بعد 4.5 مليارات عام.. على سطح عطارد

من منا لا يشعر ولو بقليل من الفضول لمعرفة كيف سينتهي نظامنا الشمسي؟ باستخدام آلة الزمن، قد تشهد لمحات مما سيحدث مستقبلًا. كل ما عليك فعله هو الانتقال بمركبتك الفضائية بين الكواكب الداخلية، واحرص على مراقبة النجوم الساطعة للغاية، فقد يكون كل نجم منها مؤشرًا على الزوال المحتوم لنظامنا الشمسي.

على امتداد مليار سنة، يكاد يكون احتمال اقتراب نجم آخر من نظامنا الشمسي ضئيلاً للغاية -نحو 1% فقط- لمسافة تساوي 100 ضعفٍ المسافةَ بين الأرض والشمس. لكنْ إن وقع ذلك، فقد تُربك جاذبيته القريبة توازن النظام الشمسي، ناشرةً الفوضى في مدارات الكواكب الداخلية، ودافعةً بالكواكب الخارجية إلى التيه في أعماق الفضاء بين النجوم.

حتى اللقاءات النجمية البعيدة قد تحمل بين طياتها كارثة مهولة، فقد أظهرتْ محاكاة حديثة أجراها شون ريموند من جامعة بوردو في فرنسا، ونايثان كايب من معهد علوم الكواكب في أريزونا الأميركية، أنّ مرور نجم على مسافة تقارب 3 سنوات ضوئية من شمسنا، قد يكون كارثيًا بحق. بل إنهما توصّلا إلى أنّ مثل هذا العبور هو الاحتمال الأرجح لاضطراب استقرار نظامنا الشمسي خلال 5 مليارات عامٍ قادمة.

ومن جانبه، يوضح كايب أن معظم مرور النجوم بالقرب من نظامنا الشمسي لا يؤدي إلى تغييرات فورية، بل قد يظل كل شيء مستقرًا لمئات الملايين من السنين، إذ يستغرق الأمر وقتًا حتى تنتشر الاضطرابات التي أحدثها ذلك العبور داخل النظام الشمسي وتظهر نتائجه.

لذلك، قد تُفضّل تجنّب المرور الفعلي للنجم قرب النظام الشمسي، وبدلاً من ذلك، ربما يكون من الأفضل توجيه آلة الزمن للهبوط على عطارد بعد 100 مليون عام، لمشاهدة النتائج المترتبة على ذلك. فبالنسبة للفوضى التي قد تُصيب مدارات الكواكب، يُعتبر عطارد الحلقة الأضعف والأكثر احتمالاً لتأثره أولاً.

في السياق ذاته، يقول ريموند: "تنتشر هذه الاضطرابات تدريجيًا عبر النظام الشمسي الخارجي، وقد تُحدث تغييرات طفيفة هناك، لكنّ المكان الأكثر احتمالًا لتجلّيها بعنف هو عطارد"، وقد يعني هذا أحد أمرين: إما أن يُقذَف عطارد نحو الشمس، أو أن يمتد مداره تدريجيًا حتى يصطدم بالزهرة أو الأرض. وفي كلتا الحالتين، أنت على موعد مع رحلة كونية ملحمية.

لن تقتصر زيارة هذه الحقبة على كشف مصير الكواكب فحسب، بل تمتد لتكشف أيضًا عن مصير البشرية نفسها. يقول ريموند: "لدينا بيانات من التلسكوبات يمكن أن تحذّرنا قبل فترة كافية، فلو علمنا أن نجمًا في طريقه نحونا بعد 100 ألف عام، سيكون أمامنا متسع من الوقت لنفكر كيف سنتعامل مع هذا الوضع".

إذن، هل سنمتلك بعد مليارات السنين التكنولوجيا التي تُمكننا من مغادرة نظامنا الشمسي؟ وهل ستكون البشرية موجودة حينها؟ وحده الزمن -أو السفر عبره- كفيل بالإجابة عن هذا السؤال.

بعد 5 مليارات سنة.. حياة جديدة وسط الفناء

إذا لم نتمكن من إيجاد سبيل لمغادرة نظامنا الشمسي، فستكون الأرض وجميع سكانها على شفا الاندثار، حتى لو نجونا من تهديدات الفضاء السحيق. فبعد نحو 5 مليارات سنة، سيأتي الخطر من النجم ذاته الذي شكّل النظام وحفظ الحياة على كواكبنا طوال هذه المدة. ومع اقتراب الشمس من نهاية عمرها، سيزداد لمعانُها وتبدأ في التمدد.

خلال هذه المرحلة، ستبتلع الشمس عطارد والزهرة، مُحوِّلة إياهما إلى بخار. ولا يزال أمر بقاء الأرض على قيد الحياة مجهولًا، لكنّ المشهد يبدو قاتمًا. وعن ذلك، يقول ريموند: "لو نجت الأرض، فستحترق بحرارة الشمس، ومن بعيد، ستبدو أشبه بالزهرة اليوم، حيث يتلاشى كل مائها في الغلاف الجوي أو يُفقد في الفضاء.. لن يعود لونها أزرق، بل ستتحول إلى كرة ضخمة من البخار الساخن"، وربما يظهر لها حتى خيط من ذيل شبيه بذيل المذنبات، نتيجة هروب بخار الماء إلى الفضاء.

إذن، سيكون أفضل موقع لمشاهدة احتراق الكواكب من مسافة أبعد قليلًا، أي من على أحد الأقمار الجليدية التابعة للمشتري أو زحل، على سبيل المثال. فمع اندفاع الحرارة المنبعثة من الشمس المتضخمة حديثًا نحو أطراف النظام الشمسي، قد تصبح تلك الأقمار دافئة بما يكفي لتكون صالحة للحياة.

ومن على متن آلة الزمن، وأنت عائم فوق البحار الجديدة لقمر أوروبا أو إنسيلادوس، ستتمكن من مشاهدة الكواكب الداخلية وهي تحترق، ومحيطات الأرض وهي تغلي وتتبخر. وقد تنطلق الكائنات الحية، التي كانت مختبئة منذ زمن بعيد تحت القشور الجليدية لهذه الأقمار، لتنتشر وتبدأ رحلة تطور نحو أشكال أكثر تعقيدًا مع ذوبان الجليد ودفء المحيطات.

كما يُعتَقد أن العديد من الأقمار الأخرى -مثل جانيميد التابع للمشتري، أو ميرندا التابع لأورانوس- تحتوي على كميات هائلة من الماء والجليد، ما قد يجعل هذه الحقبة بمثابة نهضة مذهلة لفرص الحياة والازدهار في النظام الشمسي.

أما الآن، فعليك أن تُدير قرص آلة الزمن دورةً أوسع، وتضبطه على نحو 7 مليارات عام في المستقبل. عندها ستكون الشمس قد انكمشتْ مجددًا، بعدما لفظت طبقاتها الخارجية، لتتحول إلى قزم أبيض. ومع فقدانها جزءا كبيرا من كتلتها، ستبدأ الكواكب الناجية بالابتعاد تدريجيًا عن مركزها القديم.

وهكذا يُسدَل الستار على الملحمة الكونية لنظامنا الشمسي. ورغم كل ما تبدّل، قد يتسلّل إليك إحساسٌ خفيف بشعور "الديغا فو" المألوف، كأنك عشت هذه اللحظة من قبل. فمع خفوت الضوء فوق الكواكب المتهالكة، تبدأ الأشياء بالعودة إلى أنماطها القديمة: الأقمار تدور حول كواكبها، والكواكب تواصل رحلتها حول الشمس. في تلك اللحظة، ستدرك أنّ رحلتك قد انتهتْ، وأن الوقت قد حان لتعود إلى الأرض مرة أخرى في عام 2025، لتقصّ علينا حكاية ما رأيت من أسرار وعجائب.

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة