- الثلج على الباب العاصفة قادمة.. استعدوا! (فيديو)

- مقتل ما لا يقل عن 490 متظاهرًا في إيران… خريطة لمواقع الاحتجاجات

- لودريان وبن فرحان في بيروت هذا الاسبوع.. رئيس الجمهورية: لم أقل إن شبح الحرب انتهى

- أميركا مشغولة بـ طهران.. وأجواء سماح لـ لبنان؟ (الجمهورية)

- إذا تدخّل بحرب ايران واسرائيل.. حرب تدميرية ضد حزب الله! (نداء الوطن)

- الحرب على لبنان.. مؤجلة؟ (الأخبار)

- "عشنا على النغمة المصرية".. هذا ما قاله أحمد الشرع عن القاهرة والسيسي

- ترامب: قادة إيران اتصلوا من أجل التفاوض

- ترامب يبحث خيارات لضرب إيران ومشرعون يشككون بالنهج العسكري

- زيارة لودريان: المجتمع الدولي يقف إلى جانب لبنان ولكن؟! (النهار)

- التصعيد في العمق اللبناني ممكن والضربات بهدف الردع

- مظاهرات إيران: لماذا تُعدّ الاحتجاجات الحالية غير مسبوقة؟

- من هو نيكولاي ملادينوف المرشح لقيادة مجلس السلام في غزة؟

- مع تصاعد الاضطرابات.. ترامب يبحث خيارات لضرب إيران

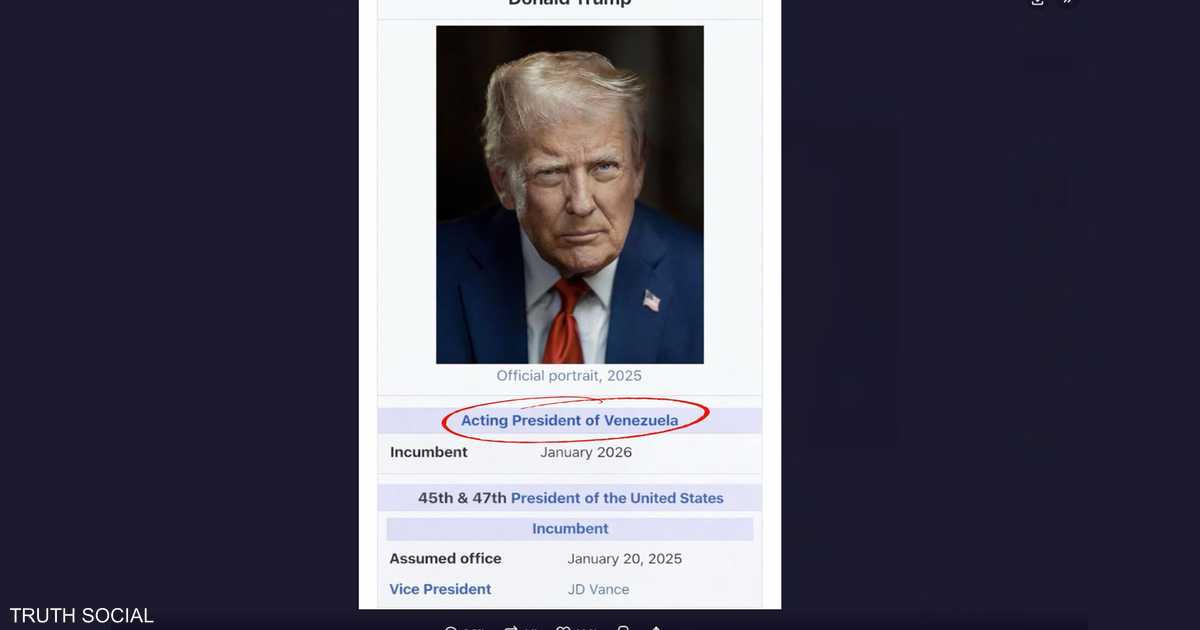

- ترامب يبدي انفتاحه على لقاء رئيسة فنزويلا المؤقتة

- مسؤول بالانتقالي: فصائل جنوب اليمن لن تعمل تحت إمرة التحالف

- "ستسقط مثل فرعون".. خامنئي يرد على ترامب بصورة تمثال محطم

- وزير الخارجية الأوكراني السابق: تصديق البرلمان على اتفاقية السلام لن يضفي عليها الشرعية

جردة الرئيس عون لسنته الأولى: كلام جريء يعانده واقع متصلّب

في ذكرى مرور سنة على عهد الرئيس العماد جوزاف عون ، تبدو الساحة ال لبنان ية أمام لحظة سياسية مركّبة، تتداخل فيها الوعود الإصلاحية مع الوقائع الإقليمية الضاغطة، وهو قدّم بنفسه خلال الحوار التلفزيوني بالامس، "جردة" حساب لما قام به ولما يطمح للوصول اليه في المرحلة المقبلة.

أول ما يلفت في كلام الرئيس عون هو تأكيده انخراط لبنان في مسار المفاوضات ، واعتبار لجنة "الميكانيزم" الإطار الطبيعي للتفاوض حول قضايا شائكة، من بينها إعادة الأسرى. هذا الموقف شكّل خروجاً مدروساً عن سياسة الإنكار أو الغموض التي طبعت مراحل سابقة. وهو حاول أن يقدّم نفسه داخلياً كصاحب مقاربة واقعية، تعترف بموازين القوى ولا تكتفي بالشعارات. أما خارجياً، ولا سيما تجاه الولايات المتحدة والدول العربية والغربية، فالهدف واضح لجهة استعداد لبنان للعب ضمن قواعد التفاوض غير المباشر، حتى مع العدو ال إسرائيل ي، من دون خرق بعض الضوابط التي لا يزال من المبكر تخطيها. في المقابل، أثار هذا الموقف حذراً لدى قوى داخلية ترى فيه تمهيداً لمسار قد يتجاوز الخطوط الحمراء التقليدية، خصوصاً في ظل هشاشة التوازن الداخلي. وتبدو العلاقة مع إسرائيل الأكثر إرباكاً للعهد، ليس بسبب الموقف المبدئي المعروف، بل نتيجة الفجوة الواضحة بين الخطوات اللبنانية الإيجابية وغياب التجاوب الإسرائيلي. فالرئيس نفسه أقرّ بأن إسرائيل لا تزال تمعن في اعتداءاتها على لبنان، متجاهلة إشارات التهدئة والانفتاح على التفاوض غير المباشر. وحتى في ملف الأسرى، الذي يُفترض أن يكون إنسانياً بامتياز، أشار إلى عدم تجاوب كلي مع رؤية الصليب الأحمر ، فيما تبقى الملفات الأخرى عالقة بلا أفق واضح. هذا الواقع يضع الخطاب الرئاسي أمام اختبار صعب: كيف يمكن تسويق خيار التفاوض كمسار واقعي في ظل طرف مقابل لا يظهر استعداداً مماثلاً، بل يواصل سياسة فرض الأمر الواقع ميدانياً؟ وهل يمكن الاعتماد على ان تكون سنة 2026 هي الحل؟.

في السياق نفسه، جاءت تصريحات الرئيس حول سلاح حزب الله لتؤكد المؤكد وتساهم في احراج الحزب اكثر فأكثر. فهو شدد على أن هذا السلاح "لم يعد له غاية" وأنه "أصبح عبئاً على لبنان"، وحمل تأثيراً مزدوجاً: فمن جهة، عزّز ثقة شريحة واسعة من اللبنانيين والعواصم العربية بجدية العهد في استعادة القرار السيادي وحصر السلاح بيد الدولة. ومن جهة أخرى، فتح باب التوتر الصامت مع حزب الله، الذي بدا وكأنه أمام معادلة جديدة: علاقة سياسية بحتة مع الدولة، وتمهيد نظري لتحوّل الحزب إلى كيان سياسي مدني بلا جناح عسكري، ولو أن هذا السيناريو لا يزال بعيداً نسبياً عن التحقق العملي في المدى المنظور.

في ما يتعلّق بالعلاقة مع سوريا، برزت أقوال الرئيس عون كأحد أكثر عناصر العهد دلالةً على رغبته في كسر الجمود من دون القفز فوق الوقائع. فإعلانه أن "الكيمياء موجودة" بينه وبين الرئيس السوري أحمد الشرع (ابو محمد الجولاني) حمل دلالات سياسية تتجاوز المجاملة الدبلوماسية، إذ أوحى بوجود استعداد متبادل لفتح ملفات شديدة الحساسية، في مقدّمها ترسيم الحدود البرية وملف الموقوفين. غير أن هذا التفاؤل الرئاسي يصطدم بواقع سوري بالغ التعقيد، حيث لا تزال دمشق غارقة في اضطرابات أمنية وسياسية واقتصادية تجعل من أي تسوية شاملة أمراً بالغ الدقة. ورغم ذلك، فإن مجرد طرح إمكانية الحل القريب لهذين الملفين أعاد وضع العلاقة اللبنانية–السورية في إطار جديد، يقوم على إدارة المصالح لا على الشعارات أو القطيعة، مع إدراك ضمني بأن أي تقدّم سيكون جزئياً ومتدرجاً، لا اختراقاً سريعاً.

أما على الصعيد العربي، وتحديداً الخليجي، فإن أقوال الرئيس تعكس مزيجاً من الواقعية وخيبة الأمل. فعلى الرغم من عودة الحرارة إلى النشاط الدبلوماسي اللبناني، لا تزال الاستثمارات السعودية والخليجية والعربية غائبة عن الساحة اللبنانية. ويبرز هنا توصيف العلاقة مع المملكة العربية السعودية بالممتازة فيما الواقع يظهر انها "باردة"، بالرغم من الانفتاح السياسي النسبي. هذه البرودة لا تبدو موجهة ضد شخص الرئيس بقدر ما هي تعبير عن حذر عربي عام، ينتظر أفعالاً ملموسة تتجاوز الخطاب، ولا سيما في ما يتعلق ب الإصلاحات وبمسألة السلاح ودور الدولة. فالعواصم العربية، وإن رحّبت بنبرة الرئيس ومواقفه، لا تزال تتعامل مع لبنان وفق منطق الاختبار، حيث لا مكافآت اقتصادية أو استثمارية قبل التأكد من أن التغيير ليس ظرفياً أو كلامياً.

في المحصلة، تكشف هذه المقاربة المتعددة الاتجاهات أن الرئيس عون يحاول إعادة تموضع لبنان إقليمياً من موقع الدولة لا الساحة، لكن نجاح هذا المسعى يبقى رهناً بعوامل تتجاوز إرادته وحدها. فبين سوريا المأزومة، وإسرائيل المتصلبة، وعربٍ ينتظرون الأفعال لا الأقوال، يجد العهد نفسه أمام معادلة دقيقة: إما تحويل الانفتاح الكلامي إلى مكاسب تدريجيّة، أو مواجهة خطر أن تتحول هذه المواقف إلى عبء إضافي على صدقية المشروع الرئاسي.

في المقابل، أثارت الثقة الزائدة بالنفس التي عبّر عنها الرئيس، لجهة عدم رغبته في تشكيل كتلة نيابية أو حزب داعم، وعدم سعيه إلى غطاء نيابي أو وزاري، علامات استفهام كبيرة. صحيح أن هذا الموقف يعكس تصوراً مثالياً لدور الرئيس كحَكَم لا كطرف، لكنه يصطدم بواقع النظام اللبناني القائم على التوازنات والتحالفات. ومع بقاء خمس سنوات على الولاية الرئاسيّة، يصبح غياب الرافعة السياسية خطراً حقيقياً قد يقيّد قدرة الرئيس على تمرير أي مشروع إصلاحي جوهري.

وأخيراً، يبرز ملف الانتخابات النيابية كنقطة تشكيك أساسية. فبينما يؤكد الرئيس إجراؤها في موعدها، يسود شبه إجماع سياسي، معلن ومضمر، على السعي إلى تأجيلها لأنّها «ترضي الجميع». هنا، تبدو أقوال الرئيس في مواجهة مباشرة مع منطق الطبقة السّياسية. وإذا لم تُترجم هذه الأقوال إلى إجراءات حازمة، فقد تتحول إلى عبء على صدقية العهد نفسه.

خلاصة القول إن سنة جوزاف عون الأولى كانت سنة خطاب بامتياز: خطاب أعاد رسم السقوف السياسية، وحرّك المياه الراكدة، لكنه في الوقت ذاته وضع العهد أمام اختبار صعب. فالمرحلة المقبلة ستُظهر ما إذا كانت هذه الأقوال ستبقى مجرّد مواقف جريئة، أم ستتحوّل إلى سياسات قادرة على تغيير المسار الداخلي وإعادة تموضع لبنان إقليمياً.

المصدر:

النشرة

المصدر:

النشرة