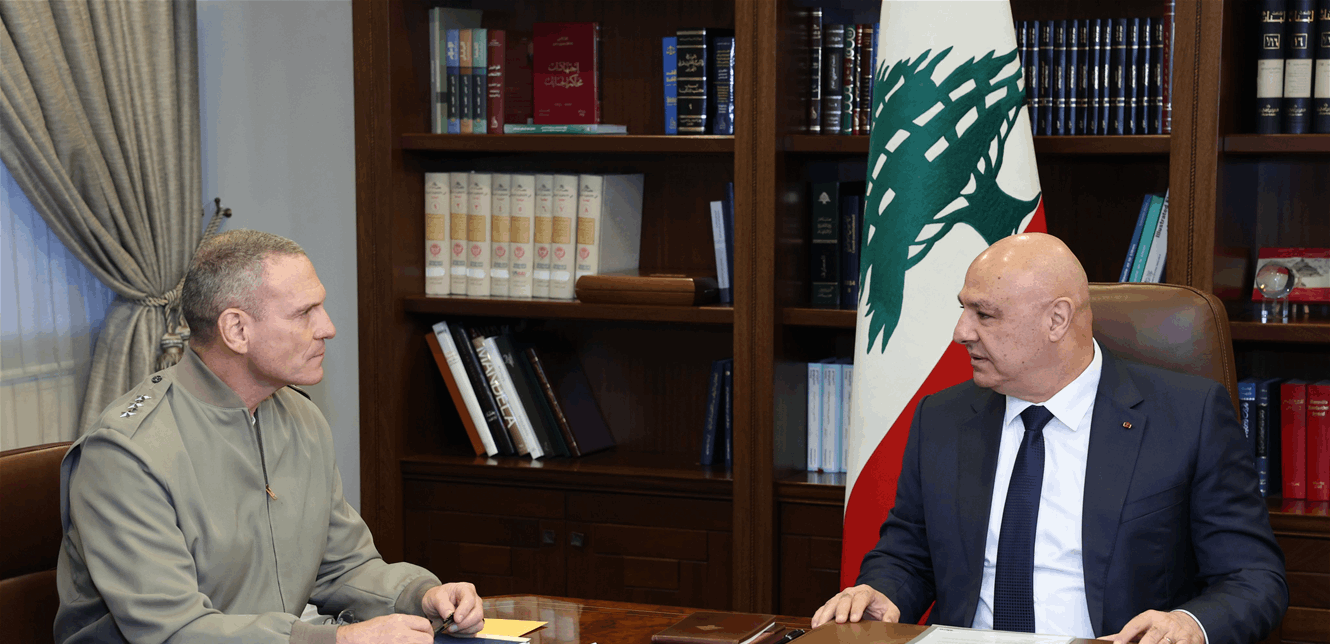

- لبنان الرسمي يدعو لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتفعيل عمل لجنة المراقبة.. رئيس الـميكانيزم الجديد: عمل جدّي واجتماعات دورية

- وسط التوترات مع فنزويلا.. ترامب: أستطيع ضرب "مهربي المخدرات" بدون إعلان حرب من الكونغرس

- مداهمة وإطلاق نار كثيف... من أوقفت شعبة المعلومات في خلدة؟

- عنالجثة المقطعة في سن الفيل.. الأمن يكشف التفاصيل ويوقف المشتبه بها

- ماذا يشهد الأوتوستراد الساحليّ بين الدامور وبيروت؟

- بعد العثور على جثة داخل حقيبة في سن الفيل.. توقيف المشتبه بها

- زعيم كوريا الشمالية: العلاقات مع روسيا وصلت إلى ذروة تاريخية

- الولايات المتحدة تحذر إسرائيل من أي "مفاجآت عسكرية" في غزة

- كيف تغير موقف ترامب تجاه بوتين من الإعداد لقمة بودابست لمعاقبة روسيا؟.. مصادر تكشف لـCNN

- هالاند يكشف أسرار "ماكينة أهداف" مانشستر سيتي والنرويج

- إتفاقية الهدنة مرحلة انتقالية والتفاوض حتمي عاجلًا أم آجلًا

- مجلس الوزراء يُبرم الاتفاقية البحرية مع قبرص ويمنح توتال حقّ الاستكشاف والإنتاج في البلوك الرقم 8

- ترامب يتوعد فنزويلا بتحرك عسكري بري قريب

- "حزام غزة الإنساني".. خطة أميركية جديدة لتوزيع المساعدات

- روسيا وأوكرانيا: موسكو تواجه موجة من الضغوط الغربية

- الكنيست وضم الضفة المحتلة.. استفزاز معارضة أم تمرد ضد نتنياهو؟

- ترامب يلتقي شي جين بينغ الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية

- اشتباكات مسلحة بين فصائل تابعة لحكومة الدبيبة في مصراتة

التشكيلي سلمان الأمير: كيف تتجلى العمارة في لوحات نابضة بالفن؟

حيث تلتقي صرامة الهندسة بحرية الروح على سطح اللوحة، يقف الفنان السعودي سلمان الأمير، صاحب الرؤية الفنية الفريدة التي تتشكل عند تقاطع عالمين: العمارة والتصوير التشكيلي. معماري بالتدريب، رسام بالشغف، لا يكتفي الأمير بتصوير العالم كما يراه، بل يعيد بناءه بصريا، مشبعا شخوصه وفضاءاته بعمق بنيوي مستمد من منظوره المزدوج.

لكن كيف يترجم الوعي المعماري، بلغته الدقيقة من الخطوط والمناظير وحسابات الأحمال، إلى لغة بصرية تنبض بالحياة على القماش؟ كيف تتعايش عين المهندس المنضبطة مع يد الفنان المتحررة؟ وهل تقيده الخطوط الهندسية أم تمنحه أفقا أوسع للابتكار، ليخلق مساحة للتأمل في زمن تتسارع فيه الصور وتُستهلك الرموز؟

في هذا الحوار، يكشف سلمان الأمير عن المخططات الدقيقة لعمليته الإبداعية، متحدثا عن تشريح الشخوص كفضاء معماري، وعن مسؤوليته كفنان في مواجهة الضجيج الاستهلاكي، وعن الحلم كمجال يمتزج فيه المكان بالزمان. كما يغوص في الصراع الداخلي الذي واجهه في بحثه عن هوية فنية تحاور التراث الإسلامي والعربي بصدق وحرية، ويتخيل فضاء معماريا سورياليا لعرض أعماله، وصولا إلى انعكاس البيئة السعودية بضوئها وإيقاعها في نسيج لوحاته الانطباعية. إنه حوار يتنقل برشاقة بين الانضباط والحرية، بين الوظيفة والمتعة البصرية، بين الواقع والحلم، ليكشف عن فنان يفكر كما يصمم، ويرسم كما يتأمل.

وسلمان الأمير فنان سعودي جمع بين شغفه بالفن ودراسته للهندسة المعمارية. بدأ مشواره في جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، ثم حصل على ماجستير الفنون الجميلة في التصميم الداخلي من جامعة سيراكيوز في نيويورك. ورغم انشغاله بالعمارة والتصميم الداخلي، ظل الرسم والتصوير وسيلته للتواصل والإبداع.

سعى لتعلم الواقعية بالأسلوب النهضوي، فتلقى تدريبا أكاديميا في فلورنسا وروما، ثم قام بتدريس الرسم في معاهد سعودية، وشارك في معارض محلية ودولية. وبعد نحو 25 عاما من النجاح في العمارة والتصميم، بدأ يكرّس وقته لتعليم الرسم والتصوير والتصميم.

تنعكس رؤيته الفلسفية في فنه، حيث يحرص على أن يحمل كل عمل معنى ويرى أن إبراز الضوء كعنصر أساسي يغني عن التفاصيل الزائدة. أعماله قد تبدو غير مكتملة لأول وهلة، لكنها تدفع المتلقي للتأمل والبحث عن إجابات أعمق. بالنسبة له، لا يكتمل العمل الفني أبدا، بل ينتهي فقط عندما يهجر، لأن الحقيقة لا تُستنفد. وحاليا يحاضر في العديد من الجامعات في أقسام العمارة و التصميم الجرافيكي.

*

كيف يترجَم وعيك المعماري إلى لغة بصرية داخل لوحاتك التشكيلية؟

المنظور البصري رافقني منذ دراستي للعمارة، وهو حاضر في كل لوحة أعمل عليها. قد لا يظهر بشكل مباشر، لكنه يتجلى في تشريح الشخصيات، في بناء الرأس والجسد وكأنهما فضاء معماري له قوانينه الداخلية. المنظور، بتدرج الأشياء وتغيّرها حسب زاوية النظر، شكّل وعيي بكيفية تنظيم عناصر اللوحة.

بالنسبة لي العمارة ليست تقنية فقط بل طريقة تفكير تنظم الفضاء وتضبط العلاقات وهذا ما أترجمه بصريًا. لوحاتي ليست سطحا مسطحا، بل فضاء نابض بالإيقاع والعمق، تماما كما في التصميم المعماري.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

*

هل ترى أن الخطوط الهندسية التي تظهر في أعمالك تقيدك كفنان أم تمنحك أفقا أوسع للابتكار؟

في الهندسة هناك صرامة وحزم، فالعمارة فن وجد ليحمي أرواح الساكنين تحتها، ومن هنا تأتي حدة الخطوط ودقة حسابات الأحمال. لكن رغم ذلك، لم أسمح لتلك الصرامة أن تتحول إلى قيد يثنيني عن حرية الفن.

أذكّر نفسي دائما أني أتعامل مع اللوحة كعمل فني، فأتحرر من تلك القيود وأرقق الخطوط وأكسرها وأحنيها إن لزم الأمر، مستحضرا الإنسان البدائي حين رسم فريسته الأولى، لم يسع للتطابق التام مع الواقع، بل نقل جوهر اللحظة بصدق وعفوية.

الهندسة بالنسبة لي ليست قيدا، بل لغة. الخط المستقيم أو المنحنى يفتحان أمامي أبوابا للتأمل في النظام والفوضى معا. وحين أكسر صرامة الخطوط بإيقاع لوني أو لمسة حرة، يولد الابتكار من المفارقة بين الانضباط والحرية.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

*

كيف ترى مسؤولية الفنان في زمن تتسارع فيه الصور والرموز، هل عليه أن يبطّئ الإيقاع أم يلاحقه؟

يقول شوبنهاور "العزلة هي مصير كل الأرواح العظيمة"، ثم يردف نيتشه "من لا يجد عظمته في نفسه، يبحث عنها في العزلة". في زمننا الاستهلاكي هذا، ضاعت بوصلة الكثير من الفنانين، وجرفتهم المنصات الرقمية الكبرى حتى صاروا، من حيث لا يشعرون آلة دعائية وتسويقية، فأصبح الإنتاج الفني في كثير من الأحيان ملونا بالصبغة الاستهلاكية. وسط هذا الضجيج، تلاشت الفوارق بين الخلفيات الثقافية، وضاعت خصوصية هوية كل فنان.

أما أنا، فلا أرى أن مهمة الفنان مطاردة السرعة، بل خلق مساحة للتأمل. نحن نغرق اليوم في صور سريعة الاستهلاك، والفن الحقيقي يذكّرنا بالبطء العميق، باللحظة التي تتجاوز سطح المعنى. لذلك أختار أحيانا أن أضع المشاهد أمام لوحة تستدعي الصمت أكثر من الانفعال، وأحافظ على مسافة بيني وبين الركب الاستهلاكي الذي تقوده سياسات تجارية بحتة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

*

في العمارة هناك وظيفة، وفي الفن هناك حرية.. كيف تدير هذا التناقض في ممارستك؟

سؤالك في منتهى الأهمية. درجت العادة أن لكل شيء وظيفة، ولذلك يقولون إن العمارة هي "أغلى أنواع الفنون"، لأنها إن نَسيت وظيفتها الأساسية وأسرفت في التفاصيل الجمالية على حساب الحاجة العملية، فقدت معناها.

أما في الفن التشكيلي فالوضع مختلف، فوظيفته في رأيي هي المتعة البصرية الخالصة، المجردة من أي غاية أخرى. لست من أنصار "فن المناسبات" أو الوعظ عبر اللوحة، بل أرى أن فراغ الحرية هنا أوسع وأرحب.

ومع ذلك لا أرى في الأمر تناقضا بقدر ما هو تكامل. العمارة علمتني الانضباط والبحث عن الجدوى، بينما الفن منحني الحرية والقدرة على الحلم. في ممارستي أمزج بين الاثنين: أستفيد من صرامة العمارة في تنظيم اللوحة، وأترك للفن حرية الروح كي تنفلت من المعايير.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

*

برأيك، أين يتقاطع "المكان" كفضاء معماري مع "الزمان" كإحساس إنساني في لوحاتك؟

الحلم هو المجال الذي يمتزج فيه المكان والزمان، فتجد روح الحلم والسوريالية حاضرة في أعمالي. والإنسان هو العنصر الأساسي هو من يتراقص داخل الفضاء محكوما بالقوانين الهندسية والبصرية التي فرضتها العمارة، في توازن دقيق بين الصرامة والانفلات.

هذا الوجود الإنساني لا يقتصر على التكوين العام، بل يتجسد حتى في ضربات الفرشاة والسكين، في النتوءات الواضحة على سطح اللوحة، كأنها أثر ملمس يُعيد للمكان روحه وللزمان إحساسه.

المكان بالنسبة لي ليس جدارا أو نافذة فقط، بل ذاكرة، والزمان ليس عقارب ساعة، بل إحساسا داخليا. حين أرسم فضاء معماريا، أحرص أن يحمل أثر الزمن في التشقق، الضوء المتغير، الحنين. وهكذا يلتقي المكان الفيزيائي مع الزمان الإنساني، ليولدا فضاء بصريا أقرب إلى الحلم منه إلى الواقع المادي.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

*

ما أصعب لوحة عملت عليها، ليس من الناحية التقنية فقط بل من حيث الصراع الداخلي للفكرة؟

أصعب لوحاتي تلك التي واجهتني بأسئلة شخصية عن الهوية والانتماء. التقنية يمكن السيطرة عليها بالممارسة، لكن مواجهة الذات داخل اللوحة أصعب. ومن أبرز هذه التجارب لوحة "أفكار على سجادة مسطحة"، إذ كانت أول محاولة جادة لي للتفكير في كيفية توظيف أسس المنمنمات والمخطوطات الإسلامية لإيجاد هوية فنية خاصة بي كفنان ينتمي للثقافة العربية والإسلامية.

كما تعرف، هذا الفن مورِس أكثر في الشرق الفارسي والمغولي والهندي والصيني منه في المناطق العربية، لذلك وجدت نفسي في حيرة: كيف أبرز الهوية العربية داخل فن ارتبط تاريخيا ببلاد فارس والهند؟ وكيف أقنع المتلقي العربي بوجود الروح العربية فيه دون الحاجة إلى الشرح الشفهي تماشيا مع مقولة العمل يشرح نفسه.

لهذا لجأت إلى حيلة بصرية أظهرت العناصر بطريقة تتضاد مع سمة التسطيح المعروفة في المنمنمات الإسلامية، فأدخلت العمق والمنظور، خصوصا في العنصر البشري، لكنني جردته من العمامة المألوفة في المخطوطات الإسلامية حتى لا أقع في مأزق المذاهب أو الصراعات الدينية.

في النهاية، كانت التجربة صراعا داخليا مع الذات أكثر من كونها تحديا تقنيا. كنت أحاول أن أظهر هويتي كعربي دون أن أنزلق إلى صراعات الانتماءات الضيقة، وأن أبحث عن مساحة فنية تحمل ملامحي الخاصة وتحاور تراثي بصدق وحرية.

لوحة للفنان سلمان الأمير تحت عنوان "عرافة الحناء" (الجزيرة)*

لو أتيح لك أن تعرض أعمالك في فضاء معماري من تصميمك، كيف ستبني العلاقة بين الحيز المادي واللوحة؟

أول ما سأفكر فيه هو فكرة الخداع البصري أن تبدو الأشياء في غير قياساتها الطبيعية. سأوظّف ظاهرة المنظور البصري لكن محرفة نحو ما يُعرف بالمنظور الأيسومتري، وهو منظور هندسي غير واقعي تميزت به المخطوطات الإسلامية بجلاء ووضوح؛ حيث لا تتقاصر العناصر، ولا يتغير حجم البعيد عن القريب، وتظهر الأشياء بزوايا نظر غير مألوفة. بهذا الشكل، أريد للمشاهد أن يعيش داخل فضاء سوريالي، كأنه في حلم يقظة نصفه نائم ونصفه الآخر يقظان.

سأفكر في المعرض كلوحة كبيرة، لا كحيز محايد. الجدار لن يكون مجرد حامل بل جزءا من التجربة. الإضاءة، الممرات، ارتفاع الأسقف… كلها عناصر سأتعامل معها لتعيد تعريف العلاقة بين المتلقي والعمل الفني. أطمح أن يعيش الزائر التجربة كما لو كان داخل "لوحة معمارية" تتحاور فيها الجدران مع الألوان والعناصر الأخرى كالأثاث، ويتحوّل فيها المكان نفسه إلى امتداد للرؤية البصرية.

لوحة للفنان سلمان الأمير تحت عنوان "استسقاء الكلمات" (الجزيرة)*

كيف تنعكس البيئة السعودية -الضوء، العمران، الإيقاع الاجتماعي- في أعمالك؟

جميل أن نسأل عن البيئة، لأنها ليست مجرد خلفية للأعمال بل جوهر تكوينها. ما يكسب الأشياء هويتها أولا هو الضوء الطبيعي. فالنور الخافت في الغرب ليس كما هو في الشرق، ولون الرداء الأحمر هنا ليس بنفس الدرجة اللونية هناك رغم أنه نفس الرداء. هذه نقطة يغفل عنها كثير من الفنانين المحليين، بينما هي بالنسبة لي منطلق أساسي، فمنها تخرج ألواني وبقية العناصر بتلقائية.

أنا فنان أعيش في عصري وأستمد دروسي من التاريخ دون أن أقلده. لذلك أرسم النخلة ليس لأنها رمزا سعوديا متعارفا عليه، بل لأنها حاضرة في حياتي اليومية؛ في البيت، في الشارع، وفي الحديقة. أرسم الأشخاص بسحنات عربية لا تفرّق بين البحريني والقطري والكويتي، لأننا نعيش في جغرافيا واحدة، بينما التفاصيل الصغيرة تذوب في الأسلوب الانطباعي الذي اخترته، حيث تختفي الجزئيات الدقيقة لصالح روح المشهد. تناولت مثلا موضوع الحناء بشكل انطباعي لا يحدد المنطقة الجغرافية، لكنه يعكس روح الخليج. وأحيانا أستعير من الزي التقليدي مثلما فعلت في عملي "استسقاء الكلمات" حيث ترتدي المرأة زيًّا حجازيا قديما من المدينة المنورة، قد لا يميزه إلا من عاش في الحجاز لكنه مع ذلك يحمل روح الشرق كعمل فني حي.

البيئة السعودية بالنسبة لي حاضرة في الضوء القوي الذي يخلق تباينات حادة، وفي العمران الذي يتطور بسرعة لكنه لا يتخلى عن جذوره وفي الإيقاع الاجتماعي الذي يجمع بين الأصالة والتغيير. هذه كلها تظهر في لوحاتي أحيانا بشكل مباشر، وأحيانا كإيحاءات لونية وشكلية تعكس هوية المكان.

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة