- حماس تكشف سبب تأخر إعادة ما تبقى من رفات الرهائن

- عقوبات تصل إلى الفصل النهائي بانتظار المشاركين في مشاجرة الأردنية

- مساعدات طبية تشيكية تصل إلى الأردن تمهيدا لإرسالها إلى غزة

- أكبر خمسة هموم بالنسبة للمواطن الأردني في عام 2025

- القوات المسلحة تتسلم مساعدات طبية من جمهورية التشيك لصالح المرضى في غزة

- باستثناء دولتين.. زيلينسكي مستعد للقاء بوتين في أي مكان

- اتصال بين ترامب ونتنياهو بشأن اتفاق غزة و رفات الرهائن.. ومصدر يوضح لـCNN ما بحثاه

- بولتون يواجه لائحة اتهام رسمية بإساءة استخدام "معلومات سرية"

- غزة بعد الاتفاق.. توثيق فظاعات بجثامين شهداء وإسرائيل تعلن موعد فتح معبر رفح

- غزة بعد الاتفاق.. قصف على الشجاعية وحماس تتهم نتنياهو بعرقلة جهود الوصول إلى جثث الأسرى

- فان دايك: صفقات ليفربول لا تشكل "إضافة جديدة"

- انطلاق فعاليات الموسم الثقافي لتطوير مهارات الواعظات في معان

- حماس: ملتزمون باتفاق غزة وإعادة الجثث يستغرق وقتا لأنها تحت الأنقاض

- أمريكا تعلن عن إرسال فريق بشأن زيادة المساعدات إلى غزة.. ومصدر يوضح لـCNN التفاصيل

- ترامب: واشنطن سترعى تدخلا ضد حماس في غزة "إذا لزم الأمر"

- ترامب يحذر من تحرك محتمل بدعم أميركي إذا انتهكت حماس الاتفاق

- بعد تهديده لـ"حماس".. ترامب يوضح ما إذا كان سيرسل قوات أمريكية لقتالها

- باريس ولندن تنسقان مع واشنطن لإرسال قوات إلى غزة

عدوى الرغبة: ما هي الفلسفة التي تفسّر هوس لابوبو ووجه إنستغرام؟

مصدر الصورة

مصدر الصورة

ما الذي قد يجمع مليارديراً من وادي السيليكون بفيلسوف فرنسي كاثوليكي؟

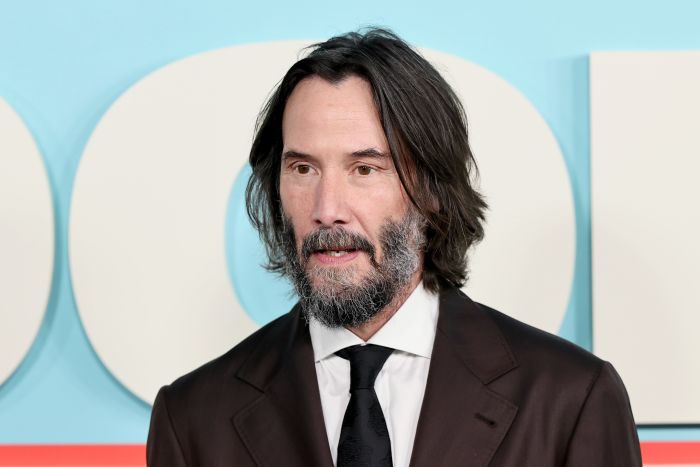

في قاعات جامعة ستانفورد في ثمانينيات القرن الماضي، كان طالب الفلسفة آنذاك، بيتر ثيل، يبحث عن فكرة كبرى تفسّر له العالم، كما سيقول لاحقاً.

هناك التقى برينيه جيرار، المفكّر والمؤرّخ الفرنسي الذي كان يُدرّس الأدب المقارن، فأُعجب بأطروحته حول الرغبة، ومفادها باختصار أن الإنسان لا يرغب من تلقاء نفسه، بل يرغب بما يرغب به الآخرون.

منذ ذلك الحين، تبنّى ثيل الفكرة الجوهرية لجيرار: التقليد هو جذر السلوك الإنساني. فنحن، من حيث لا نشعر، نقلّد رغبات غيرنا: نريد المدارس التي يرتادونها، والوظائف التي يسعون إليها، والأسواق التي يتنافسون عليها. إنها العدوى الخفيّة للرغبة، أو ما يسمّيه جيرار بـ"الرغبة المحاكاتية".

خلال العقدين الماضيين، كرّر ثيل في أكثر من مناسبة أن هذا المفهوم بالذات هو ما دفعه إلى الاستثمار في منصّة فيسبوك، بعدما أسّس شركة "باي بال" مع إيلون ماسك عام 1998، وشارك في تأسيس شركة "بالانتير" لتحليل البيانات الضخمة، وقبل أن يصبح مستشاراً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2016.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

كان ثيل، أحد أبرز وجوه وادي السيليكون، يعلم أن فيسبوك سيكون مشروعاً رابحاً، لأنه آمَنَ بنظرية جيرار: حين تجعل ملايين الأشخاص يستعرضون حياتهم على منصّة واحدة، فلا بدّ أن تزدهر تلك المنصّة وتستمرّ، لأنها ببساطة تقوم على خاصيّة إنسانية متجذّرة: الرغبة في التقليد.

لكن تأثُّر ثيل بجيرار لم يقتصر على الجانب الفكري فحسب، بل امتدّ إلى البعد الأيديولوجي والديني أيضاً. فمِثل معلّمه، يتبنّى ثيل نزعة كاثوليكية محافظة ترى في الإيمان المسيحي ليس مجرّد منظومة روحية، بل إطاراً أنثروبولوجياً لفهم الإنسان وعنفه ورغباته.

وإلى نزوعه الليبرتاري (الفلسفة السياسية الداعية إلى تقليص دور الدولة وتعظيم حرية الأفراد والسوق)، يضفي ثيل على رؤيته بُعداً لاهوتياً، حيث يرى في المعركة حول التكنولوجيا، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي، صراعاً بين الخير والشر، بين قوى الإبداع والتحرّر من جهة، وقوى البيروقراطية والسيطرة من جهة أخرى. هو يؤمن بأن مستقبل البشرية كلّها يتوقّف على منح المبدعين حرية مطلقة، كما أنه في محاضرات حديثة ألقاها، وصف بعض الداعين إلى ضبط الذكاء الاصطناعي، مثل الفيلسوف نيك بوستروم والناشطة غريتا تونبرغ، بأنهم يمثّلون اليوم "المسيح الدجّال".

*

*

*

ما هي نظرية "الرغبة المحاكاتية"؟

مصدر الصورة

مصدر الصورة

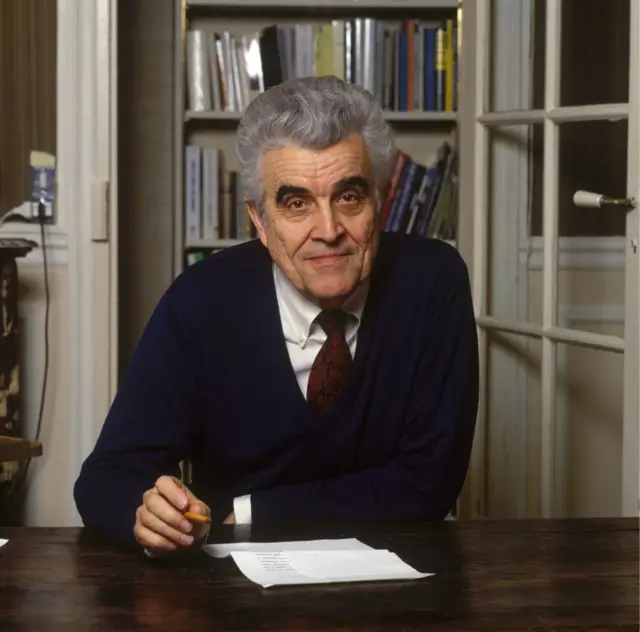

يُعرَف رينيه جيرار، المفكّر الفرنسي الذي انتقل من النقد الأدبي إلى الأنثروبولوجيا والفلسفة، بشكلٍ خاص، من خلال أطروحة أصبحت شهيرة في مجالات العلوم الإنسانية في منتصف القرن الماضي، وهي نظرية الرغبة المحاكاتية (Mimetic desire theory).

مفاد هذه النظرية أن رغباتنا ليست ملكاً لنا بالكامل؛ فنحن لا نستيقظ من النوم فجأة راغبين في أشياء بشكلٍ عفوي، بل نرغب فيها لأن شخصاً آخر يرغب بها.

في كتابه "الخداع الرومانسي والحقيقة الروائية" (1961)، يقول جيرار: "تتكوّن رغبة الإنسان دائماً وفقاً لرغبة الآخر".

مثل المنطق الذي تقوم عليه الإعلانات التجارية، حين تثير رغبتنا لأن آخرين يرغبون بالمنتج نفسه، تنشأ رغباتنا نحن أيضاً بتقليد رغبات الآخرين، حتى من دون قصد. فإذا رأينا أصدقاء يرسلون أبناءهم إلى مدرسة مرموقة، أردناها بدورنا لأطفالنا. كذلك تعمل اتجاهات الموضة السائدة، وصولاً إلى منطق "الترند" الذي يحكم المنصّات الرقمية.

انطلق جيرار من مفهوم المحاكاة عند الفلاسفة الإغريق (mimesis)، فبينما رآها أفلاطون وأرسطو وسيلة لتقليد الأفعال أو تمثيل الجمال، نقلها جيرار إلى بعدٍ إنساني وسياسي: من تقليد الأفعال إلى تقليد الرغبات ذاتها.

وهكذا أصبحت المحاكاة، في نظره، القوة الخفية التي تغذّي الرغبة والتنافس والعنف في المجتمعات. فحين يرغب كثيرون في الشيء النادر نفسه، يولَد الصراعُ بينهم حتماً.

رأى جيرار هذا المنطق في كل مكان: في الأدب، والأساطير، والنصوص الدينية، والتاريخ. وهو ما يفسّر، برأيه، لماذا يتخاصم الأصدقاء والجيران، ولماذا تنفجر المجتمعات بالعنف وصولاً إلى الحروب الأهلية.

وعندما تتفاقم الرغبات المحاكاتية داخل مجتمعٍ بأكمله، تبحث الجماعة عن مخرجٍ واحد: ضحية. وهنا تظهر آلية "كبش الفداء" التي وصفها جيرار كتصريف للعدوان نحو شخصٍ واحد يُلقَى عليه اللومُ في الفوضى، فيُطرد أو يُباد. هذه البنية الخفية كامنة في الأساطير والطقوس الدينية، بل وحتى في قصة الصَّلب المسيحية، حيث جرى احتواء العنف بالتضحية، برأي جيرار.

باختصار، الرغبة المحاكاتية ليست مجرّد غيرة بين شخصين، بل هي المحرّك الذي يدفع مجتمعات بأكملها نحو التنافس، والأزمات، وحتى الحروب.

"عدوى" الرغبة على وسائل التواصل

مصدر الصورة

مصدر الصورة

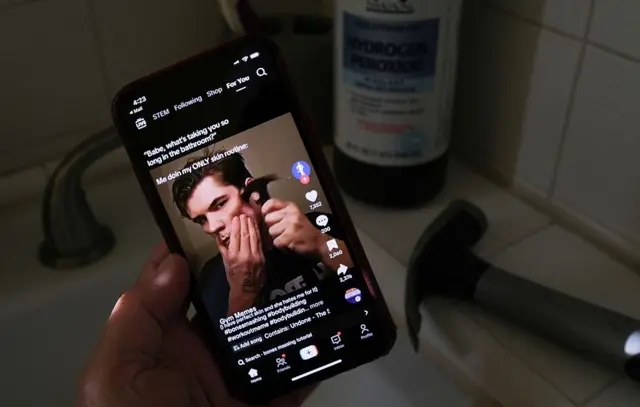

ربما لم يعرف التاريخ زمناً أصبحت فيه الرغبة أكثر تجانساً ممّا هي عليه اليوم. فوسائل التواصل الاجتماعي التي ولدت بدعوى التعبير الفردي، تحوّلت إلى مختبرٍ ضخم لإعادة إنتاج الرغبات نفسها، المظاهر نفسها، وحتى الأحلام نفسها.

لم تكن دمية "لابوبو" سوى مثالٍ مكثفٍ على مستويات محاكاة الرغبة في عصر المنصّات - مخلوق صغير بعينين واسعتين وابتسامة مشوّهة اجتاح المتاجر وحسابات تيك توك في آسيا والعالم، ليتحوّل إلى غرضٍ ثمينٍ يباع أحياناً بأسعار خيالية.

ليست أهمية الدمية أو قيمتها الذاتية هو ما أغوى الناس، بل مجرّد كون الآخرين يريدونها.

وعلى تيك توك وإنستغرام، فجأة يتحوّل كوب ماء مثل "ستانلي كاب" إلى رمزٍ للهوية العصرية، يتهافت عليها الناس في طوابير طويلة، أو يصبح كريم تجميلي مثل "زيت ديور للشفاه" سلعة لا غنى عنها، فقط لأنّه ظهر في فيديوهات لمؤثّرات يحظين بملايين المتابعين.

كما يمكن القول إن هاتين المنصّتين خلقتا أيضاً، بسبب تركيزهما على الصورة أكثر من منصات أخرى، ذوقاً جمالياً موحّداً، باتت تسعى إليه النساء حول العالم.

في مقالة في مجلة "ذا نيويوركر" عام 2019، أشارت جيا تولنتينو إلى ما سمَّته "وجه إنستغرام" كنموذج واحد مثاليّ مُصنَّع رقمياً يدفع النساء حول العالم إلى إجراءات التجميل للاقتراب منه: "شفاه ممتلئة، وعيون مرفوعة، وعظام خدّ بارزة، وأنوف صغيرة".

مصدر الصورة

مصدر الصورة

كما أشار جرّاحو التجميل حول العالم إلى أنّ كثيرات من زبوناتهم يقدّمن صورهن المفلترة كنماذج للتغيير الذي يرغبن به، وهو ما سمَّته المجلة الأمريكية لجمعية الطب عام 2018 بـ"اضطراب تشوّه سناب شات".

وإلى جانب الهوس بالشكل، نجد أيضاً أن الغضب السياسي والأخلاقي أصبح يتشكّل بواسطة المحاكاة: حملات إلغاء تتكرّر بالشكل ذاته، تتجمّع فيها الحشود الرقمية حول "عدوّ" جديد، لتعيد إنتاج ما وصفه جيرار بآلية "كبش الفداء": إلقاء اللوم الجماعي على شخص واحد لاستعادة شعور زائف بالنقاء.

يتّضح هذا المنطق بأشدّ صوره في ما يعرف بـ"المانوسفير"، الشبكة الواسعة من المنصّات واليوتيوبرز التي تبني جمهورها على تأجيج غضب الرجال ضدّ النساء، مستخدمةً الخطاب نفسه والرموز نفسها في كل مرة. يكفي أن ينتشر مقطع واحد لأحد رموز هذا التيار حتى تتكرّر الحجج والمواقف والعداوات عبر آلاف الحسابات، في ما يشبه عدوى جماعية للكراهية.

إنها نسخة رقمية حديثة من كبش الفداء الجيراري: جماعة تبحث عن تماسكها في عدوّ مشترك، وتجد في تكرار خطاب العداء طريقاً إلى الشعور بالانتماء.

توفي رينيه جيرار عام 2015، لعلّه لحق شيئاً من صعود وسائل التواصل الاجتماعي، ووجد فيها تجسيداً مكثّفاً لأطروحته. فما كان نظريةً لدى جيرار، تحوَّل في أيدي رجال وادي السيليكون إلى أداةٍ، بل وحتى لاهوتٍ للاجتماع الرقمي، يضمن التعلُّق الدائم بالمنصّات في محاكاة جماعية تدرّ إليهم أرباحاً لا تنتهي.

المصدر:

بي بي سي

المصدر:

بي بي سي