- وزير الصحة يلغي قرار إنها 15 موظفاً - أسماء

- اليمن.. قوات العمالقة تسيطر على مطار عدن والتحالف يعلن هروب الزبيدي

- إعلان هام من التنفيذ القضائي لجميع المواطنين

- الأردن .. ترفيع 23 عميدا في الجمارك - أسماء

- الحكومة الاردنية : حملات توعية لتزويد المواطنين بالتحديثات خلال الأحوال الجوية

- البدور يلغي انهاء خدمات 15 موظفا في الصحة (اسماء)

- وزير الصحة يلغي قرار إنهاء خدمات 15 موظفًا عن العمل – أسماء

- أحداث حلب.. الجيش السوري و"قسد" يتبادلان الاتهامات

- ترامب: روسيا والصين لا تخشيان الناتو لولا أميركا

- الجيش السوري يقصف أحياء الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، والقوات الكردية ترد

- بعد اعتقال مادورو.. نبذة تاريخية عن المشهد السياسي في فنزويلا

- وكيل محافظة عدن يؤكد استقرار الأوضاع الأمنية في المدينة

- توجيهات هامة من رئيس الوزراء جعفر حسان

- زيادة عدد حجاج البعثة المخصصة للمعلمين من 60 إلى 120 حاجًا

- ترفيعات واسعة في الجمارك العامة تشمل 23 عميدًا .. اسماء

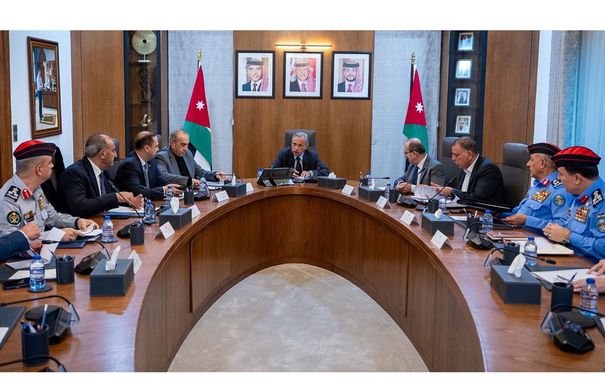

- بعد أضرار الأحوال الجوية… رئيس الوزراء يشدد على التحذير من السيول

- رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لمتابعة الإجراءات التي اتَّخذتها الجهات المعنيَّة للتَّعامل مع ما شهدته بعض المناطق من أضرار جرَّاء الأحوال الجويَّة

- "الطاقة النيابية": مراجعة فواتير الكهرباء أظهرت ارتفاعات في شهر كانون الأول

متى تصبح الرسائل النصية خطرا على علاقاتنا بالآخرين؟

في عالمنا اليوم، لم يعد التواصل مع العائلة أو الأصدقاء يتطلب لقاء أو حتى مكالمة هاتفية، إذ تتربع الرسائل النصية على عرش الوسائل الأكثر استخداما. ومع تزايد معدلات القلق الاجتماعي، خاصة بين الأجيال الشابة، أصبح الكثيرون يفضلون الاختباء خلف الشاشات، لدرجة أن رنين الهاتف بات يثير القلق أو المفاجأة لدى البعض.

لكن، هل فكرنا يوما فيما نخسره حين نستبدل أصواتنا بنصوص صامتة؟

لماذا تفشل الرسائل أحيانا في نقل المشاعر؟

أصبحت الرسائل النصية جزءًا أساسيًا من تواصلنا اليومي، ووسيلة سريعة وفعالة للمواقف البسيطة والعاطفية الخفيفة. غير أنها تفقد كثيرًا من فاعليتها حين يتعلق الأمر بموضوعات أكثر حساسية وعمقا. ويؤكد خبراء التواصل أن الاستخدام الأمثل للمراسلات النصية يظل محصورا في الجوانب التنظيمية، مثل تنسيق المواعيد أو تبادل الاطمئنان السريع، إلى جانب دورها كمساحة تمنح الطرف الآخر وقتا للتفكير قبل خوض نقاشات جادة.

في المقابل، يمكن للرسائل أن تلعب دورًا تمهيديًا للحوار، فتعمل كمدخل هادئ لنقاشات أعمق، عبر عبارات بسيطة من قبيل: "هل يمكننا التحدث لاحقا؟"، التي تفتح باب التواصل دون صدام مباشر أو مفاجأة عاطفية.

ورغم ذلك، تبقى الرسائل النصية وسيلة محدودة، إذ تفتقر إلى نبرة الصوت التي تشكل جوهر المعنى في التواصل الإنساني. فالكلمات المكتوبة، مهما بدت واضحة، تظل عرضة لسوء الفهم في غياب نبرة الصوت ولغة الجسد وتعابير الوجه. وحتى الجمل المحايدة قد تُقرأ على أنها باردة أو حادة، تبعا للحالة النفسية للمتلقي أو لتوقعاته المسبقة، ما قد يؤدي إلى جرح المشاعر وتعقيد الخلافات بدلا من حلها.

ورغم محاولات تعويض هذا النقص باستخدام الرموز التعبيرية "الإيموجي" أو علامات الترقيم، فإن هذه الوسائل لا تضمن دائمًا إيصال المعنى المقصود. فكثيرًا ما تنشأ خلافات طويلة بسبب كلمة واحدة أسيء فهمها، أو علامة ترقيم وُضعت في غير سياقها.

ويرجع الخبراء ذلك إلى ما يعرف بـ"الانحياز السلبي"، حيث يميل العقل تلقائيا إلى تفسير الرسائل الغامضة على نحو سلبي عند غياب نبرة الصوت. فكلمة بسيطة مثل "تمام" قد تُفهم باعتبارها تعبيرا عن الضيق أو الغضب، بينما تحمل عند سماعها بنبرة هادئة دلالة القبول والرضا.

ومن أخطر سلبيات المحادثات النصية أنها تُستخدم أحيانًا كأداة لتفريغ المشاعر القاسية، إذ يختبئ البعض خلف الشاشة لإلقاء كلمات جارحة، متجنبين مواجهة الأثر الفوري لتلك الكلمات على مشاعر الطرف الآخر وتعابير وجهه ونبرة صوته .

مصدر الصورة

مصدر الصورة

متى تكون الرسائل النصية هي الخيار الأفضل؟

وبشكل عام، يفضل قصر الاعتماد على المراسلة في المواقف التالية:

* التنسيق والخدمات اللوجستية: مثل ترتيب المواعيد، تبادل العناوين، أو وضع خطط سريعة.

* التحديثات اليومية الروتينية: مشاركة تفاصيل عابرة غير مشحونة بالعواطف.

* التواصل الاجتماعي الخفيف: كإلقاء التحية الصباحية، أو الاطمئنان على شخص مريض دون إزعاجه بمكالمة قد ترهقه.

* مشاركة اللحظات البصرية: إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تعبر عن ذكرى مشتركة أو موقف طريف.

علاوة على ذلك، تلعب الرسائل النصية دورًا حيويًا في "إدارة الأزمات العاطفية" قبل تفاقمها، فهي تعمل كأداة لتهدئة الصراع وتبريد المواقف المشحونة. فبدلًا من الاستمرار في نقاش صوتي حاد، يمكن لرسالة قصيرة ومدروسة مثل: "أريد أن نتحدث، لكنني أحتاج لبعض الوقت الآن لأهدأ وأرتب أفكاري" أن تكسر حدة الهجوم والدفاع، وتمنح الطرفين فرصة للتفكير ومنع تصعيد المشكلة، مما يمهد الطريق لحوار أو مواجهة مباشرة أكثر عقلانية وهدوءًا.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

متى يجب عليك التوقف عن الكتابة ورفع سماعة الهاتف؟

هناك قاعدة ذهبية في فن التواصل تقول: "إذا كان للمحادثة القدرة على الجرح أو المداواة، فلا تستخدم الرسائل النصية أبدا". فالمواقف التي تحتمل تفسيرات متعددة أو تمس المشاعر بعمق لا يمكن اختزالها في بضع كلمات على شاشة، لأن الصوت يحمل النبرة والمشاعر التي تعجز عنها الكلمات الباردة أو الرموز التعبيرية.

ومن أبرز المواقف التي لا تصلح فيها الرسائل النصية:

* النزاعات والاعتذارات: الاعتذار المكتوب قد يبدو واجبا يؤدى، أما الاعتذار الصوتي فهو شعور صادق يلتقطه الطرف الآخر.

* تغيير مسار العلاقات: سواء كنت تضع حدودا جديدة أو تناقش وضعا عاطفيا حساسا، فإن غياب صوتك قد يبني جدارا من الجفاء بدلا من التفاهم.

* نقل الأخبار الصعبة أو المواساة: في لحظات الضعف والمآسي، يحتاج الطرف الآخر إلى "حضورك" الصوتي ليشعر بالأمان والدعم.

* بناء الحميمية: تشير الأبحاث إلى أن سماع صوت الأحباب ليس مجرد تواصل، بل هو عملية كيميائية تقلل من هرمونات التوتر (الكورتيزول) وترفع هرمونات السعادة، وهو ما لا تفعله النصوص مهما بلغت رقتها.

علامات "الخطر": كيف تدرك أن النص لم يعد كافيا؟

أحيانا تبدأ المحادثة نصيا بشكل جيد، ثم تنزلق نحو التعقيد. يمكنك معرفة أن الوقت قد حان للاتصال إذا لاحظت العلامات التالية:

طول السرد: عندما تجد نفسك تكتب قصصا طويلة أو تفاصيل كثيرة تتطلب وقتا طويلا للقراءة.

دوامة سوء الفهم: بمجرد أن تشعر أنك "غير مفهوم"، أو تضطر لتبرير كل جملة تكتبها، أو تجد نفسك تعيد قراءة رسالة الطرف الآخر عدة مرات لمحاولة فك شفرة نبرته.

الاستجابة الجسدية: إذا بدأت تشعر بضيق في صدرك، أو تسارع في نبضات قلبك، أو ثقل في جسمك أثناء المراسلة، فهذه إشارات من جهازك العصبي تخبرك بأن "النص" بات مصدر تهديد أو توتر وليس وسيلة تواصل.

الدفاعية الحادة: عندما تتحول المحادثة من تبادل للأفكار إلى هجوم ودفاع، هنا يصبح الاتصال الصوتي (أو اللقاء وجها لوجه) هو الحل الأنسب.

في نهاية المطاف، وجدت الرسائل النصية لتسهيل حياتنا لا لتعقيد علاقاتنا. لذلك تذكر دائما أن "الراحة" التي توفرها الشاشة لا تغني أبدا عن "الأمان" الذي يمنحه دفء الصوت أو اللقاء وجها لوجه.

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة