- البث المباشر لـ برنامج الوكيل

- أول تعليق من ترامب على نتائج الانتخابات وتوقع فوز ممداني

- فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

- الأمن ينعى عز الدين المواجدة

- حقيبة وافد تثير الاشتباه في المدرج الروماني وتستدعي استنفارًا أمنيًا

- السعودية.. صالح الفوزان يشعل ضجة بحكم زيارة الآثار الفرعونية

- تقديرات CNN: فرجينيا ونيوجيرسي تنتخبان حاكمتين في سابقة تاريخية

- غزة بعد الاتفاق.. القسام تسلم جثة أسير واقتحامات إسرائيلية بالضفة الغربية

- 7 قتلى بتحطم طائرة شحن أميركية أثناء إقلاعها من مطار بكنتاكي

- رونالدو يتحدث عن موعد زفافه بجورجينا.. إليك أبرز ما قاله

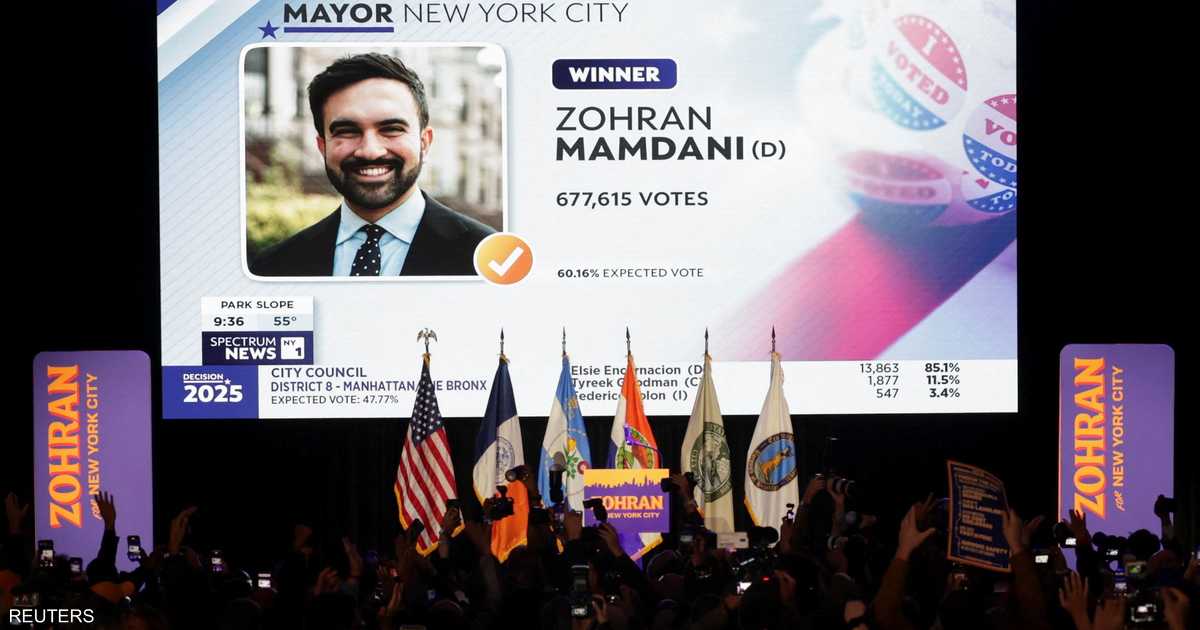

- ممداني أول مسلم يفوز بمنصب عمدة نيويورك

- كيف خلقت بريطانيا أساس الصراع بين باكستان وأفغانستان؟

- انتخاب الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر حاكمة لفيرجينيا

- تقديرات CNN: زهران ممداني سيفوز بنيويورك وسيكمل اكتساح الديمقراطيين للانتخابات

- رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"

- أمريكا.. الإعلان عن حصيلة أولية لضحايا تحطم طائرة شحن بالقرب من مطار لويفيل

- دراسة تكشف تأثير المشي في الوقاية من الزهايمر

- تصرف صلاح تجاه أرنولد بعد مباراة ليفربول وريال مدريد يثير تفاعلاً

كيف خلقت بريطانيا أساس الصراع بين باكستان وأفغانستان؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

في محطةٍ حدودية، شجارٌ واقتتال

أو عَدْوٌ عبر ممرات الجبال

تعليمٌ بألفيْن من الجنيهات

يسقط بجِزَيل* ذات العشر روبيات

فخرُ المعهد، وفخرُ السَرِيَّة

يُرمى كالأرنب في البَرِيَّة

الشاعر الإنجليزي روديارد كِبلينغ، واصفا مصاعب الجيش البريطاني في الحرب الأفغانية البريطانية الثانية.

* الجِزَيل هو اسم البندقية الطويلة التي شاع استخدامها بين قبائل الأفغان طيلة القرن 19.

في العاصمة القطرية الدوحة، جلس الشاب الملا محمد يعقوب مجاهد بزيه الأفغاني، وبملامح ذات شبه كبير بوالده الملا عمر، مؤسس حركة طالبان ، كي يوقّع اتفاقا جديدا يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لم يأتِ الملا يعقوب من أجل مفاوضات طالبان المعتادة مع المسؤولين الأميركيين، كما جرت العادة على مدار سنوات طويلة أقرَّت فيها واشنطن بأنها لن تتمكَّن من استئصال الحركة الأفغانية، وإنما أتى بصفته وزيرا للدفاع في أفغانستان ، المنصب الذي تولَّاه قبل حوالي 4 سنوات، رغم أنه لم يبلغ 40 من عمره، بعد خروج واشنطن من البلاد وعودة طالبان إلى السلطة.

اقرأ أيضا

list of 2 items* list 1 of 2 تفاصيل من داخل "سي آي إيه".. لماذا فشلوا في أفغانستان؟

* list 2 of 2 اعترافات فيلسوف جهادي end of list

الوساطة هذه المرة ليست بين كابل وواشنطن، وإنما بين كابل وإسلام آباد، الجار الجنوبي الذي رعى وصول طالبان ذاتها إلى السلطة في التسعينيات، قبل أن تتعقد علاقته بها بعد التحالف مع الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب.

توسَّطت قطر وتركيا بين الجاريْن من أجل وقف إطلاق النار بينهما، على خلفية مواجهات اندلعت أكثر من مرة عبر الحدود الأفغانية الباكستانية، آخرها في أكتوبر/تشرين الأول 2025، إذ شن الجيش الباكستاني ضربات جوية على ما أسماها معاقل لحركات مسلحة ذات صلة بحركة طالبان باكستان في ولايات كابل وننغرهار وخوست وبكتيكا، القريبة من حدود البلدين، مما استدعى ردًّا من أفغانستان التي هاجمت عددا من النقاط الحدودية الباكستانية.

لقد شكَّل خط ديوراند باستمرار نقطة خلاف كبرى بين كابل وإسلام آباد بعد إعلان الأخيرة دولة مستقلة عام 1947، لكن الغزو السوفياتي لأفغانستان في الثمانينيات هيمن على المشهد منذ ذلك الوقت، وقد صعدت على إثره حركات المجاهدين كما عُرِفَت آنذاك وتحالفت مع باكستان، قبل أن تخرج حركة طالبان من عباءتهم بدعم باكستاني أيضا، وتحكم أفغانستان طيلة التسعينيات.

ومنذ تلك الفترة ظل يُنظر إلى وجود طالبان على أنه امتداد للنفوذ الباكستاني، رغم التملمُل الأميركي الواضح من العلاقة المُعقَّدة بين الحركة وباكستان، خاصة بعد عام 2001، إذ أدى الغزو الأميركي إلى الضغط على إسلام آباد للاختيار بين حليفيْها، وقد رجَّحت بالطبع كفة واشنطن على حساب طالبان بدرجة كبيرة، مما أثار حنق الحركة الأفغانية منذ ذلك الوقت.

في 15 أغسطس/آب 2021، وبينما تابع العالم الخروج الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان، وعودة حركة طالبان السريعة إلى السُلطة في كابل؛ بدا أن القَدَر يبتسم أخيرا لباكستان. ولكن توجُّهات طالبان بعد صعودها إلى الحُكم أتت مفاجئة للكثيرين، إذ اقتربت الحركة من إيران والهند، وأدارت علاقات هادئة مع الصين وروسيا.

فقد قدَّرت الحكومة الجديدة أنها يجب أن تمضي بقوة نحو الانفتاح السياسي وتخفيف العزلة والبحث عن مصادر للتنمية، في حين بدأت الأمور تتجه نحو التوتر مع باكستان، لا سيما في المنطقة الحدودية، لتُعقِّد مشهد العلاقات والتحالفات في الإقليم وما قد تنتجه التحركات الأفغانية من آثار. غير أن ما يبدو أنه غير مُتوقَّع لأول وهلة، ضارب بجذوره في التاريخ القريب والبعيد على حد سواء.

أبوت آباد.. من ثكنة بريطانية إلى مخبأ بن لادن

في مايو/أيار 2011، حين أعلنت الولايات المتحدة مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن في مدينة أبوت آباد الباكستانية بعد عملية للجيش الأميركي، لاحت من جديد الشكوك حول عِلم الأجهزة الباكستانية بمكانه طيلة هذا الوقت، رغم دعمها للحرب الأميركية على حركة طالبان، لا سيما وأن الغارة الأميركية نُفذت دون علم السلطات الباكستانية، مما أثار انتقادات واسعة داخل باكستان. وقد أجّج الشكوك نحو الجيش الباكستاني، أو أشعره بالحرج تجاه واشنطن، أن مقر إقامة بن لادن في أبوت آباد كان على مسافة قصيرة من الأكاديمية العسكرية الباكستانية.

بعد شهر واحد، أعلنت باكستان إنشاء لجنة للبحث في قصور السلطات حيال وجود بن لادن على أراضيها من جهة، وتهاونها في الدفاع عن البلاد بوجه الغارة الأميركية من جهة أخرى. وكانت الجزيرة قد تحصَّلت على أجزاء من التقرير، ونشر موقعها بالإنجليزية في يوليو/تموز 2013 بعض مُخرجاته، التي أفادت أن بن لادن كان قد تحرَّك بالفعل في مناطق متفرقة من شمال غرب البلاد منذ خروجه من أفغانستان عام 2002 وحتى مقتله.

فبعد خروجه سالما من تورا بورا إثر مهاجمتها من قبل الأميركيين في ديسمبر/كانون الأول 2001، مكث بن لادن لفترة قصيرة في كل من وزيرستان وباجور، ثم اتجه إلى وادي سوات مع حراسه، ثم ظهر في هاريبور إذ أقام مع عائلته هناك، قبل أن يتجه إلى أبوت آباد على بُعد 85 كلم من إسلام آباد.

يذهب مُعظم المحللين إلى أن باكستان لم تكُن على علم بموقع بن لادن، ويرجع ذلك إلى طبيعة المنطقة، المعروفة الآن باسم إقليم خيبر بختونخوا، فهي عبارة عن مناطق جبلية لطالما كانت سيطرة الجيش الباكستاني عليها بالكامل شبه مستحيلة، وتغلب عليها قبائل البشتون ذات العلاقات القبلية والثقافية القوية مع نظرائها في أفغانستان، مما صعَّب باستمرار عملية ضبط الحدود، وجعل تلك المنطقة ملاذا آمنا لمقاتلي طالبان وتنظيم القاعدة ، لا سيما بعد الغزو الأميركي لأفغانستان عام 2001.

وقد صرَّح وزير الدفاع الأميركي حينها روبرت غيتس، أن المعلومات الاستخبارية الأميركية لا تُرجِّح علم باكستان بوجود بن لادن في أبوت آباد، لكنها وجدت شبكة ضخمة من الداعمين والمتعاطفين من سكان الإقليم أتاحت له البقاء في المدينة لسنوات، وأغلبهم من قبائل البشتون. يُدلِّل على ذلك ما عرفناه فيما بعد عن حرية حركة نسبية لعائلته كشفتها زوجة بن لادن بنفسها، وكيف سافرت في طول البلاد وعرضها وتردَّدت عليه في منزله بالمدينة في الوقت ذاته.

تبدو المفارقة هُنا أن مدينة أبوت آباد ليست واحدة من معاقل البشتون منذ زمن بعيد، بل مدينة جديدة نسبيا أسسها الضابط البريطاني جيمز أبوت عام 1853 بسبب موقعها القريب من إقليميْ البنجاب وكشمير بالهند، وسهولة الدفاع عنها حينها، وكان ذلك بعد حملة عسكرية ناجحة لجيش الهند البريطانية أتاحت له السيطرة على مناطق شاسعة إلى الشرق من البنجاب، ومن ثم إدماج تلك المنطقة الجبلية داخل حدود الهند البريطانية في منتصف القرن 19، ثم تحويلها إلى ولاية "الحدود الشمالية الغربية" (NWFP)، كما عُرِفَت حتى وقت قريب.

وقد سُميَت المدينة باسم أبوت مُلحقة بلفظة "آباد" الفارسية الهندية، لكن الاسم وحده هو ما بقي من سطوة البريطانيين هُنا، تماما مثل خط الحدود الأفغانية الباكستانية الذي يحمل اسم ديوراند حتى يومنا هذا، في حين بقيت الروابط العابرة له عصيَّة على الكسر، كما تكشف لنا السنوات الطويلة التي عاشها بن لادن بأريحية نسبية مع عائلته، في ضيافة شبكة من داعميه من السكان المحليين لم تصل إليها يد إسلام آباد، صاحبة السيادة نظريا، ووصلت إليها سطوة واشنطن بصعوبة بالغة بعد 10 سنوات من البحث المُضني عن "الإرهابي المطلوب رقم 1".

ديوراند.. خط بريطاني آخر

كثيرا ما أشير إلى حدود الشام والعراق الحديثة بوصفها "خطوطا في الرمال"، بالنظر إلى الطريقة التي رسمها بها مسؤولون بريطانيون وفرنسيون بعد الحرب العالمية الأولى بموجب اتفاقية سايكس بيكو . بيد أن خطوط سايكس بيكو لم تكُن الخطوط الوحيدة التي رسمها الاستعمار بالتعاون مع بعض النخب المحلية، دون الالتفات إلى التداخلات القبلية واللغوية والتاريخية، فقبل سايكس بيكو بحوالي 25 عاما، رُسِم خطٌ بريطاني آخر، لكنْ وسط الجبال هذه المرة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

في نهايات القرن 19، وبينما وصل التنافس الجيوسياسي بين بريطانيا في الهند وروسيا في آسيا الوسطى إلى ذروته، وجدت أفغانستان نفسها عالقة في صراع القوتيْن، ولجأت في مرات عديدة إلى اللعب على تناقضاتهما كي تحفظ حدًّا أدنى من الاستقلالية، وإن لم تفلح تلك السياسة دوما، حيث شهدت البلاد صدامات محدودة مع موسكو تارة ومع دلهي البريطانية تارة أخرى، وأشهرها الحرب الأفغانية الإنجليزية الأولى التي مُني فيها البريطانيون بالهزيمة وخرج منها دوست محمد خان بقوة متماسكة ومستقلة نسبيا في كابل.

في عام 1880، وصل إلى عرش أفغانستان الأمير عبد الرحمن خان، حفيد دوست محمد، وكانت البلاد قد خرجت لتوّها من فترة اقتتال أهلي وحرب ثانية مع البريطانيين لم تنجح فيها بالقدر نفسه. وبما أن بريطانيا باتت تنظر إلى درجة من الاستقلال في أفغانستان بوصفها أمرا مفيدا، كي تُشكِّل حزاما عازلا بينها وبين روسيا وتحول دون وصول موسكو إلى المحيط الهندي، سرعان ما استشعر الأمير عبد الرحمن إمكانية التوصل إلى تفاهمات مع لندن ودلهي البريطانية تحفظ له كيان الدولة في كابل، وتمنحه مميزات المظلة البريطانية في آن واحد.

منذ تلك اللحظة تنامى النفوذ البريطاني، ومنحت لندن الأمير عبد الرحمن الاعتراف والدعم السياسي مقابل انحيازه إلى السياسة البريطانية في المنطقة والقبول بوجود مبعوث بريطاني دائم في كابل، كما منحته لندن أيضا راتبا سنويا قدره 60 ألف جنيه إسترليني، سرعان ما تضاعف إلى 120 ألفا بحلول عام 1892.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1893، نجح الدبلوماسي البريطاني ديوراند في التوصّل إلى اتفاق مع الأمير عبد الرحمن، سهَّله زيادة المعونة السنوية المُقدَّمة له من بريطانيا بقيمة 30 ألف جنيه، ومن ثمَّ تنازل الأمير عن باجور ودير وسوات وبونر وتيره وكُرَّام ووزيرستان، وهي مناطق ذات أغلبية بشتونية، وأصبح قاطنو تلك المناطق تحت مظلة الهند البريطانية.

بعد سنوات قليلة من تحوُّل خط ديوراند إلى أمر واقع، بدأت تتكشف مشكلاته على الأرض. على سبيل المثال، قطع الخط المناطق التي سكنتها قبائل مثل مومَند ووزير إلى نصفيْن، نصف في جنوب أفغانستان ونصف في شمال باكستان، ومن ثمَّ سرعان ما انتفض سكان المنطقة من البشتون بوجه السلطات البريطانية عام 1897 تحت زعامة سعيد الله خان، بهدف طرد البريطانيين من مناطق البشتون كلها.

وقد دعم الأمير عبد الرحمن -للمفارقة- الانتفاضة البشتونية لاعتبارات براغماتية، كما أشار توم لانسفورد في كتابه "أفغانستان تحارب"، إذ كان سيستفيد من انتصار البشتون باستعادة الأراضي التي استحوذت عليها بريطانيا قبل 4 سنوات، وكان سيستفيد في الوقت ذاته إذا ما انتصر البريطانيون بكبح جماح القبائل البشتونية التي أرَّقته نزعتها الاستقلالية عن سلطة الدولة.

في نهاية المطاف، انتصرت القوات البريطانية، وشكّلت ولاية "الحدود الشمالية الغربية" (NWFP) التي أصبحت فيما بعد خيبر بختونخوا، وأوجدت حلا مؤقتا لاستقلالية القبائل بتأسيس مساحة مُخصَّصة داخل الولاية باسم "المناطق القبلية ذات الإدارة الذاتية" (FATA)، وهي منطقة خاصة مُنِحَت فيها القبائل ذاتية قانونية وإدارية، حيث أدارت شؤونها اليومية وفقا لأعرافها القبلية، بل ودفعت لندن رواتب سنوية لكبار مشايخ القبائل كي تكسب ودَّهم.

وقد ظلت منطقة "فاتا" قائمة فيما بعد أكثر من 100 عام، وعصية على سيطرة الدولة المركزية في باكستان بعد استقلالها، حتى ألغيت قانونيا عام 2018 وأُدمِجَت بالكامل في بنية إقليم خيبر بختونخوا، مع استمرارها عمليا حزاما آمنا للحركات المُسلَّحة عموما، وطالبان خصوصا، إلى يومنا هذا.

في عام 1901، وصل حبيب الله إلى السلطة بعد وفاة أبيه عبد الرحمن، وسرعان ما جدَّد التحالف مع البريطانيين، الذين طلبوا الترسيم التفصيلي للحدود بين الهند البريطانية وأفغانستان، لكن حبيب الله ناور إزاء تلك المطالب وتوصَّل مع لندن إلى اتفاقية عام 1905 تؤكد استمرار سيطرة بريطانيا على المناطق التي تنازل عنها والده دون ترسيم حدودي رسمي.

ومثله مثل الكثير من حلفاء بريطانيا، رفض حبيب الله الانحياز إلى الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، والتزم الحياد رغم التعاطف الشعبي مع دولة الخلافة في سنواتها الأخيرة، مما ساهم في اغتياله عام 1919، فخلفه في العرش ابنه أمان الله.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

سرعان ما انحاز أمان الله إلى رؤية مضادة للوجود البريطاني، وقرَّر شن حرب على الجيش البريطاني، أملا في أن تكون الحرب العالمية الأولى بعد نهايتها قد أرهقته بما يكفي، وأن تكون القبائل البشتونية عونا له كي يستعيد ولاية الحدود الشمالية الغربية.

ولكن تقديراته لم تكُن في محلِّها، إذ نجح البريطانيون في استخدام الطائرات لأول مرة في مراقبة وتعقُّب المتمرّدين، كما أن بعض القبائل التي جرى احتواؤها نأت بنفسها عن التحالف مع أمان الله، ومن ثمَّ خرجت بريطانيا منتصرة، ووقَّعت مع أمان الله معاهدة راولبندي في العام نفسه، والتي أقرَّ فيها الأمير الأفغاني بأن يكون خط ديوراند أساسا لترسيم الحدود، مقابل حصول بلاده على الاستقلال الكامل في إدارة شؤونها الخارجية.

في عشرينيات القرن الماضي، تأثَّر أمان الله خان بإصلاحات مصطفى كمال أتاتورك في تركيا بعد سقوط الدولة العثمانية، وحاول بناء دولة مركزية قادرة على تحصيل الضرائب وتجنيد السكان، لكن بعض قراراته المخالفة للشريعة، مثل حظر تعدد الزوجات، أفقدته دعم علماء الدين ومشايخ القبائل، ومن ثمّ انتفضت ضده عام 1929 وأسقطته عن عرشه.

وقد خلفه حبيب الله كَلَكاني، لكنه لم يبق طويلا، إذ تحفَّظت معظم قبائل البشتون على حكمه للبلاد لأنه طاجيكي لا بشتوني. وبعدئذ تحرَّك محمد نادر شاه، أحد القادة بالجيش، وبدعم من بريطانيا وبعض قبائل وزيرستان، وأطاح به ثم نصَّب نفسه ملكا حتى اغتياله عام 1933، حين خلفه ابنه، وآخر ملوك أفغانستان، محمد ظاهر شاه حتى عام 1973.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

قبل المجاهدين.. من كابل-لندن إلى كابل-إسلام آباد

على مدار الثلاثينيات والأربعينيات، ظل الحزام البشتوني مصدرا لانتفاضات محدودة ضد البريطانيين في الهند وضد السلطة المركزية الأفغانية، لكنها لم تُسفر عن تغيير مجريات السياسة جذريا في دلهي أو كابل، وكانت الحدث الأبرز وقتها ظهور جماعة "خُدام الرب" (خُداي خِدمَت كار) بزعامة البشتوني عبد الغفار خان، الذي ألهمته حركة المهاتما غاندي في الهند كي ينتفض ضد الاستعمار البريطاني بالتحالف مع حزب المؤتمر الهندي، وكانت الحركة تسعى إلى أن تُكون ولاية بشتونية وجزءا من جمهورية مستقلة في الهند.

حين بدأ الحديث عن تقسيم الهند إلى الهند وباكستان، أجري استفتاء في كل الولايات، بما فيها ولاية الحدود الشمالية الغربية، وقاطعت حركة خُدام الرب الاستفتاء، مُطالبة بأن يشمل إمكانيةَ استقلال منطقة البشتون أو انضمامها إلى أفغانستان. ولكن الاستفتاء جرى بصيغة "الهند أم باكستان"، وفي الأخير رجَّح المشاركون كفة باكستان، ومن ثمَّ أصبحت ولاية الحدود الشمالية الغربية إقليما باكستانيا عام 1947.

حين بدأت إجراءات انضمام باكستان إلى الأمم المتحدة، كانت أفغانستان هي البلد الوحيد الذي أبدى اعتراضه، وساق الحُجج على عدم مشروعية خط ديوراند رغم الموافقة الضمنية التي شملتها معاهدة راولبندي، لكنها اعتراضات لم تلق صدى آنذاك.

وقد بدأت كابل بعدئذ تُروِّج لمشروع انفصال البشتون في دولة مستقلة باسم بشتونستان، وحرَّضت القبائل البشتونية على التمرُّد بوجه الجيش الباكستاني عام 1950، وقدَّم الجيش الأفغاني دعما لوجستيا للقبائل، لكن الجيش الباكستاني الذي ورث بنية مؤسسية قوية من البريطانيين، دحر التمرُّد سريعا.

ورثت باكستان فعليا التموضع الاستراتيجي والجيوسياسي البريطاني في مواجهة القبائل البشتونية، وفي مواجهة أفغانستان في الوقت نفسه. وفي مُستهل الحرب الباردة، بدا ذلك جليا بانضمام باكستان إلى حلف بغداد البريطاني، في حين اختارت الهند عدم الانحياز نظريا والتحالف الفعلي مع الاتحاد السوفياتي . وبالمثل، مالت أفغانستان قليلا نحو السوفيات لمواجهة التحالف الباكستاني-الأميركي والضغوط الأميركية.

في عام 1953، قررت كابل التواصل مع موسكو من أجل صفقة تسليح، مثلها مثل معظم دول العالم الثالث التي رفضت تعميق العلاقات مع الغرب، وحصلت بالفعل على سلاح سوفياتي، بل وأقام فيها آلاف من الخبراء العسكريين السوفيات عدة سنوات لتدريب الجيش، وبدا إذن أن الحرب الباردة ترسم إيقاع الصراع بين أفغانستان وباكستان. بعد عاميْن، قرَّرت باكستان أن تضع منطقة "فاتا" تحت إدارة مركزية مباشرة، ما جلب عليها شجبا وتنديدا من كابل، التي تحرَّكت فيها مظاهرات أحرقت العلم الباكستاني ورفعت علم "بشتونستان"، وقُطِعَت العلاقات بين البلدين بعدئذ لمدة عاميْن، قبل أن يعود النظام إلى وضعه القديم عام 1970.

ازداد تغلغُل النفوذ السوفياتي في الدولة والجيش في أفغانستان على مدار عقديْن، مما شجع موسكو على دعم حزب الشعب الديمقراطي (الشيوعي) واختراقه للجيش، حتى انقلب الجيش في الأخير بقيادة محمد داوود خان، ابن عم الملك، وذو الخلفية العسكرية ورئيس الوزراء السابق، الذي أعلن الجمهورية عام 1973. لم يبق داوود خان طويلا، إذ ساهم الجيش نفسه في التمرُّد عليه بعد 5 سنوات في ثورة "ثَوْر"، ومن ثمَّ أصبحت أفغانستان تحت حكم نظام شيوعي صريح منذ عام 1978، وهو نظام وجد نفسه في مواجهة انتفاضة مضادة لسياساته الشيوعية، دفعت الجيش السوفياتي إلى غزو أفغانستان عام 1979 دفاعا عن النظام.

من هُنا تحوَّلت الكثير من المعادلات الإقليمية، إذ أصبح إقليم الحدود الشمالية الغربية في باكستان معقلا لجماعات جهادية وقبلية تشكَّلت آنذاك لمقاومة غزو السوفيات بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها، وذلك بعد أن كانت المنطقة مصدر قلق لإسلام آباد لوقت طويل. وقد تجسَّدت الصحوة الإسلامية التي انتشرت في معظم بلدان العالم الإسلامي حينها في تبلور تلك الجماعات بوجه النظام الشيوعي والجيش الروسي على مدار 10 سنوات، حتى انسحب السوفيات عام 1989، ثم قرَّروا وقف دعمهم للنظام بالكامل عام 1992.

إسلام آباد.. من طالبان إلى واشنطن

تمركز النظام الشيوعي بدون الدعم السوفياتي في المُدن بالأساس، بينما سيطرت الجماعات الجهادية على القرى والمنطقة الحدودية حتى باتت معظم البلاد تحت سيطرتهم. وتلاشت لبعض الوقت آثار خط ديوراند، وتدفقَّ الدعم الباكستاني لا يعرف حدودا بين بشتون أفغانستان وبشتون باكستان، طالما صُوِّبَت البنادق نحو الشمال.

في غضون ذلك، اندلع اقتتال داخلي بين الجماعات الجهادية، وتمخَّض عن ذلك الصراع الأهلي ظهور حركة طالبان، التي وصلت إلى السلطة عام 1996 في ما اعتُبِر ذروة النفوذ الباكستاني.

غير أن التداخل المتزايد بين حركة طالبان وتنظيم القاعدة، جعل أفغانستان وإقليم الحدود الشمالية الغربية ملاذا للقاعدة في الوقت نفسه، التي لفتت أنظار العالم كله بعملية 11 سبتمبر/أيلول بعد 5 سنوات. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في ذروة تحالف طالبان وباكستان، لم تُقِر الحركة خط ديوراند حدودا رسمية، لكنها لم تملك آنذاك دوافع لفتح الملف مع باكستان. ففي صيف عام 2001، وحين زار إسلام آباد وزير داخلية طالبان عبد الرزاق، رفض توقيع اتفاق يتبنى رسميا خط ديوراند باعتباره حدودا نهائية بين البلدين.

ولكن إسلام آباد لم تلق بالا لتلك الخلافات في ظل هشاشة أفغانستان واحتياجها للدعم الباكستاني في العموم، بل استفادت من تحوُّل خط ديوراند إلى باب مفتوح يتحرَّك عبره مقاتلو طالبان بأريحية جيئة وذهابا، كي يحكموا أفغانستان عبر نظام لم تعترف به سوى إسلام آباد مع السعودية والإمارات العربية المتحدة حينها، وهي استراتيجية حوَّلت منطقة الشمال الغربي من عبء إلى رصيد إقليمي، إلا أن باكستان كان لها أن تندم عليها بعد وقت ليس بالطويل.

حين غزت الولايات المتحدة أفغانستان عام 2001، نجحت واشنطن في التحالف مع خصوم طالبان القدامى من الجماعات المسلّحة وألحقت بها الهزيمة، وسرعان ما تأسست سلطة جديدة برئاسة حامد كرزاي أشرفت على تأسيس جيش جديد عام 2002. لم تنحلَّ الروابط بين طالبان وباكستان في يوم وليلة، رغم انحياز إسلام آباد الصريح إلى الحرب على الإرهاب، وهي روابط أفقدت المسؤولين الأميركيين الثقة أكثر من مرة في باكستان، وأحدثت التوترات بين إسلام آباد وواشنطن مرات ومرات.

في أعوام 2004 و2005 و2006، وقّعت الحكومة الباكستانية اتفاقات عدة مع جماعات جهادية باكستانية ذات صلة وثيقة بطالبان بدأت تنشط في جنوب وشمال وزيرستان، وحصلت في بعضها على تعهّدات بعدم استخدام أراضي باكستان في دعم مجاهدي أفغانستان أو مهاجمة باكستان، مقابل تسهيل حركة القبائل والتجارة عبر خط ديوراند. ولكن الاتفاقات كانت مُبهَمة فيما يخص استهداف قوات الناتو من عدمه، ومن ثمَّ تحوَّلت مع الوقت إلى استراحة محارب استفادت منها طالبان في نهاية المطاف. ورغم ترحيب واشنطن بها في البداية، فإنها سرعان ما أدركت أن منطقة "فاتا" تحوَّلت إلى ملاذ ونقطة انطلاق لعمليات طالبان ضد الجيش الأميركي في أفغانستان.

مع الوقت، زادت ضغوط واشنطن على إسلام آباد كي تلتزم بسياسات الحرب على الإرهاب، وتكُف عن سياستها المزدوجة تجاه طالبان. "لا يُمكنك أن تحتفظ بالأفاعي في حديقتك الخلفية، ثم تتوقّع منها أن تلدغ جيرانك فقط"، هكذا علَّقت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون في نقد مُبطَّن للعلاقات بين الأجهزة الأمنية الباكستانية وحركة طالبان. بالفعل، غلبت كفة واشنطن ودعمها السخي مع الوقت، فتآكل بالتدريج تحالف طالبان وباكستان، ومن ثمَّ تحوَّل أصدقاء إسلام آباد إلى خصوم استهدفوا أراضيها مثلها مثل الولايات المتحدة، وتحوَّلت الجماعات ذات الصلة بطالبان في شمال غرب باكستان إلى حركة طالبان باكستان عام 2007.

طالبان في كابل

هجمات حركة طالبان باكستان بين عامي 2021 و2025، وتركزها في إقليم خيبر بختونخوا (موقع ACLED )

على مدار عقد من الزمان تقريبا، عانت إسلام آباد من عشرات الهجمات الإرهابية من طالبان باكستان، حتى بلغ ضحايا تلك الهجمات والعمليات العسكرية المضادة لها أكثر من 100 ألف بين عامي 2001 و2016، وكان أبرزها استهداف الحركة مدرسة في بيشاور والذي راح ضحيته أكثر من 100 طفل، وخلق مناخا شعبيا غاضبا على الحركة، أتاح للجيش التحرُّك. لذا، شن الجيش الباكستاني عام 2014 عملية "ضرب عضب" (الضربة الواحدة) ولمدة أكثر من عام لمواجهة طالبان باكستان، وكذلك جماعة لشكر إسلام النشطة في إقليم الحدود الشمالية الغربية، الذي بات يُعرف منذ عام 2010 باسم إقليم خيبر بختونخوا.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

وقد أدت العملية إلى اضطرابات اجتماعية ضخمة في الولاية، ونزوح الآلاف وتدمير الكثير من البنى التحتية، لا سيما في منطقة "فاتا"، التي ضُمَّت في الأخير عام 2018 إلى إدارة الإقليم وفقدت نظام الإدارة الذاتية المُطبَّق فيها منذ عام 1901. في دسمبر/كانون الأول 2015، أعلنت باكستان نهاية عملية "ضرب عضب"، وأنها أتمَّتها بنجاح كبير وحققت أهدافها كافة، وأفل نجم طالبان باكستان لبعض الوقت، لكنه سرعان ما عاد مع عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابل.

شَرَعت إسلام آباد في بناء سياج حدودي بطول خط ديوراند ترسيخا لوضعه كحدود رسمية بين البلدين منذ عام 2017، وقد أنهته في ربيع عام 2021، قبل أشهر قليلة من عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، التي تزامنت مع عودة عمليات طالبان باكستان في خيبر بختونخوا. وعلى العكس من أنماط عملياتها العنيفة التي استهدفت الجميع دون تفرقة في السابق، من الدولة والجيش والمدنيين على حد سواء، عادت طالبان باكستان بإستراتيجية جديدة تُركّز فيها على الجيش والدولة فقط في باكستان كي لا تخسر التعاطف الشعبي معها. لذا، بين عامي 2021 و2022، كان أكثر من 75% من عملياتها موجها إلى القوات الباكستانية.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أعلنت حركة طالبان باكستان نهاية وقف إطلاق النار بينها وبين الحكومة الباكستانية بعد أشهر من المحادثات التي جرت في أفغانستان، ونجحت في التوصل إلى اتفاقات مؤقتة لوقف إطلاق النار برعاية طالبان أفغانستان في صيف 2022، لكن دون القدرة على تمديدها فترات طويلة. ومن ثمَّ عاودت الحركة هجماتها على أهداف عدة داخل باكستان، والتي تجاوزت 87 هجوما متفرقا، مما استجلب حملة عسكرية من الجيش الباكستاني على معاقل الحركة داخل الأراضي الأفغانية.

على سبيل المثال، يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، هاجمت الحركة مركزا لمكافحة الإرهاب في مدينة بنو بإقليم خيبر بختونخوا، واحتجزت ضباطا رهائن داخله على مدار يومين، حتى اقتحمت قوات الأمن المركز، مما أسفر عن مقتل 25 مسلحا من الحركة واثنين من القوات الباكستانية. وبعدئذ، في يونيو/حزيران 2024، أعلنت باكستان عن عملية "عَزمِ استحكام" العسكرية لمواجهة المتمرّدين في المناطق الحدودية.

ولا تزال طالبان باكستان مدعومة من الحكومة الأفغانية الجديدة بحسب تقرير من الأمم المتحدة صدر عام 2024، أشار إلى أن مقاتلي الحركة الباكستانية يتجاوزون 6000 في أفغانستان، وأنهم يستخدمون أسلحة تركتها جيوش حلف الناتو وراءها عند انسحابها، كما يتمركزون في معسكرات حدودية يستهدفها الجيش الباكستاني من حين لآخر، ومن ثمَّ يفتح باب الصدام مع أفغانستان، كما جرى مرات عدة آخرها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ظلال قرن كامل

في تلك اللحظة، تبدو طالبان وكأنها ترث إرث حكام أفغانستان السابقين الذين حاولوا الحفاظ على استقلال البلاد في منعطفات دولية مختلفة، خصوصا بعد أفول أو انسحاب قوة دولية مثل بريطانيا عام 1947 والولايات المتحدة عام 2021، وهو إرث لا يتجاوز فحسب الهيمنة الأجنبية المُتقطِّعة التي حاولت مرارا أن تُسيطر على أفغانستان وفشلت المرة تلو المرة، بل يتجاوز أيضا الروابط القبلية والإثنية التي طالما شكلت الخريطة السياسية، وأعاقت كابل ذاتها عن صياغة دولة مُستدامة وقوة عسكرية مُتماسكة لفترات طويلة، مما أوقعها في اقتتال أهلي أفسح المجال لتدخلات البريطانيين ثم السوفيات ثم الباكستانيين والأميركيين.

وبالرغم من أن طالبان تحاول أن تتمسَّك بجذورها وقواعدها، وتُمسِك في الوقت نفسه بزمام الأمور في كابل بعدما أصبحت تمتلك مظلة شرعية وقومية بفضل دورها في مواجهة الاحتلال الأميركي، فإنها بعيدة عن أن تكون نُسخة من طالبان الأكثر جِهوية واعتمادا على باكستان، بل أقرب ما تكون إلى النُظم السياسية التي حكمت أفغانستان برغبة في الاستقلال لطالما أزعجت باكستان ومن قبلها الهند البريطانية، ولطالما أفسحت المجال للقوى الدولية المنافِسة للغرب وحلفائه، بدءا من الاتحاد السوفياتي بعد الثورة البلشفية، مرورا بالهند أثناء الحرب الباردة، ووصولا إلى إيران وروسيا والهند والصين اليوم، على اختلاف توجهاتهم، كما تثبت تحركات طالبان الدبلوماسية الأخيرة.

ويبدو جليا، مثلها مثل النظم التي حكمت أفغانستان بعد عام 1947، أن أحد أهداف طالبان الأفغانية وطالبان باكستان على حد سواء، هو خلخلة السلطة المركزية لباكستان في منطقة "فاتا" السابقة كي تستعيد طابعها الذاتي وكونها ملاذا طبيعيا لمقاتلي الحركة، وذلك رغم أن القوانين الخاصة المُطبقة فيها خلال الفترة 1901-2018 لم تكن في صالح البشتون بالضرورة، لكنها ضمنت لهم عدم الانضواء تحت النظام القانوني المركزي. هذا بالإضافة إلى حماية الروابط البشتونية العابرة لخط ديوراند في إقليم خيبر بختونخوا.

جميع تلك الأهداف تتعارض جذريا بطبيعة الحال مع استراتيجية باكستان في المنطقة لحماية وضبط حدودها، وتجعل كابل حليفا طبيعيا للهند قبل أي دولة أخرى، على غرار ما كان عليه الحال أثناء الحرب الباردة، إذ كانت الهند الدولة الآسيوية الوحيدة التي اعترفت بالنظام الشيوعي قبل سقوطه مطلع التسعينيات.

تقاربت العاصمتان بالفعل في السنوات الماضية رغم السمعة السيئة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بسبب سياساته الهندوسية المتطرفة تجاه المسلمين في الهند، والذاكرة السلبية تجاه طالبان في دلهي بسبب علاقتها بالقاعدة التي اختطفت طائرة هندية عام 1999 وهاجمت السفارة الهندية في كابل عام 2008.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

لكن خارطة الحسابات الإقليمية طغت على أي اعتبار آخر، وسرعان ما أظهرت طالبان انحيازا غير مسبوق إلى الهند. ففي 22 أبريل/نيسان الماضي، أدانت كابل الهجمات التي استهدفت سياحا في كشمير الهندية، واندلعت على إثرها معركة قصيرة بين الهند وباكستان في الربيع الماضي.

وتبادلت كابل وإسلام آباد الاتهامات بعدئذ إلى حد تصريح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بأن الهند تُحرّض طالبان أفغانستان على إسلام آباد، واتهام وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف الحركة بأنها تحارب بالوكالة عن الهند.

لا يُتوقَّع أن تأفُل سريعا أسباب الصدامات الأفغانية الباكستانية المتكررة، إذ إنها وثيقة الصلة بنقطة توتّر جغرافية وتاريخية ضاربة بجذورها في النظام الإقليمي الذي صممه البريطانيون بالأساس، وورثه الأميركيون بالتحالف مع باكستان.

أما احتمالية تجدُّد الصدامات، أو انزلاق البلدين إلى تصعيد أكبر، فمرتبطة بمعادلات الداخل، بين إسلام آباد التي تحاول أن تجني مميزات التحالف مع الصين ومع إدارة ترامب في الوقت ذاته والحفاظ على قبضة الجيش في الداخل، وبين كابل التي تحاول أن تؤسس كيانها المستقل تحت مظلة إسلامية وبشرعية مواجهة الأميركيين الطويلة.

أقل ما يُمكن أن يُقال في الوقت الراهن، أن أولويات النظامين لا تُرجّح عودة المياه إلى مجاريها بسهولة، لا سيما في ظل مشكلة حدودية عالقة منذ أكثر من قرن، إلا إذا حدث تحوُّل داخلي في باكستان حرَّر السياسة فيها من جديد من قبضة الجيش وأعاد الحركات المُعارضة ورموزها مثل عمران خان ، الذي كان قد رحَّب بعودة طالبان إلى السلطة عام 2021 ثمَّ تمكّن من التوصُّل إلى آلية معها، أو إذا شهدت أفغانستان تقلّبات جديدة أعادت المعادلات الجهوية والقبلية إلى السطح، وهي المعادلات التي لطالما استفادت منها باكستان وأضعفت السلطة في أفغانستان.

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة