- البيئة: ارتفاع نسبة معالجة مياه الصرف الصحي في بغداد لأكثر من 68 بالمئة » وكالة الانباء العراقية (واع)

- التميمي: الإعلام مكمل لجهاز مكافحة الإرهاب في تحقيق النصر على العصابات الإجرامية » وكالة الانباء العراقية (واع)

- تصريحان برلماني وحكومي عن رواتب الموظفين ومخاوف تأخر توزيعها

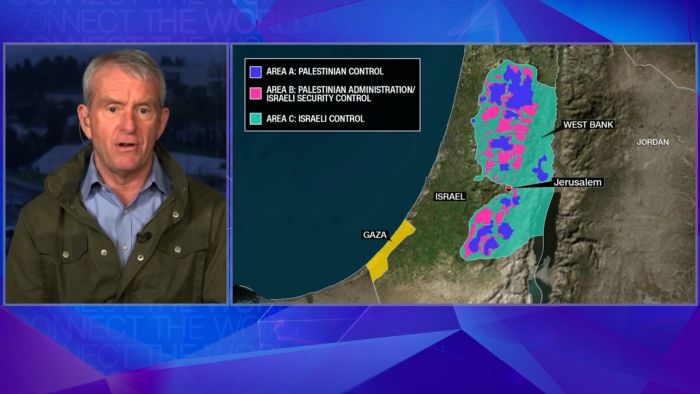

- الضفة الغربية قبل وبعد قرارات الكابينت الإسرائيلي

- كل ما قد تود معرفته عن قرار إسرائيل لتوسيع المستوطنات بالضفة الغربية

- مشاهد نادرة لعوالم خفيّة.. شاهد الصور الفائزة بمسابقة التصوير المقرّب

- "خوذة حرب أوكرانيا" تثير الجدل في الأولمبياد الشتوية

- الامطار تشتد والحرارة ترتفع وتنخفض.. موجة جديدة تدخل على الخط

- ماكرون يدعو إلى بنية أمنية جديدة في أوروبا بمشاركة روسيا

- إعلام إيراني: لاريجاني يزور عمان حاملاً رد طهران على المحادثات

- لاريجاني يجري مباحثات في مسقط وتحركات دبلوماسية إيرانية مكثفة

- رعاية مجانية.. أطباء سودانيون يساعدون أبناء بلدهم في المنفى

- نتنياهو إلى واشنطن.. لاقتناص "الفرصة الأخيرة" ضد إيران

- تواصل الخروقات الإسرائيلية في غزة وإدانات دولية لإجراءاتها في الضفة الغربية

- قرقاش يُعلّق على زيارة السيسي إلى الإمارات ويتحدث عما "تُجسّده"

- لافروف: الطريق لا يزال طويلا أمام المحادثات بشأن أوكرانيا

- فيديو.. إسرائيل تعلن تفاصيل "هجوم ليلي" جنوبي سوريا

- سيول.. مداهمة مقرات استخباراتية على خلفية إطلاق مسيرة باتجاه الشمال

نقش على رخام غزة.. فن يودع الأحياء ويخلد الشهداء

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

في زاوية صغيرة أمام بيته، بجوار المقبرة، يصنع الفنان محمد ياسين شواهد قبور موسومة بأسماء الشهداء، محولا الرخام من مادة صامتة إلى ذاكرة حية تحفظ الأسماء، وتخلّد التضحيات، وتقاوم النسيان في زمن الفقد.

كان ياسين، قبل الحرب، يعمل في نقش الرخام لتزيين المنازل، وكتابة أسماء العائلات العريقة، وصناعة اللوحات التعريفية، وتزيين الشوارع بالجداريات، وزخرفة المساجد، حيث كان النحت آنذاك تعبيرا عن الجمال والمكانة الاجتماعية.

شاهد على الفقد والألم

لكن مع الحرب على غزة، وتزايد أعداد الشهداء، وإبادة عائلات بأكملها، تغيّر مسار عمله، ليصبح دوره توثيق أسماء الشهداء على شواهد القبور الرخامية، حفاظا على ذاكرتهم، ورسالة للأجيال القادمة. وانتقلت أدواته من صناعة الجمال إلى توثيق الألم، ومن تخليد الحضور إلى تخليد الغياب.

ولم يعد الرخام مجرد حجر يُنقش عليه اسم، بل تحول إلى رمز للخلود والذاكرة الوطنية، وشاهد على حجم الفقد والصمود في آن واحد.

يقول ياسين لـالجزيرة نت: "يتركز عملي في مجال الملتيميديا، وتتمثل مهنتي الأساسية في الرسم والتخطيط والدعاية والإعلان، والنقش على الرخام. وقد واكبت تطور هذا المجال من العمل اليدوي التقليدي إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، خاصة في مجالات الطباعة والتصميم والمونتاج".

وكان ياسين يمتلك محلا خاصا يمثل مصدر رزقه الرئيسي، إلا أن الحرب أدت إلى تدميره وفقدانه وتوقفه عن العمل. ومع تزايد أعداد الشهداء وضيق المساحات في المقابر، اضطر الناس إلى دفن الشهداء بشكل جماعي، أو في قبور قديمة لأقاربهم. ومع تسارع عمليات الدفن، أصبح ذوو الشهداء يواجهون صعوبة في تحديد قبور أبنائهم، الأمر الذي خلق حاجة ملحّة إلى وضع شواهد تحمل أسماء الشهداء .

مصدر الصورة

مصدر الصورة

صعوبات وتحديات

يضيف: "لجأ الناس إلى أصحاب هذه المهن، ومن بينهم أنا، واضطررت إلى العمل من أمام المنزل في ظروف قاسية، بسبب نقص المواد وارتفاع أسعارها، والحاجة إلى مصدر كهرباء ثابت، فضلا عن حرصي على عدم تحميل الناس أعباء مالية إضافية في ظل ظروف الحرب، خاصة أن العائد المادي كان محدودا. لكن ضغط الحاجة إلى مصدر رزق يؤمّن قوت يومي، إلى جانب إلحاح الناس وإصرارهم، دفعني إلى استئناف العمل في مجال حفر الرخام".

ووفق ياسين، تتطلب عملية حفر الرخام جهدا ووقتا وكلفة عالية، إذ كان يقوم بتصميم الشواهد الرخامية بأسلوب فني، ثم تخطيطها بآيات قرآنية وأسماء الشهداء وبياناتهم. ويلي ذلك تفريغ التصميم وحفره يدويا باستخدام مواد كيميائية، مثل الأسيد ومياه النار، في ظل غياب الماكينات الحديثة.

ويوضح أنه تمكن لاحقا من توفير ماكينة إلكترونية مرتبطة ببرامج التصميم الحديثة على الحاسوب، حيث تُصدَّر التصاميم إلى الماكينة لتقوم بتفريغها، ثم تُنقل إلى شاهد الرخام عبر ناقل خاص لحفرها وتزيينها بألوان الدهانات المختلفة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

تكاليف مرتفعة

ويتابع: "رغم هذا التطور، فإن التكلفة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بما قبل الحرب. ففي السابق، كان ثمن الشاهد الرخامي شاملا جميع التكاليف لا يتجاوز 100 شيكل (نحو 32 دولارا)، وكان الطلب عليه محدودا، بينما اليوم تصل تكلفته إلى نحو 400 شيكل (نحو 129 دولارا)، مع ارتفاع كبير في الطلب نتيجة الظروف الحالية"

ويضيف: "وارتفع سعر لتر مياه النار من 10 شواكل (نحو 3.2 دولارات) إلى 170 شيكلا (نحو 54 دولارا)، وسعر متر الجلاتين من 25 شيكلا (نحو 8 دولارات) إلى 80 شيكلا (نحو 26 دولارا)، ومتر الرخام من 50 شيكلا (نحو 16 دولارا) إلى 400 شيكل (نحو 129 دولارا)، ولتر الدهان من 60 شيكلا (نحو 19 دولارا) إلى 250 شيكلا (نحو 80 دولارا)، ما جعل العمل أكثر صعوبة وكلفة في ظل واقع اقتصادي بالغ القسوة".

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مقاومة النسيان والغياب

وفي ركنٍ آخر، يقف الفنان صلاح الطهراوي أمام أحد الشواهد الذي يحمل اسم أحد الشهداء، داخل مطبعته التي اعتاد أن يعمل فيها على التصميم والطباعة، لكنه وفي ظلّ ظروف الحرب اقتصر عمله على صناعة شواهد القبور بعد أن تعذّر استمرار عمله السابق.

فاتجه إلى تركيز خبرته الفنية في هذا المسار الذي فرضته الظروف القاسية. وجاء هذا التحوّل أيضا مع تزايد الطلب على شواهد القبور من قِبل أهالي الشهداء، الذين يحاولون قدر الإمكان الحفاظ على أسماء أبنائهم من النسيان والطمس، فصار الاسم المنقوش وسيلةً أخيرة لمقاومة الغياب، ودليلا على أن الذاكرة ما زالت حيّة رغم الفقد.

ينهمك الطهراوي في رسم الشاهد وحفره بعد أن يُجهّز التصميم ويطبعه بما يتوفر لديه من إمكانات، معتمدا على براعته وخبرته الطويلة. ويعمل بصمت يليق بالذكرى والمكان، حيث تختلط مهارة الحفر بمرارة الفقد وتتحول أدوات النقش إلى وسيلة لتخليد الذاكرة، في محاولة لمنح الأسماء حضورا دائما لا تمحوه الأيام.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

شهداء على الذاكرة

ويصف ذلك لـالجزيرة نت قائلا: "عملي اليوم يتجاوز المهنة؛ فأنا لا أنقش أسماء على الرخام فحسب، بل أشعر أنني حُمِّلت الأمانة، ووقعت على عاتقي مسؤولية حفظ أسمائهم. فمن خلال نحت الرخام وحفره وكتابة أسماء الشهداء عليه، يظلّون حاضرين في الوجدان، وتبقى أسماؤهم محفورة في الذاكرة، وهم الأحياء عند ربهم".

ويضيف: "كل شاهدٍ أصنعه يترك أثرا عميقا في داخلي، وتتحول ساعات العمل الطويلة إلى رحلة صمت مع قصص وأحلام لم تكتمل. وبين صوت النحت وعظمة الأسماء، أصبحت شاهدا على ذاكرة الشهداء وأصحابها".

ولم تجد عائلة جويفل مكانا لحفر قبور جديدة لأفرادها الذين استشهدوا، فاضطرت إلى دفنهم دفعة واحدة في قبر واحد، وصنعت لهم شاهدا واحدا لتخليد ذكراهم، في مشهد موجع يختزل مأساة الفقد وضيق المقابر، ويكشف حجم الكارثة التي فرضتها الحرب على العائلات الفلسطينية.

وتروي أم سامر، والدة الشهيد سامر أبو يوسف، تفاصيل اللحظة الأصعب في حياتها، حين لم تجد مكانا لدفن ابنها الشهيد وسط ازدحام المقابر وضيق المساحات، وتقول لـالجزيرة نت: "اضطررتُ إلى فتح قبر زوجي، الذي توفي قبل عدة سنوات، لدفن ابني الشهيد إلى جوار عظام والده".

وتضيف: "حرصت على صنع شاهد واحد يحمل اسميهما معا، ليخلّد ذكراهما في قبر واحد، ويجمعهما الموت جسديهما بعد أن فرّقتهما الحياة، وسلبت مني أغلى ما أملك: زوجي وولدي، مهجة قلبي ".

مصدر الصورة

مصدر الصورة

توثيق إنساني ووجداني

ويرى الفنان وأستاذ الفنون الجميلة والرسم في جامعة الأقصى مروان نصار أن الفنان الحقيقي في هذا المجال هو من يستطيع الجمع بين الدقة التقنية والبعد الإنساني للعمل، بحيث لا يكون النقش مجرد كتابة أسماء، بل بناء صورة بصرية تحمل معنى ورسالة.

وعن الانتقال من الحفر الزخرفي إلى صناعة شواهد القبور، يوضح نصار للجزيرة نت أن هذا التحول يمثل نقلة عميقة في وظيفة الفن، من التعبير الجمالي إلى التوثيق الوجداني والإنساني.

ويؤكد أن الفنان هو من يستطيع تطويع فنه ليتحول من صانع زخرفة إلى حارس للذاكرة وتخليد الشهداء الأكرمين. ويختم بالقول إن "أهمية هذه الحرفة في الظروف الراهنة لا تكمن في بعدها الفني فحسب، بل في دورها الثقافي والإنساني، إذ تتحول شواهد القبور إلى وثائق بصرية تحفظ الأسماء من الضياع، وتمنح الفن وظيفة جديدة تتجاوز الجمال إلى مقاومة النسيان".

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة